文/新浪財經意見領袖(微信公眾號kopleader)專欄作家 管清友

長遠來看中國的股權投資市場確實還是非常大的,財富管理需求非常旺盛。為什麽?中國還是全球最大的市場,確實長遠來講,最好的投資機會仍然在中國。如果說變化,過去我們主要是依托規模擴張,未來我們可能要依托企業內生性的增長。

1 金融監管常態化

第一部分是金融監管。這一輪金融監管的變化確實是非常大的,大家要高度重視。以往一級市場、二級市場很多玩法不能再玩了。過去監管不夠,跟不上。現在很多玩法被識破了,或者由於新的資本市場的改革,很多玩法確實轉不下去了。比如說注冊製的推行勢必影響到估值,過去PE+上市公司,Pre-IPO的投資方式可能不太好玩了,這個一定要小心。

要注意資本市場制度的變化以及監管上出現的新變化,監管總體而言還是越來越聰明的,儘管從世界各國的經驗來看監管永遠是跟著市場在跑,但是我覺得中國的監管機構確實聰明的更快一些。

監管將正常化。我們現在確實形成了一個大的監管架構。成立金穩委是一個很好的事情,對塑造一個公開、透明、健康的市場,特別易主席第一天露面,他講的很好“敬畏市場,尊重規律”。

但是我不知道大家注意到這個問題沒有,我們現在的監管的架構包括直接監管機構和間接監管機構,直接監管手段和間接監管手段之間存在著巨大的摩擦。什麽意思呢?中央銀行是一個間接的調控和監管部門,中央銀行貨幣政策相當於比較間接的政策,銀保監的監管是相對比較直接的,銀保監的監管機構其實是個行政管理機關。這樣的話會出現一個什麽問題呢?行政手段其實更快,貨幣政策這樣的間接手段更慢,本來我們的監管機構按道理應該銀保監從屬於央行,直接手段從屬於間接手段,這樣比較符合市場的特點。

總體金融架構現在已經形成了,分業經營,統籌監管,貨幣政策和宏觀審慎雙支柱,但是直接手段和間接手段之間會存在很多摩擦。

金融機構將逐漸頭部化。今天主辦方《母基金周刊》你們可能也注意到這個現象,越來越頭部化。頭部化的過程實際上也是一個行業和機構大洗牌的過程,其實中小型的機構確實越來越難以生存了。

大的背景是因為整體的金融進入到下行周期。2015年中國的金融業增加值佔GDP的比重達到峰值,隨後至少3-5年的時間下降的周期,整體流動性環境肯定是收緊的。

這個時候在不同的領域會發生一些變化,LP們特別做產業的LP你們可以重點關注一下,銀行、信託、券商這些行業會發生很大的變化。

商業銀行方面,大量的銀行會補充資本金,而且補充資本金會非常困難,這個時候對於產業機構來講是絕佳收購牌照的好的機會。因為它缺錢,大量的上市公司可以通過資本市場融資,可以補充資本金,國務院也頒布相關的政策鼓勵或者支持大型國有銀行補充資本金,但是大量的中小型的銀行補充資本金的壓力是非常大的。上一輪城商行、農商行很多產業資本拿到牌照,就是利用這個機會,這一輪未來3-5年還有這樣的機會,在商業銀行補充資本金或者流動性管理的時候收購牌照。

券商從目前的政策面上看抓大放小,文件到最後沒有頒布,還在征求意見。但是按照現在文件的精神,要求民營企業控股股東淨資產不低於1000億,沒有民營企業能夠達到這個標準。我在幾次場合也提到這個問題,不能這麽搞,等於把民營企業全部排除到券商之外了,當然這是指絕對控股。我們統計了一下整個A股市場只有9家央企符合這個標準,其他的都不符合。

可能這個文件會有修訂,因為沒有最後正式下發,還在征求意見,如果下發的話也就是有一批券商控股股東要把自己的股權賣出去,這是我們的地方金控平台或者大的產業資本拿到牌照很好的機會。

在經歷了過去五六年金融泡沫化,銀行體系膨脹以後,監管部門對於牌照的發放會慎之又慎。所以未來5-10年,在金融牌照的發放上,不會比過去更容易,拿牌照會越來越難。這是不是和我們說的對外開放大的脈絡是矛盾的?我覺得不矛盾。外資拿牌照肯定也很麻煩,所以金融這塊從牌照管理這個角度來講會越來越嚴格,過了這個村沒這個店了。而且現在相對大股東,很多產業資本本身由於自身的流動性問題,也涉及到牌照和股權轉讓的問題,這是一個挺好的機會。

涉及到私募,P2P,按照現在的情況,這兩年的整頓,只剩下2000家左右,最後這2000家能剩下200家就不錯了,P2P是非常需要的,對我們國有銀行佔主導金融體系的補充。

過去確實出現由於監管跟不上,加上中央監管機構和地方監管機構之間的監管缺位,導致P2P的業態如雨後春筍般的發展起來,也產生很多問題,但是我們也不能因為這些問題徹底否定這個領域。就像一開始搞信託公司,一開始信託公司不是像現在,不到200家,一開始一開放信託牌照有2000多家信託公司。私募也好,P2P也好,在經歷了整頓過程以後或者市場自然的處境過程當中會大幅減少,會產生更加頭部化,也就是頭部企業的優勢越來越明顯。

從我們觀察到的和大家實際感受來講,頭部機構基本不存在募資寒冬。當然這裡也產生新的問題,如果說在鋼鐵、煤炭這些行業裡面頭部企業市場佔有率越來越高,對他來講是個好事,但是對頭部機構來講未必是好事,儘管他已經很大,可能處在前5、10、20位,大家知道管理一千億和管理五千億是兩個概念。這種頭部化的趨勢其實對於頭部機構是真正帶來挑戰的。

越是在這個時候大家越願意把錢給頭部機構,頭部機構募資特別容易,但是問題在於你原來管理一千億能把握的資產和管理五千億能把握的資產是兩個概念。這個時候我們對於具體的頭部機構我們也要具體問題具體分析,其實對於FoF投資機構其實是一個很大的挑戰。你可能比較安全的是還是投給那些知名的,投給那些人,那些基金,但是問題在於大家都願意投給他,他的管理實力,管理規模,能不能延展適應現在新的趨勢,從FoF機構的角度來講,你去評判這些基金,評價標準要做一下調整。管理一千個億和管五千個億肯定是不一樣的。

從我們看到的趨勢來看,2019年甚至未來幾年都會出現這樣的情況,叫結構化的泡沫化。其實一方面整體流動性收縮,另一方面我們看到,在短期之內資金面又顯得寬鬆了,貨幣政策松動了,對於很多頭部機構來講資金面也是很寬鬆的。

再一方面資產端,能拿到比較好的資產越來越少,其實衡量個一個資產管理機構或者一個基金公司很重要的能力,現在已經不表現在募資能力上,而是表現在他獲得資產的能力上,好的資產越來越少,不是說數量少,而是估值體系,大家的觀察角度,今天在座的GP/LP看問題的角度發生很大的變化,過去覺得是好的資產,閉著眼睛買,現在覺得不行了,所以資產荒又重新出現了,這和流動性極其充裕的時候面臨的資產荒不一樣,當然最後的結果很可能出現一些好的資產的泡沫化,這又帶來一個新的問題。

好的資產大家很多人都看到,都扎堆去,必然出現泡沫化。無論在一級還是二級市場都出現這類資產的泡沫化或者高溢價,很多人恰恰在高溢價投到了好資產,但是沒賺到錢,甚至賠了錢。我們退出最主要的通道,很多項目上市以後結果發現一級市場最後幾輪進去的還套在裡頭,或者有些PE本身就沒有等到退出那一天這個項目黃了。

二級市場估值也發生很大的變化,注冊製的引入,這對於整個二級市場的估值體系是顛覆性的。這幾年我一直在建議新三板搬雄安新區去,按照我那個比較激進的方案,應該單獨搞一家交易所,讓三家交易所競爭,這樣在制度建設上更快。在上交所專門辟出一個板塊,相對比較緩和,但是注冊製的估值體系和核準製下的估值體系是不一樣的。

2 科創板推進一級市場估值重構

第二部分,從2017、2018年IPO過會的情況來看,基本我們對企業利潤要求越來越高,過會率越來越低,也就是說確實越來越嚴了,這已經是在核準製之下能做到的最大限制,就這樣還被投資者覺得IPO放多了。

港股的經驗特別值得我們學習,他們其實也是受了很多挫折,比如阿里轉到美國上市,其實對香港資本市場的觸動還是很大的,所以他們主動改變規則,這也是我建議中國大陸搞第三交易所的原因,中國大陸的情況和香港交易所的情況不一樣,香港聯交所是一個企業,我們的交易所是證監會監管的副部級部門,沒有競爭是不行的,按照石油電信改革的經驗,就是同質化競爭。現在看注冊製一開,深交所著急了,其實恰恰說明了競爭的重要性。

從港股的情況來看,去年港股的市場是大年,融資規模佔了港股市場非常大的比例。我們赴境外上市的數量和規模的比例都是提升的。

科創板是不是能夠把這些企業留住?今天我們對於科創板過於樂觀了,我們可以講有很多積極的因素。比如搞注冊製,能夠推動監審分離,而問題在於你對一個企業的吸引力,如果不是政治因素,比如很多地方政府希望自己所在地的企業能夠第一批上科創板。對於一個擬IPO的企業選擇上科創板還是港股還是美股的時候你還是面臨這樣的選擇,有便利程度、法治環境等。對於今天科創板如果給你這三個選擇,你是選A還是B還是C呢?恐怕你心裡要打一個問號。

現在基本的指引,包括制度,上交所的審核中心都建立起來了,當然從國家的層面來看肯定還是希望能夠推行注冊製,慢慢的能夠形成一個具有競爭力的交易所,能夠比肩聯交所,比肩新加坡市場、比肩美國、歐洲的金融中心的交易所,肯定有這樣的訴求。但是問題在於過去新三板我們也搞過,想當年我們也曾經說過新三板就是中國的納斯達克,後來說著說著不敢說了,良好的願望和實際的情況發生了極大的衝突。科創板在大家充滿熱情的情緒之下,我希望大家保持冷靜,畢竟我們這些GP/LP無論是你自己的錢還是你替你的LP管錢,你投出去的可是真金白銀,需要更專業的去判斷。

這是我們簡單做的一個比較,亡羊補牢已經晚了,我一直特別想說一句話,過去這些年資本市場改革滯後,導致大量的獨角獸企業到香港地區和美國市場上市,大陸就始終沒有他們的容身之所,而且竟然沒有人負責任,這是很可悲的事,希望科創板能把這個口打開。

聚焦硬科技行業也是非常清楚的,而且利潤指標也好、財務指標也好、市值指標也好都給出來了,我覺得很好。預計今年頭一兩批科創板上市的企業估值不會太高,因為這是自上而下推動的,一個新的改革增量,你又搞成一個炒估值,一個投機市場,那說不過去。我們之前參與的VC/PE,VC還好,特別中後期你不要太樂觀,覺得我投的這個企業,我Pre-IPO投的,我好不容易才拿到的份額的,你不要期望它在科創板上市之後,像我們過去A股主機板市場看到的估值連續幾十個漲停,不可能。

去年遇到一個PE機構的朋友,反倒來一直做中後期,按照估值的價值投資,他們現在比較舒服,比較好投,過去泡沫比較大,或者說跟風比較多的機構確實比較難受。

不同的機構可能有不同的影響,對於企業來講,這肯定還是一個非常好的消息,除了香港、美國資本市場,還是多了一個選項。但是毫無疑問,科創板對於整個存量的A股市場也算是正向消息,因為畢竟點燃了投資者的熱情,2018年確實整個市場情緒比較低迷。

這個過程,在流動性的問題上會有一定的分流。存量的股票,一些業績不好,一大類股票應該出現逐漸的被人拋棄。A股市場可能會出現港股化的現象,大量的企業慢慢被拋棄掉的。

對於二級市場投資者來講,VC進去的,還是前期、中後期進去的,其實效果不一樣,幾家歡樂幾家憂。總體來看科創板、注冊製,未來是不是能推動監管上的監審分離這是後話,注冊製給出市場定價,市場定價對於一級市場或者一級半市場的最大意義在於你還真得講點價值投資。過去靠A股市場高溢價,然後退出,通過這種方式可能套路不大好玩了。

3 基金管理頭部化、專業化

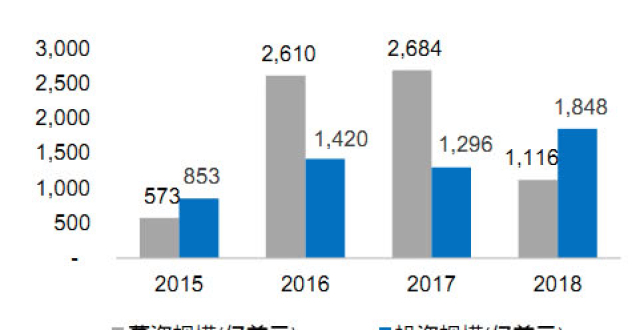

第三部分,可以看到基金管理總量突破10兆,行業集中度提高,結構性出現變化,我們都在結構變化當中,無論你是GP還是LP還是第三方機構,其實都在這個結構變化當中,為什麽提醒大家注意這個變化,因為IPO還是主退出渠道,估值體系的變化當然對我們的影響是最大的。

長遠來看中國的股權投資市場確實還是非常大的,財富管理需求非常旺盛。為什麽?中國還是全球最大的市場,確實長遠來講,最好的投資機會仍然在中國,因為中國的經濟發展,現在這個階段中國的不平衡仍然帶來很多的機會。如果說變化,過去我們主要是依托規模擴張,未來我們可能要依托企業內生性的增長。

市場潛力仍然極其巨大。我們看到的只是表面上的市場,渠道下沉也好,市場下沉也好,二三四線城市、廣大的“沉默市場”仍然給我們的股權投資帶來很大的機會。這時候對於股權投資機構這些從業人員,對LP,特別是GP對他的專業能力和眼光提出更高的要求。過去規模擴張,我們靠規模,現在靠什麽呢?真的靠內生性動能,這個對我們來講也是很有意義的,我們可能每天也都需要進化、學習、進步。

(本文作者介紹:如是金融研究院院長、首席經濟學家。)