在古籍善本領域,如果說某種版本類型被世人誤解最深,長期飽受汙名,但是又深受當下古籍收藏界的重視,那恐怕非明代內府刻本莫屬了。

顧名思義,明代內府刻本就是明代皇家的刻書。作為皇家的刻書,明代內府刻書上承五代、兩宋國子監刻書和元代興文署刻書,下啟清代內府(武英殿)刻書,是中國古代中央官府刻書這一鏈條上重要的一環,也是古籍版本領域極為重要的版本類型之一。由於明代內府刻書在很長一段時間內主要由司禮監下屬之經廠負責,所以內府所刻之書往往又被稱為“司禮監本”或者“經廠本”。

周易

但是,就是這樣重要的一種版本類型,卻一直飽受世人非議,將其視為司禮監太監所刻,認為內府本的品質不高。事實上,關於明代內府刻書的研究,誠如古籍版本學家、上海圖書館研究館員陳先行先生所言“真正對經廠本深入研究者並不多”,以致長期以來大多數版本學家、古籍收藏者對明代內府本的認識都還遠遠沒有達到全面深入的程度。

一、明代內府刻書汙名化的原因

因為有皇家強大的人力、物力支撐,明代內府所刻之書無論是從用紙到裝幀,還是從字體到版式行款等各方面品質均屬上乘,自然非地方以及民間刻書所能望其項背,給世人留下了“版式寬大,行格疏朗,大黑口,魚尾相向,大黑雙邊。字大如錢,多做趙體,醒目悅神。用上好潔白棉紙和佳墨精印。多作包背裝,裝幀華美大方” 的深刻印象。但是在中國版本學史上,世人對於內府刻書的品質,卻不像對其外觀那樣肯定,甚至與其相反,認為內府本多校勘不精,錯訛較多,所以不為後世所重。究其原因有三:

大明律

第一,認為明代內府刻書由宮內太監執掌,所以刻書品質不高。在封建社會中,刻書事業一向被視為弘文布道的崇高事業,而明代內府刻書在永樂七年(1409)之後主要由內府機構司禮監負責,司禮監經廠是一個太監執掌的機構,太監本身文化水準不高,有的甚至根本不識字,加之太監這一群體在封建社會中特殊的身份被文人士大夫所不齒,因此,人們“出於對宦官的鄙視,因其人而及其書,對明內府刻本多所指斥詆毀。”。清代學者朱彝尊就曾批評明內府刻本《廣韻》道:“明內庫鏤版,緣古本箋注多寡不齊,中涓取而刪之,略均其字數,頗失作者之旨”。雖然四庫館臣、楊守敬《日本訪書志》、王重民《中國善本書提要》均已發現元刻本《廣韻》就已經如此,並非太監隨意刪減所致,但後人不但未能重視,反而不辨緣由,將此種評價擴大到了明代內府刻本整體。甚至連著名的版本學家潘承弼、顧廷龍也認為:“明內府雕版,閹寺主其事,發司禮監梓之,納經廠庫儲之,凡所刊者即稱之為經廠本……集賢巨集業,讬諸刑余,傳本當不為世重。”時永樂《古籍整理教程》一書中“古籍版本”一節寫道:“經廠本版式寬大,行格疏朗,大黑口,魚尾相向,大黑雙邊。字大如錢,多做趙體,醒目悅神。用上好潔白棉紙和佳墨精印。多作包背裝,裝幀華美大方。但經廠由太監主持,學識不高,錯訛較多。”[4]於是,校刊不精幾成世人對明代內府刻書的不刊之論。

第二,四庫館臣的評價至今沒有消除,導致明代內府刻本的認識流於膚淺。入清之後,清廷纂修《四庫全書》,由於政治立場所系,四庫館臣往往譏評明代內府所刻之書“其書本不足存”、“其書本不足錄”,此等評價可謂粗暴、隨意之至。《四庫全書》作為清代官方主持的文化工程,其去取標準代表了清廷統治階級的主導意識;與修館臣多為一時碩彥,他們的評判對於學術影響之深遠自不待言。

第三,明清以來的古籍藏家,所重久在天水一朝,蒙元次之,故有藏書家以“百宋一廛”、“千元十駕”沾沾自喜,名其藏書;更有以“佞宋主人”自稱者,以示對宋刻本的執著追求。相比之下的明刻本,由於時代較近,藏家則不甚重視。

在上述三重原因的交相作用下,明代內府本在古籍版本領域就進入了一個因為名聲不好而無人重視、因為無人重視而長期背負太監刻書的惡名這樣的惡性循環。

近年來,筆者通過對存世明代內府刻本的實際調查與研究發現:事實上,明代內府刻書活動是從組織纂修隊伍,到皇帝審定圖書,再到寫書上板、印刷裝幀,最後由皇帝詔準髮型的一個完整而嚴密的流程。在這一過程中,皇帝(或者皇家其他成員)是刻書的主體,翰林院儒臣與地方宿儒是敕纂修圖書的禦用編輯,而司禮監所負責的只不過是書版的雕刻、刷印與保存工作,其作用類似今天印刷廠。因此,太監在刻書過程中對圖書品質所起到的作用並不關鍵。

二、明代內府刻書的機構辨誤

長期以來,提到內府刻書,絕大多數人會認為內府刻書就是司禮監下屬機構經廠所刊刻的圖書。其實,司禮監並非伴隨著明朝的建立而直接產生的,它是隨著明代前期統治者對內侍機構的不斷調整才出現的。所以,明代內府刻書也並非一直由司禮監經廠負責。有些學者已經注意到了內府刻書在承刻機構上的變化。張秀民先生曾說:

洪、永時所謂“製書”,在永樂未遷都前,均在南京宮廷內府刊行,稱“內府本”。……永樂七年命司禮監刊印《聖學心法》,也稱內府本。後來司禮監經廠本之名大著,遂掩內府本之名。

也就是說,內府刻書由司禮監主持其事乃永樂七年以後,“內府本”之名要早於司禮監“經廠本”。

明洪武三年(1370)內府刻本《元史》

黃永年先生也注意到明代內侍太監掌權是一個逐漸發展的過程,認為“成祖興師奪取帝位……以後才有內府本由司禮監刊刻、下屬經廠庫存儲書版並印行之事。”所以黃先生認為:洪武年間在南京刊刻的《元史》、《回回歷法》、《華夷譯語》、《大明集禮》、《大明律》、《大誥》、《大誥續編》、《大誥三編》、《大誥武臣》、《孟子節文》等書籍和宦官沒有關係,只能稱為“內府本”,而不能稱為“經廠本”。

據《明太宗實錄》記載,司禮監刻書始於永樂七年(1409):

永樂七年二月……上出示一書,示翰林學士胡廣等,曰:“古人治天下,皆有其道。雖生知之,聖亦資學問由。唐虞至宋,其間聖賢明訓,具著經傳。然簡帙浩繁,未易遽領其要。帝皇之學,但得其要,篤信而力行之,足以為治。皇太子天下之本,於今正當進學之時,朕欲使知其要,庶幾將來太平之望。秦漢以下,教太子者,多以黃老申韓刑名術數,皆非正道。朕因閑暇,采聖賢之言,若執中建極之類,切於修身齊家治國平天下者,今已成書,卿等試觀之。有未善,更為朕言。”廣等遍覽畢,奏曰:“帝王道德之要,備載此書,宜與《典》、《謨》、《訓誥》並傳萬世,請刊以賜。”上曰“然。”遂名《聖學心法》,命司禮監刊印。

這是迄今所知司禮監負責內府刻書的最早記載。此後,司禮監開始逐漸參與到內府刻書活動中來。

至於司禮監經廠的設立,則是司禮監權力在內府衙門中勢力日益加強和刊刻圖書功能逐步發展的結果。關於司禮監經廠設定的具體時間,《明實錄》失載。

清人朱一新《京師坊巷志稿》引《燕都遊覽志》雲:

大藏經廠,司禮監之經廠也。……《燕都遊覽志》:藏經廠碑記言“廠隸司禮監,寫印上用書籍,製造敕龍箋。藏庫則堆貯經史文籍,三教番漢經典,及禦製禦書詩文印板。建自正統甲子,歷嘉靖戊午,世宗造元都宮殿,將本廠大門拆佔。隆慶改元,元都拆毀,其後內監展拓舊基,重加修飭,始萬歷三年二月,落成於五月。”

正統甲子即正統九年(1444)。正統以後,司禮監在內府諸衙門中的勢力日益加強,最終成為內府二十四衙門之首,其刊刻圖書的功能也得到了相應的發展,專門設定了負責刻書的經廠,於是司禮監刻書之名遂大盛,世人稱其所刻之書為“司禮監刻本”,或曰“經廠本”。

由於司禮監經廠的產生有一個過程,所以除了司禮監經廠之外,還有其他一些中央部、院、監館也參與過內府刻書。這主要發生在明初,如:

洪武三年十二月辛酉,《大明志書》成。……命送秘書監鋟梓頒行。

洪武六年五月,《祖訓錄》成,……令禮部刊印成書,以傳永久。

洪武二十七年八月,訂正蔡氏《書傳》成。……三吾等率諸儒上進,賜名曰《書傳會選》,命禮部刊行天下。

這種由皇帝指定某機構刊刻圖書的行為,在司禮監具備了刻書職能之後,仍時有發生。如眾所周知的《五經四書性理大全書》,就是禮部刊刻的。

正統時期,司禮監在內府各衙門中已經取得了絕對控制權,成為內府首監。內府刻書也已十分成熟,形成了“四周雙邊、大黑口、大字趙體、多加圈點、皆用白棉紙”的內府本獨特風格。但是這並不代表司禮監已經獨攬了內府刻書的所有工作,成為內府刻書的唯一負責機構。據《明英宗實錄》記載,正統十二年(1447)《五倫書》修成後,仍命工部刻板。之所以出現這種況,大概是因為此時司禮監正在從事《五經》、《四書》的刻板這一浩大的工程,宮內住作匠人力不足,只好命工部掌握的輪班匠負責。

三、明代內府刻書的內容與使用範圍

從內容上來看,明代內府刻書的主要內容有四部分:

一是從構建國家統治秩序的角度,刊刻了《大明集禮》《軍禮》《皇太子親王及士庶婚禮》《官員親屬冠服之製》《官民相見禮》《鄉飲酒禮》《大明律》(插圖3)《禦製大誥》《禦製大誥續編》《禦製大誥三編》《大誥武臣》等一系列禮製圖書和具有最高法律效力的書籍。這些國家禮製與法律相關的書籍均由內府初刻,頒賜天下,構建起了明代基本的國家法律制度。

二是從加強思想控制、培養封建人才的角度出發,刊刻了大量的儒家經典尤其是符合程朱理學標準的儒家文獻。明代自朱元璋開始,就努力把人們統一到程朱理學的牢籠中來,並以科舉考試作為重要手段來實施這一思想。成祖即位以後,繼承了太祖的文治思想,繼續不遺余力的表彰程朱理學。永樂十二年(1414),成祖諭翰林學士胡廣,侍講學士楊榮、金幼孜曰:

五經四書,皆聖賢精義之要,其傳注之外,諸儒議論有發明余蘊者,爾等可采其切當之言,增附於下。其周、程、張、朱諸君子性理之言,如《太極通書》、《西銘》、《正蒙》之類,皆六經之羽翼,然各自為書,未有統會,爾等亦別類聚成編。二書務極精備,庶幾以垂後世。

於是,明胡廣、楊榮、金幼孜等人開館修書,而編纂的原則,成祖已經做出了明確的規定,即“周、程、張、朱諸君子性理之言”。這次編纂活動到永樂十三年九月完成,由三位總裁官具表上進,這就是後來由內府刊刻的《五經大全》、《四書大全》和《性理大全書》。關於“三大全”的編纂目的,明成祖朱棣在《禦製性理大全書》中說的也特別明白,就是為了“使家不異政,國不殊俗,大回淳古之風,以紹先王之統,以成熙皞之治。”正統十二年(1447),英宗再次敕命司禮監刊刻《五經》、《四書》,也是以程朱理學作為去取標準的。

正統十二年(1447)司禮監奉旨刊刻《五經四書》

除了按照本朝思想價值重新編纂圖書之外,對於那些前朝已經形成的透射著程朱理學思想或者有利於的圖書,內府刻書也不遺余力的予以刊刻。如《大學衍義》《大學衍義補》。

第三,從以史為鑒,汲取歷史教訓的角度出發,刊刻了大量的通鑒、訓誡類圖書。明代的統治者比較善於從歷史中汲取治國經驗與教訓,積極利用史書在統治階級中的皇室人員、文武朝臣、諸藩王公等各個層面開展思想教育。這一點在明代前中期的幾位皇帝身上體現得尤為明顯。

在中國歷代帝王中,朱元璋算得上是一位專製雄猜的皇帝,洪武十三年,丞相胡惟庸謀反,更是刺激了他對身邊大臣的不信任,為了使其他朝臣警鍾長鳴,朱元璋采取了教育為主的辦法。於此,《明太祖實錄》載之甚詳:

《臣戒錄》成。時胡惟庸謀叛事覺,上以朝廷用人,待之本厚。而久則恃恩,肆為奸宄。然人性本善,未當不可教戒。乃因命翰林儒臣纂錄歷代諸侯王、宗戚宦臣之屬,悖逆不道者凡二百十二人,備其行事,以類書之。

整個洪武一朝,這類明確用於教育朝臣的書籍纂修數量巨大,除了上面提到的《臣戒錄》之外,尚有《女戒》《昭示奸黨錄》《清教錄》《逆臣錄》《永鑒錄》《紀非錄》《相鑒》等30余種。

在後繼的明代皇帝中,采掇史事實施思想教化的做法大有發揚光大之勢。如明宣宗時期的《歷代臣鑒》和景泰帝時的《歷代君鑒》均屬此類。

明宣德元年(1426)內府刻本《歷代臣鑒》

北宋司馬光以編年體將“關國家之盛衰,系生民之休戚,善可為法,惡可為戒”之歷代史事撰為《資治通鑒》,從而將史學的求真本質與致用功能完美的結合起來。因其“鑒於往事,有資於治道”的實用價值,明代歷代帝王均對通鑒類史書十分看重,命內府刊刻了《資治通鑒綱目》《續資治通鑒綱目》《資治通鑒綱目集覽》《資治通鑒綱目發明》《少微通鑒節要附外紀》《少微通鑒節要續編》等一批通鑒類史書。

第四,從滿足宮廷內部對於圖書的需求的角度出發,刊刻了一批宗教、日用類圖書。在明代內府刻書中,有一些與生活用度密切相關的書籍,如生活類的《居家必用事類全集》,醫學養生類的《醫要集覽》、《養正圖解》,這類書應該是供皇室人員日常生活所用的書籍。

明司禮監刻本《居家必用事類全集》

就內府刻書的使用範圍而言,明代的內府刻書,主要用途有二:一是頒發;二是頒賞。頒發的對象是各地方,其目的在於傳播統治思想,加強封建統治,涉及的圖書主要是儒家經典或者與國家律令相關的圖書。頒尚的對象主要是功勳官員、各地藩王以及各藩屬國。如嘉靖七年,“吏部左侍郎董玘,右侍郎徐縉,禮部左侍郎李時,翰林院學士顧鼎臣,太常寺少卿兼侍讀謝丕、翰林院侍讀學士張璧奏啟內府書籍。上賜玘等六員各《四書書傳大全》一部,加賜時、鼎臣、丕、璧各《文獻通考》一部。”嘉靖七年十二月己醜,又“賜禮部尚書方獻夫《五經四書性理大全》各一部”。

明代實行封藩製,對各地藩王約束甚嚴,為了鼓勵引導藩王遊心經史,不事武功,常有向各地藩王頒賜圖書的事情發生。據曹之先生考訂,明代有圖書受賜的各地藩王就有沈府、代府、晉府、遼府、韓府、岷府、襄府、魯府、徽府、楚府、蜀府、淮府、周府、寧府、趙府、唐府、伊府、靖江府、益府等19家,所涉獵的頒賜圖書有《五經四書大全》、《性理大全》、《四書集注》、《五經集注》、《昭鑒錄》、《永鑒錄》、《孝順事實》、《為善陰騭》、《孝慈錄》、《皇明祖訓》《資治通鑒綱目》等各類經史圖籍。

四、明代內府刻本版本特徵賞析

明代內府刻書出自皇家,生產過程不受人力、物力限制,極盡奢華之能事,所以在眾多明刻本中獨樹一幟,展現出獨特的宮廷文化色彩,堪稱明代第一刻書,形成了許多與其他明刻本不同的特徵,這些特徵是我們考察、鑒別明內府刻書的重要依據。

首先,從版式特徵來看,內府刻本一般書品闊大,半框高度一般在20厘米以上,寬在15厘米以上;除少數經折裝佛經以外,均為四周雙邊,中間有界欄。但是不同時期的內府本還是有明顯區別的:洪武時期的內府本字體承元,略顯古拙;四周雙邊,版心黑口,但版心處理相對簡單,有些刻本沒有魚尾,僅以雙橫線代之,版心下方常有刻工姓名;所刻之書多大字單行。永樂至正德時期,內府刻書日趨精細,字體多作秀麗趙體;四周雙邊,外框粗大,內框纖細,版心魚尾不管是花魚尾還是黑魚尾,一般都在魚尾外再刻一細線,形成與邊框一樣的雙邊效果;正文多附刻句讀。萬歷以後,內府本所用字體打破永樂以來一主趙體風格,間有橫平豎直、略顯呆滯的宋體字出現;四周仍雙邊,但版心突破陳規,間有白口;版心魚尾也靈活多變起來,單魚尾、三魚尾開始出現;版心下方偶有刻工姓名;版式疏朗,正文多附刻句讀。

裝幀形式來說,內府刻書主要以包背裝為主,間有蝴蝶裝和經折裝。書衣多用藍色絹布裱裝但根據書的著者、內容、使用範圍不同,書衣用料也不盡相同。有些帝後禦著圖書,或供皇帝本人、宮內其他人員、各地藩王閱讀的書,書衣用料可能會更加講究。如台灣“國家圖書館”藏永樂五年內府刻仁孝皇后撰《勸善書》5部,其中兩部書衣為內府原裝,一部書衣所用(館藏號07588)為帶有雲鳳紋的藍色緞料,另一部書衣(館藏號07593)為黃綾錦緞;國家圖書館藏永樂七年內府本《聖學心法》,書衣所用為帶有雲鶴圖案的藍綾;河北大學圖書館藏《古今列女傳》,書衣所用的則是一種藍色與褐色相間並帶有六邊形幾何圖案的錦緞。

明正德九年(1514)司禮監刻本《少微通鑒節要》書衣

另外,內府刻佛教經典裝潢亦頗考究。《永樂南藏》書衣用紅、藍、黃、綠四色綾子裝裱。目前拍賣市場也經常可以見到。

第二,明代內府刻書使用了大量的版畫和插圖,這些版畫和插圖由於有宮廷畫匠的實力支持,表現得極富特色。如洪熙元年(1425)刊刻的《天元玉歷祥異賦》、景泰七年(1456)刊刻的《飲膳正要》、天順五年(1461)刊刻的《大明一統志》均附有插圖。

提到內府刻書中插圖與版畫的巨集大與精美,有幾部代表性的圖書不得不提。一是嘉靖十八年(1539)內府刻印的《賜號太和先生相讚》。此書原藏於清廷內閣大庫,開本極為巨集大,高76厘米,寬55.4厘米;半葉版框高53厘米,寬45.8厘米,是目前所知明代雕版印刷書籍中開本最大的一部。該書除了開本巨集大之外,另一顯著特色的就是此書采取圖讚相配的形式,一讚一圖,全書共收版畫26幅,讚文26篇。這部書中的版畫細密纖巧,富麗精工,將嘉靖年間深受皇帝寵幸的道士邵元節一生刻畫得栩栩如生。

嘉靖十八年(1539)內府刻印的《賜號太和先生相讚》插圖

除宗教版畫之外,其他書籍中的插圖版畫品質也堪稱一流。如正統十二年內府刻的《書集傳》卷前所附“書圖”一卷,包含了五十幅左右的插圖,其中“璿璣玉衡圖”、“大輅圖”、“十二章服之圖”、“樂器圖”、“兵器圖”、以及“禹貢所載隨山浚川之圖”、“禹貢九州及今州郡之圖”等,繪製甚為精美,雕刻刀法工整細密,插配在經書之中,散發出典雅莊重的氣息,反映出高超的宮廷繪畫水準和雕造水準。

以該書中的“大輅”圖為例,這幅圖佔據了整個一葉的百分之八十,圖畫正中為一架駟馬駢駕的玉輅,皇帝端坐其中,左邊有執笏隨臣三名,右邊執笏隨臣四名,車前引導侍從一名,各人俱戴冠冕;四匹馬或昂首向前,或奮蹄用力,各具神態,鞍轡上繡有雲紋圖案;玉輅上的龍頭車轅、車輪輻輳、車廂上的雲紋浮雕皆清晰可見。

正統十二年(1447)內府本《詩集傳》插圖

上海圖書館所藏的萬歷十五年(1587)內府刻本《重修政和經史證類備用本草》,是另外一部具有典型宮廷版畫色彩的、圖文並茂的圖書。該書共30卷,收載藥物1700余種,每種藥物均配有一幅插圖,圖書本身為雕版印刷,但是書中插圖卻進行了紙本設色,由於使用的均為彩色礦物質顏料,故該書插圖部分色彩豔麗、觸手如新。其風格大致與國家圖書館所藏明內府彩繪本《明解增和千家詩注》相類。

萬歷十五年(1587)內府刻本《重修政和經史證類備用本草》內頁插圖

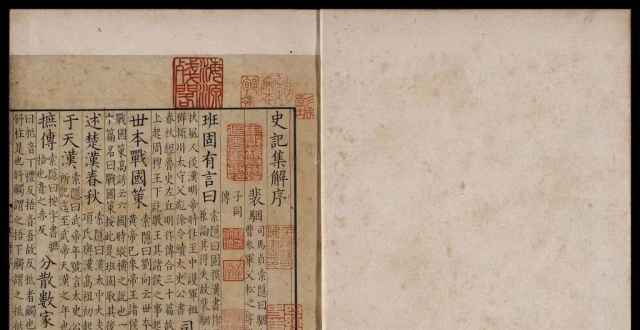

第三,書中往往鈐有皇帝璽印,是明代內府刻本的另一顯著版本特點。明代是我國封建社會後期一個重要的歷史時期,封建專製空前加強,代表皇權形象的皇帝璽印也空前增多,總數達到了二十四方。在存世內府刻本中,筆者所見皇帝璽印有四,分別為“廣運之寶”、“表章經史之寶”、“欽文之璽”及“親親之寶”,《明史?職官志三》雖然說“表章經史之寶、欽文之璽,則圖書文史等用之。”而具體哪些文史圖籍該用哪方寶璽,卻沒有明確規定。由於清代寶璽制度基本承襲明代,所以考察明代寶璽的使用範圍,可以參照《交泰殿寶譜》對於各方寶璽的規定。

“廣運之寶”是明代使用頻率最多的皇帝寶璽之一,也是內府刻書中使用最多的一方,存世126種明內府本中,筆者所見鈐有“廣運之寶”者有25種。“廣運之寶”大小約為7厘米左右見方,印文有數種,除去明顯作偽的,其中基本可以確定為真印者有二:一為永樂時所用,一為宣德以後所用。前者印文筆畫圓潤,文字拐角處更為圓滑;後者筆畫平直剛勁。前後兩種均為陽文方印,印文均為雙行標準篆體,篆法一絲不苟,印面布局嚴謹,部分印文與邊框相連,透露出莊嚴大度之意。

明正德流年(1511)司禮監刻本《大明會典》

明代內府本所見“欽文之璽”為陽文方印,印面高12.5厘米,寬12.5厘米;印文雙行,印面闊大,印文粗重,邊框亦極寬。

嘉靖七年(1528)內府刻本《明倫大典》

《交泰殿寶譜》雲“欽文之璽,以重文教。”即表示尊崇文化,重視教育之意。存世內府刻本鈐有該璽印者,基本上是儒家經典或與儒家禮製相關的圖書,體現了明代統治者,尤其是永樂皇帝和嘉靖皇帝對於文化教育的重視程度。

內府本所見“表章經史之寶”為陽文方印,印面高6.7厘米,寬6.7厘米;印文分三行排列,布局飽滿;印文、邊框較“欽文之璽”纖細,與“廣運之寶”類似。

《交泰殿寶譜》雲:“表章經史之寶,以崇古訓。”意即表彰經史、尊崇古代訓示。存世內府刻本鈐有“表章經史之寶”者,非經即史,這一點在內府所刻通鑒類史書中表現尤為明顯。

成化十二年(1476)內府刻本《續資治通鑒綱目》

北京大學圖書館所藏嘉靖六年(1527)內府本《大學衍義》還鈐有一方“親親之寶”,此寶《明史》不見記載,惟《明史?職官志三》有“皇帝親親之寶”,為“諭親王”所用。《酌中志》卷十六《內府衙門職掌》“尚寶監”條對於此寶形製、用途略有記載,曰“‘親親之寶’有大小二顆,與藩府用之。”北大圖書館所藏圖書中此寶印面5.2厘米見方,當為劉若愚所言二顆之中較小者;印文小篆,字體風格與宣德以後所用“廣運之寶”一致。另外,此書《禦製序》首頁右下方、首卷首頁右下方均鈐有“晉府世子藏書”白文方印。據此推斷,此書當是世宗皇帝賜給晉藩世子的圖書。

嘉靖六年(1527)內府本《大學衍義》

除了皇帝寶璽之外,存世明內府本還有明代皇太后、皇后寶璽三方。其中皇太后寶一方,印文為“章聖慈仁皇太后寶”;皇后寶二方,分別為“厚載之記”、“中宮之寶”。此三方寶印均不見《明史》記載,惟“厚載之記”見於《明太祖實錄》。

章聖慈仁皇太后蔣氏(?-1538)為世宗生母,弘治五年冊為興王妃。正德十六年武宗崩,世宗以興藩世子入繼大統,改次年(1522)為嘉靖元年,上生母尊號曰“興國太后”;三年(1524)改稱“本生章聖皇太后”,同年秋,用張璁之言,尊為“聖母章聖皇太后”;七年(1528)上尊號“仁慈”。嘉靖十七年(1538)崩。“章聖慈仁皇太后寶”即為嘉靖七年上尊號後所製皇太后寶。

《明史》卷一百五十《列傳第三》載:“(嘉靖)九年頒太后所製《女訓》於天下。”《女訓》卷前有嘉靖庚寅(九年,1530)十二月十九日《禦製女訓序》、正德戊辰(三年,1508)十一月長至日(即冬至)大明興國純一道人(即興王朱祐杬)《女訓序》及嘉靖戊辰春正月興王妃蔣氏自製《女訓序》,卷末又有嘉靖九年十二月二十六日皇后《女訓後序》。

“章聖慈仁皇太后寶”即鈐於蔣氏《女訓序》序首,該寶為陽文方印,印面極為闊大,高達14.4厘米,寬達14.3厘米,僅次於前面所述“欽文之璽”,幾乎佔據了該書整個半葉寬度;印文小篆,分四行排列;邊框粗重。

嘉靖九年(1530)內府刻本《女訓》所鈐“章聖慈仁皇太后寶”

“中宮之寶”與“章聖慈仁皇太后寶”同見於嘉靖九年內府本《女訓》,鈐於卷末皇后《女訓後序》序尾落款處。該印為陽文方印,印面高7.3厘米,寬7.2厘米;印文小篆,邊框粗重。

嘉靖九年(1530)內府刻本《女訓》所鈐“中宮之寶”

“厚載之記”見於明永樂五年(1407)內府本《大明仁孝皇后勸善書》,鈐於卷前永樂三年(1405)二月初九日徐皇后自製《勸善書序》序末落款處年月日之上。該寶為陽文方印,印文小篆字體,雙行排列;印面6.7厘米見方;印文、邊框俱纖細清朗。

永樂五年(1407)內府本《大明仁孝皇后勸善書》所鈐“厚載之記”

“厚載之記”製於洪武四年(1371)正月。《明太祖高皇帝實錄》卷六十載:

(洪武四年正月)戊戌,製玉圖記二,俱以蟠龍為鈕。其一方一寸五分,文曰“廣運之記”;其一方一寸二分,以賜中宮,文曰“厚載之記”。

印文“厚載”取自《易經》“君子以厚德載物。”

五、結束語

明代內府刻書不但繼承了歷代官頒儒家經典正本的做法與意義,而且將中央政府刻書的範圍進行了大大的拓寬,大量本朝禦製書籍和敕纂修圖書通過內府刊布發往全國,為明代統治者統治思想完整、準確地傳播起到了重要作用,迅速為新生的政權確定了規範,使明代社會從元末的動蕩中安定下來,取得了有明近三百年的基業;程朱理學在“三大全”頒定以後被定為一尊,明代儒學在政府主導下體現出強勁的義理之風;大量借鑒類圖書的刊刻使明代君臣能夠在封建統治的主體軌道上各安其分,維護了明代社會的相對穩定與秩序。

內府刻書作為皇家的刻書,憑借皇家獨一無二的物質實力呈現出版式開闊、行格疏朗、紙潔墨麗、裝幀雍容的特徵,是明刻本中不折不扣的精品。這些外觀精美、內容豐富的內府刻本迄今仍有一百餘種一千余部存世。它們既是祖先留給我們寶貴的文化遺產,也是我們研究明代社會和明代歷史、學術的重要資助。

隨著學術界對明代內府刻本的認識逐漸趨於公正客觀,明代內府刻本在古籍善本收藏中的地位也逐漸升溫,歷年大拍中幾乎都能看到令人眼前一亮的明內府本。如北京瀚海拍賣公司2012年春季拍賣會上拍的萬歷二十九年(1601)內府刻本《佛說千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》,泰和嘉成拍賣有限公司2017年春拍的永樂五年(1407)內府刻本《大明仁孝皇后勸善書》、2017年秋拍的嘉靖三年(1524)內府刻本《高上玉皇本行集經》均屬存世罕見的明內府刻本,尤其是後兩部拍品,帝後寶璽鈐印其中,皇家刻書的天氣躍然紙上。另外,無論是從拍品的底價還是成交價,均能令人感受到當下藏家對明代內府本的看法再也不是以往版本學家所雲“傳本不為世人重視”的舊情形。