我貪戀一切美好,

想把我看到的寫給你看,講給你聽。

從來也沒有想到有一天我會翻譯一本書,而且還是當代藝術。但我在這個過程裡越來越確定的是,當代藝術從來不期望你的敬仰,它等待的是和你產生連接,哪怕是你的批判。

文 | 祝羽捷

我在倫敦第一次走進達明·赫斯特的新港街美術館,多重感受湧上心頭,一方面感慨,一個藝術家的財力大到可以吞下五棟樓,組成一個極具個人風格的美術館,有錢任性;另一方面,巨大的藍色氣球狗霸氣地獨佔一個太空。

“這是藝術嗎?”很多人像我一樣,腦子裡滿是問號,而這隻充氣狗的價格遠高於三個億。館內當時在做的展覽是他的好友,也是同樣名利雙收的藝術家傑夫·昆斯。

▲新港街美術館

▲充氣狗

傑夫·昆斯還膽大妄為地把這些古典繪畫印在了LV的老花包上,或者放一個藍色的圓球在每一幅畫前。

美國的傑夫·昆斯、英國的達明·赫斯特和日本的村上隆,並稱為當代藝術界三駕馬車,是活著的藝術家中最貴的三個人,而他們的作品跟我們在羅浮宮裡看到的古典雕塑和繪畫,相差十萬八千里。

在他們身上可以看到當代藝術身上的某些特質:肆意妄為、媚俗、金錢、戲謔、炒作、商業……但他們三個人不能代表當代藝術的全部。

“當代藝術”似乎不像一個明晰的風格,只是根據時間,粗暴地把眼前這些還活著的的藝術家分類。

到現在也沒有一位權威的藝術評論家,跳出來為它命名,至於這段時期我們的藝術究竟是什麽,也許要等百年後的人們去定義了。

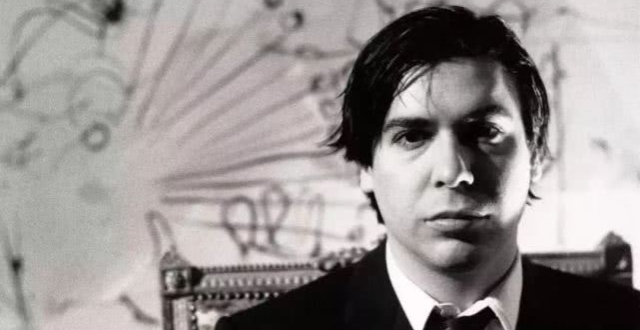

提起英國的當代藝術,除了我們熟知的YBAs(英國青年藝術家),還有一個人的名字的確難以繞過,當我們想到他的時候,我們會想到異裝癖、陶器、泰迪熊、典型的英國人,這些都跟他的成長經歷密不可分。

他出生在東南部的埃塞克斯郡,生父暴力,母親改嫁,他守著一隻泰迪熊度過悲慘童年,熱衷穿女裝,是懷有女性主義的異裝癖,被父母嫌棄,同時又喜歡騎摩托車、自行車,讀藝術院校,並發現從事藝術是他自我覺醒的方式。

如今住在倫敦,妻子是位心理治療師,有一個女兒,生活幸福。

1.他主張藝術之宴屬於大眾

在英國要想忽略格雷森·佩裡(Grayson Perry)並不是一件容易的事,你打開電視有可能在BBC看到他在脫口秀節目裡,語速飛快地調侃著時事,或者在BBC4廣播上聽到他的妙語連珠的分享趣聞,你可以在他展覽的開幕式上見到他被眾人眾星捧月,也可以在馬路上見到他騎著自行車,鄙夷地問路上的陌生人“你怎麽沒穿裙子?”——穿女裝是他的個性標誌,已經廣為人知。

我也在倫敦藝術大學畢業生秀場和展覽上常常見到他以名譽校長的身份來跟學生們互動。

佩裡思路清晰,精力旺盛,比我見過的任何一個英國藝術家都活躍,時常跨界,頗受歡迎,也頻繁更新社交媒體,所以很難把Grayson Perry定義為純粹的藝術家。

他不僅做校長、搞教育,他還是一個不折不扣的大眾文化偶像,前兩天他穿著花枝招展的裙子,去英國版《GQ》領了獎。

他是英國皇家藝術學院的院士,英國藝術大獎特納獎Turner Prize的得主,2013年獲得英國二等勳位爵士CBE。

我最近一次跟他相見,是今年在海德公園內的蛇形畫廊他的個展上,他竟然給自己的展覽命名為“The Most Popular Art Exhibition Ever!”(最受歡迎的藝術展覽!)

初讀他的作品,我會覺得他的作品和本人都非常本地化,運用了許多英國歷史上的冷門知識,也不乏對英國一些社會現狀和權威的譏諷。

他在傳統與禁忌之間穿梭,英國以外的觀眾和讀者需要花一點時間來理解他。

2. 我為什麽翻譯一本當代藝術的書?

常常看到有人說,看不懂當代藝術,甚至不乏批判者長篇大論的寫文章罵當代藝術。意大利藝術家皮耶羅·曼佐尼真的曾經把自己的糞便裝在罐頭裡,賣出天價。泰特現代美術館裡堆砌著廢棄的油桶、棕色麻袋、廢銅爛鐵,廢棄輪胎、塑膠袋……置身其中,讓我們常常有種藝術家從垃圾桶裡撿出來就能當作品的錯覺。

即便是很少走進美術館的人,也可能會在見到現實主義大師作品或者梵高的名畫後,發出“畫得真像” “顏色真漂亮”這樣的感歎!當代藝術確實不像古典大師們的作品那樣,一眼立見好壞,但它真的是“Shit”嗎?

古典藝術給人美感、和諧、愉悅,讓我們敬佩藝術家的技藝和心血;這些在當代藝術這統統沒有,那當代藝術不是只靠眼睛看,它的魅力也在於此。

我喜歡當代藝術,也許正是因為它提供了我一種全新的思考方式,這種方式裡沒有權威、注重個體感受。當我在倫敦的書店看到《Playing To The Gallery》這本書時,毫不猶豫買下來,讀完之後下定決心要把它引進回國內。

我聯繫了多家出版社,但國內都沒有聽說過格雷森·佩裡是誰,好在浦睿文化的陳墾老師十分認可他在當代藝術的影響,他說:“校長的影響力很大,這本書的風格也很有趣;你和企鵝出版社的推薦非常重要,我們在藝術方面的確需要更多這樣的作者。”這才讓我有幸跟大家一起分享當代藝術這場盛宴。

當代藝術從來不期望你的敬仰,它等待的是和你產生連接,哪怕是你的批判。

3. 當代藝術不只是“看”的藝術

翻譯校長的書很像是在收聽BBC裡放出他的演講,幽默機智,常常讓人忍俊不禁,又佩服他的大膽潑辣,拆穿了當代藝術裡謊言的一面。

佩裡的作品裡具有一種自傳式的敘事,最顯著的形式就是他的裝飾性陶瓷器皿和掛毯,也有裝置、繪畫、雕塑。他在罐子上使用意象和文本來記錄社會問題,也許是因為這種媒介更接近於手工製作,這也是當代藝術不再推崇的東西。

他被問到很多關於手藝和藝術之間的問題,他對古典藝術有一種難以割捨的情懷,認為手藝是與古典藝術相聯繫的,手藝可以繼承,而藝術則是更私人的東西。

這本書正是格雷森·佩裡表達自己對當代藝術看法和對那些質疑者的回應。當代藝術,比任何一個時代的藝術更接近大眾,博物館、畫廊、雙年展、大街上……

藝術隨處可見,它不再屬於神壇,不再屬於廟宇,不再屬於權貴,可也比任何一個時代更受到非議。

如果過去的藝術圈是一個藝術家和藏家、評價家之間的閉環的話,如今它更面向大眾,也需要大眾的參與。太多人表示看不懂,質疑當代藝術故弄玄虛,甚至裝神弄鬼,騙富人們和藏家的錢財。

他管這本書叫做“Playing to the Gallery”,意圖很明顯,這本書裡所說的藝術並非要拍學術精英們的馬屁,藝術可以取悅大眾,甚至勾引大眾們走進畫廊。

一百年前,當馬塞爾·杜尚把從五金店隨意買來的陶瓷小便池送去展覽現場,500名專家投票“杜尚的小便池打敗了畢加索”,一個當代藝術新時代到來,那就是,任何事物都可以成為藝術品。

約瑟夫?博伊斯緊隨其後提出著名的言論,“人人都是藝術家。”藝術史學家貢布裡希之後指出,“實際上沒有藝術這種東西,只有藝術家而已。”意味著藝術和藝術家的關係不再是“創造”,而是“指認”,就像杜尚指認了那個他買來的小便池。

格雷森·佩裡傳承此衣缽,堅信任何人都有資格享受藝術或成為藝術家。他是民主的徹底執行者,他甚至讓粉絲們在自己的社交媒體上投票:我的罐子該選哪種顏色?今晚晚飯我吃什麽?

即便我們相信藝術有很高的價值,仍舊會在畫廊裡頭暈目眩,還是會有很多時刻產生懷疑。

在這本書裡,格雷森·佩裡用自己藝術家和觀眾的雙重視覺,試圖解開謎團,回答一些人人都可能在討論藝術時遇到的尷尬問題。

例如“什麽才是藝術?”“如何成為一名藝術家?”“什麽是好藝術?什麽是壞藝術?”“藝術還能捕獲我們的心或讓我們震撼嗎?”“如果把藝術裝進垃圾袋裡會發生什麽?”

對待諸如此類的問題,他態度誠懇,對知識和見解的給予非常慷慨,他承認自己面對日常物品成為藝術的今天,也會搞不清一些東西究竟是不是藝術,他是藝術圈裡說真話的行家,也是難得不故作高深的藝術家。

很多時候,藝術家一旦過多談論自己和藝術,就會或多或少地失去一些神秘感和魅力。我相信格雷森·佩裡是一個非常自信的人,他玩世不恭地調侃自己和藝術,讓藝術更貼近大眾。

他的作風一貫風趣幽默,但也沒有忘記用他所觀察到的哲學和實踐聯繫在當今的藝術世界,他用自己的方式抨擊當代藝術中的怪癖、弱點,深刻而有趣。

當格雷森·佩裡在2003年贏得特納獎時,一位記者問他:“你是一個可愛的人,還是一個嚴肅的藝術家?”他回答道:“我不能兩者都是嗎?”這就是他從那以後一直在做的事情,身份很多,但越來越多地成為文化教育工作者的另一個角色。

我很幸運地作為一名學生,可以有機會聽到格雷森·佩裡的講座,參觀他的作品,與他有過幾次簡短的對話,被他頒發畢業證書。通過觀察後我想說,他是一位非常有魅力的藝術家,並且是一名當代藝術的完美向導。

很難得的是他這本書不是一本枯燥的藝術教科書,佩裡用藝術家的眼光來描述藝術,又用觀察者的角度去探索意義,全書內容既飽含經驗和天賦,也富有人們常常誤以為無法在藝術世界中找到的東西——邏輯。

在文學世界中,有一類由作家參與寫就的經典通俗理論作品,比如斯特倫克和懷特合著的《風格的要素》、布魯克斯和沃倫合著的《理解小說》,堪稱文學聖經,概因結合了才華與邏輯。

我不能說這本書也有同樣等級,但它也屬於同一類型。如果你還在當代藝術的迷宮裡理不出頭緒,不妨看一下佩裡的條分縷析,興許會得到答案。他的初衷很簡單,你不需要通過任何東西來崇拜藝術,你可以變得更大膽、更敏感、也更享受。對於藝術,知道得越多,你就會越喜歡它。