佛教的傳入與擴張

公元1世紀,佛教僧侶沿著印中之間的中亞陸路交通線首次到達中國。最初, 佛教對中國的影響並不大。然而,在5 世紀和6世紀時,佛教不但成了中國宗教和社會的一股主要力量,也對中國經濟產生了深遠影響。通過官方或私人的供養,佛教團體開始佔有大量土地,而在慈善捐贈和宗教服務所得以外,佛教僧侶也從貸款和商業中獲得了可觀的收入。

河南洛陽的白馬寺,創建於東漢永平十一年(公元68年),是佛教傳入中國後興建的第一座官辦寺院

5世紀末6世紀初,佛教活動場所開始出現大規模擴張。在北魏孝文帝493年遷都洛陽之前,這座城市大概有100 座寺廟聖祠,到534 年北魏滅亡時,洛陽的佛教場所飆升至1367 處。法琳和尚(570—640年)稱,在貴族、官員以及大族世家的資助下,光是北魏時期就建成了47座大型國寺和839座普通廟宇,而由平民出資修建的聖祠多達3萬處。南朝尤其是在梁武帝時期(502—549年在位),同樣也出現了佛教寺廟的驚人擴張,而梁武帝本人就是一位聲名遠播的佛教支持者。

“南朝四百八十寺,多少樓台煙雨中”

儒家人士對佛教的擴張倍感憤怒,在他們看來,佛教的發展嚴重拖累了經濟的發展:寺院、聖像以及各種儀式消耗了大量資金;僧人需要他人勞動的供養,成了國家的負擔;佛教僧侶無須承擔賦稅的特權被肆意濫用。

元和十四年(819年)正月,唐憲宗派使者前往鳳翔迎佛骨,長安一時間掀起信佛狂潮。韓愈毅然上《論佛骨表》勸諫。憲宗大怒,欲處韓愈極刑,後將其貶為潮州刺史

但與此同時,流入佛教的財富也刺激了多種形式的經濟活動。我們前文已經提到,絲綢之路貿易的鼎盛使得許多中國進口的商品都與佛教有關。佛教還促進了工匠和商人網絡的出現,他們為寺廟和信徒提供了各式各樣的佛教用品。廟宇的建設、寺廟的維護以及宗教節日等,都促成了對建築師、木匠、石匠、磚瓦匠、銅工匠、雕刻家、金匠、銀匠等職業的需求。

富可敵國的佛門

在6世紀末時,全國受戒的僧侶並未超過20 萬或總人口的1%,然而根據估算,僅在當時中國北方,為了避稅而假裝遁入空門的人口就多達5%~6%。中國的佛教僧侶沿襲印度的規則制度,把宗教場所變成了法人實體。在此之前,中國從未存在過這種類型的法人實體,家庭是唯一可以合法擁有財產的部門。

道宣和尚是中國寺廟通用規則的制定者,在他看來,不僅聖所、聖物、聖書以及僧侶住處,就連寺院的土地、仆從以及牲畜,也都是“常住”的組成部分,它們作為一個整體都屬於僧伽(常住是佛教用語,原指恆常永住,後來也成為常住物的簡稱,即寺院所有的財產;僧伽是指佛教的出家團體)。因此,基於平等繼承原則的私人財產常規裂變就不適用於常住。禪門清規將僧侶的私人財產嚴格限定於他 們的職業必備品(僧服、缽盂、手杖以及日常用品)。不過,實際上很多僧尼都擁有土地、役畜、推車、農具以及金銀等類型的財產,這讓他們也具備相當程度的經濟獨立性。

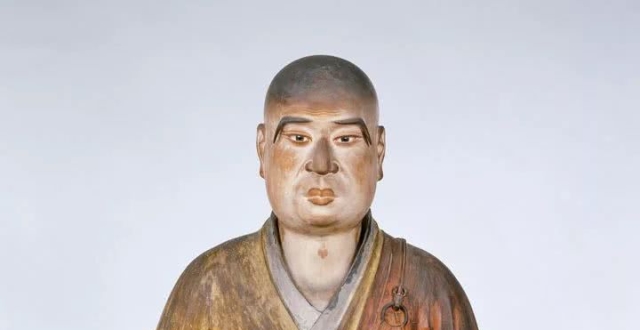

梁武帝蕭衍(502年-549年在位),晚年篤信佛法

國家資助以及私人供養使得寺院獲得了大量土地以及農業勞動力等資產。469 年,北魏將屯田所得的部分收入分配給佛教寺院。476 年起,政府會將某些戰俘、政府奴隸以及罪犯作為“僧祇戶”“捐贈”給佛教團體。僧祇戶實質上是世代相襲的奴隸,他們為寺院耕種土地,並提供其他服務。同樣,在南方,將奴仆作為禮物贈送給寺廟機構也是一種常見的做法。

大型寺院擁有的土地一般在1000~4000畝之間,這當然是一筆可觀的資產,然而和最大的莊園主相比則相形見絀。8世紀的數字表明,寺院所擁有的土地雖然高 度集中於唐朝首都長安以及洛陽,但其數量僅佔全國總耕地的2%。12—13世紀更為精確的數據則顯示,在佛教極度興盛的福建福州,佛教寺院佔有當地17%的耕地和25% 的非耕地。

在浙江的寧波和台州,佛寺佔有的耕地相對較少,僅有當地土地總量的4%~5%。和大型莊園的私人所有製一樣,寺院也擁有磨粉機和榨油機等商業資產,這些設施同樣為寺院帶來了佔比很高的一塊收入。在敦煌,寺院將自己的設備出租給磨坊和油坊,並以此分得固定的年租金收入或者是一定比例的面和油。

佛教與信貸制度

佛教寺院也為信用制度的發展發揮了創新作用。以財產做抵押放貸的做法,極有可能是佛教寺院從印度引入中國的。最早的以商品做抵押、以錢幣或布匹放貸的當鋪,可追溯至5世紀中國南方的寺廟。這些貸款往往定向放給富裕的客戶,這些人極可能都是寺廟的施主。寺院也經常將部分永久資產劃為“無盡藏”,然後將包括糧食和貨幣在內的資金出借給富人和窮人,並收取利息。

9世紀時的敦煌貸款合約顯示,寺院也扮演著主要債權人的角色。在很多情況下,寺院會將糧食和種子出借給包括的僧祇戶佃農(在敦煌,他們被稱作寺戶)在內的窮苦農民,幫他們渡過難關。通常這些寺院不會對貸款收取利息(一般是春天放貸糧食,收獲後到期),這可能說明寺院將此視為一種道德責任驅使下的慈善事業。不過,慈善也有限度:如果借款人不能按時償還,債務將翻倍。對獨立農民放 貸的私人債主和僧院都要求收取100% 的利息,這在表面上是違法的(法律規定利 息上限為每月6%),但又符合總利息不超過本金100% 的法律規定。對於敦煌大一點的寺廟而言,利息收入可以佔到寺廟總收入的三分之一。

貸款合約通常規定,一旦債務沒有得到償還,扣押的(動)資產將遭到罰沒。 不過到了 10 世紀時,扣押罰沒逐步為以人擔保和抵押擔保所取代。抵押貸款有兩種形式:一是一旦貸款未能償還,作為抵押物的商品將轉為債權人所有(這就是後來中國法律中的抵押);二是債權人控制抵押品,在貸款還清之前擁有對抵押品的免費使用權。在敦煌的貸款合約中,“典”一字適用於以上任一形式的抵押貸款,不過後來的典字(與其他的同源詞一起)轉向指稱後一種類型。據敦煌的部分合約記載,潦倒的土地所有人曾將土地的用益物權轉讓,期限為兩年及以上,在其中的一個案例中,轉讓期限甚至達到了20年。在這一類型的貸款中,債權人獲得了土地種植權,因此不再追求本金和利息。按照均田製,土地是不能讓與的,然而,隨著均田製逐漸衰落,這種別無他法的權宜之計逐漸使得農民土地流失,陷入貧困。

845年,唐武宗(840—846年在位)下令沒收寺院及僧侶的巨額財產,令佛教的經濟實力遭受到毀滅性打擊。唐武宗的這一舉措,一方面是受反佛教人士的鼓動,同時也為了籌集迫切需要的戰爭資金。據說當時大概有4600座寺廟和超過40000座聖祠被政府佔有,成千上萬的僧尼被迫還俗。

廢佛行動在唐武宗駕崩一年之後停止,然而很多佛教機構都遭受了不可挽回的損失。在一些地區,尤其是福建和安徽等遠離首都之處,佛教寺廟仍掌握著大量的土地,然而在845年的這場滅佛行動後,佛教在經濟生活中的作用逐漸減弱。