一個朋友跟華子訴苦,他在很長的一段時間,肚子一直感覺不舒服,總是腹脹、腹痛,有時候便秘,有時候還會腹瀉。他一度認為自己肚子裡長了什麼「壞東西」,但是到醫院把自己的肚腸查了個「底朝天」也沒發現問題。最後醫生告訴他,他患的可能是「腸激易綜合征」。

一、什麼是腸易激綜合征

腸易激綜合征,聽起來名字有些奇怪,卻是中青年人群中的一種常見病。人體神經第一多的地方是大腦,第二多的地方就是消化系統。人的腸子在受到外界刺激的時候,就有可能「鬧情緒」,發生過於興奮或是「罷工」等反應,引發出各種癥狀。

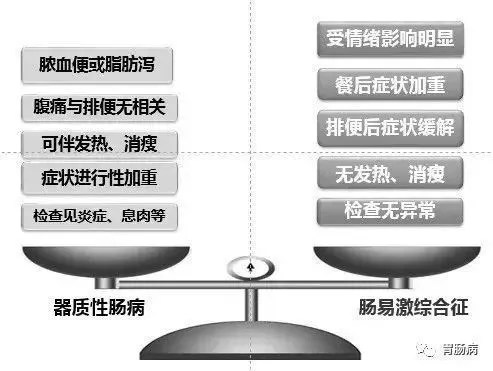

最容易「鬧情緒」的是大腸,表現為腹痛和排便習慣改變。如發生腹瀉、便秘,或是腹瀉與便秘交替進行。而腸易激綜合征的具體病因尚不完全清楚。現代醫學認為與精神因素相關性較大,也有可能與曾經發生過的腸道感染、腸道神經敏感、胃腸運動失調有關。確診起來也不容易,往往需要經過胃、腸鏡的檢查,糞致病菌培養,糞常規化驗,以及排除肝、膽、胰、甲亢、糖尿病等相關疾病,由富有經驗的專科醫生才能確診為腸易激綜合征。

二、心理治療比藥物更重要

對於腸易激綜合征的治療,沒有什麼特效藥物,所採用的就是針對癥狀的對症治療。比如對便秘者給予緩瀉劑,輔助排便;對腹瀉者給予止瀉劑;腹痛癥狀嚴重者,給予解痙葯,緩解疼痛。但這些都是「治標不治本」,雖然可以暫時控制癥狀,但病情容易複發,還可能會加重。

有研究發現,在對腸易激綜合征的患者治療中,醫生的態度對治癒率作用更大。如果醫生可以細緻、耐心的向患者充分解釋本病的有關情況,再輔以藥物治療。85%的患者癥狀會緩解,而且在5年內有68%的患者沒有複發。所以說,腸易激綜合征並不是純粹的消化系統疾病,更像是一種「心病」。

三、消除腸易激綜合征的自療方法

除了聽從醫生的指導使用對症藥物外,對腸易激綜合征的治療主要依靠患者的自我管理。通過對自己生活方式的改善,就可以極大的緩解或是消除相應的癥狀。

1、不要焦慮:緊張、焦慮、抑鬱等不良情緒會影響胃腸功能,誘發腸易激綜合征。而且很多患病的人還會胡亂猜想,認為自己可能是得了腸癌之類的「絕症」。結果精神負擔愈發嚴重,病情也越來越重。所以有此病的患者,需要祛除不良情緒,相信醫生,積極配合治療,在心理上先「治癒」自己。

2、健康生活:既然此病是腸道易激,那麼在生活中就要保持健康生活,避免「激惹」腸道的不良習慣。比如說每天要保證規律的三餐,不要暴飲暴食,不要飢一頓、飽一頓。平時也要注意不要讓腹部受涼,作息要有規律。

3、定時排便:腸易激綜合征患者建議養成定時排便的習慣,對改善排便異常很有幫助。在排便時避免看書和玩手機,要專心致志的排便。便秘嚴重者,平時可以做仰臥起坐,鍛煉腹肌的力量,協助排便。排便一天2次,或是兩天1次;大便成型或是不成形,只要沒有其他不適,都屬正常。不必過於糾結於大便的情況,給自己造成不必要的壓力。

4、腹部按摩:在肚臍部位熱敷、腹部按摩,也有助於腸易激癥狀的緩解。不建議在睡覺時熱敷,以避免燙傷。按摩時,用手掌在腹部以順時針方向轉動,輕柔按摩10分鐘左右,每日3次。

四、腸易激綜合征應該怎麼吃

消化系統的疾病「三分靠治,七分靠養」,如何正確的吃,對腸易激綜合征的治療非常重要。在飲食上,主要注意三個方面。

1、避免刺激食物:飲食不要過熱或過冷,也不要食用過硬及難以消化的食物。對於酒精、濃茶、咖啡、辛辣刺激性的食物,也要盡量避免食用。過酸與過甜,是兩種容易被忽略的刺激,也要避免。

2、避免產氣食物:各種豆類(大豆、蠶豆、豌豆、豇豆等),還有洋蔥、蘿蔔、蕃薯等食物會在消化道內產生大量氣體,引起腹脹、腹痛,應避免食用。平時不要飲用含氣的飲料,以及嚼口香糖,避免大量氣體進入消化道。

3、增加纖維素:對於便秘癥狀較嚴重的人,可以食用含纖維素較多的水果、綠葉蔬菜來促進排便。但纖維素增多又會增加脹氣的可能,所以宜從少量開始逐漸增加。以改善便秘,又不加重腹脹癥狀為宜。

五、治療中的注意事項

1、不要濫用抗生素:腸易激綜合征所導致的腹瀉不是細菌感染,服用抗生素無效,相反抗生素有可能造成腸內菌群失衡,從而加重癥狀或是引發新的疾病。所以腹瀉的患者,不要擅自服用抗生素。

2、合理補充益生菌:補充益生菌可以改善腸道環境,減輕癥狀。但只有專業的益生菌藥物才會產生治療效果,只能在醫生指導下使用,而不要輕信那些宣稱有益生菌的「保健飲品」的作用。

3、定期複診與檢查: 治療時需要定期複診,患腸易激綜合征的時候也可能會並發其他消化道疾病,後者癥狀可能會被掩蓋。所以在治療過程中,如果發生了癥狀突然加重,或是與原有不同的其他癥狀(如消瘦、黑便、黃疸、發熱等)時,要及時去醫院檢查。

綜上所述,當查不出原因的腹脹、腹痛和大便異常時,有可能是患了腸易激綜合征。需要詳細的醫療檢查之後,由有經驗的醫生確診。在治療的時候,要做好自我健康管理,聽從醫生的指導,不要濫用藥物,減輕心理壓力,才能有效治癒。

本文作者已簽約快版權維權服務,轉載請經授權,侵權必究