千百年來,雄踞書壇的文人書法一直或明或暗地從民間書法中吸取營養。

可以說,民間形式,正是民族形式的基礎;

民間書法,則是中國書法審美心理結構的主要支架。

由磚文看書體、筆法的變革

中國書法的歷史告訴我們:書體的演變,總是出於人民群眾在使用文字的實踐中趨於簡便的需要和美化的追求。所以,民間書法能最直接地向我們展示這一衍化過程的各個斷面。而磚文作為民間書法的重要組成部分,更具有其他方面所難以企及的地位,即磚文的興盛時期——兩漢至六朝,恰恰是書體與筆法演變最激烈的時期。而且磚文數量之大,也是其他民間書跡不可望其項背的。如果說前一時期對於簡牘的研究,已經引起了不小的狂熱,那麽時至今日,對於磚文的冷漠,就不能不引起我們的深思了。

磚文所包容的書體也十分全面,舉凡大篆、小篆、繆篆、蟲書、八分、隸書、章草、今草、行書、楷書,可以說無所不有。同時,每一種書體的規範化與草率化兩種傾向,在磚文中時有反映。

洛陽出土漢初八年的“西周磚郭”是罕見的大篆體刻畫型磚文。其結字已向小篆演進,線條則毫無范鑄金文的凝澀之感。其流暢飛動,可令人想見作者手揮利物。一氣呵成的契刻過程,在這裡,載體材料恐怕對藝術風格的形成起了決定性作用。因為相對鬆軟的泥坯磚塊,畢竟不同於堅硬的金屬。前人稱此磚書體為“草篆”,今天是否可以這樣認為:在書體演變的時代,每種書體的草率化書寫現象,都伴隨著這種書體自誕生至成熟的全過程,並且從客觀上促進了另一種書體的誕生。

秦小篆作為一種欽定的官方文字,除了其拘謹規範的圓轉體勢不利於實用之外,僅有的低層次的勻整之美,在藝術上也沒有為書法的發展帶來什麽新內容。然而,小篆在篆書向“隸變”的過渡中卻起了極大的作用。只是秦朝國祚短促,除了留下幾塊名聞遐邇的刻石之外,並沒有更多的實物例證。而磚文卻為我們展示了小篆體的遺韻。如“西漢單於和親磚”那渾厚雄強的氣勢,“西漢海內皆臣磚”那勁健瀟灑的線條,東晉“永和五年磚”那變化豐富的內蘊……凡此種種審美感受,都是在幾塊呆滯的秦刻石中體驗不到的。

至於篆書在當時民間日常的手寫體中是什麽樣子,我們可以在西漢早期墓出土的畫像空心磚上略窺一斑。工匠為標明位置而用朱筆或墨筆在磚上題字,這些題字肯定地證實了“草篆”這一過渡性書體的存在,也令人清楚地看到了隸書正孕育於草篆體之中。

篆書向隸書的演變,即“隸變”,其實是通過兩條途徑來實現的,一條是草率化的途徑,即篆書通過草篆演進成草隸,經整理成隸書,這可以從戰國至秦漢的竹木簡牘中看得一清二楚。另一條是規整化的途徑,即小篆變圓轉為方折,演成繆篆,進而變為隸書。重要的是二者間又互相滲透,互相影響,才完成了書體筆法的最大變革——隸變。

由於繆篆多出現於器物之上,而“重道輕器”的傳統意識,使前人論及隸變之時,往往忽略了這一篆隸之間的過渡性書體,以為繆篆是專用於印章之上的。殊不知,繆篆也是同樣活躍於磚文之中。如西漢“官秩磚”、西漢“夏陽扶荔宮磚”等等。在結構上,繆篆一直沒有固定下來,所以總是遊移變化著的。它可長可短,可簡可繁,在各書體中具有最廣泛的適應性,故多用於器物。繆篆的這一性格,使它能充滿活力地存在於篆隸之間的廣闊地帶。我們把變化著的繆篆在篆隸之間排列一下,不是可以從某個角度探尋到一條隸變的軌跡嗎?

西漢的書法遺跡十分匱乏,尤其是石刻,宋人曾斷言:“前漢無碑。”所以,近世出土的西漢磚文,對我們來說就顯得更珍貴了。

在書法史中,限於既有的資料,一般都將隸書的成熟斷在東漢初期。我們目前所能見到的隸書體勢比較明顯的石刻,時代最早的屬“楊量買山地記”與“五鳳二年刻石”。前者在公元前六十八年,後者在公元前五十六年,都處於西漢中晚期。二者雖隸意較濃,仍不能體現出成熟隸書的基本特徵。

所以康有為肯定地說:“西漢未有隸書。”但是,比上述書跡稍早的“元平元磚”的出現,卻證實了至少在公元前七十四年,隸書已經初步成熟。其後的西漢“涼廿八磚”和西漢“長樂未央磚”中的“樂未央”三字,都能說明隸書的出現,在當時並非孤立事件。

至於行書的蹤跡,則往往出現於刻畫或書寫型磚文之中。這雖然是由於模印型磚文的製作不適於即興式的揮寫。“延熹七年紀雨磚”(俗稱延熹土圭)寥寥十餘字,卻告訴我們,早在東漢中晚期,行書已經流行於民間。無論結字還是筆法,此磚文已經脫盡了隸書的遺意:“九”字末筆既無波磔又無勾挑,“入”字一捺已處理為行書慣用的長點,“雨”字的橫折筆也全是行書的意味了。從這裡可以看出,行書是從隸書草率書寫的過程中產生出來的新書體。上下連綿的快捷筆勢必然要克服掉波磔的隸書筆法。無怪乎劉師培驚歎:“延熹七年紀雨磚與漢隸稍異,已開六朝瘞鶴銘之先!”

出於東漢桓、靈時代的安徽亳縣曹操宗族墓中的磚文,也反映出當時行書已在民間流行的事實。如“平倉”二字,已經是相當熟練精到的行書了。據前人記載,行書正是桓、靈之時的劉德升所創。“劉德升,字君嗣,潁川人。桓、靈之時,以造行書擅名。雖以草創,亦甚研美,風流婉約,獨步當時。胡昭、鍾繇並師其法。”

曹操宗族墓中的行書磚文不僅與記載中劉德升“造行書”的時間相吻合,而且出於同一地點。正如沈茹松、潘德熙先生所指出的,劉德升(包括鍾、胡)是潁川人,曹操宗族墓出在亳縣,與潁川相鄰,同屬古豫州。這恐怕不是巧合,古豫州一代可以說是行書的發祥地吧。

劉德升所造的行書是什麽樣子,誰也沒有見到。但劉德升那個時代的幾件磚文行書,卻使我們目睹了彼時行書的真面目,這的確是極有價值的發現。事實上,行書作為一種新書體,一開始並不為士大夫文人所重視。到了漢末三國之時,行書才被上層社會所承認並加以完善,至鍾、胡形成風氣,流行於士大夫之間。

民間書法正是文人書法的先導。

模印型磚文上找不到草書的蹤影,但是在刻畫型磚文中,先民們仍然留下了不少的草書遺跡。

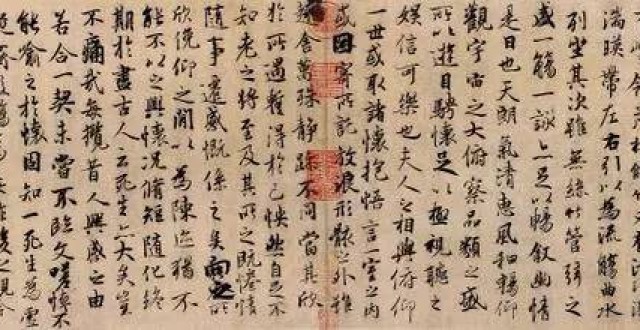

真正意義上的即狹義的草書,在磚文中並不多見。但像曹操宗族墓中的“會稽曹君”四字,已是地道的章草了。關於今草,張懷瓘在《書斷》中認為:“草書者,後漢征士張伯英之所造也。”張伯英即張芝,卒於東漢獻帝初平三年。可惜他的傳世草書並非原跡。而值得慶幸的是,我們可以從磚文中欣賞到那個時代的今草!同出於曹操宗族墓中的幾件刻畫磚文,如“為將奈何吾真愁懷”,無論是結體抑或用筆,都屬於純粹的今草了。百餘年後的“草聖”王羲之,正是積前人一個多世紀的經驗,才在技巧上將今草完善到一個空前的階段。

彌足珍貴的是,曹操宗族墓中的這件磚文,大概是目前所見書法史上最早的今草原跡了。

研究任何一個書體的形成,真正值得關注的是它的過程,而不是結果。儘管磚文中成熟的草書不多,但草書形成過程中的片斷不少。尤其是東漢刻畫磚文,包括大批的刑徒磚,恰恰為我們提供了這種機會。

從廣義上說,在通行篆書的時代,作為相對於篆書的草體書法——草篆,就在手寫過程中出現了。這一事實可以從戰國及秦的簡帛書中得到證明。草篆同時又促進了篆書向隸書的演變。隨著隸書逐漸取代篆書,隸書的草體書法——草隸,也一步步取代了草篆。而草隸經過長時期的簡省蛻化,在結構與用筆兩方面都到了相對穩定之時,章草作為一個獨立的字體才得以確立。從“東漢公羊傳磚”到西晉“鹹寧四年七月呂氏磚”,不難看出這一過程。隨著近世竹木簡牘和磚文等民間書法的大量問世,我們可以確認:在隸書與章草之間,確實存在著草隸這一關鍵的過渡性書體。東漢的趙壹已有“隸草”之說:“蓋秦之末,……故為隸草,趨急速耳。”確切地說,沒有草隸的過渡,便沒有章草。

磚文中新舊書體的並存現象

縱觀漢魏六朝時期的磚文,我們還可以發現這樣一個史實:即新的書體雖然已風行於世,但舊的書體仍然在一定範圍內繼續沿用。在反映新舊書體並存這一現象方面,同時期的其他書法遺跡,如石刻、金文、璽印、竹木簡牘和墨跡,都遠遠比不上磚文。

據史書記載,秦時有八體。到了漢代,蕭何所草擬的律法,無論“試學童”,或者取仕,仍“以六體試之”,“六體者:古文、奇字、篆書、隸書、繆篆、蟲書”。

遺憾的是,無論八體還是六體,由於各類不同載書材料在某一時期有其慣用的書體,使我們很難同時獲得一個全面的了解。而作為民間書法的磚文,因為實用所致,書法觀念上的約束較少,所以在採用書體時十分寬泛自由。

列於《千甓亭古磚圖釋》中

關於古文,生在漢代的許慎認為:自秦“初有隸書,以趣約易。古文由此絕矣。”看過《說文》中所列舉的古文,可以斷定:當時如許慎這樣的文字專家,由於時代隔絕及其他歷史原因,能見到的先秦篆書也十分有限。漢代磚文中絕少古文,已經證實了這個問題。

被《千甓亭古磚圖釋》列為“奇字”磚的一批磚,雖然與通常所說的奇字並不是一個概念,但二者間可能有一個共同點:都結構奇異,難於辨識。這類“文字”雖不能稱為一體,卻不可謂不奇。

來自裝飾變形的“蟲書”或“鳥蟲書”,其特徵或是屈曲回繞,或是以蟲鳥的造型修飾文字的點畫。過去一直認為是專用於旗幡和璽印之上的。現在我們又看到鳥蟲書出現於磚文之中,此為漢代方磚,其形式極似一巨型印章。也許是由於過分的裝飾手法,有悖於表現書法的本質之美吧,所以鳥蟲書之類,在書法發展的長河中,總不能匯入主流。不過,磚文所採用的書體之廣,卻於此可見一斑。

漢代通行隸書,但祭奠亡人之辭,乃鄭重事,宜取“廟堂體”,所以墓室中的磚文仍有沿用篆書的情況。至兩晉南北朝時期,楷書已經確立了它的實用地位,而在磚文中,篆書仍時有所見。譬如東晉王羲之時代,個別磚文仍在沿用篆隸書體,如“永和五年宜子孫磚”和“升平二年磚”。

東晉王羲之時代,個別磚文仍在沿用篆隸書體

永和五年磚

屬於刻畫型的“鹹寧四年七月呂氏磚”,草書都顯得相當成熟了,可是三年後的“太康二年陳氏磚”,仍使用“古老”的篆書。

最說明諸體並存現象的是晉“太康八年凌弼磚”。此磚三面有字,但每一面所採用的書體都不同,一側是篆書,一側用隸書,另一端的幾個字大有楷書意味。這類情況並非一例,它使我們從另一角度,看到民間書手兼能數體的本領。

如果縱向地比較一下,我們從相距二百多年的兩件磚文“永建五年八月磚”和“永和四年清公磚”可以發現:時間跨度那樣大,而二者在書體及處理手法上卻變化不大,甚至風格都十分相似。這一類例子也不少見。由此可以理解民間書手代代沿習的一種傳藝方式。這種方式,無疑是磚文能更多地保留舊書體的一個直接原因。

通過對磚文的考察,我們知道:舊的書體通行之時,新書體已經萌生,並已在非正式場合中逐漸流行起來。而新書體成熟並被確認以至通行之後,舊的書體也未被取締,仍在相當大的範圍內繼續沿用。更為複雜的是,古代文人書法家出於不同的實用目的,往往採用不同的書體書風。史載鍾繇善三體書:一為銘石書,二為章程書,三為行押書。磚文作為民間書法,更在這三體之外了。所以我們可以肯定,在多種書體並存的時代,在不同的實用目的或不同的載書材料的書法作品之間,斷不可輕易地互為佐證。

東漢 永建五年八月磚

磚文書法的藝術特色

除了前面提到的,磚文作者由於具體條件所限,十分重視空間結構這一根本原則之外,磚文具體的藝術表現手法,可大致分為以下幾種類型:

寫意

這一類磚文並不過分注重章法的完整,結體自然,線條率逸。追求書法“寫”的意趣。如“建初二年七月磚”,運筆意味十足,體勢豪健奔放,略無做作。又如“管士芝手作磚”,大小長短一任自然,線條輕鬆閑雅,統一中略有輕重提按。在模印型磚文中,此類風格自漢始至南朝,所佔比例愈來愈大。

更為典型的寫意風,應屬於漢晉的刻畫型磚文(包括刑徒磚),如久負盛名“東漢急就磚”、“東漢公羊傳磚”、“西晉鹹寧四年七月呂氏磚”等等。欣賞這類磚文書法,令人想見作者以磚當紙,信手疾書的瀟灑風姿,充分領略到大寫意手法的魅力。

東漢 建初二年七月磚

變形

此處所說的變形手法,是指合理地誇張漢字結構的長短、疏密、奇正及點畫的外部形態,以表現富於個性的情感形式和審美趣味。西漢時這類磚文較少,自東漢始至六朝,變形的手法有了極大的發展。如東漢“永嘉元年八月磚”,極大地誇張了幾個字的橫畫,產生了奇縱舒展的感覺。“錢群”二字屬另一類變形,於結構上似漫不經心,短則任其短,長則任其長,令人感到一種不衫不履的自然稚拙之美。又如吳“永安三年磚”將隸書形體誇張到如此豎長,卻不感到唐突,而只是覺得非常舒展挺拔,其手段不可謂不高!晉“元康五年磚”則反將點畫變長為短,筆筆收斂。其舒朗的布白,更增加了含蓄雋永的情韻。

變形是視覺藝術普遍應用的創作手段。任何一件書法藝術品的成立都離不開程度不同的變形。嚴格地說,如果排斥變形,那麽世界上只有第一件、也是唯一的一件書法作品了。

裝飾

裝飾磚文的特徵,在於人為地美化漢字的線條及其空間構成,強調規律與秩序,其視覺效果類似圖案紋飾。西漢“萬年磚”是一件較早採用裝飾手法的磚文作品。空間處理對稱均衡、統一協調。二百多年後的東漢“建寧三年磚”將裝飾手法發展到一個新水準,其文字與邊欄整體結合的手法,使空間處理獨具匠心。是裝飾性磚文中的成功之作。

磚文中常見的“萬歲”二字的不斷裝點修飾的過程

裝飾手法發展到極端,甚至不惜破壞漢字的基本構造,乍看如圖案畫。如東漢“永初四年磚”和吳“五鳳元年八月磚”的端面“萬歲”二字,花紋耶?文字耶?已令人不可猝識。《千甓亭古磚圖釋》中輯錄了不少“奇字磚”“古篆花紋”等,留待後人去破譯。我們把磚文中常見的“萬歲”二字,按照古人不斷裝點修飾的過程排列起來,便可以發現“奇字磚”產生的由來了。

於磚文特有的裝飾風格之外,其他如“鳥蟲體”“芝英體”等裝飾書體,在磚文中也時有出現。

裝飾手法所產生的強烈美感,更接近圖案畫的效果,往往與書法的主旨背道而馳。

規範

此類磚文採用嚴謹的、規範化的各種書體,點畫動合矩度,注重技法程式。“建安十年大富磚”在寫出規範化隸書的同時,又不失書法固有的藝術表現力,堪稱此類磚文中的佳作。晉“建興三年孫氏磚”以更瘦勁而又富於點畫變化的線條,於嚴整規矩之中,透出一番遒麗典雅的風神,十分難得。“晉譙國磚”也有同工之妙。而“吉安宜富貴磚”雖篆書結字板刻,但線條尚有韻味。至於“東漢張公家後磚”,較之任何一件東漢隸書名碑,亦毫無遜色了。

採用規範手法的磚文,一部分過猶不及,陷入形式主義泥坑,已無藝術性可言了。如官製的西漢“未央磚”,呆板而乏味的線條,過分標準的小篆書體,終於失去藝術感染力。這類磚文多出於皇家宮苑,如果說是表現,不如說是迎合了貴族的審美需要,因此不應歸入民間書法的範圍。

以上類別,只是大略區分一下磚文在藝術表現手法上的幾種主要傾向。事實上,不少磚文作品在藝術上融合運用了多種表現手法,表現了極為豐富的審美內涵。

結語

民間書法的魅力,正有待於我們去重新發掘和領略。

很久以來,被梁啟超稱為“平民書家”的先民們,創造了無比豐富的藝術珍品。古代磚文書法正是平民書家的創造。它為當前的書法篆刻創作指出了一條足資借鑒之路,為當前的書法史論研究提供了不可多得的史料。

但是,由於對傳統的狹隘理解,使當今守傳統與反傳統的交戰常常相持不下。民間書法長期以來被視為不符合“正統”模式的粗劣之作,往往被排斥於書法的“傳統”之外,認為民間書法登不得大雅之堂。更有甚者,將民間書法中造型的稚拙視為技能低下的表現,實在是莫大的誤解。從今天的角度透析,磚文乃至整個民間書法都具有很高的美學價值。

藝術與創造是不可或分的。出於民間書手的磚文書法,正顯示了不拘一格的創造才能。這種在磚文書法中有意無意流露出的藝術才華,源於古代勞動人民在生產實踐中對於自然美的獨特發現,源於中華民族特殊的審美心理的長期積澱。千百年來,雄踞書壇的文人書法一直或明或暗地從民間書法中吸取營養。可以說,民間形式,正是民族形式的基礎;民間書法,則是中國書法審美心理結構的主要支架。

稚拙天真,是古代磚文藝術的一大特色。此種審美境界,是許多文人書法家求之難得的。由於民間書手更多地接近自然,更多地參與勞動實踐,使他們在從事藝術的活動中,更多的是憑直覺、憑淳樸的情感去追求和表現自己的審美理想。他們厭棄矯揉造作之風,其藝術語言是如此真摯和坦率。那剛健清新的活力,那充滿形式美感的誇張造型,那生動中不乏幾分幽默的情境,打開了古人與現代人在心理上溝通的渠道。也許是對於現代物質文明的逆反心理吧,許多不同門類的藝術家一齊把眼光投向民間藝術。在那裡,他們驚奇地發現了一個充滿無限生機的世界:沒有拘謹與萎靡,沒有矜持與虛偽,更沒有人為模式約束,甚至看不到多少技巧。而完美的技巧,又使多少人在獲得這種完美之前便被磨掉了創造的天賦。古代磚文作者告訴我們:雕琢複樸才稱得上是最高的技巧。難怪清末楊昭儁談到磚文書法之美時感歎道:“……後世書家對之有愧色矣!”

因此,科學地發掘和整理古代民間書法,是擺在我們面前的繁迫任務。王獻唐先生指出:“挽近古代器物出土愈多,訂文說字塗術益廣,曰契文、曰金文、曰石文,靡然響風,各為專學,惟陶文不能遠維。書契製作之初,不出一時,不局一地,分系別支,形義各殊。陶文固亦書體中之自成系統者也。”磚文是陶文的重要組成部分,無疑也是“自成系統”的。豐富的磚文書法產生,該引起我們的足夠重視了。當然,並非古代任何人的亂寫亂刻都是民間書法,也不是所有的古代民間書法都是上乘之作,如同古代文人書法一樣,古代民間書法中也有粗俗低劣之作。但是,歸根結底,可以毫不誇飾地說:民間書法,是中國傳統書法賴以發展的源頭活水,從古代民間書法遺產中,可以獲得更純真的藝術原創力,可以重新發現更強有力的藝術語言。

古代磚文書法的藝術魅力,正在於此。

來源:水墨味雜誌社