帕米拉向我敘述了發現癌症以後的很多細節,同時也傾訴了她在治療過程中的很多個人感想,這讓我再一次直接領略了她的為人直率、樸實,以及膽大敢為,我行我素的風格。

最讓我感到欽佩的是,她能夠如此從容地面對,並且自主地處理和解決這些人命關天的人生危機。

這時,她又笑著問我:「你是不是以為我的故事已經講完了?」

我有些不解她問話的用意:「你已經講了這麼多,而且一切問題都已經迎刃而解,我真為你高興。難道你還有故事嗎?」

於是,她又平靜地向我敘述了之後的故事:

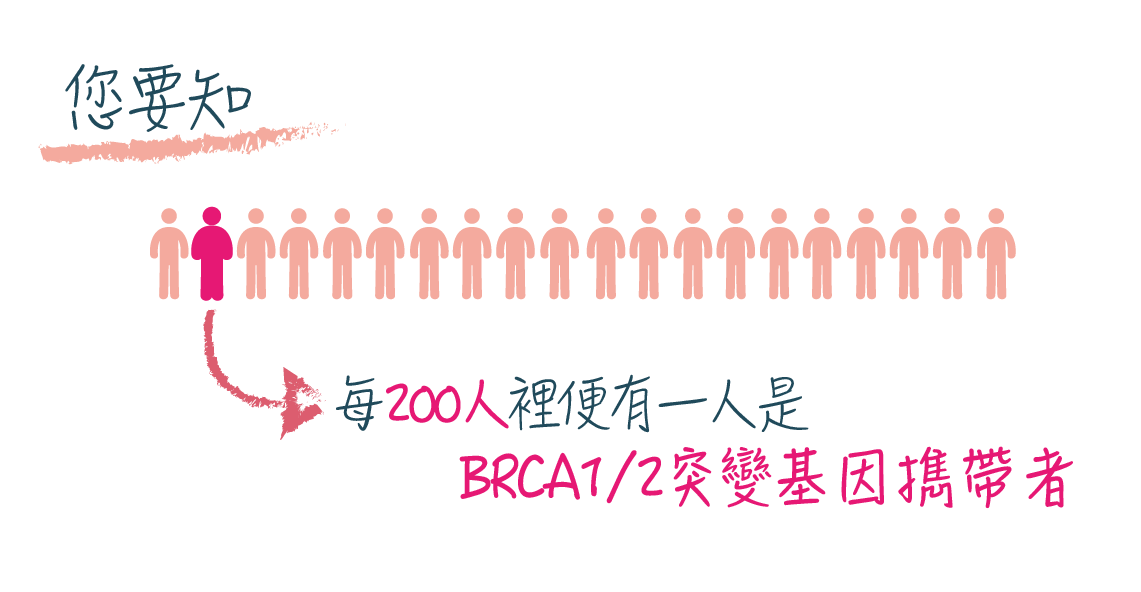

你也知道,這些年,我一直在研究引起乳腺癌的遺傳因子brca以及治療方法,甚至可以算這方面的專家。

在我成功地進行了乳房切除以及乳房再建手術以後,我一直思考著一個問題,難道在自己身上診斷的乳腺導管原位癌只是一種偶然的病變,只是命運開的一個大玩笑嗎?

最新研究資料表明,很多乳房癌病例是由於父母親的遺傳而發生的,其中大多數是通過brca1、brca2這兩個遺傳因子遺傳的。可是我本人並沒有直屬親人家庭史,媽媽的家族裡沒有任何親戚跟乳房癌有關係;爸爸是個獨生子,奶奶一直住在柏林,聽說她在六十多歲以後得了乳房癌,不過她不願意談自己生病的事,所以我沒有任何有關她生病的具體信息。

難道我的疾病是奶奶通過爸爸而遺傳來的?

不知怎麼的,這個想法一直轉悠在我的腦海裡,讓我放心不下。

有一天,我實在熬不住了,就直接走到病理科,請他們將我乳房手術以後的病理切片取出。在顯微鏡下我意外地發現,這些切片中,癌細胞的周圍都圍著很多淋巴細胞,覺得有些不正常,有點像卵巢癌的切片。

為了確認,我又找了一位乳房腺癌遺傳學專家,跟她一起檢查了我的手術切片。她看了切片以後,同意我的想法,覺得確實有些不正常,確實跟卵巢癌很相似。

此時,我們倆心裡都明白,brca遺傳因子所造成的乳腺癌跟其它乳腺癌有很多不同,而我們在我的手術切片中看到的現象,跟brca遺傳因子所造成的卵巢癌確實十分相像。

當然,這一切都只是我們的猜測,我的乳腺癌到底是不是由brca遺傳因子引起的,最終必須通過遺傳基因檢測才能確診。

當時,美國的一家公司發明了檢測brca遺傳因子的方法,並且登記了專利,所以這家公司是當時全世界上唯一可以測brca遺傳因子的公司,開價很高,每一次差不多要付兩千美元,而且不屬於醫保的範圍。正因如此,醫生一般隻推薦有直屬親人家庭史的病人這做種檢測。

了解了這一切,我決定自己花兩千美元,去做brca遺傳因子的檢測。

三個星期以後,我接到了那位乳房腺癌遺傳學專家的電話。她直截了當地對我說:「帕米拉,你的乳腺癌是由於brca2遺傳因子而引起的。」

聽到這個消息,我似乎明白了,為什麼這些天自己一直放心不下。可能是靈感,更可能是一種本能。

這時我想起了以前讀過的很多文獻,brca2遺傳因子不僅僅能引發女性的乳腺癌,同時也可能引發女性的卵巢癌和胰腺癌。

這就意味著,作了乳房切除手術以後,我雖然可以基本排除了乳腺癌再發的可能性,但是,在不久的將來,我的身上很有可能出現卵巢癌變!即便發生這種病變的可能性不是很大,但是它還是讓我放心不下。

於是,我又去找了一位專治卵巢癌的外科專家,想聽聽他的意見。

他直截了當地說:「即便你帶有brca2遺傳因子,但現在還沒有發生病變,更何況馬上發生病變的幾率不是很大。我以為,除了定期接受檢查,你現在什麼都不需要去做!」

我思考了一下,又繼續問他:「我可以理解你的建議,我也知道這是醫生對病人應該提出的推薦。但是,我是一位知道內情的『醫生病人』。我們都知道,乳腺癌屬於外部的癌症,很容易被發現。可是,卵巢癌就完全不一樣,它的早期癥狀很不清楚,一般很難被發現。一旦癥狀比較明顯的時候,往往已經是晚期了。我說的對嗎?」

他看了我一眼,稍微考慮了一下,然後點頭贊同。

我又說:「也就是說,我們誰都無法估計,我身上的卵巢癌細胞是否會出現?什麼時候出現?我唯一能做的就是等待,對嗎?」

他又點了點頭,表示無可奈何。

我心裡很清楚,醫學不是一門精確的科學,通常我們對一種疾病,特別是癌症治療預後的估計以及對各種治療方法和成活率的評估,往往只是一種應用流行病學方法對此的統計,把很多問題都簡化成統計學上的一個概率數字。

可是,自己成為病人以後,我明白了,病人想知道的並不是統計學的概率,他們最想知道的答案是:這種病嚴重不嚴重?這種治療對我有什麼副作用?這種療法是否能幫我解除疾病?

我稍微思考了一下:「我以為,我不願意提心弔膽地活著,不願意時時都要擔心卵巢癌可能出現,這完全不符合我的人生哲學!所以,我想問一個問題:假如我的卵巢明年可能會發生癌變,但是目前還沒有病變,那麼,你覺得最好的處理方法應該是什麼?」

他又看了我一眼,似乎很奇怪我居然會提出這種問題,思考了一下,然後直截了當地說:「假如我們能夠確認,你身上的卵巢明年可能發生癌變,那麼現在最佳方案是,在病變前做卵巢切除手術!只有這樣,你才能完全排除卵巢癌變、以致轉移的可能性!」

我似乎已經得到第一個答案,然後又問:「那麼,這種『預防性』提前做卵巢切除手術有什麼壞處呢?」

他馬上回答:「卵巢首先對生育能力很重要,除此以外,切除卵巢就等於直接進入更年期!」

我得到了第二個答案,然後一半對他說,一半自言自語:「我今年四十多歲了,而且已經有了三個兒女,所以生育能力對我來說已經沒有實際意義了。如果我現在馬上做卵巢切除手術,等於讓自己提前五、六年進入更年期!」

沒等他回答,我又繼續自言自語:「也就是說,我現在必須權衡利弊,一方面的結果是提前進入更年期,另一方面的結果是可能出現卵巢癌變。孰輕孰重?!」

他帶著微笑看著我:「你確實是一個很理智的『醫生病人』。在你面前,我無需多說,你已經掌握了決策的要點,而且從你的言語中我可以肯定,你已經有了自己的決斷!」

我對他微微地一笑,然後斬釘截鐵地說:「我已經做出決定,馬上進行卵巢切除手術!」

幾天以後,他給我做了微創卵巢切除手術,一切順利!

自從我第一次得到診斷以後,除了手術以後的幾天,我一直堅持繼續工作。我覺得,這些工作給我力量和希望。更讓我感到欣慰的是,現在給病人看病,我已經不是一位「隻懂理論的醫生」,甚至可以毫無忌憚地向她們訴說我自己得病以後的感受。

最讓我感動的是,有一次,當我向病人敘述自己的經歷時,有一位患了晚期乳房癌的病人這麼對我說:「我的疾病可能比你的更糟糕,但這並不意味著你的心裡不會產生任何糾結。 在我的診斷、治療期間,你一直都是我最能依賴的靠山。現在你也得病了,如果你需要和允許的話,我很樂意幫助你。 請隨時聯繫!」

聽了帕米拉的敘述,我更佩服她的這種從容自主、快刀斬亂麻的處世風格,也很羨慕她良好的醫患關係。

原本我以為,她的這段故事應該結束了。可是,幾年以後,她又告訴我另一段讓我十分感動的故事:

你認識我爸爸,他一直很健康,每天在山裡跑,幾乎從來不生病。

前一段時間,我爸爸感到身體不舒服,在胃部附近出現一種微微的疼痛。他的家庭醫生很細心地為他做了診斷,也送到不同的專科醫院做了各種檢查,最後確診為胰腺癌,而且惡性腫瘤已經很大了。

聽到這個消息以後,我馬上飛回了瑞士,希望能幫爸爸找到最佳的治療方案。

我心裡很明白,胰臟是隱藏在胃、小腸、肝臟、膽囊、脾臟等器官後面一個約六英寸長的狹長器官,全器官裝滿了各種不同的消化液和激素,比如胰島素,簡直是一個化學工廠。當腫瘤在胰臟裡形成時,早期不會產生明顯癥狀,所以很少能在發病早期被診斷並治療。只有當腫瘤細胞轉移到其它器官後才開始顯現,可是到那時治療已經太晚了。

另外,即便是有幸在早期被發現,想要徹底治癒也是非常困難的,通常的化療和放療手段對胰腺癌沒有很好的效果,唯一有效的方法是外科手術。可是,胰腺癌超過百分之八十的案例在被診斷時都已經失去了最佳的手術治療機會。

正因如此,胰腺癌屬於醫學中最讓醫生棘手的惡性腫瘤。

於是,我陪著爸爸去了聖加侖州立醫院,找了那裡的腹腔外科主任,他是瑞士著名的胰腺癌手術專家。

看了爸爸的所有材料以後,那位主任醫生向我們解釋:「目前,唯一可能治癒胰腺癌的治療手段是一種較為複雜的、被稱為『胰臟十二指腸切除術』的手術。它的原理是切除掉一部分胰腺以及胰腺周圍的器官。這種手術的損傷面很廣,很多病人不能忍受,手術後也很難恢復,所以往往只有較年輕而且體質比較好的病人才有可能倖存。從這一點來說,你爸爸的年齡已經遠遠超過這種手術的最佳年齡。」

他停頓了一會兒以後,繼續說:「另外,成功地做這種手術的重要前提是,手術時腫瘤還比較小,而且僅限在胰腺內,並且不與主要血管相互纏繞,只有這樣才能控制手術的損傷面。可惜你父親的腫瘤已經遠遠超出了胰腺局限,所以我只能遺憾地告訴你們,實在無能為力,無法為你父親做這個手術。」

這位主任醫生說話的口氣很堅決,讓人無法質疑。可是我還是有些不甘心,不願意放棄一絲希望。

正在這時,我突然想起了前些時間,自己做過的brca遺傳因子檢測。

很少有人知曉的是,如果brca2遺傳因子遺傳到男性,也可能引發罕見的男性乳腺癌,並且可能引發男性的胰腺癌和攝護腺癌。

如果我分析得不錯的話,這個基因是從奶奶經過爸爸遺傳給我的。也就是說,我的爸爸也可能是brca2遺傳因子的攜帶者。如果他真的是brca2遺傳因子攜帶者的話,那麼他身上的胰腺癌也可能是由於brca2遺傳因子而引起的。

想到這裡,我的眼睛突然一亮:brca遺傳因子所引發的癌細胞和其它癌細胞的最大區別是,brca造成的癌細胞缺乏修補dna的能力。一旦化療和放療損傷了癌細胞之後,它們無法自我修補,所以必然死亡。因此,brca造成的癌細胞對化療和放療比較敏感。

如果真是這樣的話,那麼爸爸身上由brca2遺傳因子所引發的胰腺癌是否也會很敏感,也容易被化療和放療方法殺死呢?

想到這裡,我馬上問那位主任醫生:「假如我們可以通過化療將我爸爸身上的胰腺癌縮小到胰腺局限,那麼你是不是就可以考慮給他動手術了呢?」

主任醫生睜大眼睛看著我,似乎不敢相信我的話:「你應該知道,胰腺癌對化療和放療都不敏感,所以我不知道你能用什麼方法縮小你爸爸身上的胰腺癌?」

為了表示誠意,他又補充了一句:「假如你爸爸身上的腫瘤真的被縮小到胰腺局限,我願意重新考慮動手術的可能性!」

雖然這麼說,主任醫生似乎根本不相信我們有能力縮小爸爸身上的胰腺腫瘤。

我馬上安排給爸爸做brca遺傳因子檢測。結果,不出我所料,爸爸確實是brca2遺傳因子的攜帶者。

於是,我馬上聯繫一位當地的醫生,和他共同制定了爸爸的化療計劃。

當爸爸開始接受化療的時候,我必須回到舊金山,繼續工作。化療進行了兩個星期以後的一天,那位當地的醫生興高采烈地給我寫了一份電郵告訴我:化療對爸爸身上的胰腺癌細胞確實十分有效,整個腫瘤已經明顯縮小!

於是,化療進行了六個星期以後,我又飛回了瑞士,帶著爸爸以及所有檢查結果,又一次去了聖加侖州立醫院,找了那裡的腹腔外科主任。

那位主任醫生看到我們的到來,本身就十分驚訝。當他看到了爸爸的胰腺癌確實已經明顯地縮小到胰腺局限時,更是目瞪口呆。最後,他為我爸爸做了胰臟十二指腸切除手術。

爸爸原本的體質很好,所以手術以後的恢復也沒有出現大問題。手術後,飲食控制對他是一種折磨,但是他也挺過來了。

現在想來,我爸爸得了晚期胰腺癌,原本最多能活半年。現在經過我們的共同努力,爸爸至今都活得很瀟灑。

從這一點上,我感到十分自豪,也很榮幸。爸爸當年送我學醫,幾十年以後我能用自己所學,幫助爸爸度過人生的一個難關,這也算是一種感恩吧。」

帕米拉的這段「從醫生到病人又回到醫生」的人生經歷向我們說明了一些很簡單的道理。

作為一位醫生,你可能習慣了一些職業本能行為,習慣了做出命關病人生死的決定,也習慣了擁有這種權力。可是,當你自己成為病人時,這一切權力似乎都消失得無影無蹤。面對突來的惡疾,你最終只能像所有病人一樣,獨自一人面對著命運,並在人生的交叉路口作出自己的選擇;

面對難熬的病痛,你唯一應付的方式就是:忍耐,忍耐,再忍耐;

經歷治療的過程,你唯一可取的性格就是:耐心,耐心,再耐心;

渴求治療的結果,你唯一能做的事情就是:等待,等待,再等待;

面對人生的前程,你唯一正確的態度就是:樂觀,樂觀,再樂觀。

當一位醫生自己成為病人後,你才真正懂得:醫生不是長生不老的「白衣天使」,而只是一個經過專業訓練的普通人。

當一位醫生自己成為病人後,你才真正懂得:是否願意當醫生,這可能是個人的職業選擇。可是,是否成為病人家屬,甚至自己是否也成為病人,這是自然規律,個人毫無選擇餘地。

正因如此,每一位醫生都應該明白這麼一個簡單的道理:病人也許永遠當不了醫生。可是,醫生總有一天會成為病人家屬,甚至成為病人。

(全文完)

作者:張衛奇,醫學博士, 終身教授,現任德國明斯特大學分子精神病研究所主任。1980年到達前西德首都波恩大學攻讀醫學,1988年獲博士學位後,先後在瑞士伯爾尼大學、英國牛津大學、瑞典皇家卡羅林斯卡學院和德國哥廷根大學深造與工作。2008年起任德國明斯特大學醫學院終身教授。2017年起被聘任為同濟大學醫學院兼職教授。十幾年來,他的團隊與德籍諾貝爾醫學獎獲得者托馬斯·蘇德霍夫多次合作,在自閉症,焦慮症,精神分裂症和其它精神疾病的分子發病機制研究方面取得了傑出的成就。

欄目主編:許鶯

文字編輯:許鶯

題圖來源:邵競 設計 圖片來源:視覺中國

圖片編輯:邵競