按:

8月底,《孤絕花》在北京單向太空做了一場非常“燃”的沙龍,除去幾位嘉賓的精彩演說,尤其印象深刻的便是“搖滾博導”陳湧海的現場演奏裡爾克的《沉重的時刻》,“此刻有誰在世上某處哭,無緣無故在世上哭,在哭我。此刻有誰夜間在某處笑,無緣無故在夜間笑,在笑我。此刻有誰在世上某處走,無緣無故在世上走,走向我......”詩歌,詩歌,當詩唱成歌,便像烈火一樣更易燃起人們的激情。

另一次“燃”,則是隴菲先生關於“文脈”“做文章”“想象力”“通才”這些緊切這個時代弊病的演講。他的到來非常令人意外,沙龍活動最初也邀請了隴菲先生,可因為他這幾天剛好要去麗江參加會議便做罷了。沒想到他的麗江之行後來因故未能成行,就來到會場,以《孤絕花》為機緣做了非常精彩的演說。

另外,本文整理自沙龍速記的部分內容,因為篇幅有限,隻選取與《孤絕花》一書相關的討論。

朵漁(左),楊典(右)

從《孤絕花》談起:讀圖的時代是倒退的時代

朵漁×隴菲×陳均×陳湧海×楊典

當代漢語一個最大的問題,就是你看不到語言

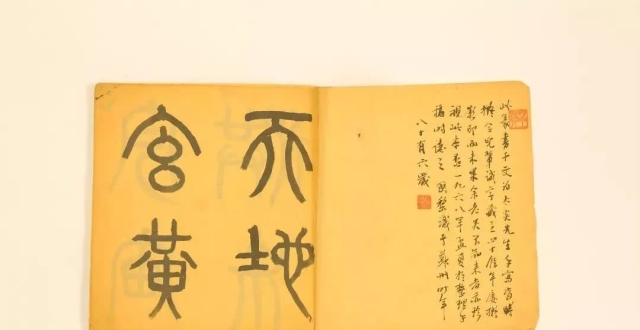

朵漁:楊典曾說,中國小說遠不僅是文學,而更多是雜學、絕學和玄學。我覺得雜、絕和玄這三個字是對中國小說最精彩的概括。楊典的新書《孤絕花》,書名上這三個字也基本上跟雜學、絕學、玄學是對應的。這本《孤絕花》是一個書評的合集,那麽“孤”有版本學的意思嗎?

楊典:這個標題是我跟當時一個叫杜宇的責編商量出來的,“孤”是指它有一些絕版書,不過這些年過去了,裡頭的絕版書有一部分又再版了。當然,也有一些到現在還沒有再版。另外有一些也不算絕,比如《神曲》《十日談》這種名著。但也有一些是很稀有的,別人不太看的書,可以使人叫作“絕”。

朵漁:這個“花”是不是香豔的意思?

楊典:啊對,裡面有一些指的那種……談不上香豔,也就是個形容,因為裡面有一篇寫《西廂記》,以及《搜神後記》,那一篇叫“桃花與鬼”,這跟那篇有關係,於是就加上了“花”,從而命名為“孤絕花”。

朵漁:這裡面的書,有些在我看來,真都是奇奇怪怪的書,但他都可以講得津津有味,而且他每一篇書評都能有自己的發現,有自己的體會,簡直是不可思議!這裡面有一本書叫《無冤錄校注》,我估計在座的各位大部分都沒有聽說過。

楊典:如果是學法醫的,在中國可能知道。

朵漁:你怎麽會看法醫類的書呢?

楊典:因為我原來不是做過幾年電視劇編劇嘛,寫警匪片的,就得翻一些犯罪學、法醫學的書。這本《無冤錄校注》裡面都是些案例,講一個人各種各樣的死法,它的原因是什麽?從法醫學上講的,人燒死是什麽樣的,被捅死後他會有什麽樣的狀態?或者說他在床上因為做房事死他是什麽樣的……它對這些有詳細的描述,然後就讓判案者不要錯判。它是元代一個法醫寫的,但文字非常好。雖說是一個法醫學的書,但其文字功底我覺得不亞於任何散文的東西。

為什麽?因為中國古代讀書人的分類學不是那麽大,甚至說中國的分類學不發達。雖然有類書,但類書看起來是分類,統稱還是文學。中國寫歷史,寫經史子集任何東西,他的文字修養是一樣的。他無論是搞法醫的,是賣菜的,是账房先生,或者是一個當官的,他要寫任何東西,無論是奏折,是家庭日記,還是寫詩,給朋友寫信,他的文學修養是一樣的。所以你看這個書也不會覺得枯燥,它作為文言文的美感還是一樣的。

古代讀書人不會分類分科去讀,不像現在我們大學要分科分系。一個讀書人,要考科舉就得全讀,基本上就是“六經”、“四書五經”或者“十三經”這一整套中國文言系統。然後,他當官以後,可能社會的各個層面都要接觸,這是他的基本修養。我們現在看起來好像一個種類很深,隔行如隔山,但對他們來說都是一回事,都是文。

朵漁:這裡邊也有一些比較常見的書,比如《瓦爾登湖》,這種書也能讀出新意來,我覺得也挺不容易的。

楊典:這個是小時候的好印象,因為《瓦爾登湖》其實最重要的還是他的意志。當年這篇文章裡面我沒有提徐遲先生,他後來自殺了。相比徐遲的譯文,後來的那幾個《瓦爾登湖》的譯本簡直沒法比。

朵漁:所以這本書的另外一個價值,就是它很強調版本。

楊典:對,有些熱愛讀書的人不關心什麽版本不版本,你可以不關心印刷的版本或者出版社的版本等等,但還是一定要關心一下譯者。尤其是外國的書,如果譯者不行,簡直沒法看。中國所有現在翻譯的書,其實基本上用的是一種語言。而我們看民國時期的中國漢語作者,包括譯者,你會看到他們的差異很大。胡蘭成的、魯迅的、張愛玲的,或者說林語堂的、周作人的,都是白話漢語,但是他們的風格差異非常大,用詞用字講究的方式都完全不同。但是你看現在,不管著名的作家,或者說著名不著名的這些譯者,他們在寫東西、在翻譯作品的時候,儘管故事內容肯定都個個不同,但是你見他們平時怎麽說話就怎麽寫,是一樣的,基本上用的是一種語言。

這是當代漢語一個最大的問題,就是你看不到語言,你能看到故事、內容、結構、風格、脾氣,甚至能看出這個人的個性,但就是看不到漢語的語言,因為漢語全是一樣的。80年代以後,所有的漢語基本上統一成一個東西,即我們平常說話的這種語言。

古代的漢語不是這樣。古代為什麽有文言文和白話文?古代也有白話。古人認為書面的東西要流傳,所以必須是另外一套系統。而說話,因為我們的方言和口語可能三十年就會有一個很大的變化,所以它可以不流傳,不記載,如果要記載則是屬於專門的方言研究,或者對某個時代的語言的研究。但是文言完全是另外一個系統,所以現在你從清朝的時候看先秦的文學,看漢唐的經學,都還是一樣,完全看得懂,為什麽?因為他從小受的教育就是一個東西,所以他們認為語言就是兩個系統的。但是很可惜這個傳承我們沒有人繼承下來。民國時期的白話文作家,他們受的傳統教育比我們要深得多,而且他們從小就很講究這個,我猜是這樣。

你看魯迅也好,胡蘭成也好,他們的用詞用句非常講究。他不會把春天就簡簡單單寫成春天,他一定想是用“春”這一個字,還是用“春日”,“春色”,或是用“春意”,一定要想一個更準確、更精彩的詞。但我們現在可能就直接用“春天”了,你不會想這個問題,因為你覺得好像我把事情說清楚就可以,但是實際上語言已經被遮蔽了,留下的只是事件,或者說你要表述的思想內容,語言則沒有了。

對於文學,我覺得語言是最高的,故事只是門檻,一個好的東西可以沒有故事,甚至說故事可以非常次要。比如《西廂記》那點事兒,大家誰不耳熟能詳,小孩都知道這個故事。《紅樓夢》那點事兒能叫事兒嗎?為什麽你還是覺得它是好的文學,就是因為它的語言好。你每次讀起來,會咀嚼它文字本身的美感,而那個故事你已經不關心了。

陳均(左),陳湧海(右)

80年代文學青年的知識譜系

陳均:其實他的這本書根本就不叫書評。第一個原因是,我們現在看的書評沒有這樣寫的,我們的書評一般針對的都是最近出版的新書,去介紹並鑒賞它,但他評的大多都是一些舊書、絕版書。第二個原因就是文體,也不是一個書評的文體,更多是一篇篇的文章,而不是一篇評論,他的見解、愛好、興趣都在裡面。

陳湧海:楊典的這本《孤絕花》最早那一版我看過,是孔夫子網上買下來的。我當時讀一篇就想去買一本書,再讀一篇又想去買本書。他把那本書最精華的東西拎出來,用自己的語言解釋,特別能引起讀者的共鳴,你讀完之後想“哎呀,這本書我也得找來看”。但由於大多都絕版了買不著,你只好又千方百計到處去買,就有這種強烈的感受。但是你真正買了以後,可能又發現就那麽幾句精華的給他拎了出來,其他部分不一定都有這麽精彩。

真是的,怎麽會有這樣的一個人!它不是一個真正地按書評方式來寫的書,而完全是楊典的“氣”,他把一本書最精華的東西,或者說跟我最共鳴的地方提出來,把它放大,然後外面的人,如果你是跟我有共鳴,那你也能感受到我所感受到的東西。就因為這個,我買了好幾本這樣的書,最終那些書都沒讀完,他的書倒是讀完了。

陳均:讀這些書其實讀到的都是楊典。為什麽會產生共鳴?因為楊典,作為詩人,作為古琴家,作為畫家,我們在同一個時代,在閱讀和教育方面是有交叉的。他的傾向、愛好,他對現實、對時代的看法和我們是有很多共通的地方。

朵漁:這本書還談到一本書叫《間書》,這是一本什麽書?

楊典:《間書》是清代朱逢甲的間諜抄。“間諜”這個詞是在先秦時期《左傳》裡就有了,他把從先秦開始當間諜的這個事件摘錄出來合成一本書,也就是中國古典間諜說的一個集成。《間書》其實不是很厚,也就一二百頁。它當時是一個叫朱啟鈐的學者發掘的,這個人很出名,特別是在建築學和古琴領域。民國時期,梁思成也跟他很熟悉,是當時的一個怪傑。他把這本書從日本舊書店中挖掘出來,因為這個書大陸已經沒有了,流傳到日本,是從日本帶回來再出版的。他是為了給曾國藩獻策,怎麽剿殺苗民,剿殺聯軍。按現在的話說,就是當時的漢臣用來幫助清廷剿殺造反的。獻計獻策,最好是用《間書》,用間諜術來戰勝對方,不要動不動就大動乾戈。

朵漁:這本書我真是聞所未聞。我感興趣的還有一點,就是你把《孤絕花》的目錄列出來,就能發現他的一個閱讀史。

陳均:對,我的第一印象就是他呈現了80年代成長起來的作家,或者說文學青年的知識譜系。

隴菲

讀圖的時代是倒退的時代

隴菲:楊典是個怪才。以我的年齡來看,在他這個年齡裡頭是我唯一見到可以與之交流的。為什麽呢?我今年73歲了,和當代有很大的差距,比如說是代溝,其實我不太讚成“代溝”這個詞,沒有什麽代溝,靈魂和靈魂可以直接交流,只要有相同的共鳴點,相同的振動數。

楊典讀書非常廣,我看到《孤絕花》以後,發現他收藏的書,我大部分都有,但是也有一些我聞所未聞,見所未見,而這些書在他那個年齡,或者比他更小一點年齡基本上我是沒讀的。也就是說,中華這個大文脈在當今確實有所中斷,雖然我不讚成“文脈中斷”這個斷語,因為文脈是不可能中斷的。文脈是什麽東西?是人類幾千萬年以來把自己內化的東西已經外化為世界三了,就是在自然的世界和人的世界之外的另外一個世界。這個世界三呢,是獨立客觀的存在,只要是世界三還在,只要還有人了解這個世界三,這個文脈就算接續上了,不會斷絕。但是在客觀上來講,世界二和世界三的交流是可能會中斷的。

所以楊典讀的書大部分不多,比如說今天談論的一個詞“小說”,什麽是小說呢?從今天談的情況來看,大部分是以當代小說的理解來解釋楊典的小說,其實楊典的小說更接近莊子說,他還不完全是預演,就是瑣碎之語。瑣瑣碎碎的隻言片語,這就是小,不是大說,一句話是小說,兩句話也是小說,一個故事是小說,一個典故什麽的都是小說。那麽,這個小說呢,和我們當今所說那個描繪社會人生的長篇大論的小說完全不是一個概念。所以楊典的小說和當今的小說有很大的距離。

另外就是文學和文章。我們現在談的文學,實際上有狹義和廣義之分。狹義就是隻描繪社會人生感觸的,像托爾斯泰的啊,或者我們大家比較了解的《紅樓夢》《白鹿原》這種小說。這種是文學,但實際上中國人古代不大說文學,文學是一個日本外來語的引入,然後用來解釋我們現在的文學藝術,中國古代人愛說文章,什麽是文章呢?只要是有一定的文辭,優美華章的,不管是科學、物理還是化學,還是數學、幾何,都是文章。比如說偉大的科學家、數學家赫爾曼·外爾有本著名的天鵝之歌,是他臨終的一個告別演說,叫《對稱》,《對稱》是非常優美的文章,薄薄的一個小冊子,我讀了不知道多少遍,比讀任何一本其他的詩歌小說還有興趣,這就是文章。很多好的東西都是文章,不管是政策、法律,典章、制度,還有我們經常說的文案,只要是好的都是文章。

還有剛才這個楊典說的,他看不到語言,為什麽看不到語言?因為我們沒有文體。一個好的作家是有自己的文體的,他的發言、他的寫作跟別人是完全不同的。這裡頭是什麽東西?人各有體,有自己的體,這就是文體。凡是好的作家都是文體家,凡是壞的作家,都是說書人。我說這說書人已經給他很高的待遇了,你比起那些真正的說書人都差遠了。壞的作家就是講一段故事,文字沒什麽可讀的。有沒有文體,這對於當代不管是科學、宗教、藝術都是很重要的問題。好的傳道士一定是個好的文體家,他在傳道的時候,一定是所有的人都聚精會神地被他立刻征服,甚至就像陳永海看了楊典的書一樣,看一本馬上想買一本。當今社會缺的就是這個東西,缺著自己的個性,缺著自己的文體,缺著自己的品性,缺著自己獨特的見解。其實這些東西最重要。

最後可能要說一點,就是關於楊典的想象力。當今的時代是讀圖的時代,讀圖的時代是一個方便的時代,但是讀圖的時代是一個智力上倒退的時代。比如說我小時候看《紅樓夢》,我心裡頭有一個賈寶玉的形象、一個林黛玉的形象,也有一個薛寶釵的形象。可是現在的小孩,我估計他心目中要麽是某某版電視劇的賈寶玉的形象,要麽是某某版電視劇的林黛玉的形象,他自己心裡沒有形象,為什麽?因為那時候我們沒有麽多圖。看一本書以後,就在自己心裡頭想象此人何許呀,長什麽樣啊,他怎麽說話怎麽動作。可是現在所有這些都已經被電視電影規範了,你永遠沒有自己的想象,所以讀圖的時代是倒退的時代,是智力上倒退。所以我不大讚成把這個讀圖的時代說得那麽好。

我覺得應該更多的去看一些文字的東西,因為文字的東西留了很多太空,留了很多想象的太空。我最驚異楊典的就是他的想象力,太豐富了。我是一個很死板的人,從小到大比較喜歡中國人所說的易理之學,就是道理之學。總是把一個事情很快歸到一個道理上,很快地歸納,我很不善於說故事,也很不善於這個世態人情,所以看到楊典的時候大為驚異。那麽,現在有沒有這樣的作家?據我所知,在他這個年齡段裡頭,可能是唯一的。包括《三體》我也讀了,但這個更多的是西方科學幻想的內容,當然有很多新奇的想象。

最後就說“通才”的問題,當代最缺的是通才。楊典的涉獵非常廣。記得魯迅在《中國小說史略》裡頭談吳承恩的時候說到的一句話,“敏慧淹雅,其所取材,頗極廣泛”,敏:敏感;慧:智慧;淹,淵博;雅,文雅。這四個字,楊典,我不好說他完全當得起,但他都沾一點邊,有敏有慧有淵博有文雅。但是取材廣泛這一點他是做到了。題材非常廣泛,他的書涉及面很廣。那麽通才有什麽好處?通才,就可以不局限。而這個專才呢,往往就是固執。用一個科學史家的話來說,老在一個釘子眼釘釘子,釘了一輩子還是那個釘子。好比在一個地方打鐵,除非把地球打穿,打到那邊去。那通才呢,有時候腦子比較寬泛,想象比較靈活,有時候能在別人沒有發現的地方有新的發現,一般凡是在哲學史上、科學史上、文學史上作出貢獻的都是通才。