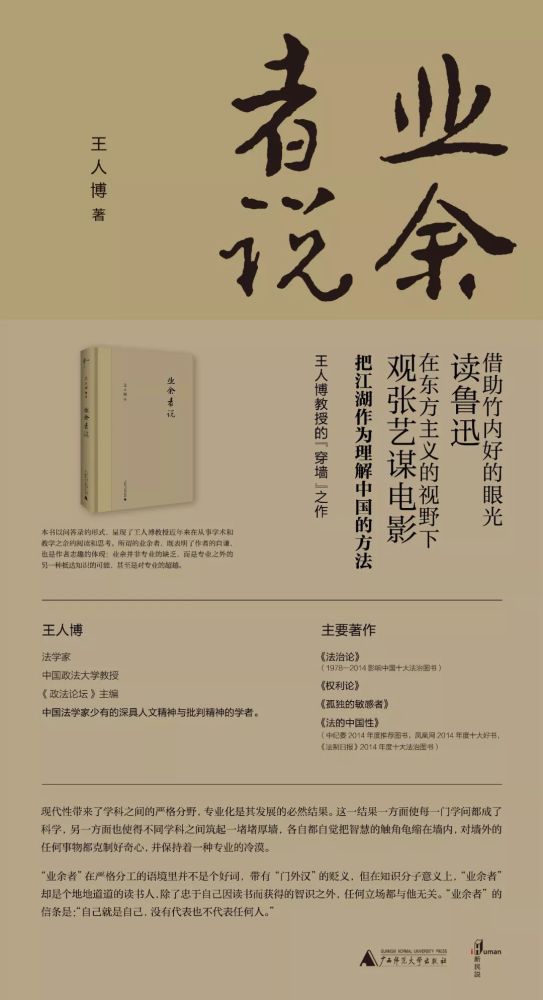

新民說新書《業餘者說》,以問答錄的形式,呈現了王人博教授近年來在從事學術和教學之餘的閱讀和思考。所謂的業餘者,既表明了作者的自謙,也是作者志趣的體現:業餘並非專業的缺乏,而是專業之外的另一種抵達知識的可能,甚至是對專業的超越。

要維持知識分子相對獨立,就態度而言,業餘者比專業人士更好。

——愛德華·薩義德

我們從電影說到音樂, 又說到“故事”, 其背後, 似乎都是在聊不同類型的表達方式。有時候,表達方式的差異, 會導致表達效果的差異, 進而會產生“ 話語權”“ 解釋權”爭奪問題。接下來,我要向您求教的就不是“表達方法”的 問題,而是“表達效果”的問題。在中國和西方世界相遭遇 的近現代時期,西方憑著其強勢而有效的“表達方式”而掌握了“話語霸權”,這種“話語霸權”甚至一度導致“中國”得由西方人來界定,中國人喪失了自我表達能力……您能具 體說說這方面的情況嗎?

這是一個很大的題目。我想在另一本書《黃臉:被認知的中國》中,來集中闡釋這個問題。在此,只要記住福柯的“話語即權力”這個觀點就行。

話語本身是一種權力,它來自話語背後的力量。國家話語權最終由國家力量的強弱來界定。一個不能自保的國家最好不要到處嚷嚷世界和平,因為沒人會聽。

正如你所言,中國自我表達能力的喪失是從近代開始的, 而中國的近代則是西方權力擴張的一個結果:西方大踏步前進,中國則節節敗退。在西方向中國挺進的隊伍裡,既有到處尋找買主的資本意志,也有探險家冒險的激情,還有為了建立普遍神聖王國的傳教士的宗教獻身,當然也有手握兵刃的軍事征服。正是在這進與退的關係中,西方在中國的身上驗證了自己的理性、科學、解放、實證主義的威力,並進一步確認了自己的近代性。相反,敗北的中國則因為失敗與被征服而無法確認自己。

與前進的西方相比,中國成了非理性、愚昧、奴役、空虛、頹廢的代名詞。近代中國所丟掉的不僅是自己的領土和主權,而且也喪失了命名自己的權利。歐洲是歐洲的,亞洲也是歐洲的。我的意思是說,這裡的“亞洲”,並不是一個純粹的地理學概念,它或多或少也帶有某種意識形態的色彩。人類的居住地是西方根據自己的理性、科學丈量和測算而劃分命名的。亞洲既在歐洲之東,也在歐洲之後。

不能不承認,中國近代的主要特點就是在西方面前表現出的這種極端落後性。這可以用反動勢力的強大進行解釋,也可以用中國自身的國家性質來說明。這倒不是最重要的。重要的是,中國所有西方意義上的進步之路全被封堵死了。當上層官僚的異議都成為禁忌,中國革命只能越來越向下層民眾推移, “下層革命”就成了中國近代性的主要方式。無論我們有多少不情願、不甘心,無論我們對歷史做過多少次假設,我們無法、也無能接納西方的“進步”則成了一種最嚴酷的事實。不斷革命成了我們的近代性自身。

中國的話語權就是在這不斷革命以及最後取得勝利的過程中逐步獲得的。現時世界再一次證明:一個國家話語權的多少、分量輕重,最終是由其自身所具有的國家力量(包括物質的強大富足以及現代的文明程度)決定的。如果缺少這種力量,那麽最明智的選擇,是閉嘴。

西方人對“中國”這個概念的界定,某種程度上又通過其經濟政治的優勢而回售給中國人。這或許就是所謂的西方“文化帝國主義”的具體表現了。如果這種看法正確的話,作為中國的人文社會科學學者,我們應當如何對付這種局面呢?

正如上引薩義德在《東方學》與《文化與帝國主義》書中所論證的那樣,東方主義是西方書寫“東方”的一種基本策略、技巧和學問。中國作為東方的大國,也曾為19世紀以後的西方傳教士以及其他的西方人士以類似的方式書寫過。這種書寫又反過來對中國人表達、確認自己,產生過重要影響。處在近代語境下的中國人,好像若不按東方主義的表述方式表述, 就無法認清自己,也無法確證自己的真實身份。東方主義在中國的這種“中國化”被稱作“自我東方主義”。

在“自我東方主義”表述結構中,梁啟超的著述堪稱典範,譬如《新民說》。《新民說》是梁啟超的重要文字,在其整個思想中具有顯著位置。它承襲了東方主義的表述策略,卻又有著與東方主義不同的欲求,其目的是想借用東方主義的藥料治愈東方主義,最終完成對東方主義的“超克”(借用竹內好的術語)。

在《新民說》文本裡,始終存在著對立的兩極:一極居於文本的右邊,它是“好”榜樣的西方和日本;另一極則位於文本的左邊,它是“壞”典型的中國。通過頌揚與批判,梁啟超的“東方主義”生成的卻是一種“去”“東方主義”的訴求。應注意的是,當梁啟超在表揚西方的時候,他更多的不是為了證明中國有多壞,而是為其找出一個可以效法的目標;當他對中國的歷史與文化表達憤怒的時候,只是為了說明中國的現狀,而不是真正意義上的西方主義。

他把中國的過錯更多地歸結為中國歷史上對自己“正確”的東西的背離,而不是根上的壞死。他把孔子、孟子、荀子、王陽明、曾國藩看作這種“正確”的源泉。在他看來,中國落伍的一個原因是沒有聽從聖人的教誨,仿效聖人君子的正確做法。中國是被那些自稱孔子學生的末儒佞徒給弄壞的。

梁啟超引述中國古典,並不是為了讓讀者支持他的西方式的新民計劃,而是提醒讀者在成為新民的過程中,不能忘記對中國聖人君子的效仿。中國“純全”的古典,是處在西方的普遍主義與中國的特殊主義之間的一種中間物,並不屬於東方主義語境下他者的那部分。梁啟超“新民”文本中的孔子、曾國藩,在策略上應是作為克服中國服膺西方中心主義給中國帶來的不適感、自卑感必備的一劑解藥,它是中國思想之為“中國”的源泉。

這也是“自我東方主義”在中國的一種悖謬式的存在方式。

對今日的中國人文學術而言,我同意這樣一種看法:“目前的中國正面臨著這樣一個不借助於西方語詞便無法表達、但借助西方語詞又不能準確表達的困境,這可以說是我們當前的最根本的困境。”具體說,“自我東方主義”的表述策略依據的是“(西方)先進-(中國)落後”的二元結構,它構成了 一百多年來我們表達自己的一個基本範式。問題是,對待它的方式是像梁啟超那樣,先是正視、利用,然後再去克服它, 還是顛覆“自我東方主義”的表述結構而回歸中國的主體性表述?

後者無疑是一種適當的選擇,但問題仍然存在:在當下中國,東方主義所依據的“先進-落後”範式真的失效了嗎?它 是總體失效還是部分失效?它是在什麽層面上失效或有效?如何應對這些問題,是中國學術回歸中國的基本前提,也是中國學者的一項艱巨任務。

新書面世