獨在客舍,看金庸劇,不覺為文人筆下的武俠世界心動。看那數不盡的劍客俠女,沒完沒了的恩怨情仇,打打殺殺,盡顯英雄本色,隱藏無盡險惡;笑傲江湖,飄然塵外,到頭來,落花流水一片,幻化無盡哀怨,不過文人的困頓無奈而已。

聯想今日畫壇,“大師”林立,佔盡天時地利,各領風騷三五年,小打小鬧,既無信仰,終為名韁利鎖所羈,雖非“窮途末路”,敢問路在何方?

上世紀之末,好事者作“年終盤點”,開出諸如“百年十大書家”、“十大畫家”的“帳單”(且有不同版本)。豐子愷先生說過,人生短,藝術長。看那武林第一把交椅到底誰能搞掂?華山論劍,五嶽聯盟,終是過眼煙雲。

今以遊戲之筆,一家之言,臆說名人,非治史之論;為避排行榜之嫌,信口道來。不妨與各位看官一瞥這畫壇景象。

張仃:將焦墨進行到底

一場關於筆墨的“筆墨官司”(我實在不想用這兩個字眼,我們的生活中這兩個字出現頻率實在太多了)將張仃和吳冠中這兩位本不是“同路的人”一下扯到了一起。事實上,用張仃先生的話來說:他們早是老朋友,同一戰壕的戰友。有意思的是,以“焦墨寫生”聞名的張仃早在青年時代即遠渡重洋涉及現代藝術的追索,並有幸與畢加索會晤。未料幾十年後,老人家忽然陷入“焦墨寫生”情結。對於吳冠中先生來說,無論是他的“民族性”油畫風景而是那輕歌低唱的江南水鄉彩墨都足以表現一個風景畫家的才情,可他晚年偏又沉迷於那些與布洛克、朱德群有著扯不清道不明的“近親關係”、頗為“畸形”的抽象水墨。

張先生說他焦墨畫萌發於他50年代在琉璃廠偶得的一本黃賓虹焦墨畫冊。從此,以一管枯瘦的渴筆打天下,從太行山到天山,一路風光,打進了傳統繪畫領域。《大山之子》中說:“就是這本小小的冊頁,結下中國繪畫史上一段‘焦墨緣’。它是一座橋梁,把中國繪畫史上最重要的三位焦墨畫家牽系到一起。程邃發端,賓虹中興,張仃集成,焦墨山水畫才得以筆墨相續,墨氣不絕”。(如果偏要將此三人“牽系到一起”,那麽我以為中國的焦墨山水已經“進行到底”。)關於張先生的焦墨藝術好話已讓王魯湘這位近年殺進美術界的美學家給說盡了。從《張仃這隻黑老虎》到《大山之子》一系列文字將老人家硬是推上了“黑土文化”的神話寶座。張先生的執著,不僅執著於藝術,而且執著於每一幅畫兒,那麽實實在在,一絲不苟,我除了敬意之外還能說什麽呢?我只想用張先生自己的話來作結束語,他說,我的焦墨畫只是再現自然,雲雲。

一位多麽可愛可敬的老人。

張仃《勁秋》

吳冠中:稀釋的火熱

孱弱的身骨,執拗的個性,一臉的滄桑,滿懷的火熱——吳冠中,這位“老人中的‘年青人’”(李小山語)總是衝在時代潮流的前面。作為新時期現代繪畫先驅,吳冠中的繪畫和他一系列的言論無疑對中國繪畫藝術的現狀有著不可低估的引導和促進作用。《江蘇畫刊》曾有文說過:吳冠中的機遇已不複存在。我相信時代成功了吳冠中,使其成為一馬平川的這片畫壇的一座秀美的山峰。

可以說,當代畫壇沒有哪一位藝術家像吳冠中這樣一位年屆八旬的老人渾身充滿激情,胸中蕩漾著朝氣,對人生,對藝術如此執著。沒想到,一場“炮打司令部”的“假畫”官司,加之關於“筆墨等於零”所引發的一系列的“筆墨糾紛”弄得他幾乎不能自己,本色殆盡,讓我們扼腕歎息一位本有可能進入“更佳狀態”的藝術家,因此而陷入迷惘與無謂的困擾(除非先生真的為了做秀),失去或可能真的成為大師之良機。如果說“85”期間先生關於“形式美”,“抽象美”以及後來“等於零”的發言還可以看到一個藝術家的真誠,那麽,其為張揚自我而對林風眠、潘天壽諸前輩的非議就顯得有點目光短淺、心境浮躁。一個關於“與波洛克雷同”的話題竟讓他“老朽成怒”。憤怒的背後讓我們感到了一個軟弱的靈魂。藝術家盲然的自我膨脹與那些政治領袖的自我膨脹同樣可怕,讓眾多“吳迷”失望。我們不禁要問:老人家還有多少的“激情”可以如此的揮霍。

吳冠中《春風又綠江南岸》

賴少其:落幕前的輝煌

賴少其走了,這位與病魔頑強掙扎了多年的老人總算跨進了新世紀的大門,一位衰年變法漸入化境的藝術家在其即將接近“大師”邊緣的時候撒手而去,留下一串期望的余響。

“七十歸故裡”,對於年已古稀的賴少其來說,南方的這塊熱土並不能顯現這位還鄉遊子的特別,在“嶺南畫派”依然一統的背景下這位孱弱的老人無疑一個異數,一位不可多得的孤獨的拓荒者。這孤獨卻說明他的深沉和卓越,在精神世界裡決意地走離了喧囂的人群。

賴少其和石濤一樣不是皖人卻與皖南的山水與徽學文化有著不可解的情緣。皖南山水的靈性與黃山畫家的血脈注定要在這位老人的身上湧動。這位青年時期身經“皖南事變”的新四軍,新中國的文藝骨乾、文化官員傾其大半生的心血為黨、為人民、為社會主義作貢獻。也曾佔盡天時和地利。世事如煙,浮生如夢,垂暮之年的藝術家藝術情種再次萌發。回首文化仕途,空擲往日歲月,終於頓悟“人生短,藝術長”。而上帝又將病魔“賜”給了他,帶給他無盡的苦難也使他在半夢半醒中開始了心靈的淨化,開始了新的藝術征程。一個如此虔誠老人,一顆天真無邪的童心,苦悶、病痛、孤獨化成自由的太空。生命的律動在絢燦的色彩中升華。對傳統繪畫的把握和對西方現代藝術的領悟,使其可能成為20世紀最後一位“印象派”大家。

賴少其《碧水幽松》

關山月:藝術與政治神話典範

自從那《江山如此多嬌》高掛在領袖和外國元首合影的地方,關山月便和那輪血紅的太陽一樣的火了。從此,幸運之神降臨,一連串的名人神話在中國近世的文化舞台拉開了劇幕。陶鑄說:廣東有兩寶,關山月和紅線女。文化淪為政治的附庸至此已一絲不掛。

小平時代,關山月畫展及時在京舉辦,前言上,關先生痛說文革難史,以招致首都及嶺南美術同行的一致質疑。文革中的關山月依是長袖善舞,雖無“孽債”可討,卻也未遭劫害。天曉得,災難忽然成了裝點名門的光輝了。

關山月總是幸運的。他的《松梅頌》在粉碎四人幫後與華其敏的《翻身農奴熱愛華主席》先後印成年畫又一次家喻戶曉。20多年前,我不幸讀到了這張作品,並以為這是最了不起的藝術。陳子莊說關山月的梅花滿天紅像老太婆剪的窗花。

關山月也畫過幾張令人難忘的畫,像《綠色的長城》,也是關山月屈指可數的好畫,從此以後,他便僵死在名譽的巔峰。春風得意,無暇沉思;越女劍疏,是指“大師”名不副實典範的一例。

某年,我帶著一函公文去廣州向關先生約稿,不巧,老人住院去了。聽說只是駭怕,沒啥病。說那年閏8月,年兆不祥,又因歲正八十三正巧是當年毛主席他老人家逝世的年歲,故而惶惶不能自己,索性住在醫院,以防不測。關山月畢竟不是毛主席,死神遲遲未來,虛驚一場。

關山月《紅梅圖》

范曾:聰明反被聰明誤

記得范曾說過他是大文人范仲淹的某某代子孫,具體多少代還有待考證或由其本人說明。這是他的聰明處,大的。再說小的,比如,他可以隨便揀出如范曾的范和狗屁的屁這二個風馬牛不相及的字扯成對聯一幅,這樣的“奇技淫巧”直叫那些熱衷於傳統文化皮毛耳食的人迷信得五體投地。

依范先生的秉性終究一介書生,政治遊戲豈可以作作聯語那般玩玩,滿懷熱枕追隨大潮,結果弄得進退兩難。

范曾現象再次證實當代中國文化的變異。

再說范曾的畫,值錢。於是,有人說值錢的就是好的,而且大有人在。我要說范曾的人物畫不過是塗了色放大的小人書圖兒,肯定遭人白眼。看誰值錢說誰好,拿著耳朵當眼睛使,上當的是那些買家。說不定哪天成了“垃圾股”。此一時彼一時,時間較之藝術實在殘酷得很!當年京城畫行裡的搶手貨如今早被冷落在“三流”行貨堆中。我不怕你又笑話我眼紅。不過話又說回來,范先生賺的是那些官倒、資本家、暴發戶和貪官的錢,不賺白不賺。至於那座蓋在日本的藝術館不過是洋人拋了一次媚眼罷了。

范曾《重賦》

龍瑞:經典的時尚

如果說龍瑞的畫兒還能讓我們感到一股清新,因為是那源頭離黃賓虹明媚的陽光下那一座雪山不遠,一片詩意溫馨的精神家園,一片幽遠而豐茂的綠色草地。

然而黃賓虹的博大精深與渾厚華滋在龍瑞的筆下終究不過表現為一種以勢懾人的貧血和缺鈣,仗的是蘊蓄飽滿的衝動,一種原始的蠻力,大巴山的雄渾與川江激湍的呼嘯卻演繹成青山綠水的低唱;以意動人的傳統內涵已淪為三裡屯三流搖滾歌手的怎乎。筆力的浮華與“柔內含剛”無關,色彩的甜美與時尚有染。

黃賓虹是他的祖傳秘方。拉大旗作虎皮的神話依然大有市場。如說黃賓虹是那《紅樓夢》或《水滸》的原著,龍瑞的黃家翻版不過一部言情味十足的電視劇。(至於一位叫范揚的南方後起之秀堂而皇之地將黃賓虹的花鳥模仿得那麽滑而薄還自得自樂就更令人可笑了。不信請看《收藏家》2001年第3期所刊此人作品),他通俗,他言情,一個瓊瑤、金庸、小燕子、小奶油、小蜜盛行的年代選擇了他。像周蕙的《約定》竟將那麽另類的王菲唱得如此傻傻的甜假假的純。甜得純得不容易。

龍瑞在他的“大西北”巨製中正是試圖以其龍家樣的黃賓虹來緊貼“主題創作”。心有余而力不足者強服大力丸,大則大矣,終究無當,無論如何的勞頓、折騰、效果、欠長、感覺是麻木的,結果是高亢的空乏的。

當然,真畫家未必即“大畫家”。賓老雲:“大家代不幾人”。龍大哥的“殉道精神”,甘為“黃”的門下客,倒令我肅然起敬,且,當代畫壇,這樣的自知之明了了無幾。唯恐自個不大師。

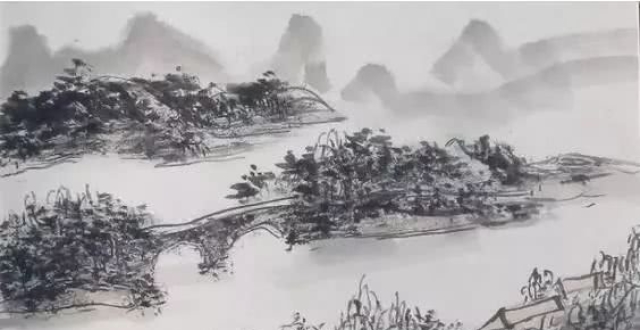

龍瑞《寂寥幽淡》

亞明:銀子無罪

“金陵八家”、“亞宋魏陳”——秦淮河畔,生生不息的集群情結,讓我們堅信亞明的盛名不僅來自他的卓越才情大約與這六朝故都的地理淵緣有關。還是那句老話:時勢造英雄。

亞公(大家都這麽叫他)是性情中人,會講故事,自己的故事也多,先來兩段,看看如何?

其一:某老闆來亞府買畫,亞公大筆一揮,成了。老闆吞吞吐吐,說:可否熱鬧些?亞公笑著撚撚手指,再拿銀子來。銀子多些,我的芝麻粒子就多撒些。錢是你命,畫是我命;你要我命,我就要你的命。坦誠如此。

其二:亞公遁隱太湖之濱近水山莊,確實清逸幾日。既久,仍是“黨政軍民進進出出,三教九流來來往往”。亞公說,他要乾件大事,將山莊內的高大牆壁一一抹上白水泥,創作壁畫。年屆七旬的老人,爬上爬下整整幹了幾年,說要改寫中國古代壁畫不過江南的歷史。我說:江南無壁畫,大約與江南黃梅天有關。不久,壁畫果然成片脫落。亞公見我等惋惜不已,淡淡一句:管那麽多,畫的快活就行了。好像那句時尚的話:重要的在於過程。我分明看見老人家臉上掠過的一絲淒涼。

亞公要不瞎折騰,肯定要成大家。不知哪位說了這樣一句話。

又:亞公臨終,用戰抖的手在紙上寫道:

中國畫沒畫出一點名堂,是最大的遺憾!亞公嘗自署覺翁。只是這一“覺”太晚了些。

亞明《安徒生家鄉》

陳傳席:衛道士的尷尬

陳傳席本應高枕那本《中國山水畫史》作他的美術史論教授,偏又嘔心瀝血地整出幾篇叫板大師的奇文,一夜間上了路邊攤小報成了新聞人物。他總是傻傻地,神經兮兮地,一派大智若愚的樣子,看上去很酷。卻又終日叫苦連天。某次會上,他又不迭地歎息:若不是那場大火,燒掉了我的多部著作手稿,從國外帶回的幾麻袋的幻燈片,六卡車的書和大量鮮為人知的資料,否則,我關於“現代名畫家批評”的系列會做得更好,許多關於瀏海粟、張大千的材料都是從未公開過,確鑿可信,唉!又長長地歎了口氣。上海的盧先生說:你藏了這麽多的“黑材料”,不燒你才怪呢!

省府的某要曾就其關於瀏海粟“漢奸問題”的研究找他談話,說,事情搞大了,上面都有話了,怎麽辦?陳聳了聳眼鏡,吞吞吐吐地說,你說怎麽辦?那位長官一看就這模樣恐怕搞不出啥名堂,便惺惺而去。聽說,此人不久便因腐敗被抓。說到此處,老陳十分激動:誰想整我誰沒好下場。總算意氣奮發了一回。

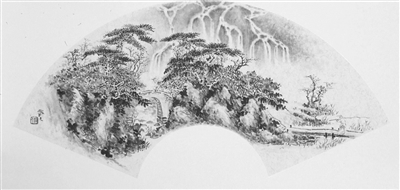

陳傳席《松翠柏青》

劉文西:執迷不悔

劉文西同志在黃山寫生,早出晚歸,披星戴月。即便雨天,也要對著窗外畫畫草木野花,筆不離手,半個月竟畫了幾大本。每天中午給先生送飯的女服務生說:劉先生真刻苦,我們都叫他“西北牛”。某日,劉先生對黃山的一位畫家說:你住在黃山,卻不畫寫生,奇怪!年輕人不能懶。好像有點語重心長。那人說:先生畫山我讀山,先生的黃山畫在紙上,我的黃山盡在心中。先生不解,搖頭歎息。

據說劉文西畫領袖人物,用幻燈將其形象打在紙上,先作素描,再以宣紙拷貝(COPY),力求逼真,以其特有的“劉文西模式”表達對革命前輩的崇仰之情;在其反覆的皴擦暈染之中,已將藝術生命的激情與中國繪畫之意趣喪失殆盡,如此弱智的手法大約是中了某些人“以寫實造型之技術革傳統寫意的命”之流毒。

或因劉先生畫多了領袖,便漸生作“老大”的欲望。於是,刻了方“黃土畫派”的“帥印”廣布於其畫。以為自己多年“深入黃土地”畫了無數“黃土地的人民”便創立了一大流派。(據說劉先生亦因此而榮獲延安市副市長的殊榮)好在起哄的不多。何為流派?我勸劉先生不妨暫時擱一下畫筆讀一讀美術史。

劉文西《山姑娘》

林墉:沒落的貴族

林墉說:我們廣東人長得不好看,又不會說國語,你們北方人不會帶我們玩。好在我們日子過得還自在。就不必在意太多啦。俏皮中帶著幾分矜意。

對於嶺南畫派早有各家高論在前,勿需贅言。至於徐悲鴻大師在嶺南畫派所得的好處大約不是人人曉知的。徐的那幾隻喜鵲、老貓的家底分明得自陳樹人是毋庸置疑的。若照此說法,徐悲鴻(起碼水墨畫這一塊)要劃到嶺南畫派了。

二高一陳的衣缽落在“四傑”(關山月、黎雄才、趙少昂、楊善深)手中,那點老底子越啃越少,差不多幾是強弩之末。

林墉作為嶺南後起之秀——儘管他的“新仕女畫”與前輩關係不大,但他十分清楚這份祖業的金字招牌的價值,還是樂呵呵地扛著。如果說林先生早年的巴基斯坦等國的寫生(速寫加流行的擦染)還透出幾分才情,那麽,“功成名就”之後便無暇考慮藝術的深度。恰適小平同志南巡,改革春風吹遍嶺南大地,得天獨厚,林墉的畫風越發粗糙甜媚也就可想而知了。藝術光憑才情不夠,文化底蘊的淺薄已成為當代大多畫家的“職業病”。

到林墉哩度,我唸嶺南畫派應該要宣布破產啦!

林墉國畫作品

於志學:取法乎下

對其“冰雪山水”於志學自有一套說法,所謂“創立黑白體系”、“增添繪畫新要素”(傳統的山、水、雲、樹後加於的冰雪)。躍躍欲進畫史。

各位看官,不妨且聽古詩一首:

千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅;

孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。

個中冷雋清逸審美追求即在網絡情境中亦能契合,堪為千古絕唱。所謂雪之意韻盡在“鳥飛絕,人蹤滅”,以無勝有,計白當黑,虛中運實,得之象外,真是審美極致。綜觀畫史,冰雪山水亦非於先生認為“補了空白”,華喦《天山積雪》,吳偉《踏雪尋梅》,王維、范寬、李成諸家不乏力作,與柳詩異曲同工,各得其妙。而於志學著意畫雪,力求逼真,以工藝性的追求效果消解藝術家本真的心靈活動,雖得一“法”,終是取法乎下。照於先生的說法,則中國千百年來的繪畫理論與美學經典可以統統燒掉。

著名美術史論專家陳傳席在其著作《中華繪畫美學史》(人民美術出版社)中對於的“新要素”一說頗為曖昧,認為於的冰雪山水之“獨創”必載入美術史。我相信陳先生不會是信口開河,取悅與於,那麽,我不禁要懷疑陳先生的“藝術史眼光”了。

於志學《海螺溝》

盧禹舜:以畫入仕

60年代出生的盧禹舜再次造出中國文化史上的童話,且根本不比當年的董玄宰小道,而那作七品官的鄭板橋一身寒酸,地地道道的偽瀟灑。

盧禹舜的簡歷中,這樣寫道:黑龍江省美協主席,哈爾濱師范大學副院長藝術院院長,黑龍江省政協常委。據說,盧若不是中共黨員,便可競選副省長了。

作官與作畫,盧君總算弄得挺到家,他以《靜觀八荒》的巨玄巨奇令堅守傳統老套的畫人吃了一驚。接著又以一支細毫不厭其煩的作類似白描反反覆複的排列, 將極其低級平常的平面構成對稱。圖案當作他盧家的秘方。再以甜美的單色染啊染啊染,不知不覺中將中國繪畫最精髓最地道的審美意趣一筆勾銷,還冠以“新文人畫”,在一大批弱智的“圖式革命家”中,盧禹舜可算一個功成名就者。在如此缺乏生機的視覺前抹一層硬通貨般“文化”豐乳劑,便仿佛立馬“文人”了,這種幾乎到了厚顏無恥地步的畫工們也隨著黨得膨脹起來。

“人才是一個地區騰飛的關鍵,而文化是動力的源泉”,余傑奮筆著長文為“鬼才”(魏明倫)遇“鬼”(遭受冷遇)大聲疾呼。盧君的父母官任人唯賢,重視文化人才,令我等文化人感到了力量,感到了一股暖流。若其真的不止將文化當做點綴,我看,依盧君的才氣,何必再作此等毫無激情的活兒,若全力以赴獻身仕途或可更會大有作為。

盧禹舜《域外寫生》

華君武:漫畫人生

八十五歲的華君武老人,鶴發紅顏,神采奕奕。他以政治漫畫一路風光數十載,官至副部級。

我曾對華老說,你是畫家中的長官,長官中的畫家。老人說,那算什麽長官。

都說龍年年歲太凶,華先生晨練不慎骨折,於是即興作了首脫口說:

老頭練太極,

還想金雞獨立;

摔斷股骨頭,

自不量力!

住了一段時間的院,幸無後遺症,繼續“金雞獨立”。

七個月後,老先生又畫了一幅“紅色的龍”,題道:“龍騰新千年,兔斷股骨頭;開刀動手術,幸遇新華佗;臥床四十天,下地學走路;不用坐輪椅,拐杖也可丟;龜兔再競賽,我決不落後。”

言辭之中,充滿自信、幽默。大凡老人長壽,幽默豁達是最好的秘訣。

人老了,天真了!返老還童了,返樸歸真了!八十歲的華老不再當年那般“滿腔義憤”、“盛氣凌人”了,愈發和靄可親了。世事滄桑,時間會讓所有一切淡漠、改變、消失!他說,自從摔了一跤之後,以前的事都不太記得了。

作為美協顯要的華君武曾經直指首都機場那幅“版納風情”中裸露的傣家少女的美麗胴體義憤填膺,一臉“主義衛道士”的凜然。引得文藝界的一片嘈雜。每每提及此事,人們依然不禁寒栗。華翁可能以為,身為長官,豈能沒有堅定立場!

還是說點輕鬆的吧。華先生挺有趣,子康造訪華寓,留下一張名片,字印得太小,老人端詳半天,沒看出究竟,擱了下來。過幾日,子康收到華先生寄來的小畫,老人一手拿著他的名片,一手拿著兩隻重疊一起的放大鏡,搜索找尋,那情景比小布什在看喀布爾地圖還費勁。

華先生極具政治敏銳,在“舉國上下聲討四害”,中央在審判王張江姚之際,一幅叫《活豬不怕開水燙》的漫畫應時而生。華君武以辛辣無情的畫筆表達了對“四人幫”的憤慨。畫上,張春橋人臉豬身,一幅死不改悔與人民為敵的嘴臉。任我行對朋友說,華先生太過份,張春橋再壞也是人嘛,怎麽能把人當作豬呢!汙辱人格!朋友提醒說,你要出政治問題!怎麽能幫“四人幫”說話。敵人還會有人格嗎?

華君武曾去南京參加南藝為瀏海粟舉辦的慶祝活動期間,南藝請他做了次“學術報告”。他在報告中說:“中國的土壤不適合印象派、表現主義和抽象派等現代藝術的生長。”他說,起碼在他有生之年,絕對不允許這樣的藝術在中國生存!

劉大師梗著脖子高聲喝道:“荒唐透頂!中國土壤適合生長什麽是他華君武說了算的嗎?中國的土壤不適合這些藝術生長,劉大師是怎麽生長出來的!”

這段文字已被劉大師的研究生簡繁寫在他的三部曲《滄海》中了。

華君武《誘降》

朱新建:新文人的比基尼

朱新建的畫讓我想起中國的祖傳品藻趣味——畫如其人;故,朱新建繪畫的趣味大抵要在其作品之外去把味了。

朱新建津津樂道的嬌小女子們是一名畫家對當下生存狀態的“新文人式”的折射——“三點”的依在是“新文人”與“痞子”截然不同的兩種審美心態。即那“70代”的衛慧、棉棉和京都四美比起老朱的“香豔”似乎也要略遜風騷。老朱不像“四美”這等小女人扭捏作態,一味煽情,他那情景直叫我們這些好色的男人們不覺想起那句“能在花下死,做鬼也風流”的舊話。但老朱終究做不出畢加索的“色情寓言”,幾道“金瓶梅插圖”式的小菜就像夫子廟的小吃一樣調調人們的口味罷也。

老朱也樂道“一隻茶壺,幾卷黃書”、“好鳥枝頭”類的假古董,用的是漫畫水墨手法(老朱舊業),道的是小知識分子的情調。朱新建的氣質也注定弄不出爵士、搖滾的酒吧浪漫,老茶樓裡小曲越唱越酸。

嗚呼!啊!昔日南明偏安小朝,秦淮河影影綽綽的遺韻,滿足著一大批“偽文人”們的精神手淫的需要。江南才子,落拓書生,與古書上的雲遊僧、各類怪教的道友們攜手江湖,浪蕩逍遙,自自在在,過把癮就死,說這叫“新生代”。

在由“新文人畫”教頭陳綬祥主編的一本畫冊上某“新文人畫家”這樣寫道:“文人畫即學者畫”,如此沒文化的話,已將老陳家的底子一咕嚕泄盡。沒文化又不好好學文化,裝作大智的樣子,褻瀆文化,看來,要作中國大畫家,首先得巨海巨臉皮厚巨自信,再加上瘋子般的活動家才能說不定就成了。

不過,比起那些裝病呻吟的同道們老朱到底還有一腔赤誠,若去掉那份故作的童心,或可能與那笑笑生過上幾招!

朱新建《美人圖》

賈又福:大師情結

賈又福現象——所以謂“現象”確實因為上世紀末的畫壇“賈家樣”已叫一大批人迷信並果真以此道而入魔境。

“賈家樣”以“以點代皴,反覆渲染”的製作將“李家山”中偶爾可見的“板結刻”張揚極致。以《溪山行旅》的“現代版”象徵“崇高主義”顯得勢單力薄。他的“假大實”與另一位具有強烈領袖欲的周韶華的“假大空”遙相呼應,周韶華對傳統與西方現代藝術的無知導致他的膚淺與粗糙(那幾條死魚的圖案作為古楚文化的象徵顯得格外淺薄),靠的是一種“大無畏的革命精神”。和賈又福一樣不惜以犧牲中國畫的精髓為代價營構他們的理想主義,“大”之情結,“大”之架勢,使之無法“自在”。一言以蔽之:“好大喜功”。(國畫圈程大利、趙奇……油畫界聞立鵬、詹建俊……皆屬同好)。賈等的“大而無當”是被一幫“大而無當”民族主義高漲想把中國畫搞大,一心要與世界接軌的評論家們誘入歧途的。如:劉驍純、范迪安、朗紹君、小天口、劉曦林等等。搞“振興民族精神”自欺欺人的事,中國人有一套,畝產萬斤,村村辦鋼廠,兩彈一星,申辦奧運,國人果然振奮接著振奮,可能還將振奮下去。不要忘記,中國在各個指標上很多依然滯位未等。我並不是堅說“弱國無藝術”,那樣恐怕要傷了許多同胞的心了。

自《太行豐碑》亮相畫壇,賈先生的繪畫從此便擺出凜然的架勢不敢放下,兩旁的偏稗牙將也都紛紛亮出招數,這類似舞台造型的場面可是要煞費一番心機的。眾星捧月,大家都覺得您是大師,自己當真也覺得坐著了龍椅。

“大師情結”不知不覺就耗盡了創作的激情和原始的純真,成了“大師”的標本。

而當代畫壇可能並不缺少“大師”,缺的是真正的藝術家。

賈又福《明月之詩》

李小山:麥城的故事

從李小山當年“窮途末路”的轟動到十幾年後“提名展”的麥城故事,有力的證明了李小山對中國畫的無知。

當年的成功,反映了藝術批評體制的極不完善,但一個血氣方剛,少年癲狂式的白話批評(這種過份地強調批判性而忽視文化深度的操作模式至今盛行)尚能讓人們看到了批評家的真誠,這種膚淺的理想的精神光芒帶來的成功是偶然的。而麥城的故事則充滿展示了李小山對當下文化的知其然不知所以然,拙劣的操作中的功利性色彩表明了批評家理想信念的墮落,一個本來無有根底做出的文章已將當年的一點真誠浪蕩而盡。陳寅恪所倡導的“獨立之精神,自由之思想”已是隔世神話,市場化的日益膨脹嚴重左右著批評的立場並徹底摧毀批評的獨立性。美學替代信仰的功利哲學、馬屁文化、官僚文化的泛濫的大文化背景下,藝術這塊小小的伊甸園怎能抵禦撒旦的誘惑。天起了涼風……洪水泛濫的日子還有多遠?

李小山的沉溺的背後讓我們看到了批評界的無望。

周韶華:無知無畏

以此四字冠之周先生,對他來說可能是會心之言。一慣以“創新”、“革命”欲作領袖姿態活躍畫壇的周韶華與文學界的王朔並不相同。王的無畏批判精神,並未削弱創作的生命力。周的無畏則不僅在他的“理論”(或宣言)而更能在其創作上表現得淋漓盡致,因此作這則小文的時候實在想不出有什麽樣的字眼比這四個字更為合適了。

周韶華理論的無畏,表現於執著地大唱走向世界,與西方接軌,拿什麽去接,則甭多想。假如他真的要作了一代領袖,那還了的,那些天真無知的小嘍囉、小造反派亦不知要鬧騰出多少事來。這是笑話。不過,周先生確實有著一種強烈的使命感,好象周韶華不走向世界吾藝術就要完完。在創新或革命情結中,周先生的創作更徹底地暴露出對傳統(不單純之筆墨)和現代西方的雙重無知,粗糙而膚淺的圖式上無論標榜什麽樣簽條,(周也曾躍躍欲扯起山頭,標之三峽畫派)也只是蒼白的,空泛的。不妨勾引出一段魯迅話:

我以為當先求內容的充實和技巧的上達,不必忙於掛招牌。“稻香村”、“陸稿薦”,已經不能打動人心了,“皇太后鞋店”的顧客,我看並不比“皇后鞋店”裡的多。一說“技巧”,革命文學家是又要討厭的。

魯迅說對了,就像我們一說起筆墨周先生們就不屑一顧的樣子,甚至一見畫軸就要頭痛一番。無論周先生怎樣說大話,畫大畫;無論周先生怎樣地要作渾身是膽的氣概,依事實看來,周終究不是這個時代的表現者,他的理論與創作都不能代表當下的先鋒,也使新潮者們愈來愈感到失望。

如果說周的前期的《人河尋源》雖也淺薄卻尚有幾分對文化的摯誠和客觀,而近期的“天山”、“九龍奔江”之類已越發粗製濫造。比吳冠中徹底的是,吳雖也喊“筆墨等於零”,但他的彩墨中卻依然表明對筆墨(僅僅是形式上的)的暖味,雖小卻尚能優美。周韶華則緊緊綁住劉國松,一味大,大而無當,革筆墨的命也革掉了點和線的命。他與傳統無關,與西方現代意識同樣無關。周先生的價值可能在於多年以後對那些仍然無知的革命(不是我們常說的改革或創新)者來說塑立了一個活生生的反面教材。

周韶華 《戈壁西行》

丁紹光與韓美林:精美的文化快餐

起先,知道丁紹光的名氣並不是因為他的畫,而是因為一連串他的故事:他怎樣在美國受煎熬,他怎樣被畫商發現,他怎樣被畫商操作,他怎樣被八年隻作宣傳不賣畫,他怎樣在日本賣得好,他怎樣一年賣畫得幾千萬,他怎樣與雲南的緣份,他怎樣的愛情故事。

終於看到了他的畫,才又知道他是怎樣的賣法,怎樣地在中國的藝術博覽會上做簽名秀——看他激動的神情,可以肯定他在美國沒有這些叫他簽名的顧客——中國人好騙,更何況你是賣了高價的“丁大師”。而事實上不過是美國大眾通俗範圍內的富有階層接受了丁的畫,亦即美國快餐文化的語境接受了丁紹光,他與美國藝術界裡的主流關係與陳逸飛只被華人圈接受一樣從來就沒搭過界。——筆者手頭尚未征得有關丁畫收藏者的名單,否則他到底是否也僅是華人圈的收藏為多,按收藏者名單一排列即知也。應該是這樣:丁的商業性成功事實與“雲南畫派”無關。美國當下文化的膚淺——拉斯維加斯的虛幻讓我們想起的中國晚清的奢華、空洞、繁褥、墮落等等。丁的成功,只是一個畫商的偶爾選擇。

出名比這位老同學早,但比這位老同學小賣價也低的韓美林,也是以“故事”出場的,文革中他怎樣的受苦,怎樣的在受苦中練藝,特別是他與小狗、小狐狸之間的悱惻纏綿的故事最為動人出色(而緊接著關於韓氏類似港台明星式的與某女明星的故事直叫那些失意書生們豔羨不已)——這也作了他的固然有些情趣卻到底庸俗膚淺的作品的注腳。以至有一個時間傳聞著他在美國是如何如何如何地轟動,幾乎有點全美人民要他留在那裡的錯覺,而我們的“韓大師”卻毅然歸來雲雲。其實,接受韓美林畫的階層也是庸俗大眾主流的快餐文化,(韓歸國後所炮製的那些大而世俗的雕塑可能與吉尼斯有關而藝術生命力卻是蒼白得無疑) 所以這兩位成功老同學到後來終究沒有擠上藝術的班車。

丁紹光《晨光中的阿詩瑪》

韓美林《雙猴》

田黎明:浮光掠影

作為一名學院派畫家,我給了他一句通俗的說法:

用水墨敘述著後期印象派的動人故事。

我不是畫家畫!

我不優美!

田黎明以平和而堅定的語氣聲明說。我知道這是田先生的一貫作風,認真、細膩、小心奕奕。他說我並不優美。

田先生的聲明源自我們不久前在《水墨》上的一次對話。

我想田先生多想了,大概立馬想到了“甜俗”、“甜媚”之類。優美固然不排除媚、俗的因素,但甜俗到優美倒也不易。今人見俗即躲,故媚俗者少,媚雅的倒不少。不說優美也罷,說雅如何?賞心悅目如何?好了!為什麽會賞心悅目到雅的地步?當年畢加索雅嗎?馬蒂斯雅嗎?凡高雅嗎?好像一點也不討時人歡喜。只是直到今天,人們才一哄而高呼其雅,唯恐被嗤之太俗、太老土、太沒眼光。田黎明現在便能雅俗共賞,讓人一見鍾情,真是幸事。那得感謝觀眾的眼光雅了起來。忽然又有報上說,現在不流行雅了,這雅字開口便俗。那麽,我們不說雅,但說優美又何妨?

田黎明智慧的顯現是在他早期的課堂人體寫生作品。但若聯繫他那張“銅牆鐵壁”,這被到此,不得不讓我懷疑田先生智慧仍然流於“小聰明”的層面。在其“泳”的系列中,田黎明一發不可收拾地陶醉“浮光掠影”的優美境界。畫到《流水人間》、《聽水聲東去》中“高士”,田黎明的簡單已顯露無遺。畫中人物閃光下的微笑或虛偽的木納如同人物臉部“白癲風”般的光斑一樣克隆的如此精妙或正折射了畫家一種迷失的心態和對“重複”的膚淺。玩觀念玩到這般境地也正體現了中國當代藝術在西方語境下的“第三世界”或“殖民身份的無法開脫”。

作為中央美院國畫主任身份的田黎明好像已經馬上就要大師了,考察其文化沉澱的份量及其視覺的經驗,無法掩飾其“明星”的本色,最終還需要用作品說話。

田黎明《藍天》