大姨媽號稱是世界上最邪惡的親戚

每個月都要來騷擾自己親侄女

有些還要化身容嬤嬤——

讓女孩在針扎的痛苦中飽受折磨

作為男性,可能永遠無法理解痛經可以有多痛!

這麼說吧:就好像有人在不時地踢你的蛋蛋連踢7天!

播放GIF

播放GIF

這可不是誇張——

我聽過好多女性對我敘述過她們來姨媽的時候痛的昏倒在地鐵、衛生間等地方的經歷。

有個朋友對我說:毫不誇張,她願意付出幾年壽命來換取餘生不痛經!

我非常希望可以幫到她,所以今天系統地整理了關於痛經的中醫知識。

有需要的朋友可以自取~~

你也可以轉發給身邊被痛經困擾的朋友,讓她感覺到你的愛意 ??

1為什麼會痛經?

中醫認為,是宮寒造成了痛經。

現代醫學說宮寒是一個偽概念,其實不然。這是對寒的理解太狹隘。

寒,不光是溫度低,還代表了停滯、不通的狀態。

中醫說:「血遇寒則凝」。

人體內的血液,得溫則易於流動,得寒就容易停滯。

血液流動速度減慢之後,就會造成體內的廢物不能被及時清理走,沉積下來。

經血不易被排出, 身體就會發出「痛」這個信號,來調兵遣將,抽調更多的氣血過來,推動經血排出體外。

所以「痛」也是一種能力,說明身體是「神明」的,可以幫助排出廢物。

不痛經,並不意味著你沒有宮寒。

不信可以伸出手,看看大魚際(圖示部位),有沒有發青,甚至青紫;

小指的根部,有沒有橫豎紋,或者井字紋。

如果你的大魚際發青,甚至青紫,就說明有宮寒的情況。

沒有這種情況的妹子,請到評論區留言,我號召團隊給你點贊!因為這種人太少了(我根本沒見到過)。

有宮寒,卻不痛經,說明你的身體,比痛經的妹子更差!

為啥?因為有問題它卻不知道,說明它失去了神明啊。

這種情況下,只能等出了大問題你才能發現了。

播放GIF

播放GIF

經血顏色暗紅好還是鮮紅好?

很多女性認為自己的姨媽血顏色偏深、而且有血塊,是不正常的。

事實上,正常的姨媽血就是如此。鮮紅的血液才證明你的身體有問題了。

不信沒關係,我來給你解釋一下:

育齡女性正常情況下每月會排一個卵子。

卵子脫離卵巢後,被運送到輸卵管等待受精。

而此時,身體為了給受精卵一個溫暖的「家」就會不斷地給子宮內膜充血,讓其變厚,等待受精卵的到來。

如果卵子沒有受精或者受精卵沒有成功在子宮內膜住下,子宮內膜就會被「廢棄」,破裂的子宮內膜碎片和血一起排出體外,就形成了月經。

實際上我們看到的血塊就是脫落的子宮內膜,然後月經血凝固在上面,正常的月經血應該是偏暗的血色,而且應該有血塊。

凝血功能好的人,月經應該是有血塊的;

凝血功能稍微差一點,月經會有絲狀物;

凝血功能不好的人,月經偏鮮紅,而且也很少能有血塊!

2宮寒,可不只是痛經那麼簡單!

很多婦科病,都由宮寒而起!

輕則月經不調,手腳冰涼、面色發黃。

重則會引起子宮肌瘤,卵巢囊腫,輸卵管堵塞甚至子宮癌,卵巢癌等各種惡性腫瘤。

當然也會影響生育!

很多妹子備孕前,各種檢查一切正常可就是不能順利懷孕。

原因就是宮寒。

溫暖肥沃的土地,才能讓種子順利發芽生長,貧瘠寒冷的土地,如何能讓種子發芽?

播放GIF

播放GIF

生育也是一個道理。

而且宮寒越重,在上的虛熱也越重,傳說中的「上熱下寒」體質就是這麼煉成的。

比如說:有些女性容易出現甲狀腺結節、咽炎等虛熱癥狀,就與宮寒有關。

生了孩子就不會再痛經了嗎?

有些人會說,痛經嘛,結婚生個孩子就好了

好像孩子可以把「寒」帶走一樣。

姑娘,不帶這麼坑娃的吧?

懷孕生孩子的時候,身體會調動大量的氣血,氣血豐盈了,宮寒的狀況就可以減輕。

等孩子長大了,身體慢慢恢復到原來的水準。還是會出現宮寒的問題。

所以,想要擺脫宮寒,把身體調好才是正經事。

艾灸關元穴

關元穴取穴:位於臍下三寸處(四橫指處)如圖:

艾灸關元,每次一小時左右,艾灸盒的效果不佳,最好直接拿艾條懸灸。一周艾灸2-3次即可。

關元穴具有培元固本、補益下焦之功。

經方放大招

在應對女性因為宮寒而引起的一系列問題時,使用經方的思路,就是破小腹的寒,同時還要溫著小肚子。

可以考慮的方劑有當歸四逆加吳茱萸生薑湯和溫經湯。

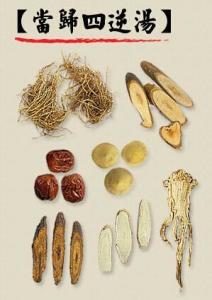

當歸四逆加吳茱萸生薑湯原方

當歸三兩 桂枝三兩 芍藥三兩 細辛三兩 炙甘草二兩 通草二兩 大棗二十五枚 生薑半斤 吳茱萸二升

看到吳茱萸,你顫抖了嗎?

沒錯,它苦到讓你懷疑人生!

但是,正因為它苦降溫宮的作用,才能持續的把你的子宮暖起來!

又有當歸四逆湯,來持續破小腹的寒,你感覺到了嗎?「宮寒」已經開始顫抖了!

參考劑量:

①根據漢製一兩等於15g:

當歸45g 白芍45g 炙甘草30g 桂枝45g 細辛45g 生薑60g 通草30g 吳茱萸30g 大棗25枚 一劑

②根據一兩等於3g:

當歸9g 白芍9g 炙甘草6g 桂枝9g 細辛9g 生薑12g 通草6g 吳茱萸6g 大棗25枚 一劑

溫經湯原方

吳茱萸三兩 當歸二兩 芍藥二兩 川芎二兩 人蔘二兩 桂枝二兩 阿膠二兩 (烊化)牡丹皮二兩 生薑二兩 甘草二兩 半夏半升 麥門冬一升

溫經湯是《金匱要略》中婦人雜病篇經典方劑,有暖宮、驅寒邪,溫補津液之效。

津液不足,局部的循環不好,帶不走鬱熱,虛熱就越重。

所以溫經湯中,在破寒,溫小腹的同時,也溫補津液,又加上了丹皮,可以在暖宮的同時有清虛熱之效。

參考劑量:

①根據漢製一兩等於15g:

吳茱萸30g 當歸30g 白芍30g 川芎30g 紅參30g 桂枝30g 阿膠15g(烊化)丹皮30g 生薑30g 炙甘草30g 薑半夏30g 麥冬45g 一劑

②根據一兩等於3g:

吳茱萸6g 當歸6g 白芍6g 川芎6g 紅參6g 桂枝6g 阿膠3g(烊化)丹皮6g 生薑6g 炙甘草6g 薑半夏6g 麥冬9g 一劑

你自己或身邊的人痛經嗎?