微信ID:sanlianshutong

『生活需要讀書和新知』

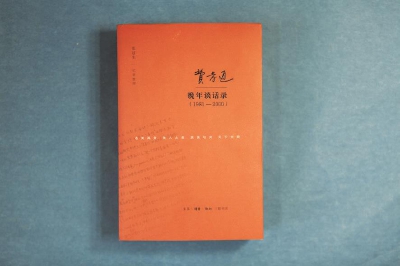

費孝通先生是中國現代學術史上極為少見的具有自己學術理論語言的學者,他在官與學之間的經歷也給他的談話帶來許多值得後人認真思考的空間。《費孝通晚年談話錄(1981—2000)》即為這樣一本充滿費氏語言特色、令人捧卷深思的著作。

編者張冠生先生曾任職於民盟中央,長期為費孝通先生做助手。全書分為兩大部分。第一部分的時間段為1993—2000年,為張冠生跟隨費孝通時,親筆記下了費老當時的一言一行;第二部分的時間段為1981—1999年,為費老生前陸續交張保存的一些談話錄資料,不是張在現場記錄整理出來的文字,但亦為費的“晚年談話”,具有史料價值。

*文章選自《費孝通晚年談話錄(1981-2000)》(張冠生 記錄整理 生活·讀書·新知三聯書店 2019-5),小標題系編者所擬。

費孝通江村紀念館中的費先生塑像。背景是該館主體建築(張冠生 攝影)

費孝通晚年談話錄(節選)

1993年6月,費老結束為期半月的山東調查,回到北京,接到了全國人大常委會外事局二處轉交的一封信。發信人是印度已故總理拉·甘地遺孀索尼婭·甘地,邀請費老出席將於1993年11月在印度新德里召開的第四屆英迪拉·甘地國際會議。

英迪拉·甘地國際會議創始於1987年,每兩年舉辦一屆。當年會議主題是新的開始(Towards New Beginnings);1989年會議主題是地球公民的產生(The Making of an Earth Citizen);1991年會議主題是21世紀的挑戰(The Challenges of the Twenty-first Century);1993年會議主題是重新定義良好的社會(Redefining the Good Society)。每一屆會議,都聚集了國際上有代表性的思想者,議論天下事,為人類共同發展貢獻思想。

心態方面還沒有形成共識,

這是當今社會的一個大問題

7月7日,隨費老到北戴河。早飯後開汽車從四號院費老家出發,中午到達住處。院子名叫“六幢樓”。入住一號樓。安定下來後,我去費老房間,把出發前買的《孔子思想與當代社會》一書送給先生。

先生翻看該書目錄後,說:“你今天先看最後一章,我們明天談文章。”

***

7月8日上午8點,在二樓客廳,費老說:

你看看這個邀請函。出席這個會議的人,很多都是世界知名學者,規格很高,是國際學術交流的好機會。我準備接受邀請,去會上做一個發言。會議的主題,我把它翻譯成“重釋美好社會”。我們要準備一篇文章。

從世界範圍看,大家都希望生活在一個美好社會裡邊。但是現在的社會還說不上美好,還有很多人在饑寒線上下掙扎,還有衝突和戰爭。這樣,就把美好社會的願望寄托在未來。在人們的盼望裡邊,未來該是一種怎麽樣的秩序?怎樣達到和實現?很多人在討論。我們中國人還沒有在世界上發言。

從我們中國的歷史看,兩千五百年前的春秋戰國時代,就有人熱烈地討論人與人怎麽相處才好。討論很熱鬧,到了百家爭鳴的程度。從現狀看,我們的經濟發展很快,引人注目。新儒家也有一些討論成果。所以說,中國人有資格對這樣的問題說話。中國人要對21世紀世界秩序發表看法。

鄉鎮企業和農村經濟發展,我已經搞了十年,有了點成果,算是一個段落,再下去就難了。整個中國經濟進入到世界經濟裡邊去了。跨國集團啦,貿易啦,金融啦,房地產啦,股票啦,等等,不熟悉了,不怎麽懂啊。要去研究,就吃力了。

世界經濟的一體化,提出了很多問題,大問題。其中有一個需要在意識形態上溝通、理解、協同努力的問題。經濟上休戚相關、興衰與共了,文化上還是各美其美。也就是說,生態方面已經進入共同網絡,心態方面還是沒有形成共識,兩者不協調,這是當今社會的一個大問題。

討論起來,別人從經濟上、哲學上、倫理上講這個問題,我可以從我的優勢講這個問題,從人類學裡邊打出去。假如能夠講得好,一炮打響,從印度回來後,文章還要在《讀書》上發表。國內文化人都看這本雜誌的。如果能夠產生影響,就會有助於形成一股風氣,讓大家知道有一個什麽樣的問題需要注意。

學者裡邊,我的上一代人都很厲害,又有才,又有學。國學、西學都很熟悉。視野也很開闊,有見解。到我這一代,才還有點,學就不行了。

你先根據我講的,研究一下,有些地方幫我考慮一下怎麽表達。拉出一個初稿,我們好討論。看看有哪些問題沒有講清楚,還需要補充什麽內容。我們爭取講得好一些。拉初稿的時候,不要局限於我講的這些,可以自己動腦筋,有所發揮。

下午依費老囑咐讀書。《孔子思想與當代社會》最後一章是《孔子的教育思想與當代社會教育》。仔細讀完這章的文字後,讀費老的三篇文章,分別是《人的研究在中國》《孔林片思》和《從小培養21世紀的人》。

《人的研究在中國》是費老在1990年寫的。那年 7月,費老去日本東京出席“東亞社會研究”討論會。那年費老八十歲,這個會有為他祝壽的意思。所以費老在會上的演講方式很特別,首日做發言,閉幕又做答詞。發言和答詞合到一起,就成了《人的研究在中國》。

費老的晚年著述中,這篇文章有特殊意義。寫在文章末尾的“各美其美,美人之美,美美與共,天下大同”,是費老第一次完整、正式地在國際學界提了出來。那是中國學者對人類前沿問題思考深度、研究成果的一個標杆。1949年以後,在社會和人文學科領域的國際論壇上,由中國學者標舉的類似思想制高點極少出現。

《孔林片思》寫於 1992年6月,費老到山東沂蒙山區考察時,附帶去了曲阜的孔廟、孔府和孔林。順道還去了鄒平,為梁漱溟先生掃墓。梁先生有“最後一個儒家”之譽,是費老的前輩,他由衷敬佩。走在孔廟裡,費老思緒飄飛,很有點“前不見古人,後不見來者”的感懷。尤其是他關於“培養新時代的孔子”“世界性的戰國時代”等話題,很有提神醒世的思想震撼力。

《從小培養21世紀的人》,是這三篇文章裡最早的一篇,寫於 1989年夏,是費老為“21世紀嬰幼兒教育與發展國際會議”寫的演講詞。其中已經談到“20世紀有點像世界範圍的戰國時期”這一話題。

說到世界的巨變,費老的一段回憶很是動人——“70年前我心目中外婆家是那麽遙遠。在運河上坐一條手搖的小木船,一早上船,船上用餐,到外婆家已近黃昏,足足是一天。從地圖上看只有15公里的距離。現在通了公路,中間不阻塞,十多分鐘就可以到達。距離的概念已經用時間來計算了”。

1993年6月,費孝通考察山東鄉鎮企業,在途中休息的賓館中讀書(張冠生 攝影)

這幾篇文章,時常讀到出神,甚至是坐忘狀態。天地間只有思想的聲音,別的什麽都不見了,沒有了。學術和思想能如此美好,如此沁人心脾,平時極少有機會體會。

回頭看費老,陽台上,一尊佛。

費老端坐於藤椅,手裡拿著頭天( 7月7日)的《人民日報》,目光落在第二版上部,一行大大的黑體字赫然入目——《中國仍屬於低收入發展中國家》。

閱遍世界風雲的目光,停在最後一段文字——

“第六,地區之間、城鄉之間發展還不平衡。

“中國地域遼闊,資源分布不均,地區之間、城鄉之間經濟發展不平衡現象還比較突出。1991年人均國內生產總值最高的上海市為 6675元,而最低的貴州省僅為 890元,前者是後者的 7.5倍。1990年居民消費水準上海為 1908元,而貴州僅為 445元,前者是後者的 4.3倍。目前我國 1903個縣中還有 520多個貧困縣需要國家財政扶持。”

地區之間、城鄉之間的不平衡,正是費老已持續關注多年的問題。

傍晚,陪費老在院中甬道散步。邊走邊請教問題。

費老說:文章要談出三個層次的秩序。生態秩序,由人與資源、人與土地的關係構成;社會秩序,由人與財富、人與分配的關係構成;心態秩序,由人與人的關係構成。

***

7月9日,黎明即起,開始起草初稿。

費老見狀,走過來說:“你不要拚命,慢慢來。”

當日全天時間分為三段,上午、下午、晚間,吃飯和休息外,持續起草工作。晚間寫至次日凌晨2時。

今天為趕文章起草任務,沒有陪費老散步。

***

7月10日天亮後起床,續寫。上午 11時,完成初稿。

費老粗看一遍,囑咐道:“要把心態秩序解說得比較詳細,說清楚。”又說:“我們這樣寫可以吧,還沒有人這麽講過。”

這次出發前,曾在家中找了幾本或有參考價值的書帶在手邊。此時擺在書桌上,其中有《日之魂》《月之魂》,屬於“中華魂系列叢書”,另有《東方和平主義源流》等。費老看見,表示有興趣看看。

待費老坐到陽台藤椅上後,把書拿給他。費老獨坐陽台,興致頗高,細致披閱,每次長達兩個小時,連續數日不輟。

晚飯後,陪同費老散步於院中甬道,聽先生談他對“中華魂系列叢書”的看法。費老說:“書寫得還是不錯的。文筆很好,能吸引人,有興趣讀。作者的功力差一些,但能看出來讀了不少書。他不是從事實出發,提煉出來主題,而是先有一個主題,找出象徵物作為代表,再從許多書裡邊找出有關的資料,把資料集合在一起。這樣做,當然要看很多書。因為他是為表達一個主題而去看書,所以就很難深入進去。這裡碰一下,那裡碰一下,都是碰一下就回來了,沒有深入。不過,作為年輕人,能這樣已經不錯了。作者的年齡比你稍大一點是吧?”

“費老,我這個年齡上下的年輕人,國學和西學都不行。我們受的教育太不完整,不正規,不系統,所以確實功底很淺,功力很差。就像我吧,‘文革’開始那年,我是在小學,才上到五年級,還沒有畢業。中學階段就更不用說了,課堂上都是政治內容,連英語都是‘革命委員會好’‘千萬不要忘記階級鬥爭’之類的句子,該學的知識什麽也沒有學到。直到1977年恢復高考,進到了大學裡面,連教材都還沒有。老師臨時編一點,我們自己刻蠟版印出來用。”

“唔,太不幸了。你是什麽地方人?”

“祖籍是江蘇。”

“江蘇什麽地方?”

“連雲港,贛榆縣。”

“唔,連雲港我去過,贛榆縣去過的。你跟我去沒有?”

“沒有。我在文章裡讀到您去贛榆縣考察的情況。”

“再去,我們一起去。我就是這樣到處跑,到處學習,學到了不少東西。一邊跑,一邊看,從看到的事實出發,來思考問題,分析過程,提出觀點,和大家討論。希望你多留心一些這個路子,還是很有用的。學術研究就是要結合實際,從實際出發,解決實際問題。不然它有什麽用?至少,對我來說是這樣的。”

***

7月11日全天,費老集中精力修改文章,字斟句酌。

晚上看過央視新聞聯播,費老起身說:“你們玩吧,明天見了。我要上去改文章了。”

向庸俗投降,就沒有意思了

7月12日晨,陪費老院中散步。對先生說,帶來的書裡邊,還有李約瑟的《四海之內》、許倬雲的《中國文化與世界文化》。

先生說:“你拿給我看。我和李約瑟很熟的。他來看過我。他從科學技術史角度入手,研究中國文化,有他的優勢。”

午飯前,先生把初步改定的文稿夾在一個老式講義夾上,遞過來說:“我整個改了一遍,把那天說的三個秩序層次和三個步驟捏到了一起,又縮短了一些。演講是十分鐘時間,文章長了不行。長了人家也不喜歡看,所以濃縮一下,揀最主要的講。還有不少內容,就暫時不講了。文字表達上很費腦筋的。要考慮聽我講的都是什麽樣的人,我是個什麽樣的人,用什麽角色講這個話,從什麽樣的角度對這個問題發表看法。你再看一下,有什麽不足,哪裡的表達還有問題,給我說一下。改定後麻煩你抄一遍,再接著改。”

說過,費老回身從桌子上拿起《中國文化與世界文化》說:

“這本書不再看了。寫得不行。他是用英文思考,用中文寫作。談到了很多問題,但是太散。架子很大,但是不集中,立不起來。我可以從書裡邊知道他想說什麽話,但是他自己沒有說清楚。所以我沒有看完。看了前面一部分,知道他要說什麽了。不想再花時間看了。”

1998年3月,費孝通(左)在家中和張冠生談文章修改要點 (梁京京 攝影)

“費老,您也該休息一下了。您每天看書,一坐就是兩三個小時。別太累著,畢竟上年紀了。”

“我能這樣連著讀書的時間很少啊。沒有機會啊。在家裡來人多,公務多,會議多,看不成書。出去訪問調查,日程緊,也不輕鬆,我就在車上看,那只能一段一段看。像現在這樣一連好多天,每天好幾個小時能連續不斷,沒有人打擾,機會難得啊,要利用好啊。還有,請你幫助我買一些書。我想看,手頭沒有,吳越文化、齊魯文化、荊楚文化……聽說有這樣的書。”

“是有,我見過,是一個系列。”

“哎,幫我買一下,我想看啊。不用多買,有一兩本就夠,就可以知道水準怎麽樣了。這樣的題目是值得寫的,關鍵是有沒有想法,有沒有思路,融匯起來,發一家之言。像許倬雲那本書那樣,東揀一點,西揀一點,都是揀來的,沒有自己的,不是土生土長的,就不夠深刻。我喜歡看梁漱溟的東西,他說出來的是他自己的學問,不是別人的。”

“現在已經有《梁漱溟全集》了。費老您要看嗎?”

“要!要!你回北京就幫我買,或是民盟中央買,我借來看。想看的還有馮友蘭的東西。”

“馮友蘭的書也不少,還有《三松堂全集》,是河南出的。”

“是他家鄉出的。《三松堂全集》我也要看。現在手邊只有他的一本小書。”

“好。回到北京就去幫您買梁先生和馮先生的全集。”

“好!好!這兩個人的東西我要好好看。”

“晏陽初的書也出版了,三本一套。”

“晏陽初的書先不看。”

“您還需要什麽書?”

“清末幾個大學者的書,像龔定庵、黃遵憲的書,還有其他人的,見了也幫我買一下。這一代學者是大家,我這一代人中大家就少了,東西也不行了。還有老舍,我喜歡老舍,有骨氣。曹禺就可惜了,那麽好的底子,《雷雨》也相當好,後來就不行了,投降了,再也出不來東西了。我說投降,不是向哪個人投降,是向庸俗投降。庸俗了,就沒有意思了。丟了本色,太不值得了。巴金沒有投降,但寫了《家》之後,再也沒有拿出像樣的東西。這些人讓政治害苦了。郭沫若的東西我不喜歡,文化人,本來有志氣、有才華,後來就不行了。金克木現在很活躍,他的東西怪,面也寬,什麽都想說一說。張中行最近也寫了不少東西,文字是可以的,就是境界不夠。我們民盟的馮亦代先生是個用功的、老式的好學生,文章也正,但是現在這樣的文章不吸引人。吸引人的是王朔那樣的東西。所以現在堅持嚴肅純正的品格很難。王蒙還算可以,他在一些事情上表現得還算有點氣節。”

“費老,李約瑟這本書好看吧?”

“好看,很好看!他懂的東西真多啊。科技、歷史、哲學、宗教、文學……寫的詩也漂亮,才學兼備,很了不起!這本《四海之內》我看完了,還給你,謝謝你給我看這本書。這裡邊只有這一篇《現代中國的古代傳統》不太好,也太長。其他的都很好,詩很有光彩。他對東西方文化的交流有很多很好的想法。雙方都了解,都熟悉,就容易高明起來。國內現在還活著的人,在這些問題上有一定水準的人不多。我知道的,有個李先生,中國的東西他熟悉,西方的東西也看了不少。我看過他寫的一點東西,還是不錯的。”

“李先生最近寫有一篇文章討論東西方文化的異同和融合問題。”

“這要找來看看。你手邊有嗎?”

“有。我帶來一份複印的。”

“什麽題目?”

“題目是《辨同異,合東西》。”

“發表在什麽地方?”

“是在《瞭望》周刊發表的,分上、下兩部分。”

“你拿給我看看。”

返回住房,找出李先生的文章,送到先生手上說:“費老,您先看吧。”

“好。你抄文章的時候還有什麽想法,先記下來。我們明天接著談。”

“重釋美好社會”,留給後人去講

7月13日上午,抄出文章清樣。費老確定題目為《對“美好社會”的思考》。

把抄妥的文章拿給先生。費老說:

“好啦!我們完成了一個事情。是初步完成。還要找些人征求意見,進一步修改。這個演講,關鍵的話就是那麽幾句。人類社會發展到今天,過去處在分散狀態的不同群體,已經在經濟上聯成了一體。你離不開我,我也離不開你。在這種局勢下,各個群體在意識形態上還抱著各是其是、各美其美的心態,就不利於大家發展,不利於共同繁榮了。各美其美的心態,是在不同的生存環境和發展條件下形成的,有它的歷史成因。現在時代條件變了,要提高一步,從各美其美走向美人之美。要容忍和理解別人在‘美好社會’的觀念上有不同的標準。不以力壓人,不以意識形態的不同去幹涉別的主權國家的內政。有了這個基礎,大家才可以和平共處,互相協作,共同繁榮。”

“您的意思是,‘冷戰’思維該進歷史陳列館了。‘冷戰’是雙方的事,改變過去的觀念,也需要大家一起來。不是東風壓倒西風,也不是西風壓倒東風。中國老話叫‘惠風和暢’,大家都和氣,就有了互惠的基礎了。”

“對啊,就是這麽幾句,但又不能上台就說這幾句就下來,所以要以這個意思為核心,再多說幾句。說出來後,人家能聽明白我們的意思,還認為有它的道理,可以作為一個說法,這就行了。同意不同意,不去管它。回來以後作為文章發出來,力求雅俗共賞。水準低一點兒的,看了之後知道是什麽意思;水準高一點兒的,能從裡邊品出些味道——能過了這個關就行了。這個關也不容易過的。光說幾句馬克思怎麽說的,過不了這個關的。要研究啊,研究現實問題啊。”

“費老,這個問題,您開了頭以後,會有些有心人跟上來研究的。我這一代就有不少人關心這個問題。”

“要形成風氣才行。形成風氣需要一定的社會條件。要有幾十年的穩定和發展。讓有志於這個問題的人有一定的物質條件,他才有心情去研究。我們這一代人裡邊有人研究這個問題,研究得相當深入,是因為他們比較安定。雖然整個社會不夠安定,但有這樣一部分人是處在安定狀態的。你們這一代人現在看來有希望安定一個時期,可以接下去研究。我只能先有這麽些思考,先講一下,算是破題。要想深入研究,也不是不可以,那就要下功夫看幾本大書。不知道我還有沒有這個時間。”

“費老,您的身體和腦筋都這麽好,有的是看大書和研究問題的時間。‘右派’問題改正時,您不是說‘還有十塊錢’嗎?現在上帝再獎勵您十塊二十塊,不是太難的事情。您不是開始享用了嗎?”

“那就是上帝的事了。我們的文章,現在先寫成這個樣子,還要修改。修改前要征求一下意見。你負責找人,一份給李先生,一份給馮之浚先生。再找兩個你這個年齡、這方面有思考有見解的年輕人,請他們提意見,不要客氣。你的朋友也不要客氣。請他們看看,一個是主題是否清楚,一個是講法是否適當。哪些地方可以加以發揮的,寫出來。篇幅不宜增加太多,一頁左右就可以了。”

“我的朋友能有機會參與進來,發表意見,提建議,他們有福了。”

“我下月1號回北京定稿。這之前你先把意見收集上來。我的時間緊,1號回北京,3號就回來,這期間最好能和李先生見一面。讓張秘書同他聯繫一下,看他的時間。文章定稿後,翻譯英文的事,先找人大。人大不行再讓潘乃谷找人。這次演講,因為主題是‘重釋美好社會’,原來想講一下我對這個概念的解釋。現在看來,還是先不講。不講定義了,留給後人去講。”

“費老,後人演講這個問題,為‘美好社會’做定義,會參考您對這個問題的思考。也許會有人為了解您這方面思想的形成去讀您以前的書。如果沒有條件把您過去寫的東西都讀一遍,怎樣去選其中最主要的著述才能把您的學術思想和研究方法貫穿起來呢?”

“第一本是《花籃瑤社會組織》,然後才是《江村經濟》《雲南三村》,方法都在裡邊,很細致。觀點也在裡邊,是那時候的觀點。比如中國的問題是農民問題,農民的問題是饑餓問題,由溫飽到有余需要‘家庭工副業’的問題。1952年以後,尤其是 1957年以後,就不得不封筆了。一封許多年。好在 1957年以前的研究沒有停,接觸了民族問題。所以‘文革’結束後,改革開放以來又寫的東西,能拿給人看的就是‘多元一體’,就是《中華民族多元一體格局》,然後是《行行重行行》,這本書是可以站得住的,倒不了的。實踐已經成功了嘛!這本書是跑出來的。別人不像我這麽跑,所以我能寫出來,別人寫不出來。這本書對基層幹部會有大的幫助。對文人,對知識分子用處不大。”

“但是能讓文人、讓知識分子受觸動。”

晚年費孝通在江蘇吳江市開弦弓村(“江村”的原型)石橋上

“最近蘇州大學出版社要出我一本散文集,下個月就該出版了。這裡邊都是我比較喜歡的散文。這本書是跟《行行重行行》搭配的,是配對的。書名是《逝者如斯》。”

“費老,您前些年說過,要寫一本《江村五十年》。這本書什麽時候能出來?”

“《江村五十年》看來不一定寫得出來了。”

“我知道有不少讀者想看您對自己學術生涯的回顧和思考,他們有機會看嗎?您在八十歲那年說過,八十歲可能是個年齡界線,跨過了這條線,會覺得輕鬆自由些,因為余下的歲月已不大可能改變一生鑄下的功過了,可以有平靜心情檢視留下的步步腳印了。您有沒有計劃做點檢視呢?我想,中國學界乃至國際學界會有不少人希望看到您對一生治學歷程的系統回顧和解說。”

“不能說有計劃,但有個想法,想寫一本《對於社會學的思考》,算是對自己一生道路的回顧。這本書的前幾篇我已經想好了,後面的還在想。想好後再寫出來,還要有個過程,很費腦筋,很不容易,需要時間。我要爭取跨過這個世紀,這樣就有足夠的時間把它寫出來。”

“費老,從現在算,還有六年半不到的時間,就進入下個世紀了。到那一年,您正好九十周歲。民盟的一些老先生,像您念叨的梁漱溟先生、馮友蘭先生,都活到了九十五歲。您進入新的世紀應該是沒有問題的。”

“好啊,我也這麽希望,我會努力爭取的。你現在調到民盟來,在區域發展研究委員會工作,會有很多機會接觸社會實際,從事社會調查,可以多留心,多學東西,下點功夫,不用著急出東西。要多跑多看。我這點東西就是跑出來的。行行重行行嘛!”

“我會努力,多看,多學,爭取不辜負您的囑咐,不辜負跟著您接觸實際、體察民情國情的好條件,但我還是那句話,底子太差,對自己做出成績的信心不夠。盡到最大努力,能給您當個合格的書童,把助手工作做得及格,就算有造化了。費老您不知道,我從小就聽母親經常念叨‘費孝通錢偉長,費孝通錢偉長’,為你們被打成‘右派’鳴不平。她不太有文化,但對文化人很尊重,尊重有知識、有專長、有貢獻的知識分子,是從前中國老百姓‘敬惜字紙’那樣的心理。我居然能有機會為您做助手,或許是母親念叨來的緣分。我很珍惜,明知心有余力不足,還是上了架,用老話說叫‘不揣淺陋’。所以,能做好助手,就謝天謝地了。我每天想的就是:讓您多少省點檢索、查證、抄寫的心力,多出成果,學界就多點福分。再說,能這樣跟著您到處跑,搞調查,看民生,我早就知足了。”

“搞調查,最好能在一個地方住的時間長一點。我此前就是這樣的,現在不行了。一個是年紀大了,一個是還有個身份,官場講這一套。一去,人家就當是領導來了。想看的地方,人家不給你看啊。到了地方上,去哪裡看,是他給你安排啊。本來是想看個農戶,同老鄉聊聊天,看看他的生活,問問他的難處,可是一去一大堆人,當地領導也跟著,就不好說話了嘛。中國人講究面子,農民善良,怕領導丟面子,有不滿意的地方也不好說啊。不像我年輕的時候,單槍匹馬,一個人去,兩個人去,一住很長時間,每天就在農民的生活裡,聽的看的,都是真情況。那才是調查嘛。如今人老了,身份也變了,社會風氣也變了,還想像當年那樣自己去跑,甚至去闖,不現實了。我的好處,是自己沒有把現在的身份當個官兒,而是利用這身份為老百姓做點事情。還是想接觸點社會的實際情況。跑到外邊,跑到農村,即便看不見真正想看的,總還是多少接觸到一些基層的情況,比待在家裡強多了。同時也體會出來,在別人的幫助下,這個年紀還能跑得動,還能從看到的情況想問題,寫文章,心情也不一樣。比如我想從農民的穿衣去看他們的生活水準和消費,他總不能把人家的衣服都換了;我要從一個地方的煙囪多少去看那裡的工業化程度,他總不能栽點假煙囪嘛。所以,雖然老了,還不至於糊塗。你還年輕,不到四十歲,還有幾十年時間可以乾。注意利用好民盟的有利條件,視野開闊一點,治學扎實一點,胸懷全局,腳踏實地,會搞得出東西的。要有信心。功夫不負有心人嘛!”

“費老,感謝您的鼓勵!我會努力的。扎扎實實地學,學以致用。這些年裡,我對自己的要求就是多跑,多看,多學,多思考,打好基礎,不急於求成。”

“這很好。這一點,對於想做好學問的人,尤其是年輕人,是很關鍵的一條,是一種基本素質。除了其他方面,再下點功夫,把外語學好。你們這一代,沒有多國語言的能力是不行的。要掌握它,有機會出去交流就方便了。”

費孝通晚年談話錄(1981—2000)

張冠生 記錄整理

生活·讀書·新知三聯書店 2019-5

鄉土中國

費孝通 著

生活·讀書·新知三聯書店 2013-9

Kindle電子書¥3.6元