辛德勇 歷史學博士、北京大學教授。主要著作為《隋唐兩京叢考》《古代交通與地理文獻研究》《海昏侯劉賀》等。

楊守敬《留真譜》。

黃永年、賈二強合著《清代版本圖錄》文字說明。

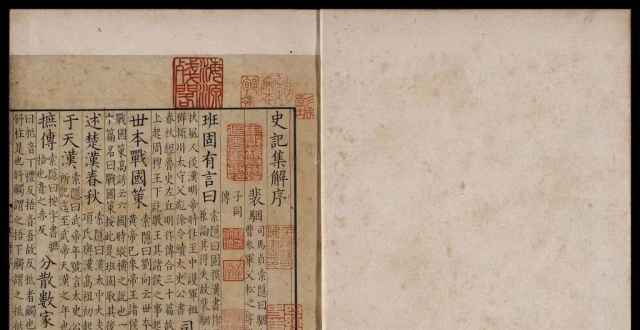

嘉道間原刻本《江氏音學十書》。

辛德勇

九州出版社幫助我出版的小書《學人書影初集》,上市已經兩個多月。一些讀者在翻閱過此書後,對這本書的內容,感到有些困惑,或者說是出於其預想之外;還有一些讀者,對這本書的內容乃至其出版價值,提出一些批評。

一本書,和所有東西都一樣,有人喜歡有人厭惡,這是很正常的事兒。對讀者的批評,我都願意從中吸取有價值的意見,以便改善日後的工作,本來不需要做任何解釋。不過,在我看到的批評意見中,我認為,這些意見主要是由於質疑者不懂“書影”是一種什麽性質的書籍而產生的。我推想,其它那些沒有對拙著提出批評意見的讀者,其中有很多人,也有類似的問題。

鑒於這種情況,我想在這裡和大家談談“書影”是一種什麽樣的書以及我們應該怎樣看“書影”,以便大家更好地理解我編著這本《學人書影初集》的宗旨和意義。

簡單地說,所謂“書影”,是通過選印一部書中的一頁兩頁少數頁面,以體現其版式、字體等外在形態。把這些單種的“書影”按照某一主題編錄在一起,就是“書影”類著述了。這類“書影”類著述,現在通常又稱作“圖錄”。在中國,這類著述,是由楊守敬在辛醜條約簽訂那一年(1901年)刊行的《留真譜》首開其例的。按照現代的學術觀點,這當然主要是版本學範疇之內的事情,用顧廷龍先生的說法來表述,其旨意乃“言版本而注重於實驗也”(潘承弼、顧廷龍合編著《明代版本圖錄初編》卷首顧廷龍序)。用我不太準確的大白話來講,顧廷龍先生的意思,是說看不到東西就說不清事兒,直接看不到古書就只好間接看“書影”。

楊守敬的《留真譜》主要選錄宋元古刻本和舊寫古鈔的早期典籍,接下來繆荃孫編印的史上第二部“書影”,就乾脆直接以《宋元書影》為書名,更清楚地體現出早期“書影”類著述的一大特點——著錄的對象,基本上都是世上稀見的古刻舊本,尤以宋刻元刻為主。

至1941年潘承弼、顧廷龍合編的《明代版本圖錄初編》出版問世,始使得這一類著述的編纂出版進入一個全新的階段——即脫離惟古是崇、惟古是求的狀態,進入全面、系統的著錄各個時代、各個地區印製的書籍的時代,這也可以說是“書影”類書籍脫去古董家習氣而整體呈現出強烈的學術研究氣息的時代。我們看顧廷龍先生所撰《明代版本圖錄初編》的序文,可以清楚看到,他是把版刻圖錄視作目錄學的三大構成部分之一而與流略、校讎之學並列的,而科學地編印各個時期的版刻圖錄,便可使歷代公私之作“有系統可尋,條理可睹”。這當然不是古董家、鑒賞家的路數。

後來系統反映中國古代版刻狀況的劃時代性“書影”類著作,是1961年出版的趙萬裡著《中國版刻圖錄》。較諸以往,這部書雖然堪稱“系統”、“全面”,但明清部分、特別是清代部分,分量和深度卻都有明顯不足。明代部分,先出的《明代版本圖錄初編》雖然可以對其有所補充,但清代部分的缺憾,卻無從彌補。

這種局面,直到先師黃永年先生和賈二強學長在1997年出版《清代版本圖錄》一書,才發生根本改變,中國古代版刻發展的整體脈絡,始被大體勾勒出來。其實當年顧廷龍在編著《明代版本圖錄初編》時,最初的想法,本來是“欲以清代刻本為始”的(潘承弼、顧廷龍合著《明代版本圖錄初編》卷首顧廷龍序),沒想到五十多年以後才實現他的初衷。這種情況,也顯示出版本學研究的複雜性和巨大難度。

我在這裡講這些情況,是想讓完全不了解“書影”為何物的人們,得便時去查閱一下這些書籍,知道這類著述的一般形式,明白它的基本用途。這樣或許就比較容易理解我的這本《學人書影初集》了。——“書影”類著述,就這麽個樣子。

有的讀者說這本書不是他所認為的“圖錄”,我不知道這種人心目中的“圖錄”或者說“書影”是什麽樣子。至少我這本《學人書影初集》的編錄形式,同《中國版刻圖錄》《明代版本圖錄初編》以及《清代版本圖錄》是完全一致的。我想,這些讀者看不明白《學人書影初集》是怎麽回事兒,恐怕是因為確實對這類著述缺乏起碼的了解。

譬如,就文字說明形式而言,在楊守敬初創《留真譜》的時候,可以說是根本沒有任何說明的,只是“書影”的圖片而已(連圖片也不是完全的一頁,還省略掉很多字沒有按照原樣刻)。後來像瞿啟甲編著《鐵琴銅劍樓書影》、劉承乾編著《嘉業堂善本書影》、故宮博物院圖書館編著《故宮善本書影》、王文進編著的《文祿堂書影》等,著錄作者、書名、卷次、版刻時代和版本特徵等項要素漸詳,但仍然隨意性較強,這些書或繁或簡,而且還缺乏一些重要的版本要素(如版框長寬尺度),仍然不夠規範。比較規範的著錄形式,應是肇始於潘承弼、顧廷龍兩人合著的《明代版本圖錄初編》,而至趙萬裡《中國版刻圖錄》方臻於完善。

我這本《學人書影初集》的文字說明,在“凡例”中已經清楚交待,是“略仿先師黃永年先生與賈二強學長編著《清代版本圖錄》的體例”,讀者只要認真閱讀這樣的說明並多少了解一點兒上述“書影”類著述的體例,是不會有什麽疑惑的。

關於這一點,有的讀者說我的“解題”不“專業”而且“無聊”,我想這也是因為完全不懂版本學這門專業是什麽才會產生的很不專業的想法。須知版本學知識並不是一門很普遍的知識,有些人從來沒有機會了解一點點皮毛,因而弄不明白什麽樣的文字說明才是合乎規範的版本學解說,這是很正常的,當然也是不足為怪的。不過若是真心想學,其實並不是很難,如同我在《學人書影初集》的自序裡已經談到的那樣,版本學知識在文史研究的諸多基礎知識當中,是最單純、也是最簡單易學的。當然比起在互聯網上肆意放言,畢竟還是需要多花費一些心力的。

除了這種對書籍總體編纂形式的理解之外,我注意到還有某些讀者對敝人選錄的具體書籍頗為不以為然。這主要是說我選錄的這些書籍檔次很低,上不了台面,以至遠不能與某某大佬相比。

關於這一點,我想也有必要適當做一下說明,這主要是想告訴真心關注古籍版刻的讀者應該怎樣看待古書的價值。

談到古籍版本,大家都知道,它往往和古籍收藏具有密切聯繫。因此,在這裡,我想先引述一段清人洪亮吉評騭藏書家等第的著名論述:

藏書家有數等。得一書必推求本原,是正缺失,是謂考訂家,如錢少詹大昕、戴吉士震諸人是也。次則辨其板片,注其錯訛,是謂校讎家,如盧學士文弨、翁閣學方網諸人是也。次則搜采異本,上則補石室金匱之遺亡,下可備通人博士之瀏覽,是謂收藏家,如鄞縣范氏之天一閣、錢唐吳氏之瓶花齋、昆山徐氏之傳是樓諸家是也。次則第求精本,獨嗜宋刻,作者之旨意縱未盡窺,而刻書之年月最所深悉,是謂賞鑒家,如吳門黃主事丕烈、鄔鎭鮑處士廷博諸人是也。又次則於舊家中落者賤售其所藏,富室嗜書者,要求其善價,眼別真贗,心知古今,閩本蜀本,一不得欺,宋槧元槧,見而即識,是謂掠販家,如吳門之錢景開、陶五柳、湖州之施漢英諸書估是也。(洪亮吉《北江詩話》卷三)

等第排列的次序,自然是拾級而下,愈下愈加卑微。嚴格地說,洪亮吉對這幾等人高下尊卑的評騭,我並不認同,大千世界,人各有所好,沒必要抑此揚彼,但其中有一部分類別的劃分,是可以挪移過來比附人們看待古籍價值眼光的不同的。

譬如,在評判古籍的價值時,洪亮吉所說以黃丕烈為代表的賞鑒家,還有以錢景開、陶五柳等為代表的掠販家,他們同以錢大昕為代表的考訂家,或是以盧文弨為代表的校讎家,認識是會有很大差別的。一些在賞鑒家或掠販家眼中上不了台面因而也就換不到鈔票的書籍,在考訂家和校讎家的眼裡,也許會有很特別的價值。我在自序裡已經清楚告訴讀者,選印在《學人書影初集》中的這些書,從經濟的眼光看,“並沒有多大收藏的價值”,它只是給讀書的學人提供的版本信息。當然,這些話的涵義是什麽,也只有讀書人才能懂。

如果對這些書的版本價值稍微自誇一下的話,我可以說,其中大部分書都是很能上得了學術的台面的。從第一種書顧棟高的《尚書質疑》數起,這個版本就很少見;到最後一種書江有誥的《音學十書》,同樣如此,這是舊時治學者難得一見的佳品。這裡邊的奧妙有很多,需要逐漸提高自己的文獻學素養。有時間的話,以後我會選擇一些書籍具體加以介紹的。對古籍版本感興趣的讀者,買一本放在案頭,可以隨時看,慢慢學。我想,只要你是一個讀書人,而不是滿天下劃拉“資源”的掠食者,是不會後悔的。

2019年6月10日記

辛德勇

歷史學博士、北京大學教授。主要著作為《隋唐兩京叢考》《古代交通與地理文獻研究》《海昏侯劉賀》等。