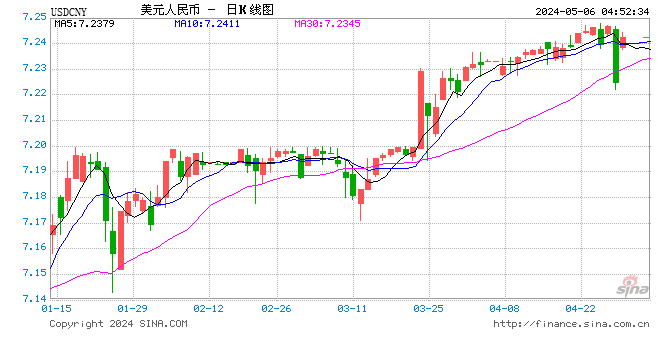

匯率缺乏正常波動性是人民幣國際化一大障礙

|

編者按

8月11日,中國金融四十人論壇(CF40)在黑龍江省伊春市舉辦第二屆“中國金融四十人伊春論壇”,主題聚焦“金融開放與人民幣國際化”。CF40學術委員會主席、北京大學國家發展研究院副院長黃益平出席論壇並從匯率角度分享了他對人民幣國際化的看法。

人民幣國際化的設想在提出伊始就具有清晰的推進思路。經過了加速推進階段與步伐停滯階段,如今人民幣國際化再出發的時機已經成熟。一般可根據貨幣的支付、計價和儲值三大功能的國際化程度來判斷貨幣的國際化程度,目前人民幣的支付功能最為成功,而計價功能的國際化難有突破。

對於人民幣成為國際貨幣需要滿足的條件,主要有三點:第一,國家經濟強大且高度開放;第二,金融市場開放且流動性充裕;第三,制度環境透明公平。三個條件缺一不可,由此來看,人民幣國際化是一項長期任務,不是在短期內可以達成的。

推進人民幣國際化的關鍵是解決匯率問題。只要沿著當前的方向,繼續提高匯率的靈活性,逐步消除未來人民幣國際化進程中可能碰到的大的障礙,相信人民幣國際化的路線會走得越來越好。

當前正是進一步推動人民幣國際化的好時機

2006年,中國人民銀行在報告中提及人民幣國際化設想,提出了“兩條腿走路”的策略。所謂“兩條腿走路”,一是擴大跨境人民幣的使用,二是推動資本項目的開放。可以說人民銀行在一開始考慮人民幣國際化問題時,就已經擁有相當清晰的思路。這條思路在今天依然是適用的。

到2009年,人民幣國際化開始加速推進。當時正值全球金融危機時期,中國國內經濟面臨極大下行壓力,各項刺激政策陸續頒布。在這樣的背景下積極推動人民幣國際化,是有些逆勢而為的。而如今再回頭去看,在美元走弱的大背景下,當時央行推動人民幣國際化的邏輯就顯得比較清楚。

2009年時的主要人民幣國際化政策是推動跨境貿易和跨境投資的人民幣結算,此後則又逐步推出了一系列其他措施。比如,建立我國香港和其他一些城市的離岸市場,在香港發行人民幣計價資產,開放國內債券市場,以及人民幣進入SDR籃子。

2015年“8·11匯改”以後,人民幣國際化的步伐突然慢了下來。這是一個出人意料的變化,主要是由於匯改所引發的人民幣貶值預期,阻礙了國際化的進程。客觀來看,匯改政策本身是一項非常市場化的舉措,既是順應潮流,一定意義上也是對此前國際上的批評所做出的改進。但是,由於這次改革激發了人民幣貶值的普遍預期,導致資本外流壓力非常大,央行不得不采取很多措施來穩定匯率和市場預期,強化跨境資本流動管理。當時的普遍說法是“拓流入,限流出”,在這樣的政策背景下,人民幣國際化很難再展開,不得不停下來,甚至可以說走上了回頭路。為推進人民幣國際化而建立的香港離岸市場,反倒成為了對在岸市場預期的極大干擾,最終導致市場流動性減少、規模縮小。

轉機始自2016年年底,人民幣的市場預期開始變得平穩,市場不穩定時引入的跨境資本流動管理措施已經在逐步退出。從這一角度來看,當前正是進一步推動人民幣國際化的好時機。

國際市場對人民幣國際化存在需求,計價功能難有突破

前央行行長周小川曾提到,以美元這一單一主權貨幣為主導的國際貨幣體系長期來看是存在問題的。因此,他積極倡議使用SDR。那麽,SDR到底能做哪些具體工作?兩三年前,我曾與周行長一起到法國巴黎參加國際貨幣研討會,在會上,周行長提出了幾項具體的SDR使用建議。比如,發以SDR計價的資產,建議央行、商業銀行資產負債表以及外匯儲備報告使用SDR等。IMF也曾成立SDR改革研究小組,研究IMF能否對SDR的廣泛使用有所推動。但是由於種種原因,這個研究最後只能不了了之。

推動SDR這樣的超主權貨幣成為國際貨幣,是長期任務,不是短期內能達成的。短期內最可能的情形是,美元的作用受到一定限制,其他儲備貨幣同時分擔國際貨幣的角色。從這一角度來看,人民幣成為國際貨幣是存在一定需求和可能的。

衡量一種貨幣的國際化程度,一般可根據貨幣的支付、計價和儲值三大功能的國際化程度來判斷。目前來看,在國際化方面,人民幣支付是做得最成功的。其次,儲值功能的國際化有比較大的進展。由於債券市場的開放,以及人民幣加入SDR,各國央行都開始持有人民幣。相對比較滯後的是人民幣計價功能的國際化,這在短期內很難有大的突破。

經濟規模並非充分條件,金融市場開放度和流動性至關重要

幾年前,我與樊綱教授做過一項關於人民幣國際化的研究,題目是《人民幣成為國際貨幣所需要的條件》。通過參考其他國家的經驗,我們最後得出的結論是,人民幣成為國際貨幣需要以下三個條件:第一,國家經濟要較為強大,並需要保持高度的開放;第二,有比較發達、開放,同時流動性充裕的金融市場;第三,有相對透明、公平的制度環境。這三個條件缺一不可。

這項研究給我帶來的第一個啟示是,經濟規模也許是該國主權貨幣成為國際貨幣的重要條件,但並不是充分條件。以美元為例,上世紀初,美國的經濟規模便已經遠遠超過了排在其後的兩三個國家經濟的總和,但美元在很長時間內都沒有成為國際儲備貨幣。因此,並不是說,現在中國成為了全球第二大經濟體,人民幣成為國際貨幣就是理所應當。

我獲得的第二點啟示是,金融市場的開放和流動性是相當重要的條件。以日本為例,日本曾積極推動日元國際化,但最終沒有非常成功。背後有兩點原因:首先,日本人的英文水準不是很高,外國人去日本投資,必須帶上翻譯才能溝通,這在一定程度上影響了日本金融市場的開放程度;其次,雖然日本的債券市場規模很大,但許多投資者僅是持有到期,市場缺少換手交易,既影響價格發現,也影響市場退出。如今,我國的金融市場開放與債券市場流動性也遇到了同樣的問題,需要我們在推進人民幣國際化的過程中予以思考。

前面提到的三個條件均比較籠統,但每一條都是推動人民幣國際化所必須考慮的問題。這也再次表明,人民幣國際化是一項長期任務,不是在短期內可以達成的。

解決人民幣匯率問題是關鍵

2005年以來,在人民銀行關於人民幣匯率政策的報告中,一般都有以下三句話:第一句是,要增加匯率靈活性;第二句是,讓市場因素在匯率決定中發揮越來越大的作用;第三句是,在短期內保持均衡水準的相對穩定。一開始看這三句話,會認為這三條難以同時實現。但仔細思考後,會發現其背後是存在合理的邏輯關係的:逐步讓市場發揮更具決定性的作用,不斷向市場均衡靠近;同時在短期內,保持匯率不發生過大的波動。

但現實情況是,在這樣的政策背景下,人民幣匯率缺乏正常波動性。一旦市場出現大的衝擊,無論決策者還是市場參與者都很不適應。一方面,市場一發生波動,就出手乾預,反而影響了市場對政策的合理解讀。“8·11”匯改之所以形成如此大的貶值預期,一定程度是因為過去人民幣匯率一直沒有波動性,市場誤會了此次央行改革的真實意圖,認為改革的原因是央行無法再繼續保匯率,由此形成了一致貶值預期。

另一方面,市場參與者缺少匯率風險管理意識。同樣是在“8·11”匯改時期,由於此前人民幣一直升值,國內一些機構並沒有考慮到人民幣存在貶值的可能,因此,到海外發債時,機構沒有做任何風險管理。當人民幣貶值預期出現,匯率發生波動時,發債機構就變得非常被動。從上面的兩個例子中,我們可以看到經常性乾預對市場預期的不利影響。

好的方面是,從2016年年底到現在,央行沒有再采取經常性的匯率乾預。因此,雖然當前我們還是有管理的浮動匯率制度,但只要沿著當前的方向,繼續提高匯率的靈活性,逐步消除未來人民幣國際化進程中可能碰到的大的障礙,相信人民幣國際化的路線會走得越來越好。(編輯 祝乃娟)

責任編輯:張國帥