(圖片來源:全景視覺)

魏翔/文最近,劉強東關於“拚搏”和“混日子”的企業管理觀引來了大量圍觀和關注。隨後,將拚命工作捧為“我們修來的福報”的馬雲為劉強東的“拚搏論”注入了更多的話題和爭議。

一個企業的用人觀和管理方式,為什麽引來全民圍觀,並點燃如此多的爭議呢?某種程上這是因為京東確實是代表互聯網經濟和新經濟的頭部企業之一,而劉強東的坦率和激進本身也具有很強的新聞價值。但是,更重要的是,在中國經濟走入轉型的十字路口時,經濟下行的壓力已經蔓延到個人工作和生活的毛細血管中,大家慢慢體會到經濟轉型的迫切和自身轉型的壓力。在這種情況下,“京東們”的做法可謂是牽一發而動全身,對未來的勞動力市場具有“多米諾骨牌效應”。

在經濟繁榮的時候,我們很難體會到資方和勞方的對立,更多體會到的是所謂的“win-win”(雙贏)。而在經濟的轉型期,勞方和資方的關係就會凸顯出更多的“動態不一致”。企業要發展、員工要生存,是勞動者太懶散了,還是資本家太險惡了?一個個尖銳的問題擺在了勞資雙方的面前,形成當前企業改革不得不回答的問句。我們必須回答這份問卷,必須答好這份問卷,因為國家的改革已上路。中國未來經濟復甦的希望在於人力資本的崛起和勞動者新紅利。從這個角度來看,京東的危局實際上為我們提供了一份嶄新的啟示錄,為一大批新經濟中的企業如何破繭重生、逆勢出頭提供了重大的窗口機會。

縱觀國際發展的規律和路徑,這個窗口機會的關鍵詞就是閑暇革命。

“閑暇革命”浪潮

從上世紀五六十年代開始,眾多國家相聚進入工業化社會並相續完成經濟規模和經濟總量的原始積累,經濟發展逐漸向追求生產效率和生活水準的階段進發(Walsh, 1956; Wilensky,1961)。在此過程中,一些國家跌入了“中等收入陷阱”,一些國家進入了高收入發達國家的行列。在這條分水嶺上,一個顯著的問題就是這些國家都普遍碰上了“工作-閑暇平衡”(WLB,Work Leisure Balance)。研究發現,凡是實現了WLB的工業化國家都進入了高收入發達國家行列。那些沒有實現WLB的國家便調頭落進了中等收入陷阱。在這樣的形勢下,世界各國實現“工作-閑暇平衡”的需求日益增加,引發了世界範圍內的“閑暇革命”。

在英國,“閑暇革命”觸發了一系列關於工作-閑暇生活平衡的福利政策和社會政策,包括:課稅扣除(tax credits)、兒童照顧(child care)、就業權利(employment rights)等。這些社會福利政策起到了比很多經濟政策更大的、促進經濟轉型的效果,幫助英國企業進入可持續、溫和發展的內生增長路徑。在之後的半個世紀內,英國在全國範圍內持續實行多種措施鼓勵“家庭和諧型工作環境”,如:國家兒童撫養戰略(National Childcare Strategy)、擴展的女性和男性權利(extended maternity and paternity entitlements)、最低工資制度(the minimum wage)、新單身父母協議(the New Deal for Lone Parents)、工作家庭的課稅扣除(Working Families Tax Credit)。與此同時,美國、日本、澳大利亞,甚至韓國均實施了大量關於“閑暇革命”的政策。他們宣稱,要通過制定政策,促使個人和家庭實現“工作-閑暇平衡”(Howard,2005)。這些政策主要包括了三個方面:家庭稅收利益(Family Tax Benefit)、母性支出(Maternity Payment)、兒童照顧利益和稅收減免(Child Care Benefit and Tax Rebate) (Howard,2005)。

更加難能可貴的是,企業界對政府的上述社會經濟福利政策展現出高度的理解和理性支持。西方的企業家充分吸收和利用學術界對閑暇、效率、生活水準和可持續發展的研究成果,充分認識到,“工作-閑暇平衡”的政策在企業中的運用使企業能夠從中獲得超額的利益,比如:提高員工的留職率、提高生產效率、增強員工的歸屬感、減少摩擦成本等。Ronald Burke (2000)的研究顯示,企業給予員工閑暇時間的尺度越大,和諧管理所獲得的利益越大,這些利益包括:工作滿意度提升、產出的創新率提高、工作的留職率上升、生產的錯誤率減少和企業總用人成本的下降。對於員工來說,受益於企業的這些政策,使他們提高了工作滿意度、增加了幸福指數、促進了身心健康、延長了為企業貢獻的時間(Cooper & Lewis 1998)。這使得員工願意以更飽滿的狀態,以更無償的付出來反哺企業所實施的“工作-閑暇平衡”政策。

尤其,依賴於創新、依賴於人力資本、依賴於技術的新經濟企業在1960年代以後更加認識到給予員工更彈性、更靈活的工作-閑暇合理配置,可以有效提升企業的聲譽和競爭力,由此形成了一股新經濟企業追逐“閑暇革命”的浪潮(Dex & Scheibl,1999)。Wakisaka(2007)的研究顯示,那些高度推行家庭友好型管理的公司,尤其是新經濟公司,取得了更大的銷售額,同時每個員工獲得了更高的平均工資,公司也從每個員工中獲得了更高的利潤。正是在“閑暇革命”的浪潮下,我們看到蘋果、谷歌、亞馬遜這樣的公司對員工的管理越來越人性化、越來越寬鬆、越來越如家庭般溫暖。

閑暇視界下的發達國家圖譜

“閑暇革命”的效果、效益不僅體現在企業和個人層面,最終它展現在宏觀層面,體現在國與國的競爭差異與福利水準差異上。

圖1對比了中國、美國、日本在“時人均GDP”上的差異。所謂“時人均GDP”即每一個工人每小時所能創造出的GDP產出。在這個指標上,我們看到中國僅僅是日本的1/26和美國的1/34。這說明中國人的產出效率和發達國家依然存在著巨大差距。

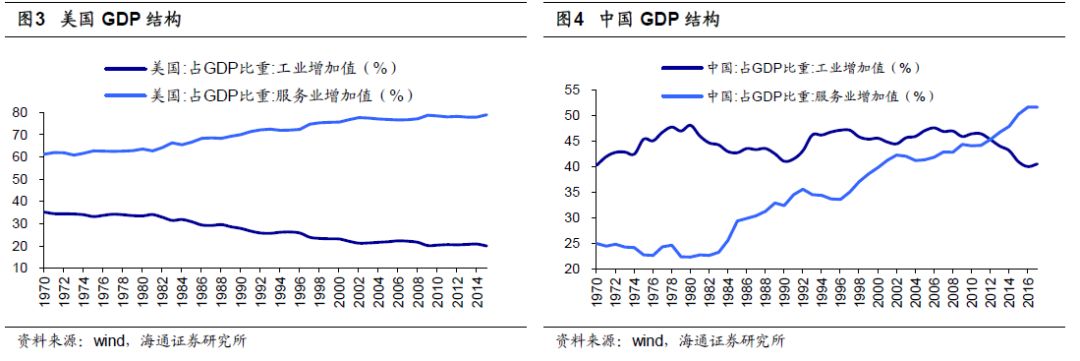

中國經濟低效率的原因之一通過“時人均GDP”的計算公式便可一目了然(時人均GDP=r人均GOD/工作時間):在人均GDP不變的情況下,我們中國人的工作時間太長啦!工作時間過長,使得再高的人均GDP在效率上都表現為徒勞。一個效率低下的國家、一個效率低下的工廠將徹底喪失潛在增長率,最終跌入竭澤而漁的“中等收入陷阱”之中。這種景象在圖2-圖5中更有所喻示。圖2到圖5我們分別對比中國和世界上大部分發達國家在“閑暇革命”層面上的對比關係。

數據來源:OECD官方數據庫、中國統計年鑒,並經作者整理、繪製

注:不同顏色的圓點分別代表該國不同年份的數據

圖2顯示,在人均GDP(富裕程度)我們和發達國家之間顯示出顯著的差距,其中一個原因就是我們的有效休閑時間太少了。它所帶來的後果之一體現在圖3中:那些“創新指數”高的國家,如瑞典、芬蘭、英國、美國、德國,他們的休閑時間都處於高位。當然,此處也指出了“休閑質量”的問題:那些創新指數低的國家,如波蘭、保加利亞、立陶宛,他們的休閑時間很多,但休閑質量較低,因此“閑暇革命”並未真正產生,也就沒有激發出更高的創新水準。而中國,目前即便在休閑時間的有效數量上也和發達國家相比顯得明顯不足。也就是說,中國工人實際能得到的休閑時間仍顯不足。

數據來源:OECD官方數據庫、中國統計年鑒,並經作者整理、繪製

注:不同顏色的圓點分別代表該國不同年份的數據

圖4和圖5顯示,在社會福利水準上,發達國家較長的休閑時間使他們有足夠的能力和足夠的空間來提升預期壽命和降低嬰幼兒死亡率。因此可以說,發達國家所進行的“閑暇革命”實質上就是“生活質量革命”和經濟發展的“高質量革命”。這種革命為中國目前所推行的高質量發展和供給側結構性改革提供了很好政策啟發,也為“京東們”這樣的新經濟企業如何進行管理提升和效率提升提供了良好的借鑒!

更重要的是,“閑暇革命”為那些還沒有成為新經濟頭部企業的公司們在未來如何進行逆襲和超越提供了很好的思維導圖!

新經濟可迎來新窗口

“京東”這次人事變革的初衷並不是要裁撤人員而正如劉強東所指出,混日子的人越來越多、大企業病逐漸湧現,人浮於事已給企業發展帶來了扼殺性的效果。如何處理拚搏和勤奮、懈怠和發展之間的關係,成為橫在中國頭部企業面前的大課題。

早在100年前的1924年,哈佛大學在芝加哥所實施的、著名的“霍桑實驗”實際上就為中國目前的這個大課題提供了很好的借鑒。“霍桑實驗”揭示,工人不只是受物質激勵的“經濟人”,更是受榮譽和文化所驅動的“社會人”。當公司成長為大企業和頭部企業,公司提供給工人的工資已經超過其生存所需的基礎水準,此時,能激勵員工繼續拚搏和努力的因素就不再是強壓、利誘甚或威脅。相反,給予員工更多的榮譽感、更好的工作機制、更強的成員聯結將成為企業跨出“大企業病”而起死複生的良藥。正如“霍桑實驗”所揭示的結論:眾多的管理政策,包括增加工資、福利優惠、規章強化都不是生產效率上升的主要原因,最重要的原因有兩條:一是使員工獲得參與工作的光榮感,二是成員間良好的工作關係和互動關係。“霍桑實驗”為中國新服務、新經濟中的頭部企業如何解決“混日子”“怕拚搏”提供了深刻啟示。如果像“京東”和“阿里”這樣福利好、待遇優的企業都會大量出現怕拚搏和好懶散的員工,那麽,首先應該反省和內醒的應該是創始人和管理人自身!

“解決懶人千萬條,提高效率第一條”。同樣作為新經濟頭部企業,“攜程”為這次的京東事件可以提供一個小借鑒。“攜程”董事長梁建章博士會同史丹佛大學的合作夥伴,頂尖經濟學期刊《經濟學季刊》上發表了關於彈性工作製的優秀論文。論文指出,通過給予攜程某些員工更靈活、更寬鬆的彈性工作制度來激發員工的參與感和工作效率,取得了很好的效果。這項工作得到了國際上的廣泛關注和諸多認同。梁建章先生將人口問題和勞動經濟學研究運用到企業管理革新上,值得任何一家新經濟企業借鑒和討論。

(小標)結構性改革,企業切忌“失位”

結構性改革是一個很容易被非專業者誤解的經濟學名詞。結構性改革並不是只要對產業結構、資金結構、融資結構等進行改善或提升。此處的“結構”是指要素間效率配置的結構。結構性改革是要改革影響要素配置效率、影響經濟效率發揮的制度、體制、規則。結底結構性改革,就是要改除自身的體制弊病,提升效率。在結構性改革方面,政府已經下定決心壯士斷腕,推出了諸如減稅減負、行政優化、簡政放權等關乎體制破冰、規則改善的強有力的政策措施,在這樣的情形下,企業難道可以襲舊而自肥嗎?企業理應順應國家的結構性改革思路。在結構性改革、效率化革新方面,企業應該是主力軍,也應是最大獲益者和承擔者。現在,這場改革政府已經走在了前面,為企業開拓了環境,而我們的企業如果還因循守舊、

妄圖在舊體制中攫取“勞動力剩餘價值”,而不是在效率革新中尋求“人力資本紅利”,那麽不管曾經多麽優秀的企業,都將被後來的效率化企業所吞並。為什麽像“京東”這樣的企業,面對著來自於“拚多多”“亞馬遜”的衝擊顯得辦法不多、捉襟見肘?最主要的原因是“京東們”在改革思路和高度上低於政府的結構性改革高度,沒有把自己的管理變革定位在“結構性”的高度。能夠順應國策、能夠做出結構性變革的企業才會成為新時代的新頭部。

實際上,阿里巴巴、京東和百度這樣的企業都是在政府前一次的結構性改革中的受益者,我們希望在政府這一次的結構性改革中,頭部企業們千萬不要“失位”,而應該看清局勢、認清格局,對自己做出果斷的結構性改革。

“五一”來臨,向誰要假期?

中國非常重視假日改革類的福利改革。早在1995年就開始推行了一周雙休的假日改革,隨後在1999年又啟動了“黃金周”的假日改革。之後又增加了傳統假日調整。在國家層面上不斷豐富和增加國民的休閑時間。實際上是進行了勞動供給政策上的結構性改革。

國家的效率要想提升上去,迎接“閑暇革命”,實現高質量、高效率的經濟轉型不可避免。國家帶頭只是開始,最終還需要各類企業(尤其是新經濟中的頭部企業)順應國家的思政策路,做出管理人性化、管理科學化、產出效率化的結果性表率。

以京東為代表的新經濟企業最有條件也最有能力配合國家的結構性假日改革思路,通過人性化和效率化的方法,而不是粗放型數量化的方法,來解決“大企業病”。這將獲取國家給新經濟企業的最佳跳漲窗口。反之,如果我們的一些頭部企業,尤其是高新服務業當中的頭部企業如果還希望以物質資源壟斷,謀求人力雇用壟斷,走上比行政化還行政化的退化道路,就是誤解了中國新經濟的改革方向。

不加班,就是不拚搏嗎?不超長工作就求不到福報嗎?與其強迫拚搏,不如創造有利於拚搏的結構性機制。在這方面,發達國家的優秀企業作為“過來人”的成功經驗,非常有利於啟發我們的在位企業。進入21世紀以後,以亞馬遜和谷歌為首的新經濟企業,充分認識到企業運行的每個環節面臨著新的挑戰,特別是人力資本方面的挑戰。重新定義人力資源以及人力資源的溢出價值,顯得極其迫切。Hilborn(2005)指出,50%的美國公司正在進行人力資源變革,25%的美國公司幾乎已經完成了變革,還有8%的公司計劃在不久的未來進行變革。變革的主基調就是通過人性化管理來提升效率,拒絕僅僅謀求人力資源規模和工作數量的變化。與之相配合的工具,是工作場所的多樣化和遊戲化、人員管理的授權化和彈性化。比如辦公室公園、虛擬辦公室、在家辦公、“隨叫隨到”合約製等。

為了實現效率提升的高質量發展,中國正在大力提倡和推行“帶薪休假”制度。然而,很多企業甚至是高新技術企業卻成為抵製“帶薪休假”、恐懼“帶薪休假”的典型。這最終將扼殺企業自身的創新能力和發展動力,被鎖定在勞動密集型的“低發展陷阱”之中。

當我們面臨著“五一”小長假來臨的時候,國民總是希望向政府要到更多的假期。但是大家想到過沒有,國民獲取更多假期的阻力是來自於政府多一點還是企業多一點?政府的假日改革已經出發,企業相應的改革更趨迫切。面對“閑暇革命”的浪潮,很多企業混淆了產出和效益、“馬兒跑得快”和“馬兒要吃草”之間的樸素經濟學規律和基本企業管理常識。

(作者系中國社會科學院財經戰略研究院經濟學博士,經濟觀察報宏觀經濟研究院特約研究員)