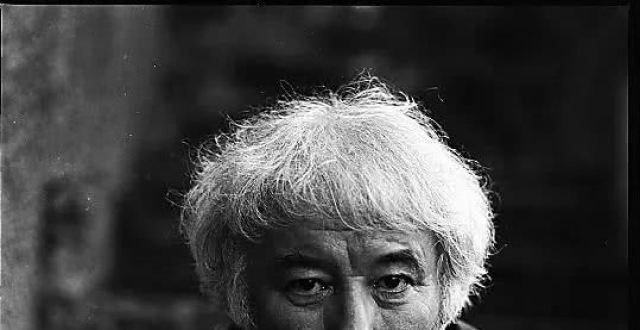

Martin Heidegger

▊文 | 楊利亭(四川大學文學與新聞學院,符號學-傳媒學研究所成員,比較文學研究方向)

也許,對於海德格爾來說,無論是人類史,還是世界史,沒有什麽是不朽的,更沒有什麽是偉大的,唯有思想的使命給出了衡量他如其所是的標準——“我對自己毫無想法,我隻追求思想的使命”。阿倫特懷著讚賞之情,稱海德格爾為“秘密的思想之王”;伽達默爾以“大破大立”來形容海德格爾的哲學思想。某種程度上,海德格爾的確是一個更高意義上的、純粹的思考者。

Ⅰ“思想的保衛者”

無論是沉默,還是言說,海德格爾都堅守了一個純粹思想者的本分。正如他自己所說,“我不知道任何直接改變當今世界狀況的路線……倘若公開站起來說教並施加道德判斷的話,那就會違背思想任務的意義”。

在《致雅斯貝爾斯》的信中,海德格爾談到了“思想的保衛者”和思維者的孤獨之必須:“在這個不斷加強的世界危機中,思想的保衛者寥寥無幾。他們還要為反對一切形式的教條主義而不得不堅持鬥爭,且不計後果。……孤獨性不應該是被談論的對象。孤獨是從事思維和進行吟詠者能依人類的能力而堅守在存在身旁的唯一場所。”這種孤獨與思想的純粹恰好反映了海德格爾寂靜獨守的一面,也許這是海德格爾沉默的關鍵原因之一——在二戰後,面對眾人對他曾經的納粹身份的嚴詞指控,始終不發一言。正如海德格爾在其《形而上學導論》(1953年再版)中所表明的,“儘管在今天的傳言裡,本書被認為是國家社會主義的哲學,但它其實對這一運動的內在真理和偉大之處毫無貢獻。它是由一個始終在被各種‘價值’和‘總體性’觀念攪動不安的水面上平靜垂釣的人寫作的”。

ⅰ沉默:一種自殺式修辭

斯賓諾莎說,“懺悔,並不是美德”。對於海德格爾來說,沉默,或者拒絕置評,是最有效的姿態——對於納粹暴行所引發的不可挽回的歷史浩劫,以及它對整個西方乃至世界帶來的思想震動,任何理智的道說都無濟於事。

假設斯賓諾莎這句話或多或少符合海德格爾,那麽就是,自我批判和公開懺悔,“只是對他者批判的拒絕,一種使自身愈加充分的方式同時也為自己保留了不充分的權力,對自身的貶低同時也是對自身的頌揚”。沉默則不然,可以有很多種理解方式:承認、否認、接受、拒絕、肯定、否定、讚成、反對、兩可、兩不可或者零態度……沉默,是一種自殺式修辭,它觸動了言說的深層運作機制:言說,在關注和遺忘的存在中,具有一種掩飾的力量,這種力量抹去了每一個確定的意義,甚至抹去了言說者的主體性(不是人在說話,而是話在說人);言說之語既不是黑色也不白色,而是灰色——它為所有主體情緒提供了一個貌似萬無一失的藏身之地,進而使主體的形象及實在的太空得以暗化處理。於是,沉默使得眾人眼中的海德格爾形象,更加撲朔迷離,因為沉默幾乎抹除了他所有的價值立場。

ⅱ雙重態度:質疑與讚同

需要說明的是,筆者無意於涉及海德格爾與納粹政治的關係究竟如何(迄今為止也無人徹底探討出個究竟),而是聚焦於海德格爾的哲學思想本身。如果前文有不少篇幅論述海德格爾在納粹期間選擇沉默回避的話,也是為了更好的說明閱讀海德格爾著作本身的必要性,而不必先對其“知人論世”、不必反覆咀嚼其“政治汙點”。的確,既然無法還原那個具體的歷史場景,也就無法妄斷海德格爾的過往之事。實際上,讀海德格爾的傳記和讀海德格爾的哲學著作的感覺與印象,是截然相反的:前者帶來的是對海德格爾本人的質疑、焦慮和彷徨,後者相隨的卻是海德格爾思想本身所傳達的寂靜、詩意和愉悅(即使無法做到真正讀懂海德格爾的思想,也很享受其語言的詩意);這雙重截然不同的感受,猶如陀思妥耶夫斯基《白癡》裡的羅果靜對梅什金公爵的感受:在未見梅什金公爵的時刻,總是情緒暴躁、內心充滿怨恨和復仇動機;一旦見到梅什金公爵,就像見到了至善至美的化身,總能使自己平靜下來、理智對待一切。

Ⅱ存在的牧人

讀海德格爾的作品(尤其是《詩人何為?》、《荷爾德林詩的闡釋》和《藝術作品的本源》),總會不由自主地被帶入到一種純粹的思之寂靜與詩之空靈中——它使得我們不再貪戀或癡迷於對一種新哲學知識的掌握——原本是帶著某種閱讀目的和知識渴求,欣然而來,卻不料,一旦進入海德格爾的存在之思或思之存在的語境之中,除了傾聽,再無他願。

海德格爾對荷爾德林《返鄉——致親人》的闡釋,尤其是對詩中“家園”一詞的解讀,真是令人逸興遄飛、心向往之:“‘家園’意指這樣一個太空,它賦予人一個處所,人唯在其中才能有‘在家’之感,因而才能在其命運的本己中存在。”顯然,這個“家園”並非是具體的某個太空,而是貫穿在時空中的一種精神感知,或者更進一步說,之所以沒有具體的家園,是因為一旦進入“在家”之感,處處皆是家園,家園是一種可以貫穿一切的力量,比如,對於永恆的旅人來說,說他沒有家園,是因為他沒有固定的家園,但是,事實上,他所到之處盡是家園,他所向往之地和朝向之處都是他所尋遇的家園——即使這家園還處於尚未達到之地,也不妨礙“在家”之感的降臨——可見,家園不一定是終結點,也是尋求和發現的標識,是一種對逆向返回的深切召喚。旅人的漫遊與“家園”的關係,正如海德格爾對“追問”存在的獨特理解,即使本真的追問過程沒有終點,追問的過程也並非一無所獲,“這種漫遊,這種走向值得追問之問題的旅程,不是探險,而是回家”。可見,值得追問的問題本身和追問主體在其過程中,已經獲得了其自身的全部尊嚴,這就是追問的價值。

ⅰ存在與命名

通過哲學,海德格爾說出存在;憑依詩歌,荷爾德林為諸神命名。思與詩在共同尋求存在的過程中實現了內在的遙契、乃至和鳴。

荷爾德林在《如當節日的時候……》一詩中,以農夫行走在田野、凝神四顧起筆,全詩似乎以農夫為發端,但在我們閱讀該詩的時候,似乎農夫的形象及作用已經消失不見,農夫成為了一個銜接起自然萬物與諸神及其神性的通道:自然萬物本身取代了農夫,他的視線所及之處,仿佛已經成為了我們聚焦與沉醉的中心,而更深沉內在的力量是自然本身。自然是什麽呢,海德格爾說,自然並不是具體的某個地方或“其力量之封地”,“它是力量源泉本身,力量之本質由自然之無所不在而得規定”。自然的整全性並不在於其對現實之物量的悉數囊括,“而是指自然對現實事物的貫通方式”。“貫通”在此處似乎有一種超然一切又洞悉一切的力量,貫通是勾連、是銜接、是凝一的包納之姿態。不能用具體的現實某物來解釋這個無所不在、無時不在運行的“自然”,這個“自然”似乎在不經意間現身,在回避和對抗著任何限制、綁縛它的異己力量。“令人驚歎的自然不能施以任何製造活動,自然卻以其在場狀態貫穿了萬物”。

我附加一句不太相當、但是躍在嘴邊的希臘古話,“聽命者命由天定,不聽命者命不由人”,這裡的“命運”,已經被理解為一種超然於生命個體之上的力量,但並未將其作為一種宿命論——無論你聽不聽命,它都在那裡。毋寧說,此處的“命運”類似於海德格爾解讀中的“自然”——似乎自有一種貫穿力量,但顯然,命運無法等同於“自然”,因為命運擁有最終的決斷力,而“自然”卻沒有。正如,“什麽時候,一條河流能淹死自己?”或“一個被絞死的人令繩索窒息”,並不等同於約翰·濟慈的“消極感受力”:溫柔是這夜晚(Thetender is the night)。因為前者強調了一種客觀之物反客為主的僭越,擁有了自主性或主體掌控力,而後者則是“溫柔是這夜晚”與“夜色溫柔”的定語和中心語的位置倒轉——倒轉產生的效果是,“溫柔是這夜晚”中的“溫柔”貫穿了夜晚,此處的“溫柔”與海德格爾的“自然”之貫穿相近;而“夜色溫柔”中的“溫柔”是附帶的修飾、是可以被任何詞語替代的臨時氛圍的抓取。

ⅱ思想切近震顫的時刻

很難說,自己是否真正讀懂了或者讀懂過海德格爾,海德格爾關於荷爾德林詩歌的哲思,於我而言,過於詩意和豐富,同時也帶來了極度的焦慮和不安:“在閱讀時會感到溫暖,回家的溫暖,但同時也會面臨風險和危機:它將揭示我們的獨特之處——它關乎我們彼此相並的個體,關乎我們希望了解、卻無法全然了解的不完美的自我”及自我所處的世界。荷爾德林的詩歌被海德格爾視為觸及了人類“此在”的根基,而人類“此在”在其根基上是“詩意的”,荷爾德林無疑品嚐到了“詩意的棲居”的感受:“置身於諸神的當前之中,並且受到物之本質切近的震顫”。

我必須承認,是海德格爾使我感觸到了荷爾德林的偉大。依照布萊希特的說法,“荷爾德林就是德語詩歌的紅衣大主教,而這個大主教是海德格爾樹立起來的”。目前為止,三個作家的作品曾令我的思想發生震顫,陀思妥耶夫斯基、喬治·斯坦納和保羅·策蘭:陀思妥耶夫斯基是“人類心靈的拷問官”,他筆下人物的思想痛苦與絕望也時常波及到我的敏感神經,那絕不是一種癔症的歇斯底裡;斯坦納和策蘭使我心靈發顫,是因為他們都在探討語言、沉默與非人道的緊密關聯,他們在探討“奧斯維辛之後,寫詩是野蠻的”的根由——語言與詩歌的複興,是否是世界的再造。

勒內·夏爾說,“麵包掰開了人”,策蘭則說,“麵包掰開了上帝”,我想說,對於將全部救贖之希望投入詩歌的策蘭來說,詩歌掰開了詩人,而詩人卻不堪詞語的強硬,最終破碎為齏粉了。策蘭在其早期詩歌《阿西西》中,就述說了一個令人驚駭的故事,“一隻過去的手/掠動在眼前/製作了一隻陶罐;/這陶罐上/一隻永遠跑不動的獸/在一個砰然關閉的詞的面前/來吃手裡的睡眠”。總結一句,奧斯維辛之後,麵包不僅掰開了人,也掰開了上帝;奧斯維辛之後,陶罐上的猛獸,可以突破限制,一口吞噬掉人的睡眠。

1970年,長久地深陷精神崩潰不能自拔的策蘭,以“創傷之展翅”的決絕姿態,跳入米拉波橋,策蘭自殺的當天恰是希特勒的誕生之日,這無疑是一種走向極致的、對非人道的反抗。因此,周理農認為,“策蘭所計較的現實,是一段無法回避的歷史在當下的延續,而歷史正是一個人與他者糾纏的場所。策蘭並未放棄他者,而是他始終敞開的自我無從交付”,策蘭生存在一個以緘默和誹謗來殺人的後奧斯維辛世界——這個世界注定以其特有的冷漠,使已經死過一次的策蘭,再死一次。

如果說海德格爾選擇對自己曾經的不光彩經歷不予置評,是出自於對“任何補救的言辭都對已經造成的創傷於事無補”的清醒認知,那麽,他對策蘭詩歌的深度認同還是證明了他並沒有回避那段黑暗的歷史。

Ⅲ追問與顛覆

追問,是海德格爾哲學的起點。“前進,向著一顆璀璨的星辰,僅此而已”,一切都處於途中狀態、行進狀態。

海德格爾的這種追問的不求終極目的性,猶如卡夫卡在一個短篇小說中講述的人——無論如何,都要離開此地的人:

——“你想去哪兒?”

——“離開,僅此而已,這就是我的目的”。

“海德格爾的癖好是提問,而不是回答”。可以說,海德格爾全部的哲學思想,都建基於追問之上。在海德格爾那裡,提問或追問就是“思維的虔誠”,海德格爾最具開拓性的追問——也即他畢生都致力於的哲學事業,是對存在的追問。海德格爾並不追問客體、邏輯、概念和語法構成,他追問存在本身,而人的實際存在和屬己存在,經常性地依賴於對“存在問題”的追問,人通過對自己存在的追問,使自己的存在狀態或可能性成為可追問的問題而逐漸獲得自己的本質或人性。實際上,海德格爾不僅追問人的存在,還追問廣義的存在,即所有存在者是否都有其實存。

海德格爾始終在質疑和顛覆慣性、習以為常的傳統哲學認知,並揭示了思想固化的原因:“讓我們覺得樸素自然的,興許僅只是一種長久的習慣所習以為常的東西,而這種習慣卻遺忘了它賴以產生的異乎尋常的東西”。按照海德格爾的理解方式,如果將“世界描述為一個個概念,並對應一個個實在”,就違背了真正的思之品性,因為“對世界的描述”,並不等同於“世界的實在”。海德格爾舉了一個例子來說明,我們該如何“抽象地聽”:“聽到敲門聲,但從未聽到聽覺的感覺,或者哪怕是純然的嘈雜聲。為了聽到嘈雜之聲,必須遠離物來聽,使耳朵離開物。”這就像布朗肖一直所質疑的對卡夫卡的各種闡釋:隻關注卡夫卡所書寫的對象或書寫的主體狀態,而不是書寫本身。實際上,應該關注書寫本身,而不是書寫載體。布朗肖認為,在閱讀卡夫卡之前,必須認識到,卡夫卡的所有已書寫之物只是其書寫載體而不是書寫本身。因此,唯一能夠走進卡夫卡的方式,是參與到卡夫卡的書寫活動本身之中,讀者們或者研究者們所要做的是,回應卡夫卡的“以書寫等待書寫”的熱切召喚和誠摯邀請。

用羅蘭·巴爾特在其《S/Z》中的一句話作為結束語:“文本對於解讀者來說,是一種自行置入——你不過舉頭凝望,而文字卻自動印落在你的額頭之上。”

(本文為作者授權轉載)

編輯 | LY

-----------------------------------------------

讀,就是不斷地成為。