2014年2月14日,中國藝術史研究者高居翰在美國加州伯克利的家中與世長辭,享年87歲。

“令我害怕的不是死亡,讓我害怕的是,我腦中還有這麽多東西,我得趁還來得及,把它們提取出來。”晚年的他曾在部落格中這樣寫道。在生命的最後幾周,雖然一直臥病在床,經常處於神志不清的昏睡狀態,需要長期服用嗎啡來減輕病痛,但高居翰仍然在堅持製作關於中國繪畫史的免費視頻系列講座。

據他的女兒、鋼琴家莎拉(Sarah Cahill)回憶,就在他去世的前兩天,凌晨3點鍾,他突然清醒過來,向家人索要了一支錄音筆,想要把自己的想法記錄下來。他說自己做了很多夢,出現了很多幻覺,自己正在接近死亡。但他也意識到,自己的生命並不會因為死亡而結束,因為時間是由人們開始記錄它而開始的,“藝術史學家一直試圖記錄藝術史,我也一直試圖用照片和視頻的方式記錄宋代繪畫的歷史,這將是我最終的部落格”。

這其實也是高居翰一直以來的心願,將自己全部的學術資源分享出來,建立一座中國藝術資料庫,供學者們研究使用。這座豐富的學術礦藏——“高居翰數字圖書館”,如今坐落在杭州中國美術學院,於2017年正式上線。高居翰曾經說,他不想這座圖書館變成自己的紀念碑,它必須成為一個真正的研究性的圖書館,對全世界中國藝術研究者有所裨益。

今年,在高居翰先生逝世五周年之際,《文匯學人》採訪了莎拉,請她從女兒的視角,回憶日常生活中關於她父親的點點滴滴,包括對中國和中國藝術的熱愛,以及他與中國學者之間的深厚情誼,以此紀念這位用畢生心血推動中國藝術史研究的美國學者。

他想確證畫中的世界是否真實,

於是便決心開始研究中國藝術

文匯報:在學界,高居翰先生被譽為“最了解17世紀中國繪畫的美國人”,站在女兒的角度,父親在您印象中是個怎樣的人?

莎拉:我的父親是一個非常聰明且強大的人。他有驚人的記憶力,他能記住自己高中時背誦的詩歌,能記住那些最晦澀的中國畫家的名字,他們的出生日期和作品,但是,他卻記不清楚我的生日。他是一個內心複雜的人,有時候看起來很孤僻,但總是慷慨和善良。在我和我哥哥尼克小的時候,他會經常製作各種玩具送給我們,比如精美的木偶劇院,為萬聖節而準備的用紙製品、電線和其他家用物品做成的全尺寸骨架,用木屑製成的捕鯨船,以及用衣架製成的雕塑,等等。

文匯報:在您的印象中,他是如何對中國文化和中國畫產生濃厚興趣的?

莎拉:在我看來,父親是從零開始,直到現在成為一位出名的人物。他並非來自知識分子家庭或是藝術世家,他是家族中第一個上大學的人。我的爺爺是加州一個小鎮上的游泳教練,當時他對我父親是有點失望的,因為父親沒能如他所願成為一名運動員,反而像個瘦弱的書生。後來,在美國大蕭條時期,爺爺和奶奶離婚了,奶奶後來再婚。我父親其實是由他們的朋友和家裡的其他親戚撫養長大的,他根本沒有一個嚴格意義上的家。儘管如此,還是有一系列非常巧合的機遇讓我的父親愛上了中國文化和中國畫。

在20世紀40年代初期,他在加州大學伯克利分校上學,最初他想成為一名作家。但過了不久,征兵開始了,我的父親想要學日語,於是他就去參加了軍隊的日語學校。在亞洲的時候,他在韓國和日本的古董店裡買了一些便宜的中國畫。他對畫中的世界產生了強烈的好奇,想確證它們是否真實,於是便決心開始研究中國藝術。從亞洲回到美國後,他參加了學校東方語言學習的項目,在那裡得到了很多老師的啟示,那是父親生命當中非常重要的一段時期。直到1973年他第一次去中國,他研究了所有他能找到的資料,並開始大量撰寫關於中國畫的文章。

文匯報:在日常生活中,這種濃厚興趣是如何體現的?他帶您去看展覽嗎?會和您討論中國繪畫嗎?很希望您分享一些細節。

莎拉:從最初的日子到2014年我和父親的最後一次談話,中國藝術和文化的影響在我們的生活中始終存在。在我了解基督教之前,我就學習了佛教和道教。因為父親,它們在我的生活中發揮了更大的作用。我的家裡掛著許多畫,就在我每天練習的鋼琴旁邊。在我父親生命的盡頭,當他的身體非常虛弱時,只有當他討論中國畫時,他才會表現出真正的興奮和熱情,仿佛回到了舊時的自己。在我的童年時代,每次出去旅行我們總會去看各地的中國畫,無論是在美國還是在亞洲。

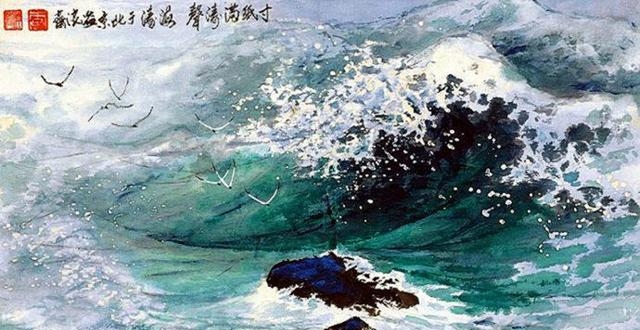

我的父親有一種神奇的魔力,在他的帶領下去欣賞那些畫作,會讓我仿佛置身於畫家筆下的那些景觀之中。無論是在我們伯克利的家裡,還是在伯克利藝術博物館和太平洋電影 資 料 館(BAMPFA),抑 或 是在我們的旅行中,每次欣賞中國畫,他都會讓我的注意力更加集中在那些畫作的細節,向我展示為什麽某些筆觸是創新的或獨特的,那些構圖是如何在左和右之間找到平衡,以及畫家們是如何把握構圖的視角的。在他的講解下,這些畫作會變得截然不同。我相信,不光是我本人,還有許多人也接受過我父親類似的引導。

所以我也逐漸意識到,他與這個領域的其他人進行辯論是多麽重要,即他與中國藝術史學家們關於用 “圖像”(visual)還是“話語”(verbal)來研究畫作的爭論。他認為後者是“無藝術的藝術研究”(artless studies of art),他認為一切都隱藏在畫作本身,要從那裡尋找。他很享受辯論的過程,也喜歡有一個持不同立場的“陪練”夥伴,這能讓他更加嚴謹地論證自己的觀點。此外,父親也會將繪畫和詩歌、音樂相比較,從格式還有手法的角度,這些都帶給我很多啟示。

文匯報:看來除了繪畫以外,您的父親也對詩歌和音樂情有獨鍾?

莎拉:是的,他喜歡古典樂。小時候,他會帶著我欣賞貝多芬、莫扎特、勃拉姆斯、馬勒和斯特拉文斯基。在12歲那年,我彈了一首勃拉姆斯的“ Intermezzo in A minor (Op.118)”,父親聽完後評價說:音樂才是你的天賦所在。他沒有說錯,音樂成為了我畢生的事業。他也喜歡詩歌,他最初的理想是當一名作家。在他年輕的時候也寫詩,他最喜歡十四行詩,他喜歡那種嚴謹的格式和帶來的正式感。在我2011年生日的時候,我告訴他,希望他為我寫一首十四行詩作為生日禮物。他愉快地答應了,並且馬上就開始動筆。寫完後他告訴我,他不僅僅寫了一首十四行詩,而是每天一首十四行詩。我想,他的靈感絕大多數還是來自他最熱愛的中國,包括他和他的中國朋友們的友誼,他們對於中國繪畫和園林的共同熱情,以及他們之間激烈的爭論。

對他而言,中國是最重要的前線,

是他生命力的源泉

文匯報:我們注意到您上一次來中國參加學術會議時,回憶起您父親幾次去中國的時候,會寫信給家人和朋友。其中談到,您在他過世後收到了他當時寫的一批信件?

莎拉:1973年,父親跟隨考古學家代表團第一次去中國,那時我才13歲,對他所做的事情毫無概念。當時他在中國,會給我的母親和我們都寫非常長的信,他也會給他的學生寫信,可是過了一段時間,他發現可能給所有的人一起寫信更容易一些,所以最後這些信件完全沒有任何給我寫的私密信息,都是一些新聞,或是他在藝術史方面的所見所想。當時的我不看這些信件,我希望他可以為我專門寫一些東西。在他從中國回到美國後,我為他演奏了一首門德爾松的曲子,可是在我彈奏的時候,他一直在跟我的朋友聊天。演奏完畢,他就簡單地說:“這個彈得還不錯,你還在練別的曲子嗎?”其實很多情況下,我們都是在父母過世之後才慢慢地去了解他們,對於我來說也是如此。直到他過世以後,那些我當時拒絕看的信件才最終回到我們的手中。現在,重新翻閱這些信件,我才能夠理解第一次抵達中國,對他而言意味著什麽。特別是,我自己來到中國以後,從父親的各位同事以及朋友那裡聽到和學習關於父親的點點滴滴,才明白這裡的一切對他來說是多麽重要。

文匯報:能否談談這批信件的情況。關於中國藝術,他在信中是如何談論的?

莎拉:在這些信件中,父親寫下了自己親眼看到的他所研究和喜愛的中國藝術,他的興奮與激動之情躍然紙上。比如,他記錄了自己第一次見到西湖的心情,其中有這樣一段:

今天早上,我一早醒來外出散步,也第一次看到了西湖,馬上明白了為什麽這裡被認為是中國最美的地方,以及為什麽有成千上萬首的詩和畫作都是關於西湖的。它很淺,特別平靜。湖邊有樹木、小山,還有非常著名的堤壩,這在白居易的詩裡面提到過,如果我沒記錯的話,應該是蘇東坡設計的。堤壩兩邊有很多柳樹,可以說是綠樹成蔭;還有斷橋,就像我在古畫裡看到的那樣。上午,主辦方又帶我們在湖上泛舟。但當天氣象不好,有點陰,但我們都很樂觀,鼓勵自己說這才是真正南宋衰頹時期應該有的氣象。我們來到一處被稱為“三潭映月”的景觀,上面有以蓮花為基底的建築。在小島的南部,水中有處地方有三個石製燈籠,每個燈籠上都有五個孔。滿月的晚上,人們會把蠟燭放在石頭的燈籠裡面,這樣一共能看到17個月亮。這其實也是某個學術糾紛的來源:之前一次學術討論會上,我寫過一篇文章,提到如果看陳寬的繪畫,從詩意的角度來說是可以出現多個月亮的倒影,但是從物理現實來看是不可能出現的。當時我的一些研究生們跟我說,在西湖確實能看到多個月亮的倒影。很高興來到“三潭映月”,它真正澄清了我心中的疑惑。

除此之外,父親也寫過關於參觀故宮博物館的文章,那裡讓他非常驚歎,他拍攝了許多傑作並寫下了很多重要的發現;他還提到了自己在旅途中看到的有趣的陶瓷和雕塑。他也寫過許多記錄自己與中國學者和藝術史學家會面的文章,其中有一篇是關於他長期欽佩的畫家程十發先生。程先生還為父親創作了一幅畫,作畫的過程被他用相機記錄了下來。不過,這批信件中更多的內容還是集中在“中國畫”本身。在這些信件中,父親詳細地描述了那些他第一次親眼所見、而原先只能通過照片欣賞的偉大作品。

文匯報:我們知道,止園是您父親一直牽掛的一座中國園林,儘管目前原貌已不存。您的父親和您談起過止園嗎?

莎拉:當然。他和我講過,在他第一次見到張宏的《止園圖冊》時,作為一名年輕的學生,他並沒有認真地去看待,因為張宏的作品並不符合當時中國畫的主流審美,但後來,他非常欣賞張宏。他還告訴我,吳亮《止園集》的發現,以及同中國學者劉珊珊、黃曉合著《不朽的林泉》,終於佐證了這座園林在歷史上的真實存在,這一切對他而言是多麽重要,意味著他半個世紀研究生涯的高潮。

文匯報:止園研究的推動亦是一段中美學界跨國合作的佳話。關於您父親和中國藝術的特別關係、他和他的中國朋友的關係,您是否知道一些特別有意思的故事?

莎拉:我對王季遷的印象非常深刻,他和我父親是非常要好的朋友。他會經常來我家拜訪,他們倆會滔滔不絕地談論歷史上有名的中國畫和偉大的藝術家。父親初識王季遷是在20世紀50年代初期,他對王季遷予以了高度的讚美:“他的作品讓我在20世紀50—60年代看到了一種新的令人振奮的風格,看似形狀不定的用墨和顏色圖案,實則精細、訓練有素的筆法,讓他筆下的景觀栩栩如生。”我母親也跟著王季遷和張大千學中國畫,她告訴我當他們同我父親談話時,他們會讓她一遍遍地畫竹子和梅花。我父親還經常帶他的中國朋友們到他最喜歡的地方——雷斯岬(Point Reyes)的海灘,因為那裡挺拔的柏樹和崎嶇的山丘總是會讓他想到古老的中國畫。

我父親一開始也特別抗拒電子郵件,他更喜歡傳統寫信的方式。但當他意識到電子郵件可以把他在世界各地所有的朋友聯繫起來,尤其是把他和中國的朋友聯繫起來,電子郵件對他而言就像生命線一樣越來越重要。每次收到來自中國的信息,不管是來自教授、出版商,或者是他在中國的學生,我父親都會特別激動地告訴我。我覺得對他而言中國是一個非常重要的前線,如果他的工作能夠在中國得到賞識,他獲得的成就感將遠遠大於西方歐美的聽眾們給他的賞識。就在他去世之前3個月,他非常激動地得知止園的模型被打造出來,這為當時身體每況愈下的他注入了新的生命力。

文匯報:最為學者們津津樂道的,是您父親在學術上的毫無保留。他慷慨地分享他多年搜集的珍貴材料;在生命的最後,他也一直在做免費視頻講座。您對他的這些工作了解多嗎?他是否和您談起過內心的藍圖?

莎拉:我父親一直堅定地認為,他的工作應該被分享給所有人,他反對任何精英主義的做法。我想他的慷慨可能部分是源於他自己卑微卻幸運的成長背景——出身並不富裕,但仍可以在公立學校買到大量的書籍,遇到如此多優秀的老師。當他在加州大學伯克利分校任教時,如果有學生需要獎學金,他會用自己的錢來支付。因此,這種“慷慨”也延伸到他的視頻講座,他堅信觀眾不應該為此付出任何費用。父親有著強烈的同情心,他認為社會應該對那些弱勢和不幸的公民施以援手。他真的是一個非常慷慨的人。

專題(2019.3.8)|要建一座中國藝術資料庫,而不是自己的紀念碑——莎拉·卡希爾談父親高居翰

本報見習記者 陳瑜

轉載本公眾號文章請注明出處