中醫之美系列講座(25)

「火」是一種自然現象,燃燒的火有炎熱、升騰向上、色紅、蒸發水液、加快空氣的流動等特性。

火為熱之盛,熱為火之漸,故「火熱」常並稱。

人們在形容冬天穿衣少而仍手足溫暖的人為「火力壯」。其實,在古人看來,人的生命是由一團火來維繫的(習稱「生命之火」)。

這種生命之火,中醫稱為「少火」,認為「少火生氣」,即人體生命活動所需要的「氣」是由少火產生的。

這團「火」不能太多,也不能太少。而體內太多的火,即為「火邪」。

「火邪」可以從外感受,也可以自內產生。如流感流行時,患者會突然發高燒,面紅目赤,這是外感火邪所致;大量進食辣椒、大蒜、花椒、蔥、生薑、魚蝦、羊肉、桂圓乾等,會有目赤多眵、口唇生「火泡瘡」等「上火」的現象;生活、工作長期不順利,經常會「火冒三丈」等,這是內生火邪。

無論是外感、還是內生火邪,都有一些共同的特徵,中醫將其概括為「炎上、紅腫、傷陰、動血、動風」五點。

● 炎上●

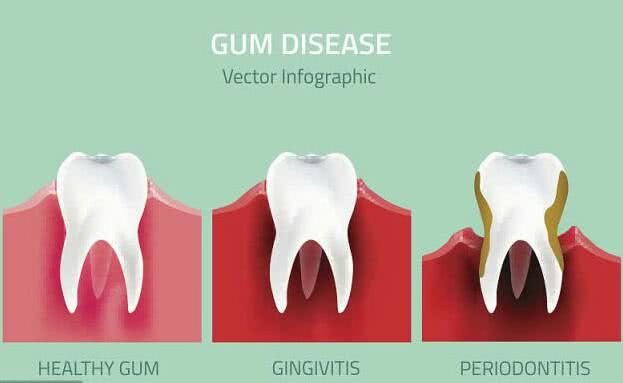

火為陽之徵兆,其性炎上,故致病有熱而上升、多侵犯頭面等身體上部器官的特性。如發熱面赤,煩躁易怒,失眠,頭痛頭脹,頭汗出,耳鳴,面部起粉刺痤瘡,目赤腫痛,口渴,口舌生瘡,咽喉腫痛,舌尖灼痛,牙齦腫痛出血等,民間習稱為「上火」。

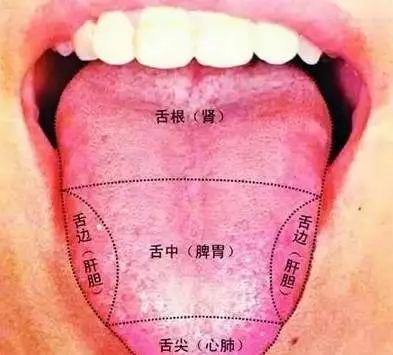

上炎的火以心火、肝火、胃火最多。雖然同為火邪,由於病位不同,治療上也有區別。

如大家熟悉的「蓮子心」(蓮子中的青嫩胚芽)、淡竹葉、燈芯草等,能清心火。所以適用於心火上炎的煩躁、失眠、舌尖痛、小便赤澀(心移熱於小腸)等。

有這些癥狀時,可用蓮子心,每次1~3克,泡茶飲;或用淡竹葉15~30克,煎湯代茶飲;若小兒心火偏旺,半夜哭鬧不安,可用燈芯草3克,加冰糖適量煎水飲。

苦丁茶、桑葉、菊花、決明子等,能清肝火。適用於肝火上炎的目赤腫痛,目眵多而粘,頭脹痛,頭汗多,耳鳴等。具體應用時還有一些細微的差別:

如目赤多眵,伴口中粘膩者,用苦丁茶少量,泡茶飲;

目赤伴頭脹痛,頭汗多,或鼻塞多粘涕者,用桑葉(也能清肺火)、菊花各15克,癥狀重者可再加夏枯草10克,水煎服;

目赤多眵伴大便乾結者,用炒決明子15~30克泡茶飲等。

古代還有用菊花、蕎麥皮、黑豆皮、綠豆皮、決明子等各適量,製成枕芯,以清肝明目,認為可「至老目明」。

黃連、蒲公英等能清胃火。

適用於胃火熾盛的口臭,牙齦腫痛,嘔吐酸水等,可用黃連1~3克,開水泡飲(也能清心火);或用蒲公英30克,水煎服。若同時伴有大便乾結者,可選擇中成藥「黃連上清丸」或「一清膠囊」等。

● 易致腫瘍●

古代醫家發現:「熱勝則肉腐,肉腐則為膿。」

火熱之邪如果蘊結不散,會灼傷局部的肌膚血脈,形成以局部紅腫熱痛為主症的癤、癰、疔瘡等。

這些病相當於西醫外科的各種急性化膿性感染性疾病,如毛囊炎、急性淋巴結炎、淋巴管炎、甲溝炎、急性乳腺炎等,化膿性扁桃腺炎也屬此類病證。

中醫認為均由「火邪」所致,常稱為「火毒」,或「熱毒」。可選擇清熱解毒之品治療。

治療外科熱毒瘡瘍腫毒的中藥很多,如金銀花、連翹、蒲公英、野菊花等,中成藥有六神丸、牛黃消炎丸等。可以內服,也可外用,具體的用法有:

甲溝炎,手指紅腫疼痛,可用蒲公英50克,煎水,浸泡患處。

急性淋巴結炎、急性乳腺炎等,可用蒲公英30克,野菊花每次9~15克,鮮品30~60克,水酒各半煎服。

急性皮膚紅腫刺癢(如蕁麻疹、日光性皮炎等),可用金銀花50克,煎水熏洗患處,退紅腫止癢效果較佳;此方也可用於眼科的急性結膜炎、瞼緣炎等。

牙齦、咽喉腫痛,可用金銀花15克,連翹20克,水煎服;或用六神丸或牛黃消炎丸,每次10粒。每日2~3次口服。

● 易傷陰動血●

熱邪易耗傷陰液。

尤如水加熱後會蒸發一樣,人體感受火熱之邪後會出現口渴喜飲,咽乾唇燥,大便秘結,小便短赤等津傷之症。

這些癥狀常在溫熱病(如流感、急性肺炎、乙腦、流腦等)的後期見到,在護理這些患者時,可以多給一些有養陰生津作用的食品,如西瓜汁、梨汁、甘蔗汁等。

清代有一首名方叫「五汁飲」,就是用梨汁、荸薺汁、鮮葦根汁、麥冬汁、藕汁或用蔗漿各適量和勻製成,涼服,不喜涼者,可燉溫服。用於治療溫熱病後期低熱不退,面赤,口渴,吐白沫,粘滯不暢,不欲食的一首有效方劑。

「血得熱則行」,火熱之邪能加快血行,使血不循常道而外溢,中醫稱「熱盛迫血妄行」,引起各種出血症。

如肝火熾盛,可致目睛出血;肺火旺盛,則致咳血、鼻出血;胃火熾盛,則嘔血、牙齦出血;大腸火盛,則大便出血;心火旺盛,則小便出血等。

中醫治療一切火盛出血的名方有:「三黃瀉心湯」(大黃10克,黃連、黃芩各5克,水煎服)等;

治療目睛出血,可用桑葉30克,水煎服;

大便出血,可用槐花(槐樹的花朵或花蕾,又稱槐米),每次30克,水煎服。

● 易動風●

自然界火的燃燒會使空氣的流動速度加快(風火相煽),從而形成風。

同理,古人發現在人體熱盛時往往會產生「動搖」(參見「風之病」)的癥狀。

如小兒高熱時往往會出現目睛上翻,四肢抽搐等,稱為「熱盛動風」;血壓過高會出現頭暈目眩,面紅頭脹痛,甚則突然倒地,不省人事,中醫認為多是「肝陽(火)上亢,肝風內動」之象。

這些病證,也要從火論治。

現代由於生活條件的改善,食物極大豐富,人們過多進食高熱量「助火」食品(如各種肉類);加之社會競爭日益激烈,心理壓力的增大,煩躁易怒、頭痛、失眠等火熱之症日漸增多。

如果不懂調理,日久常常引起較為嚴重的心腦血管等疾病。而運用中醫中藥方法,早期治療,將「火」抑製在萌芽狀態,對預防這些疾病的確有一定幫助。

本文轉自:欣德醫話