國際奧數競賽較量背後

本刊記者/杜瑋 文/周甜

本文首發於總第891期《中國新聞周刊》

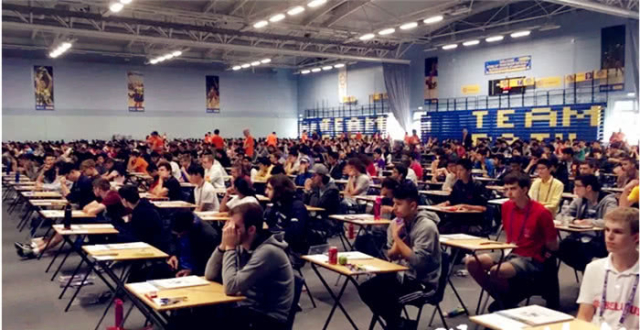

早上八點,一間可容納上百人的階梯教室裡,60名入選奧數國家集訓隊的隊員與34名全國各地的旁聽生早已落座。講台上,老師揮動著筆,思路凌厲,台下的“最強大腦”們飛速運轉,一個個見招拆招、化繁為簡的奇跡時刻隨之誕生。

對於對奧數無感的人來說,這樣的課聽得讓人不知所雲,跟不上節奏,對於癡迷者而言,這是一場又一場探索未知的奇妙之旅。

這裡是廣州華南師范大學附屬中學,是中國盛產奧數金牌學霸的重鎮之一。3月3日起,第60屆國際數學奧林匹克(IMO)中國國家集訓隊的選拔在此展開。9天時間裡,60名候選人要歷經兩輪、4個半天、每次長達4.5小時的“超長版”考試,其中19人晉級下一輪。3月底,將有6人勝出組成國家隊,7月赴英國巴斯參賽。

中國的數學競賽之路已走過半個多世紀,參加IMO競賽也有三十餘年。其間,成績曾長達十餘年雄踞IMO首位,但近幾年,卻連續四次與團體冠軍失之交臂。今年2月底,羅馬尼亞大師杯數學競賽團體第6名的成績更是把中國的奧數推上了風口浪尖。

前世今生

華南師大附中的數學老師陳嘉華有多重身份:他既是學校專門開設的奧林匹克班的數學教練,也是首次入選奧數國家集訓隊的中學組教練,他的一名高一弟子今年還進入了國家集訓隊。此外,他也曾是華南師大附中奧班的學生。

陳嘉華和奧數的結緣是在小學五年級。1999年,廣州市小學數學奧林匹克業餘學校面向社會招生,聽聞消息的他感到好奇,和小夥伴一起報了名。在這之前,他小學數學的成績不錯,但對什麽是奧數沒有概念。通過奧校考試後,他開始每周末抽出半天時間去上課,學的內容也是如今大家聽起來很熟悉的行程問題、雞兔同籠等。他回憶,當年的奧數班還只是基於小學內容的拓展和延伸,沒有超前學習,在他眼中,“純粹就是興趣班”。小學六年級,他還參加了頗具名氣的“華羅庚金杯”少年數學邀請賽,拿了廣州市一等獎。

順著興趣的指引,接下來,他考上了華南師大附中的初中奧賽班,初三學完了高中的所有知識,之後,又升入高中奧班,並在高二、高三接連兩年獲得了全國高中數學聯賽的一等獎。在法國裡昂高等師范學院數學系念完本科和碩士後,他回校執教。

他所在的華南師大附中是一所奧賽名校。早在1987年,該校學生何建勳就捧回了第28屆IMO的銅牌。1993年,經廣東省人民政府批準,學校承辦了廣東省奧林匹克學校,開始在初中、高中招收奧班學生。

這一切都在數學競賽發展的大背景下展開。現代最早的數學競賽可追溯到1894年匈牙利舉辦的比賽。到了1934年,蘇聯首次將數學競賽與奧林匹克掛鉤。1959年,第一屆國際數學奧林匹克競賽在羅馬尼亞拉索夫舉行。

中國的數學競賽始於1956年。當年,北京、上海、天津、武漢舉辦了四城市高中數學聯賽,華羅庚、蘇步青等大師參與其中。改革開放後,一場關乎數學競賽未來走向的大連會議召開,確立了數學競賽由中國數學會組織實施,是一項群眾參與、民辦公助的課外活動。1981年起,全國各省市、自治區的高中數學聯賽開始舉辦。

到了1985年,中國也派出了選手首次出征IMO。當時,只有北大附中和上海向明中學的兩名學生參賽,但收獲了一枚銅牌,這讓國內為之振奮。當年底,大家就在思考:如何選拔選手參賽?

1986年,全國中學生數學冬令營應運而生,也就是後來的中國數學奧林匹克競賽(CMO),來參加冬令營的都是全國高中數學聯賽的學霸。首屆冬令營在南開大學舉辦,共有81名學生參加,為期6天。通過冬令營,選出國家集訓隊員21名,之後,又選出6名國家隊選手。

自此,由高中數學聯賽到冬令營再到國家集訓隊,進入國家隊,直通IMO的通關路徑確立。此後,入選冬令營的人數規模擴大到100多人,並維持了相當長一段時間,國家集訓隊的人數保持在30人左右。

陳嘉華記得,當年,想要入選冬令營並不容易,即便獲得了高中數學聯賽的一等獎,每個省也隻取前六名。在這樣機制下,中國選手開始在IMO比賽中大放異彩。上世紀90年代,中國在超過一半的比賽中獲得團體總分的首位。步入2000年後,中國隊更開啟了“開掛”模式,15次比賽中,13次將團體冠軍收入囊中。

當時,學生的參賽熱情頗為高漲,每年,高中數學聯賽華南師大附中考點的報名人數就有上千人,全國參賽人數達幾十萬。在全國範圍內,除了華南師大附中,武鋼三中、人大附中等一批中學也都相繼建立了自己的奧賽人才培養模式,成為輸送特長選手的基地。

這其中,武鋼三中在1980年代末展露鋒芒,該校學生在1988年斬獲一枚國際數學奧賽銀牌,截至目前,共有17名學生在IMO中收獲金銀牌。1990年代初,湖南師大附中登上舞台,陸續有學生在IMO收獲佳績。步入2000年,上海中學獨領風騷。以近10年來入選國家6人組的統計來看,上海中學共有9人次,位列榜首。

這些學校大都為各省市的重點中學,有著良好的生源和師資保障,當地的基礎教育水準也相當不錯。地域分布上,以近10年來入選國家隊與近8年來入選國家集訓隊的次數統計來看,南方的中學明星多於北方,上海、武漢、長沙等城市成為奧數選手的著名“產地”。

曾在2004年~2011年期間擔任中國數學奧林匹克委員會副主席的南京師范大學數學科學學院教授陳永高分析說,競賽獲獎能帶來保送的利好,利於學校招生,這使得不少學校領導非常重視,願意投入精力去做。同時,學校所在地豐富的高校資源也能不時為奧賽發展助力。而南方學校在數學競賽表現優於北方學校的原因還是教育資源具有優勢,當地對於數學教學的重視,以及文化傳承方面的影響。

陳永高還觀察到一個現象:以湖南師大附中為代表的湘軍,因競賽出成績,產生了一批特級教師,這些金牌名師之後又分赴全國各地,帶動了更廣範圍內奧數競賽的發展。

在2000年到2004年期間,陳永高曾四次帶領中國隊參賽IMO,四年裡所有參賽選手均獲金牌,每年中國隊總分均為第一。在他看來,當年取得如此好成績的重要原因在於,“群眾基礎比較好,可選學生比較多”,“我們自己老說,即使選出兩個隊來,都能取得很好的成績。”

在中學數學競賽紅火的同時,奧數熱還蔓延到了小學。標誌性事件是1998年,北京小升初實行免試政策,讓很多學校把小學奧數當做了入學的重要指標。此後,在校外培訓機構的助推下,小學奧數變得一發不可收拾。陳永高說,小學奧數對學生開拓思維有一定作用,但更多是簡單的思維訓練,而高中數學競賽更強調知識的全面性和探究性,與前者有著很大區別。

苦樂征程

對於投身數學競賽的人來說,不少是出於興趣,在他們眼中,數學是個美麗的存在。

胡浩宇是華南師大附中高三奧賽班的學生,因為參加高中數學聯賽進入了省隊,獲得了北大降至一本線錄取的資格。對於數學競賽的解題過程,他這樣描述:“面對一道題目,你不知道怎麽能解出來,但就在探索過程中,發現一些題目的特質或結構上美妙的地方,體會到一種樂趣,吸引你往更深的地方探究”,“就像是你走在樹林間,一條小路上走過一個轉角,然後眼前突然出現了一大片鮮花的感覺”。

一道幾何題的建立往往是一步步添加條件從無到有的過程,胡浩宇說,他所做的,就是從有到無,把題目的結論一步步往回逆推,“回到出發點的時候,你就相當於完成了證明。”

樂趣只是硬幣的一面,更多的還是堅持和挑戰。

2017年的IMO題目中,一道題大意是這樣:一個獵人在追擊一隻兔子,二者最開始距離為一,兔子每步跳動一個部門,探測器返回給獵人的兔子位置與實際至多偏差為一,然後獵人也隨之移動一個部門,109 回合之後, 獵人能否確保和兔子之間的距離至多是 100?

題目的每一個字都看得懂,但中國隊6名選手在這道題上全軍覆沒。

從進入冬令營後,學生們面對的都是和IMO競賽完全一致的考試模式和題型。IMO每次比賽只有6道題,每題7分,包括代數、幾何、數論和組合四種類型,每種類型的題目都會有一道,其他兩道題的類型隨機。6道題平均分配在兩天考試中,每天3題的難度依次遞增,兩天考題的難度相近,每天的考試時間為4.5小時。

現已在北京大學數學學院就讀的何天成是華南師大附中2017屆的畢業生,也是2017年IMO的金牌得主。在他看來,每個4.5小時都像一場長跑比賽,“看到一道題後,開始會有個突破,但緊接著剩下兩小時或更多,可能就是做不出來,它會有一個拉鋸階段,需要更多耐心,到最後半小時,又是一個衝刺階段”。最驚險的一次,在集訓隊的考試中,何天成一道題做了三個小時都沒結果,最後10分鐘化險為夷。

何天成的同學兼戰友、同樣將IMO金牌收入囊中、現在就讀於麻省理工學院的任秋宇,還經歷過一次“爆零”,也就是說在一天考試裡一道題都沒做出來,“所幸在後面一次分數佔比較大的考試中,成功逆襲。”

這樣“玩的就是心跳”的考試,進入國家集訓隊後,隊員們通常要經歷少則三四輪,多則六七輪,題目難度通常要比IMO正式比賽更大。每輪考試間隙,會穿插國家隊教練的專題講座。“一邊上課一邊考試,最後根據多次的考試成績,把總成績最好,也可以說發揮最穩定的選手選出來。”本屆國家集訓隊的教練、曾兩次擔任IMO領隊的複旦大學數學科學學院副教授姚一雋說。

對任秋宇與何天成來講,走進集訓營本身更是一個漫長的過程。任秋宇在高一、高二分別參加了全國高中數學聯賽,都隻獲得了二等獎和一等獎靠後的位置,無緣省隊。何天成從初二起,一共參加了五次高中數學聯賽,直到高二時,才進入省隊,並拿了CMO的金牌,但距離進國家集訓隊還是差了一名,“名落孫山”。

從參加每年9月舉行的高中數學聯賽到最終入選國家隊要歷時半年。平時,準備數學競賽要耗費大量的精力。“高一、高二大概花70%的時間,高三進入省隊後停課備考,幾乎全部在準備競賽。”任秋宇說。

高二數學聯賽突圍失敗後,任秋宇一度迷茫。因為要做出選擇,是繼續走競賽路線,還是投奔高考模式。“如果高三參加競賽還是失敗了的話,最後還是得回去高考”。出成績那天,他到操場上跑了很久,最終,決定繼續走下去。數學學科競賽的教練韋吉珠找他談了一次話,“(教練說)把以前都拋開,然後從零開始,給我鼓勵很大。”

在華南師大附中的奧賽班,教練的角色更像是在體育賽場,使命是給予選手經驗上的指導和心理上的撫慰。平時課堂上,他們也更多起提點的作用,主角往往是學生。

奧班的每個競賽科目都配有專門的教練,到了數學課,教練會帶著奧班的二十多名學生單獨授課。每周,競賽班的學生除了常規每天一節40分鐘的課程,還有周四下午一個半小時和周六上午半天的專項培訓。

陳嘉華的課上,他通常會把要講的問題提前發下來,讓學生充分思考,第二天,學生走上講台,無論對錯,都把想法講出來和大家分享。有時題目隻解出一半,大家幫著共同完成,有時一道題出現了偽證,大家直接指正。

這是一個學生和學生間、老師和學生間互相啟發的過程。有的課堂上,點到直線的距離學生給出了9種解法,還有題目,學生提出了之前所有解法之外的思路。

帶競賽班的學生並不輕鬆,意味著老師要盡可能多做準備,更新自己知識體系的速度也要更快。每帶完一屆學生,奧班的教練們都要重新備課,平時的備課量是普通班的4~5倍。

帶奧數班六年以來,華南師大附中的數學教練張琪手邊有了上百本資料,“哪位大咖新出了本書,很快教練的書櫃裡就會有。”

中美差別

2015年起,美國在IMO的比賽上成績亮眼,除了2017年以外,三次位居榜首。相應地,中國在IMO的團體排名中兩次位列第三,兩次第二。日前結束的羅馬尼亞大師杯數學賽中,美國奧數隊總教練、卡內基梅隆大學數學學院華裔副教授羅博深又帶隊拿了冠軍,這是他自上任以來,美國在這一賽事上第三次奪冠。一系列變化引發熱議,中美之間奧數是否有了差距,差距在哪兒?

和中國一樣,美國的奧數國手同樣要經歷層層選拔。每年2月,全美數學聯賽AMC10/12(10年級或12年級學生參加)舉行,參賽人數在20萬左右。之後,有將近1萬名學生可以晉級到3月底舉行的美國數學邀請賽,當中再有500人有資格參加美國奧數競賽。最終,有約60人進入每年6月舉行的美國奧數訓練營(MOP),進行為期三周半的IMO賽前培訓。

值得注意的是,這些入選的學生都是為來年IMO做準備。入選MOP的預備軍團要在當年12月底到第二年4月,再進行每月一次的考試,綜合之前的測試成績,決出國家隊的6人組。也就是說,相較中國選手半年的選拔期,美國的奧數國手選拔從一年半前已經開始。在今年國家集訓隊教練、上海理工大學講師張思匯看來,這樣的機制下,美國選手的穩定性更有保證。

2014年上任前,羅博深已經擔任了美國奧數隊4年的副領隊。2015年,他帶隊讓美國在時隔21年後重獲IMO冠軍,這被《華盛頓郵報》認為意義堪比1980年的那場“冰上奇跡”——美國冰球隊戰勝壟斷奧運冰球金牌長達40多年的前蘇聯隊。

姚一雋分析說,新任主帥羅博深上任後,一個重大變革是修改了選拔規則,將原來只有美國籍高中生才能參賽的規定,改為在美國讀高中即可。這在一定程度上短時間內增大了美國隊選拔學生的範圍。在香港舉行的第57屆IMO中,美國隊奪冠的六名隊員中,有兩名就是持中國護照的隊員。

中國則在另一方向上調整相關政策。2010年底,教育部等五部門發文,取消了高中數學聯賽獲省級一等獎保送的福利,只有集訓隊隊員才享有保送資格。對此,陳永高指出,“毫無疑問,保送給他們出路,沒有保送,家長和學校就不會讓孩子們花很多時間在競賽上。這其中,最重要的又是校長重視,只有校長重視,這所學校的奧數才能搞起來。”

一個更大層面上的數據是:在中國隊IMO成績較好的年份(2000年~2010年),符合參賽條件的人口基數達2000萬,而近年來,中國這一數字為1000萬左右,姚一雋說,“這樣基數的變化還是可觀的。”

相較前兩任教練,姚一雋還稱,在美國長大的羅博深還有著很好的經營能力,也就意味能拉來更多讚助,帶給隊伍更多訓練。6月最後三周,得益於美國大學基本已放假的便利,美國的集訓由10名教練、10名助教全程參與,多名教練在不同的教室同時授課,學生根據自身優勢短板各取所需,進行自助餐式的學習,整個集訓營預算40萬美元。而中國集訓隊的預算則在20萬人民幣左右,由於人力、財力等原因,集訓隊教練只能給學生上大課。

十多年來,美國隊一直在做的一個事情還在於補短板。從2003年起擔任美國隊總教練的菲利普斯埃克塞特中學教師馮祖鳴就發明了“重點培養第六名”策略。此前接受採訪時,他坦言,“每個國家隊都有一兩個特別優秀的人,但是沒有六個人”,而他所做的“把後面的板凳做強”。羅博深延續了這一戰略。

張思匯對此深有感受,“以前比賽,中國隊前三名的選手與美國、俄羅斯相比,也未必佔優勢”,“但對方五六名可能相對差一些,所以我們總分高,但從近5年來看,他們的五六名選手水準也很強。”

在美國奧數集訓營中,羅博深組建戰隊時找來的教練都是之前參加過比賽的年輕人,僅有21歲左右。“找他們的原因在於其最接近於當下學生面臨的有關數學和生活方面的挑戰”。在接受《中國新聞周刊》採訪時,馮祖鳴將過去參加IMO的學生形容為“百寶箱”,他還稱,像IMO這樣的訓練團隊吸納了不只來自於美國隊的選手。而在過去十多年中,美國面向中小學生、以解決問題為導向的社團、機構蓬勃興起,這都為美國數學競賽新鮮血液的輸送提供了重要支撐。

授課方式上,美國課外的奧數課程也有一番獨特講究。以幾何體學習為例,北京師范大學教育學部趙萍副教授在一篇文章中寫道:老師會提出基於設計的學習方式,學生們以自己最愛的毛絨玩具為主人公,想象給它搭建一所房子。從設計圖紙,到手工搭建,再到給房子內部裝上樓梯、分割房子功能、製作家具,這一方式訓練了學生結合實際生活情境解決問題的能力,與國內的“刷題”模式大為不同。

此外,相較國內的教育資源不均衡,美國的教育資源則較為分散化,大學對於周邊中學教育的參與度較高,這也使得很多課外興趣小組能由大學老師來組織。

未來之路

姚一雋分析說,縱觀近幾年的IMO結果,美國隊進步明顯,而中國選手基本維持在正常水準範圍內,但6個人的整體水準略有下降。

如何選出適合數學競賽的學生,又如何提升其水準?

早在1956年的《數學通報》上,華羅庚就寫道:“(數學競賽)只是給一些有數學才能、在功課以外有余力的學生更高的鍛煉機會”。今年IMO的領隊、華東師范大學數學系教授熊斌曾多次接受採訪時表示,數學競賽隻適合5%的中國學生。

但在陳嘉華的觀察中,如今的奧數已變得過於功利化,學生學奧數的目的多樣,不少人盲目參與進來。中國教育科學研究院研究員儲朝暉也表示,“其實真正適合搞競賽的學生,或者說走這條路,一定是學生自己真正能有興趣、有意願去學的,而不是為上一個好學校才去參賽,拿一個獎牌。”

華南師大附中數學教練張琪原本的期望是,學生追求喜歡的東西,做熱愛的事情,進而通過數學競賽的訓練來提高思維能力,豐富學生對數學的認識,使其擁有更扎實的知識基礎。但實際中,一個班二十多人,真正懷有對數學純粹熱愛的不超過五六個,其他人至多是有著數學特長,甚至還有人以刷題的方式行進,有時候,“熱愛的還不一定考得過刷題過多的學生”。

即便在國家集訓隊,靠套路製勝的現象也依然存在。“不是說所有的問題答案都已經在那裡了,其實你到某一個時候,至少是要開始去探索未知的領域的,老想著依靠已有的經驗,這是肯定不行的。”姚一雋說,他希望通過命題環節體現題目內容和類型的自由性,讓學生能看到,有各種各樣的可能性存在,不把思維定勢化,“我想這種情況是慢慢可以改變過來”。

另一個需要面對的問題是學生的基本功不扎實。以近年來中國隊失分較多的幾何題為例,2015年的IMO中,中國隊這一題型上輸美國隊19分,相當於美國隊比中國隊多3人解出這道題。2013年的CMO,同樣是幾何證明題,300名全國學霸中,30人弄反了“充分性”和“必要性”。陳永高稱,這與近年來的課改不無關係,課改淡化了平面幾何,也進而導致了學生“推理和計算能力下降”。

姚一雋認為,現在的難題還在於,學生的培養,如過去大多數重點中學都有的數學興趣小組一樣,本應該是在校內課外,再加上自學進行,但今天有意願組織校內的師資力量來好好教學生的學校並不比二三十年前更多,甚至有些所謂名校的教練就像經理人一樣,基本上隻做組織學生聽課的工作。“我們應該培訓一批有能力的一線教師、建立一套課程體系,但這事該由誰去做,相關方面有沒有意願,都需要探討。”

儲朝暉建議,可發動專業社團、協會等第三方力量的作用,讓其加入進來。中國科學院院士、數學家、北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院校長湯濤認為,選拔、培養上可與國際先進做法接軌,多一些經費支持,略微拉長一點國家隊集訓時間,選手們多參加一些別的國家的比賽,互相交流取經。

IMO摘金是不少參賽者的夢想,但這不該是終極目標。羅博深在接受《中國新聞周刊》採訪時表示,他更關注的是學生長期發展,以及在20年後能在報紙上讀到其為人類發展所作的貢獻。

不少研究者眼中,IMO與具有數學界諾貝爾獎之稱的菲爾茲獎有著緊密關聯。四年一屆的菲爾茲獎,近20年幾乎每屆都有一兩位得主有IMO獲獎經歷。湯濤認為,要找出真正對數學有興趣的人,從而去培養一部分頂尖數學家。

現實中,還有不少學生在獲得IMO金牌後另選他路。2002年、2003年連續兩年滿分斬獲IMO金牌、南方科技大學講師付雲皓曾在文章中發問:如何避免高手因要衝出來過早做太多重複性訓練,導致進入大學後不喜歡數學?

儲朝暉認為,參與競賽的真正目的在於了解自己,發現自己,建構自己,實現自己,要避免功利性,保持自主性。不少教練和參賽者認為,參加IMO最大的收獲不在於比賽本身,而是培養了自主學習、獨立思考、不斷探究的能力和做事堅持到底的品質,並對日後發揮作用。

如今,上了北大的何天成,常在圖書館坐冷板凳,盯一頁書,思考一整天。上大學前,他從未想過要熬夜,現在卻時常為了一個數學問題夙夜不眠。遠在麻省理工的任秋宇像小孩子一樣對未知保有好奇,立志要做純數學研究。