關注並標星36氪

每天3次,打卡閱讀

更快更深刻洞察互聯網商業

━━━━━━

中國創業者真的需要兩萬多家投資機構嗎?

文 | 劉旌

編輯 | 洪鵠

2017年夏末,沸點資本創始合夥人塗鴻川剛剛簽下一個LP,正要離開時,對方給了他兩條提醒:“市場上的錢很快會變少,募資上不要把戰線拉得過長,盡快關账;出手案子手速可以慢一些。”

其時,沸點資本成立剛滿一年半,憑借塗鴻川等人在執掌前一個基金——高原中國10年間“IRR(內部收益率)62%”的超高戰績,沸點尚在募集的基金已經“close了兩次”。

“那個節點上,市場很熱,資金端供給看起來特別充沛。”

這位LP的的擔憂被迅速驗證。

兩個多月後的11月,被稱為“史上最嚴的資管新規”的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見(征求意見稿)》公布。半年後的2018年4月,資管新規正式頒布。它對私募行業最核心的影響是——原本由銀行通過理財資金錯配和結構化配資流入私募股權市場的錢,被瞬間切斷,而銀行系統本是一級市場的主要資金源。

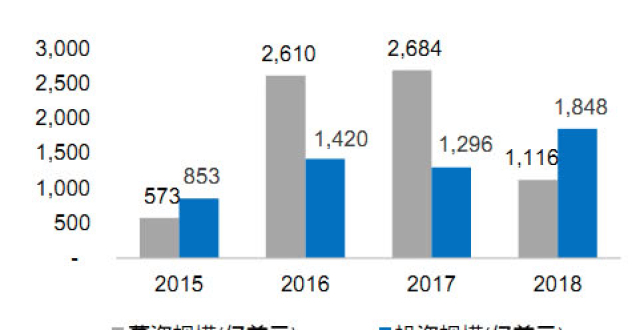

新規的影響在頃刻間顯形。投中研究院的數據顯示,今年上半年,國內的VC/PE完成募集的基金數量為425隻,同比下降19.51%;而募資規模折合341.12億美元,更是同比驟降了74.59%。

過去4年,VC行業身處一場史無前例的急速狂奔中。截至目前,登記在案的私募基金管理人達2.37萬,資產管理規模則由2015年1月的2.6兆陡增到如今的12.6兆。2017年的私募行業總募資額更是一舉創下了兆級的歷史新高。

大規模湧入一級市場的投資人和巨量的資本們,成就了相當一批的獨角獸公司和明星創業者,但它們也共同鑄就了一個略顯畸形的當下創投生態:過量的資本傾注,不僅扭曲了一些公司原有的發展路徑,同時也對其自身追求的財務回報帶來巨大挫傷。

站在這個時間節點上,相較於對募資困境本身的探討,更需要被解答的問題是:多大體量的資本才與市場需求最適配?或者說,在一個理想中的良性市場,我們真的需要兩萬多家投資機構嗎?

無論如何,在過去四年裡獲得了空前地、幾何級膨脹的創投行業,終於被動地迎來了一次全面的自我審視。

凜冬將至

資管新規看似一記炸雷,監管的趨緊卻早露端倪。

多位私募基金合夥人向36氪確認,至少從2017年夏天起,監管層就已逐步收緊了對VC/PE的管控。“一個明顯的覺察是,基金業協會對基金管理人的審核速度變得很慢。”去年6月,哲略資本創始合夥人丁廳向基金業協會提交了申請材料,兩個月後拿到許可證,而一家VC在8月底遞交材料,最終等了半年才通過。

丁廳還注意到,雖政策層面規定“私募基金投資人控制在200人以內”,但在多家託管銀行的“不成文規定”裡,這個數字已經變為“不超過10人”,“尤其是對一些剛剛成立、主要LP為高淨值的機構。”

資金面收窄的消息,自去年第三季度開始就已不脛而走。

一位一線PE合夥人告訴36氪,去年中旬後,市場上已陸續傳出“LP出錢更緊”的信號,10月底時已經有些LP在半公開場合明確表示會放緩投資。負面情緒傳導開後,一些對政策敏感的機構迅速加快了募資步伐,部分募資接近尾聲的機構則臨時做出了超募打算。

投資機構焦慮的源頭是,長久以來,銀行資金是國內私募股權投資市場的主要資金源之一,一旦被切斷,則意味著募資核心管道的折損大半。

一位在私募行業從事IR(投資人關係)工作超過5年的人士向36氪指出,一些看似與銀行無關的基金出資方,如母基金、上市公司,甚至是高淨值個人,向上穿透其資金來源,很多還是來自於銀行系統。尤其是在一些從事控股並購的PE中,銀行資金的佔比可高達80%。

即便機構們普遍提前或加快了募資步伐,現實依舊冷峻如鐵。數據顯示,國內私募股權投資機構在2018年上半年的募資規模同比下降74.59%,“這還是建立在:今年上半年完成募資的多半是在去年啟動的,也就是說,這個數字在今年下半年之後會更悲觀。”

即便是募資進展相對平順的機構,也或多或少地在戰略上做出了調整。

塗鴻川說,在見完那位發出提醒的LP之後,他們也迅速感知到了市場變化,並決定在2018年春節前關账。直至LP全部打款完畢,沸點資本在節後宣布完成了20億基金(人民幣+美元)募集完畢的消息。

不久前,專注於新媒體投資的高樟資本剛剛完成1.5億基金的募集。創始人范衛鋒曾經設想,此次募集規模不大,又有“一期基金兩年時間账面回報3倍,回款1/3”的歷史業績背書,“或許兩周就能募完”。但事實證明,整個募集過程持續了近半年,因為“平均下來,單個LP給到的額度是收窄的”。

成立於2002年的戈壁創投從去年下半年啟動第四期人民幣基金的募集,起初的目標是10億,但合夥人朱璘越來越意識到,市場上的很多LP“穿透上去是銀行的錢,實際可聊的並不多”。最終,戈壁將新一期基金的規模調整為6億,將於近期關閉。

一家老牌機構合夥人曾在一個私人場合透露,做投資十幾年,他極少親自參與募資,但今年以來,他飛去全國二十幾個城市路演,面對的主要都是高淨值人群,最終才湊出了一個“幾億人民幣的盤子”。

一位市場化母基金合夥人告訴36氪,去年有機構做出“超募”決定時,“在當時還是有爭議的:一個原本管10億的GP要去管20億,會不會影響投資周期、策略,甚至是變更了基金性質?”

如今回過頭看,這顯然是一個“絕對正確的選擇”。

觀望、試探、被侵蝕的蛋糕

觀望心態的傳遞與疊加,往往比市場的實際下行速度來得更迅猛。

過去兩個月,一家FA為一家A輪的語音識別技術的公司推了近200家投資機構,最終見面的只有1/4,至今一家也沒有談成。一家美元機構合夥人聊完後,當場就說要投,要走了“二十幾個維度的數據”後,又沒下文了。“後來給到的反饋是:市場環境不明朗,想再等一等。”

即便是面對擁有更強抗周期性的教育行業,追求更可期的回報也已成投資人們的普遍心態。

一家正在B輪融資的教育公司創始人告訴36氪,多位以看A、B輪項目為主的投資人,明確要求他做出“利潤不低於1億元”的承諾;還有投資人一見面就問道:“打算什麽時候上市?在哪上?預計給投資人的退出管道是什麽?”

這令他困惑——對於一家去年7月剛剛完成A輪融資的公司來說,“上市和退出”竟已成為融資談判中的核心話題。

除了投資決策的遲緩和審慎度的加強,甚至有個別投資人明確告訴穆棉資本(FA)創始人孫婷婷,“近期基本停滯投資,主要精力放在投後管理上。”

投資的本質是“低買高賣”。對於融資環境的判斷,是決定投資人做出項目決策時的核心因素。

“今年是我們成立3年以來手速最慢的時期。”青山資本創始合夥人張野說,春節後,青山“每周的例會”都會談到經濟基本面的情況,結論是:2018年下半年的融資環境會更差,而一個項目在完成天使輪後通常必須在半年到1年內拿到下一輪融資。於是,青山刻意減緩了節奏,今年上半年出手項目僅為“個位數”。

LP們面對GP的心態,則與GP們面對創業者時如出一轍。

小村資本負責母基金業務的合夥人鄭讚表在接受36氪採訪時坦承,他們在GP投資上已有所放緩——一方面,他們認為項目估值還未調整到位,擔心剛募到資的機構會急於把錢投出去;另一方面,他們將寒冬期作為GP的“壓力測試”,相對容易篩選出一批優質機構。

一位2016年成立的PE機構最近拜訪一些LP時,對方乾脆把篩選門檻簡化為:“必須是各類投資機構排行榜的前三十,不符合?連材料都不會收。”

當市場下行,投資人們更渴望抓住那些看起來更具確定性的標的。根據泰合資本董事梅林的總結,機構整體的投資邏輯已經變為:風控邏輯 > 增長邏輯 > 風口邏輯,而前兩年的邏輯“和今天完全相反”。

投資領域的遷徙或許是例證之一。過去幾個月裡,紫荊資本(母基金)董事總經理錢進陸續收到一些VC的募資計劃書,其中看技術的機構比重急劇上升,甚至有一家原本主要投TMT的機構,自稱將完全聚焦在智能製造領域,“但團隊成員仍以互聯網為主。”由消費互聯網轉向技術領域,一方面由於“TMT、移動互聯網的大機會正在變少”,同時也是VC們的禦寒手段之一,“醫療、人工智能、企業服務、智能製造等領域,都是存在了很久的投資主題了,現在突然變熱也是因為它們的穩健度更高。”

一個更具代表性的現象是,“單項目基金”越來越多地出現。所謂單項目基金,即GP針對某一成熟項目單獨募集一支基金,並全額投入其中。一位PE機構合夥人告訴36氪,投資機構之所以追求“投資組合”,正是為了通過不同項目、甚至是不同領域來分散風險,項目基金從根本上繞過了這一風控程式,一旦標的項目退出遇阻,或者在二級市場出現倒掛,對投資人來說就是“立竿見影的損失”。“看起來是追求更確定以及更快的回報,但潛在風險其實更大。”

正當投資人們為環境的突變而焦頭爛額時,巨無霸公司戰投們對一級市場的侵蝕仍在加劇。

2018年上半年,作為中國互聯網的投資霸主——阿里和騰訊分別投出1000億和1200億,這一數據超過了它們兩家去年各自的投資總額。

在泰合資本(FA)操刀過的案例中,85%公司(B輪後)的資方陣容中已有大公司戰投的身影。泰合資本梅林表示,80%的創業者在公司進行到B輪時,都會明確考慮“是否拿戰投的錢、以及拿誰的錢”。

除卻阿里騰訊這樣的超級玩家,垂直領域的小巨頭也試圖通過更積極的投資布局來夯實羽翼。

一家成立三年、正處於融資階段的教育公司告訴36氪,在他們接觸到的投資方中,已上市公司的比例“佔到了2/3”;一家尚處天使階段的在線教育公司,在和財務投資機構談攏融資後,“當天就被一家公司戰投以兩倍估值撬走”。

梅林指出,由於資金量更充沛,CVC(企業風險投資部門)往往對被投公司的估值和回報周期更坦然,同時它們又非“人傻錢多”,因為很多大公司的投資部門和業務團隊都有良好協同,“投資人帶著業務同事一起看項目”的情況十分多見。由於他們身處產業之中,對相應領域初創公司的發現力並不弱於專業的財務投資機構。

在創世夥伴創始合夥人周煒看來,中國CVC之所以能將其彪悍複刻在一級市場,歸根到底是過去幾年間引發圍觀的資本大戲,多數發生在依靠“速度、流量、資金”取勝的商業模式創新領域,而這些要素基本都掌握在巨頭手中。

鑒於此,高榕資本張震甚至曾經表示,“一些較為傳統的資本來源正在被邊緣化。”

VC群星閃耀時

2013年9月的一晚,張震、高翔、嶽斌開了一次“遵義會議”,兩瓶茅台酒下肚後,三人酩酊大醉。幾天后,他們正式向老東家IDG資本請辭,創辦高榕資本。

高榕的成立,拉開了中國VC2.0時代的序幕。這是“歷史的必然”:VCPE行業在中國歷經了近20年的發展,沉澱了相當一批的中生代投資人,時間上已經到了他們自立門戶的階段,2014年的“雙創”大潮則如一劑導火索,迅速推動了許多機構合夥人的“單飛”。

在新創機構尤為密集的2015年,幾乎每個月都有老牌機構骨乾投資人出走的消息——當年3月至7月間,劉二海、李豐、胡海清、戴周穎等明星投資人,先後離職創辦新的投資機構。

除了這些盛名在外的新任掌門人,實際上還誕生了數以千計的“叫不出名字的”新生小機構。“幾乎可以說,在2015年前後,但凡是在一家機構裡做到總監級以上的投資人,多多少少都動過單飛的念頭。”據一位市場化母基金人士形容,“VC瞬間成了一個時髦詞”,除了老牌投資機構“裂變”之外,還有一批產業、泛金融行業出身的人員轉戰VC。

這個向來被稱為“金字塔尖遊戲”的行業,獲得了史無前例的極速膨脹。基金業協會的數據顯示,至今年5月,登記在案的私募基金管理人已達2.37萬家,從業人員已達總計24.4萬人。

一位老牌美元基金合夥人在接受36氪採訪時指出,早年的投資圈崇尚“精英化”,投資人多為專業美元基金背景或成功創業者出身,一家基金只有個位數的投資人,推崇狙擊手打法,但隨著整個行業大舉擴張,“不同機構的水準參差,方差值很大”。

在過去的一年裡,一家市場化母基金前後見了近500家GP,至今達成投資的“僅為10多家”,造成如此高“淘汰率”的原因之一是:“一些GP具備的實際能力和他們在做的事並不匹配。”

即便湧進來的都是合格投資人,市場也未必需要如此大的陣仗——很明顯,VC行業的擴容遠遠超過了中國創業者的養成速度。“就算有各種政策利好,在一個特定時間段內,市場上真正具備優質創業者特質的人才總量,都是相對有限的,”青山資本張野說,這和國家的人口基數、教育水準、就業等巨集觀環境有關,“沒法一蹴而就”。

當一級市場出現顯著的“產能過剩”,整個創投市場形成了某種獨特的生態格局——某種程度上,相較於投資人,創業者佔據著更具話語權的“賣方市場”。

一位入行超過6年的投資人告訴36氪,2015年之後,“當天打款”“估值直接翻一倍”的故事幾乎每天都在上演,在他關注的消費領域,機構間的爭搶尤甚。有一次為了搶下一個天使輪的教育項目,他和一位雙幣基金投資人將創業者堵在家裡,一直談到凌晨3點,最終因為對方機構給出的估值過高而放棄。“事後複盤,那個項目並沒有達到我內心的閾值。”

這也正是過去幾年創投市場中無數次上演的一幕——一旦稍有亮眼的項目出現,將迅速被資本圍獵。典型如共享單車:2016年下半年,這一領域內的先發者摩拜和ofo在短短6個月內完成5輪融資。曾有一段時間,張野甚至覺得:整個中國VC行業瞬間分為了兩類人:投了單車的和沒投單車的。

畸高的估值,則是投資人和創業者供求關係失衡的更進一步表征。根據常年往返於北京矽谷之間的投資人金曦觀察,單單是在科技創新型項目上,國內的平均估值已經是矽谷的2倍,“TMT領域的倍數則更高。”

可堪玩味的是,在清科研究中心統計的“2009—2017年VC支持中國企業境內外上市平均账面回報”中,這一數據自2013年達到“23.3”的歷史峰值後一路下滑,尤其是在2015年之後,回報率已降至個位數,而這恰恰是VC機構暴增的幾年。

在近期的一次公開演講中,投資老將靳海濤表示,投資行業的整體收益和2000年前後已不可比,當時懂創投的人特別少,伴隨著一些項目的退出,相當一部分投資者獲得大利,但現在“難度增大了很多,概率下降了很多”。

投資主題和優質標的的稀缺,進一步凸顯了投資機構冗余的尷尬。哲略資本丁廳認為,在新生代VC密集出現的2015年—2017年之間,一個現實矛盾在於:移動互聯網大潮已經行至中場,“特別大的機會實際上並不太多。這也是為什麽共享經濟這樣的主題出現後,大半個投資圈都一擁而上。”

短期來看,資本的海量湧入可以使更多創業者拿到融資,但超額的資本並不能真正催熟一個更良性的市場。

令一些投資人唏噓的是,過去幾年中的多個“風口”行業,原來“單個財務模型都成立”,正是因為資本的過分注入,引發了補貼泛濫和擴張無度,導致原有模型扭曲、回本周期無限拉長。“最終,相當一部分投資人並沒有獲得他們期待的高額回報,中後期進入的機構甚至隻掙吆喝不掙錢。”

當募資困境集中爆發在2018年,尚處青春期的新機構或將面臨更嚴峻的挑戰。

小村資本鄭讚表告訴36氪,隨著移動互聯網等基礎設施的滲透,當下的創業公司有一大特點:其商業模式可以在更短時間內得以驗證,“證實或證偽,基本兩三年就能看得七七八八了”。而投資機構的業績也呈現出類似的趨勢:一家VC在3年的密集投資期結束後,其業績“大體上已成定局”。加之,由於早期項目更容易拿到後續融資,但最終的退出往往存在變數,有些VC的最終業績未必會高於前幾年的账面回報。

這意味著,可供投資機構們證明自我的時間已越來越短。

2014年後創立的新基金,如果進展順利,目前應該正在進行第二或第三期基金的募集。不止一位市場化母基金人士表示,新基金必須面對的殘酷現實是,如果在過去幾年裡沒有像高榕投出拚多多、愉悅投資蔚來、熊貓投中摩拜等一類品牌度極高的項目,亦無亮眼的整體業績做背書的話,募資將十分艱難。

被譜寫的結局

VC行業從爆熱的第一天起,就已寫就了發生在2018年的故事腳本。

2014年後,“總額5兆”的政府引導基金是湧入VC行業的一股核心力量,而一個廣泛存在的矛盾是:政府引導基金追求非營利性,因而安全性尤為重要,而對市場化的出資人而言,追求利益的最大化才是目標。從根本上來說,兩者在利益訴求、收益導向上就擁有天然的衝突。

一個在操作層面更為關鍵的問題是,引導基金多被地方政府視為“聚集產業資源和招商引資”的抓手,所以此類資金在投資地區和領域上多有明確限制,但這往往會成為投資機構們施展手腳的束縛。據36氪了解,在個別要求嚴苛的地區,拿到政府引導基金的GP甚至要按政府出資額的2倍反投在當地,“如非一線城市,又不是沿海地區,其實並沒有那麽多的優質標的好投,基金的整體業績很難保證。”

尷尬的是,國內私募股權市場在去年實現的首次“年度募資額超兆級”規模,很大程度來源於政府引導基金的“供水”。

資金端和資產端在風險偏好上的斷層,是VC行業長久以來的命門。“複航資本”曾撰文指出,中國一級市場的系統性風險來自於:超過50%的資金來自於政府、國企和金融體系,大部分明股實債並有優先分配權,而資產端卻投資了75%的VC/成長企業,“投資周期長,但資金端的要求卻非常苛刻。”

正如2010年PE大躍進時代一樣,高淨值人群也緊隨著“雙創”大潮湧入VC行業。VC的特性決定了它的長周期和高風險,這與高淨值個人追求“資金流動性”的天性相抵觸。

“高淨值個人今天有錢,明天可能就突然沒錢。”在戈壁創投朱璘看來,高淨值LP雖然是人民幣投資機構的重要出資力量,但他們在資金的回報周期、可持續出資能力上擁有顯見的“先天缺陷”。

即便是已然落定的高淨值LP,也是許多GP的心頭隱憂。一位人民幣機構合夥人告訴36氪,他們有一支基金仍在存續期內,一位“出資額兩三千萬”的高淨值LP前段時間突遭股票爆倉,要求將基金中份額轉出。根據流程,他們在征得每一位LP的同意後,最終將其份額打折轉給了一家S基金(二手基金),“過程非常牽扯精力”。

一家本土PE機構合夥人曾有一份粗略統計——在高淨值人群更早參與的PE行業,自2010年至今,參與私募股權投資的LP“續費率”不會超過20%,在一些業績不突出的機構中,這個數字甚至連2%都不到。

姑且不論基金的回報情況,股權投資行業的“高遞延型”已決定了這一景況:個人出資者希望看到基金明確的業績回報再決定是否再投,而國內私募基金的第一份業績要麽剛剛顯現,要麽還未走完全程,這在客觀上造成了高淨值人群的“觀望”。“VC的周期更長,這個情況只能更嚴峻”。

對於當下而言,一個疊加的負效應在於國家“去杠杆”對上市公司的影響。青山資本張野表示,國內相當一部分VC的出資人是上市公司,國內上市公司普遍存在質押率過高的問題,去杠杆後瞬間“自身難保”,甚至有上市公司股東股權質押接近強製平倉。

理論上,當機構LP資金面收緊時,高淨值人群將成為機構募資時的救命稻草。但問題在於,中國多數高淨值還是以企業主為主,一旦他們的企業受到資金供給的影響,勢必會影響他們的出資能力。

在普遍被認為更成熟的美國私募市場中,其LP構成以大學捐贈基金、養老金、家族財富基金等為主,“佔比超過40%”,這類長線資金的共同點是:追求穩健回報,不急於短期套現。而根據靳海濤的數據,這類資金在國內私募行業中的佔比“最多2%到3%”,其余的主要LP正是上文提及的各級政府引導基金、相對富裕的個人、民營企業和國營企業,“這兩種結構背後所代表的資金屬性和資金實力完全不同,成熟度不同,對收益性、安全性和流動性的要求都完全不一樣。”

長線資本的始終缺乏,客觀上導致了國內投資機構“基金存續期過短”的普遍困境。

紫荊資本錢進指出,國內多數基金的存續期都集中在七、八年,超過10年的就已屬罕見,但美國的基金存續期多在12年左右。從二級市場來看,如果十年是一輪經濟周期,這意味著國內的多數基金根本無法覆蓋一個周期的輪回,這宿命般地決定了國內投資機構在抗周期能力上的孱弱。

創世夥伴周煒告訴36氪,美國的機構LP對GP的盡調往往非常嚴苛,但好處是,一旦確認投資,通常會在未來的兩三期基金裡連續出資。而對人民幣基金來說,過去幾年大批資金湧入市場,突然處於“空前好募的狀態”,即便多數資金“不一定可持續”,卻給一些年輕GP造成了一種“募資很容易”的假象。

“夏蟲不可語冰”

一廂是募資之難,另一廂則是退出之困。

長期以來,國內的項目退出主要依靠IPO,但囿於國內上市對盈利的要求較高,且創投市場上多為新經濟公司,海外上市被賦予了更高的期待值。即便如此,從絕對數量上來看,最終能夠上市的企業仍是鳳毛麟角:2017年有近萬家企業獲得了融資,卻僅有幾百家企業上市。

2018年以來,國內IPO進一步減速。1月23日甚至一度創下了歷史上的單日最高否決記錄——證監會發審委否決了7家過會公司的6家。監管層縮緊審核的背後,是A股市場的愁雲慘淡。今年1月至今,上證指數已經由1月29日的3587點下跌到8月28日的2778點,跌幅近22.6%。

於是自今年以來,一批成長於移動互聯網時期的公司愈發急迫地“扎堆赴港”,即便它們面對的是“新股7成破發”的尷尬現狀。明星公司們“背水一戰”的背後,相當一部分動因來源於——一級市場的普遍缺水,以及投資人們對退出的熾熱渴望。

二級市場的低迷,加劇了一級市場投資人的膽怯和迷茫。

造成2018年募資困境的因素,既包含政策導向,也有創投行業的發展周期,同時又深受巨集觀經濟格局的影響——其複雜程度讓一些接受36氪採訪的投資人甚至不願輕易斷言“何時寒冬會結束”。

一位雙幣基金合夥人將這種“未知”歸因於某種必然——以VC投資為主的人民幣一級市場,至今頂多算是“走完了成熟一級市場發展的前10年”,甚至還沒有經歷過金融周期的淘洗,“需要趟的路還很長”。

而現在,歷經過去三四年的極度亢進,中國創投市場終於被動地迎來了一場急刹車,這也是新一代投資人首次“自我檢視”的機會。

上述合夥人向36氪表示,即便在短期內出現對私募投資行業極度利好的因素,國內的GP和LP在心態上理應會比之前更克制,“大家會意識到:一個合格投資人不僅要熟識巨集微觀金融,精通產業,甚至在讀人閱事上也要有超人本領。這從來都是一個少數人的行業。”

這意味著——在現有的兩萬多家GP中,將有相當一部分終將消失在投資行業。

小村資本鄭讚表認為,未來國內的VCPE行業可能會呈現“金字塔式”的結構,即:除了頭部幾家平台級的超級投資機構外,其余多為聚焦在某些垂直領域的“小而美”基金,或專注一些特定產業的基金。

五嶽資本創始合夥人蔣毅威進一步預測為: “不僅是’二八分’,可能是’一九分’甚至更嚴峻,中長尾機構將逐漸萎縮直至消失”。

蔣毅威認為,從LP構成來說,令國內投資機構豔羨的大學基金、養老金等資金源,由於規模和政策等方面因素,短期內不太可能成為國內私募行業的主要“水源”。但有一個必然趨勢是,未來高淨值LP直接參與私募投資的情況將越來越少,而更多通過第三方機構、家族財富基金等形式託管;後者也將逐步成為整個私募市場中的重要出資人。

在一些資歷深厚的投資人看來,一級市場在2018年的狀況甚至連“寒冬”都稱不上。

不止一位投資人告訴36氪,雖然今年上半年一級市場的估值已經有了“20%或30%”的下降,但這“遠遠還沒有降到正常的估值水準”。實際上,去年有大量機構完成募資,市場上仍有巨大的存量資金,根據華蓋資本創始人許小林的預測,2019年或許才是市場估值更理性的時候。

與市場下行形成強烈反差的是,在醫療健康、教育等被視為擁有更強抗周期性、且貼合趨勢的行業,已經不同程度地出現了估值上漲。過去三四年裡,華蓋資本在生物醫藥、醫療器械、醫療服務等領域密集投資,今年以來,“一些垂直領域的估值漲得很厲害,”許小林說,除了港股美股對生物醫藥企業上市的政策利好以外,原因之一正是“很多原來和醫療不怎麽相關的機構,都開始突擊看醫療了”。

還有一些老道的投資人更慣於用歷史維度的眼光來俯瞰當下。

擁有11年創業、11年投資經歷的周煒向36氪強調,VCPE雖是資本市場中“佔比可能連5%都不到”的小眾市場,但其必然也會跟隨巨集觀經濟形勢呈現“周期性特點”。“一個金融新人在過去幾年裡看到的,可能都是行業的快速上行,行業稍有震蕩就覺得很驚訝。其實類似的經濟震蕩在2000年、2008年、2013年、2015年等都發生過。”周煒將之形容為:“夏蟲不可語冰”。

每次寒冬到來,就連“禦寒之術”也大體一致。2008年,孫婷婷剛踏入投資行業就遭遇了全球金融危機,“那時整個行業也是普遍放緩節奏、強化投後管理,在蟄伏中煉內功”。

“寒冬”甚至意味著“機會”。“所謂‘在別人恐懼時貪婪’,當市場下行時,眼光精準的投資人往往能深挖行業,抓到真正優質的公司。”歷史也證明,在市場低迷時期成立基金的平均IRR,通常都明顯高於金融周期頂部成立的基金。

2000年互聯網大泡沫爆裂前夕,五嶽資本蔣毅威仍身在華爾街。互聯網讓人類空前相信“世界是平的”,“最顛狂的時期,任選40個科技股,收入為0,三個月也能漲四五倍”。互聯網泡沫瞬間破裂後,他眼睜睜看著“納指從5000多點掉到1000多點”。

“但經此一役,互聯網才真正走入正軌,Google、亞馬遜、蘋果等一批偉大的公司最終走到了今天。”

資本大型洗牌在即,9月4日,雲集中國投資人核心力量,來“中國投資人未來峰會”聽他們解密轉捩點之年,破局之道!