文/ 韓璐 編輯/ 譚璐

今日9時31分,李詠妻子哈文在新浪微博發文稱,李詠因病去世。「在美國,經過17個月的抗癌治療,2018年10月25日凌晨5點20分,永失我愛……」

早在2017年8月9日,哈文曾發文表示,期待癌症疫苗:「愛滋病疫苗都有了,癌症疫苗還遠嗎?加油吧科學家們。」

眾多網友評論:「對於拿走我們生命的癌症,我們不應只是感慨之後再感慨,是不是可以做點什麼?比如癌症篩查?」

癌症發病最重要的因素其實是年齡,隨著人口老齡化程度的增加,癌症的發病率必然走高,其次是基因突變、環境、抽煙、生活習慣等變數相加。

2018年2月,國家癌症中心發布最新一期中國惡性腫瘤發病和死亡分析報告,估計2014年全國新發惡性腫瘤病例約380.4萬例,死亡病例229.6萬例。也就是說,平均每1分鐘,就有7人被確診為癌症,4人因癌症死亡。

「從上世紀60年代開始,醫學界就呼籲癌症早篩早診理念的重要性,大家都知道早期介入對於後期治癒率與生存率有莫大好處,可推進始終緩慢。」在北京大學腫瘤醫院癌篩中心主任張曉東數十年的從業經驗裡,沒有見過幾個早期癌症,一經發現清一色是中晚期,甚至晚期居多。

「無論花了多少錢、醫生費了多大力,病人受了多少罪,治癒率都非常低。而早癌的治癒率,基本可以達到95%以上。」張曉東說,長期以來,中晚期癌症的治療消耗著醫生、社會、患者大量的精力與資源。

變數因子

癌症早篩與早診是影響治療效果最重要的變數因子。能多早發現?可以多快介入?

癌症的早期發現,最理想的就是發現原位癌,這時治療效果極佳,不少治癒率都可以達到90%以上。

馬辰凱,2014年交大醫學院畢業後來到澳大利亞墨爾本,加入皇家墨爾本醫院以及維州腫瘤綜合中心癌症中心的研究院,主攻癌症與腫瘤遺傳學研究。

在澳大利亞,癌症是個極為龐大的產業,篩查則是產業的第一道門。

馬辰凱告訴《21CBR》記者,澳大利亞的整個篩查體系建設得比較完善。「以墨爾本為例,癌症篩查的宣傳與普及幾乎隨處可見,在火車站(類似國內地鐵站)的大型廣告牌上,會有顯著的公益宣傳,告訴大家為什麼要去做早期篩查,以及如何進行。」

例如,澳大利亞的乳腺癌篩查項目,為所有年齡在40歲以上的女性提供每兩年一次的免費乳腺癌篩查,並且會由政府主動邀請年齡介於50-74歲之間的女性參與。

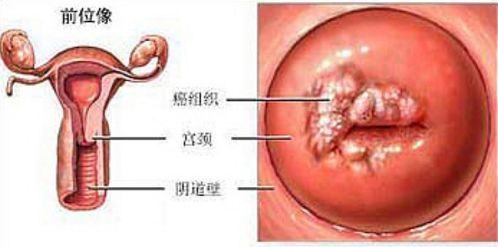

宮頸癌篩查項目則通過全科醫生和有資質的護士、私人及公共病理實驗室,提供陰道鏡檢查及隨訪檢查的專科醫生等基礎醫務人員,為女性提供宮頸癌篩查。2007年,澳大利亞聯邦政府開始免費為12-13歲女孩提供宮頸癌疫苗。2013年,接種疫苗的範圍擴展到男孩。

早篩、早乾預的好處非常明顯,發病率與死亡率實現雙降。

2016的數據顯示,澳大利亞有78.6%的15歲女童和72.9%的15歲男童已經接種疫苗。18-24歲女性的HPV感染率在2005至2015年間從22.7%下降到1.1%。所有年齡段女性的宮頸癌發病率保持在歷史最低水準,即每10萬名女性中僅有7例新病例。而從歷史上來看並依照國際標準,所有年齡段女性的宮頸癌死亡率也處在最低水準,即每10萬名女性中僅有2人死亡。

中式開局

癌症篩查,在中國的開局並不晚,只是相對地區化、局部化。

1977年,浙江省衛生局專門發文成立「大腸癌科研長官小組」,開展國內第一次腸癌人群防治研究,並由現在的腸癌學術泰鬥鄭樹帶隊。她曾在一次訪談中提到,原本的防治研究定在浙江省嘉善縣,那裡是腸癌高發區,死亡率為全國平均水準的6倍,可是當地的官員拒絕篩查,擔心病理結果影響了招商引資。最終,首站選在了百裡之外的海寧,利用早期硬式直腸鏡,為28.8萬人提供現場篩查。

此後20年間,鄭樹的團隊又進行了連續篩查和隨訪,使海寧腸癌的發病率下降30.42%,死亡率下降17.56%。

2013年諾輝健康成立後,推出了針對中國人腸癌特點的篩查產品「常衛清」,以及便潛血自測器「噗噗管」,通過檢測用戶糞便樣本中基因突變、甲基化以及隱血情況,來判斷用戶是否具有腸癌風險,根據反應再決定是否需要進行腸鏡檢查、確診。

博爾誠科技有限公司,1994年創立於美國矽谷,專註於癌症早診早乾預,特別是基因甲基化、蛋白定量等多分子平台的早篩產品和防癌檢測服務。

博爾誠董事長王建銘認為,還得有足夠多的宣傳,讓用戶有意識地去了解和選擇合適的癌症早篩產品。「至少現在來看,中國的市場教育程度還遠遠不夠。」王建銘強調,防癌體檢是「必須要做的事」,是癌症早乾預的基礎。

意識溝壑

張曉東以及一批專業臨床醫生,每天都通過微博等自媒體平台宣傳早篩、早診的重要性。

張曉東說,臨床上建議高發癌症的高危人群做篩查,需要有一個基本認知。「前十大高發癌症的早篩、早診,能夠覆蓋所有癌症的80%以上,實現治癒率提高,治療成本降低,這樣就夠了。少見癌症或者特殊癌症,想通過篩查發現,不太可能。」

可現在國內的消費者對於早癌篩查有很多誤區,最常見的就是不認可早篩本身,「明明沒有癥狀,為什麼要做檢查?」國人存在的很多僥倖心理,也讓一些早篩企業無奈。

幾乎所有研究癌症早篩的公司,都會為用戶設定一個完善的乾預方案,以眾安生命的宮頸癌早篩產品為例,如果檢測為陰性(HPV未感染人群),眾安生命會建議並提供HPV疫苗預約服務,希望用戶在健康狀態下儘早接種HPV疫苗,以預防此後感染此類HPV病毒可能性。

眾安生命產品經理王彩月發現,每年購買宮頸癌HPV檢測產品的消費者,約80%檢測為陰性,這些人中後續預約疫苗的用戶卻並不多。「對他們來說,一次價值299元的HPV檢測,比疫苗成本低多了,畢竟從HPV感染到宮頸癌,會經歷前期、一期、二期、三期等,不少用戶會覺得,不如每年進行HPV檢測就夠了。」

這樣一來,宮頸癌防治,沒有起到正向引導作用。

在腸癌早篩的問題上,也遇到了相似的情況。「天津市是中國腸癌早篩的排頭兵,過去四年中,政府通過對50歲以上市民的問卷調查,初篩了400多萬高危人群,並通過政府補貼的方式刺激每一個人進行便潛血檢測。」王建銘說,通過便潛血的自檢,粗篩了20多萬陽性人群,針對這部分粗篩陽性患者,天津市政府提供免費腸鏡確診。截止到現在,完成腸鏡檢測的人在6萬左右,很多人覺得可能自己只是痔瘡,有創腸鏡有風險。」事實上,這6萬人當中,大概近一半的人是息肉、腺瘤或者各種癌前病變和早期癌症。

不過,張曉東並不認可市面上大部分近乎算命式的基因檢測產品的作用,因為這些產品是預測一生中患某種癌的風險,有一定指導意義,但是不能反映現在身體裡是否有腫瘤的狀態。早診的乾預還是需要影像學如超音波、CT、核磁共振等來確診。

成本難題

「我體檢一切都好,為什麼查出了肺癌晚期?」普通體檢無法查出早期癌症的情況,在臨床上比比皆是。

張曉東告訴記者,並不是體檢沒有用,而是千元左右的體檢套餐,覆蓋不了胃鏡、腸鏡、低劑量平掃CT等項目的成本,「以肺癌為例,常規體檢項目中的X光,對於肺癌的早癌篩查沒有任何意義。」

張曉東始終認為,社會態度不夠積極,核心的出資與成本問題仍然沒有解決。博爾誠董事長王建銘同樣認為,價格問題是早篩在商業領域走得緩慢的最重要原因之一。比起後端治療,前端早篩更像是非剛需消費,只有政府或者保險公司出政策,用戶出小錢,才能把網撒出去。

國內的早期篩查類項目,尤其涉及癌症,清一色自費,動輒千元的檢測產品。以張曉東所在的新裡程癌症早篩中心為例,她每天的微博評論中,被詢問最多的便是早篩查體的價格。面對萬元上下的癌症早篩套餐,大部分人都會打退堂鼓。

早篩產品要真正起到篩查作用的前提,一定是降低成本,才能使消費者每年自發購買。近幾年,醫保在癌症治療的藥物上給了很大支持,很多抗癌藥物都獲批進入醫保目錄。華興資本醫療與生命科技組副總裁鄭飛覺得早診有很明確的臨床意義,其實醫保可以更加傾向於覆蓋早診。畢竟醫保的盤子是限定的,非此即彼,早篩、早診、早治療是緩解醫保壓力的重要手段。

鄭飛表示,如果商業保險能夠通過產品設計直接介入,承擔起支付方的責任,通過單一癌種或者多癌種保險產品搭配篩查套餐的方式,進行普及也是個辦法。

不過王彩月表示保險公司也有自己的顧慮:「健康險管理辦法規定服務成本不能超過凈保費的10%,對於大量短期健康險來說,納入龐大、高價的篩查套餐還為時尚早。」她告訴記者,眾安保險曾經與諾輝健康共同推出「腸癌保」,可從銷量與復購的情況看,消費者對於單癌種的消費意願還不夠強烈。

可事實上,生命醫學發展的路徑,就是一城一池慢慢建起來的,癌症的攻守戰也一樣,只能單一癌種、單一人群去突破,理想中的面面俱到,至今難以企及。