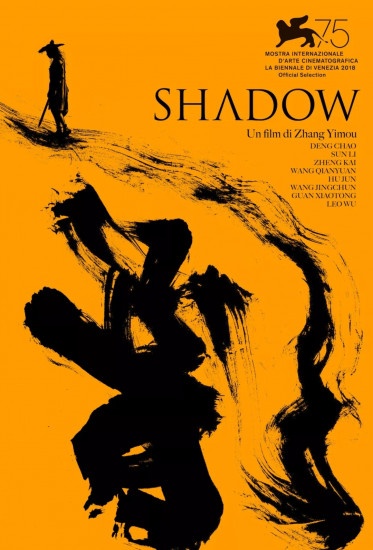

張藝謀新片《影》如期上映,在影院裡看到這部大投資的電影時,相信每個熟悉電影的人都會自問,如果自己有同樣的機會,敢不敢像張藝謀這樣,拍一部這樣的電影?

《影》講述了一個什麽樣的故事呢?一個替身的故事。故事中央,是一個替身,和他身邊的人,故事背後,是一個蒼茫殘酷的大時代。

▲子虞和境州。

東漢沛國,大都督子虞想要收復被楊蒼將軍佔領的境州,談判失敗,比武也失敗,遭到這樣嚴重的失敗,他迅速廢了,身體枯槁,精神不振,已經不太適合在台前幕後走動了。要知道,政治家固然是政治家,卻也是偶像,一個精神和肉體都荒廢的人,是當不了偶像的。

他只有一個辦法,找個替身。幸虧,他很早就為自己準備了這樣一個人,一個長相酷似自己,但身體健壯,器宇軒昂的年輕人,並且把他囚禁起來,洗腦,加上肉體打擊,讓他甘願成為自己的替身。隨後,對他進行嚴酷的訓練,讓他學會自己擅長的一切事物,從國術到朝堂上的應對。

這個年輕人,甚至沒有自己的名字,一個替身,一個影子,不可能有名字,也不該有名字,他們叫他“境州”,這等於無名,等於不被當做人看待,他就是那個心結,那塊失去的土地的代言。

▲境州和小艾。衰老的男人,年輕的替身,和焦渴的妻子。類似的情節,還曾出現在張藝謀電影《菊豆》裡。

在他受到打擊,陷入頹靡之後,這個替身,這個“影”就上場了。作為替身的境州,要替子虞都督去應對沛王,和朝臣周旋,去和楊蒼對陣,也要和子虞的妻子小艾相處,彈琴、研製新的兵器,演出伉儷情深。

每個人的處境都很難,每個人都有重重的欲望糾結,每個人都被迫要逼問自己的人性,也要正視他人的險惡。人心的黑、白、灰,像水墨一樣鋪開。

所以,談到《影》裡的水墨風格時,張藝謀曾說,他選擇水墨風格,是因為這個故事是關於人性的的複雜性,而水墨中的層次和變化,恰好是人性中間的部分,是中間部分的灰色地帶,是難以形容的部分。

張藝謀之所以會想到這樣一個故事,是因為他多年前看黑澤明的《影子武士》時,就曾想到,為什麽中國沒有這樣一個替身的故事。後來,他讀到了朱蘇進的劇本《三國·荊州》,這個劇本非常精彩,卻輾轉多處,曾經兩次籌備開拍,又不了了之。

張藝謀看到這個故事,覺得它可以演化成一個大時代背景下,由替身的命運主導的故事。跟朱蘇進談起這個構思,發現並不兼容,各方征求意見,大家也認為,這個故事不能放在三國的背景下,有很多牽製。

▲張藝謀和吳磊的工作照。張藝謀說,這部片子使用年輕演員,不是因為流量因素,而是因為他們有他們的好。流量演員,也必然會成長起來。

於是,張藝謀另起爐灶,寫了一個架空背景的故事。在最後的電影裡,我們可以看到一點從朱蘇進劇本裡遺留下的情節,例如荊州假扮子虞,去向楊蒼討還荊州卻遭到拒絕,向沛王匯報此事,被沛王當做破壞兩國聯盟。

這就是《三國·荊州》裡,周瑜向關羽談判,要求把荊州返還東吳情節的遺留,孫權也表示“寧肯永遠不取荊州,也不壞劉孫之盟”,還有,關羽拒絕把女兒嫁到東吳,和故事裡沛國打算用聯姻來保和平,卻遭到對方羞辱的情節互文。兩個故事裡,也都有個叫青萍的女性角色。

但《影》和《三國·荊州》卻有極大的區別,不但故事不一樣,更重要的是,《三國·荊州》事關家國情懷,個人抱負,金戈鐵馬,大江大河,而《影》卻在講述人性裡的灰色地帶。《影》是用了一個個人的角度,來進入那個時代,來講述中國人的倫理、秩序,一代又一代為虎作倀的替身歷程,一代又一代循環不盡的命運。

▲鄭愷扮演沛王,他有出色的表演。影評人把噗說:“鄭愷飾演的沛王表面瘋癲、內在卻極有謀略的形象卻是很難被表現。讓人只看到表層的東西,從而把觀眾欺騙,然後在某個時刻又讓他們懷疑這個角色到底是真傻還是假傻。”

境州本來是有自我的,他有家鄉,有母親,就像小艾說的:“你生在境州,是等著回家的人”,但因為時局變換,他成了流民,又因為相貌酷似子虞,成了替身。成為替身的他,其實僅剩肉體,沒有靈魂,失去了自我,就像是被子虞上身了,子虞需要一個更年輕更有力的肉體,而他就是那個肉體。子虞在他身上製造傷口的時候,說的竟然是“替我按著”,子虞根本不覺得,這是另外一個肉體,隻當他是自己肉體的延伸。

▲兩個鄧超出現在一個畫面裡,並且有對話和動作的情形,在這部電影裡大量出現,很多人一定想知道,這是怎麽拍出來的。

他要亦步亦趨地學習子虞的言行舉止,學習他的嗜好,但他的學習僅限於舞刀弄槍,類似於鼓瑟彈琴這樣的嗜好,這樣更高級的,精神領域的技能,他是不能學的,所以,才會在沛王要求他們彈琴的時候,出現尷尬的場面。

他也要揣摩子虞的心思,包括子虞對王位的覬覦之心,他都學得以假亂真。在和沛王對話的時候,當沛王質問他是不是有這種心思的時候,他非常霸氣地做了回答。

這已經超出替身的職責範圍了,更超綱的是,他甚至對小艾產生了感情,而小艾也在長久的相處,和一場場假戲裡,對他有了期待。這種期待,最終要喚起真實的他,他要用真實的自我,真實的欲望,來和小艾相對。

於是,從身份、地位、權勢上,他必須要一點點成為真實的子虞,而從內心、欲望、情感上,他必須要一點點卸下子虞的陰影。兩個“不可能的任務”要同時進行。

對子虞來說,情況就更複雜了。經過一系列打擊之後,子虞形容枯槁,身體機能也一定出了問題,偷窺境州和小艾的親昵,已經足以說明他的力不從心。對政治家來說,身體的殘敗、欲望的消退,都是致命傷,他必須強打精神,虛張聲勢,在眾人面前給出一個虛假的印象。

▲張藝謀很會拍女人,他的電影裡,總有個母性充沛的角色,在《影》裡,這個角色屬於孫儷。

張藝謀在解讀子虞這個角色的時候,就曾經說:“你看他的每一步,其實都是掙扎求生。即便他最後好像成了老大一樣,號令天下,但實際上,他唯有這樣才能活下來。”

境州不只是他肉身的替身,更是他欲望的替身。但豢養欲望,是非常危險的,欲望經過餵養,是會長大的。就像一隻老虎,開始也萌,也安全,但不斷地喂給它養料之後,它必然長成大老虎。子虞啟動的,正是這樣一個養虎為患的過程。

在見過大世面,嘗到權勢的甜頭之後,作為欲望本尊的境州,開始不斷被餵養起來,他已經得到了一些,但他得到的東西隨時都有可能被奪走,他想留住已經得到的,已經嘗過的滋味,還想得到更多。欲望逐漸膨脹,最終反噬了主人。

境州本來是作為子虞的陽面(這部電影裡,大量地出現了黑與白、陰與陽的意象)出現的,他的痛苦起初很純潔,他的疑問起初也很真實,他渴求的正義,也是很多人的正義。而子虞是他的陰面。但凝神深淵久,自身就成為深淵,與惡龍顫鬥,自身也有成為惡龍的可能。

境州最後結束了自己的替身生涯,但他付出的代價,是完全成為他曾經的主人。他還會純潔嗎,他還會真實嗎,還渴求正義嗎?我們知道,這不可能,他必然會成為一個新的子虞,乃至新的沛王。

▲鄧超為這部電影,付出了很大代價。他既要在短時間內增重到85公斤,去扮演境州,又要在短時間內瘦身到63公斤,去扮演子虞。

何況,子虞何嘗不是一個替身。他替昏聵的沛王出頭,替沛王打理朝政,取得陰與陽、黑與白、正與邪的暫時平衡,有時候狐假虎威,有時候為虎作倀。總之,在這個秩序裡,所有人都逃不過成為替身的命運,隻不過,有些替身是擺在明面上的,有些替身,貌似有自我,能做得了主,行的卻還是替身之實。

當你要維護自己真正的身份,你必須要找個替身,當你意識到自己是個替身,必須找回自己真正的身份時,一切就亂套了。《影》的矛盾,就起源於這雙向的秩序紊亂。當你對“真”產生了渴望,秩序就被打亂了,主人不是主人,主母也不是主母,仆人不是仆人,陰與陽、黑與白也開始調轉,開始流轉。

很多人看到《影》,都會想起黑澤明的一些電影,張藝謀自己也說,自己一直受到黑澤明的影響。但我看到《影》的時候,卻覺得和黑澤明並不相似,而是想起塚本晉也的《雙生兒》,那也是一個和替身有關的,非常妖異故事。

▲塚本晉也的《雙生兒》。

不過,那個故事裡的妖魔和異人,都沒有來由和動機,而《影》也有妖異的氣氛,卻有中國哲學和中國倫理,來為人物的困境提供箋注。

很少有人,敢用大投資,來拍這樣一個故事。

大投資的電影,應當用來拍家與國,拍大時代,但張藝謀卻用來講人心人性,歷史只是一個背景。

也只有他,敢於這麽做。《紅高粱》講的是時代正義,但故事的焦點卻是熱辣荒莽的個人正義;《大紅燈籠高高掛》和《菊豆》是封建秩序下個人的無望抗爭,《活著》也是求生欲極強的個人在洪流中的掙扎。他經常要在商業和藝術中做出平衡,平衡的結果就是,有大時代,但個人也並不是牽線木偶。

也很少有人,在一個感官刺激高於一切,人們都在追求富有高飽和度的色彩的當下,敢用大筆投資,來拍一個黑白故事,用這樣獨斷專行的方式,來表達自己的審美訴求。

▲屏風後的關曉彤。這部電影裡,有很多耐得住細看的物件。

《影》的畫面都是黑白的,是水墨風格的。黑白也不只是一種色彩追求,更是一種全方位的美學追求。沛王那麽奢靡,但他的宮殿,他的朝堂,卻是凝重而極簡的風格,屋子裡沒有幾件軟乎的家具,大臣背後,有狂草作為裝飾。子虞藏身的地宮,境州和小艾的居所,也都是極簡風格。人們身上的衣服,也都是黑白灰,至多有些水墨的線條作為裝飾。戰場上,山水間,也都是淡淡的黑,淡淡的白,氤氳的灰。

這很美,很浪漫,很不可能,但這一切,都製造出一個狂放又拘謹,浪漫又保守、奔放又充滿秩序的太空,這個太空,對旁觀者是美的,令人驚歎的,對身處其中的人,卻是不舒適的,難以存身的,一刻也不能放鬆的。

他們總是被“美”監控著,被“美”要求著,被秩序規定著,被黑和白禁錮著,被他們像是一顆“美”的棋子。而這,正是歷史中人的處境。也有可能,是我們的處境。

這使得《影》有一種異色的氣質,所以,有影評人認為,張藝謀是用A級的投資,拍攝了一部B級片,用很CULT的方式,給出了一個看起來巨集大浪漫,但卻深沉異常的小世界。

也只有張藝謀,會這麽做。他本可以拍一部保守的電影,不去做這麽大膽的嘗試,但他卻在68歲的時候,又一次突破自己,拍了一部和以前的自己不一樣,也和同時代的電影不一樣的作品。在大數據時代,我們已經很難看到這樣一種獨斷專行的做法,這樣一種大手筆卻又有個性的審美了。

這可能是上個時代創作風格的遺留,但我希望這不是最後的留存。希望人們能看到,錢也有另外一種用法,電影也可以有一種特別的表達。在一切都不再神秘,一切都準確、精確的時候,還有一點點巫意,在一部有點巫氣的電影裡。