馬丁·瓦爾澤小說《逃之夭夭》:

文丨黃燎宇

《逃之夭夭》德文版書影

馬丁·瓦爾澤的《逃之夭夭》,出版於2017年1月。瓦爾澤的小說永遠是一種智力挑戰,這本小說亦不例外。它的德文標題Statt etwas oder Der letzte Rank就很耐人尋味,讓無數的德文讀者看得直眨眼睛。Statt etwas,硬譯是“取代某物”,靈活一點,可譯為“取而代之”或者“避而不談”;oder,意為“或者”,“抑或”;Der letzte Rank屬於生僻詞匯,所以,德文版的獻詞頁上有作者從最權威的詞典即格林兄弟編纂的《德語大詞典》搬來的釋義:這是狩獵術語,指的是讓獵物最終擺脫獵者的一次閃彎。

看見這一釋義,讀者的眼前多半會浮現出電視上常見的動物節目畫面:在一片遼闊的原野,捕獵者(如獵豹、細狗)對獵物(如羚羊、野兔)窮追不捨,並逐漸接近後者。這時,命懸一線的獵物突然來一個讓獵者始料不及的閃彎。結果,一方望塵莫及,灰頭土臉,一方逃之夭夭,得意洋洋。拜拜了,親愛的細狗,親愛的豹子。據此,我們可以將這部小說譯為“逃之夭夭”。

瓦爾澤的生命之書

這本篇幅不大的小說,是瓦爾澤的一部生命之書。它濃縮了瓦爾澤思想和人生的精華。逃之夭夭,這是年近九旬的瓦爾澤(1927年3月24日生)為自己發現的生命隱喻。這本書所講述的,就是逃離的故事。瓦爾澤要逃避的對象很多,但主要有三個:一是批評,二是政治,三是愛情。

為什麽要逃避文學批評?

瓦爾澤與文學批評家可謂生死冤家。書中反覆提到的“敵人和對手”,指的就是批評家。而他的頭號敵人,恰恰是德國文壇名氣最大、人氣最旺、同時最令人生畏的評論家馬塞爾·賴希·拉尼茨基,人稱“文學教皇”。“文學教皇”一次又一次地對瓦爾澤進行殘酷鬥爭、無情打擊。最駭人聽聞的一次發生在1976年3月27日。這一天,德國最大的報紙《法蘭克福匯報》發表了時任該報文學部主任的賴希-拉尼茨基對瓦爾澤新作《愛的彼岸》的評論文章。文章開篇就寫道:“一本輕如鴻毛、糟糕透頂、慘不忍睹的小說。不值得讀,哪怕就讀一章一頁。”這篇評論從頭到尾都是刀刀見血的語言。賴希-拉尼茨基恨不得把瓦爾澤逐出文學王國,所以這篇檄文還題為“文學的彼岸”。瓦爾澤陷入憤懣和抑鬱,他為此看過心理醫生,後者表示愛莫能助,請他自行消化。賴希-拉尼茨基還成為他的夢魘和揮之不去的痛苦回憶。他自述在夢中不止一次被賴希-拉尼茨基追攆。2008年,雖然事情已過了30多年,當筆者在瓦老跟前提及這段歷史的時候,坐在沙發上的他竟下意識地攥起了拳頭……

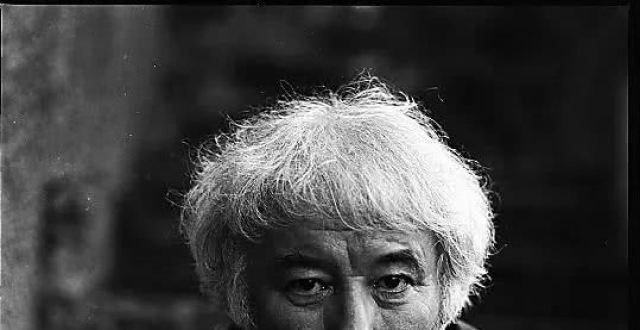

“文學教皇”馬塞爾·賴希·拉尼茨基

當然,作家也不是吃素的。必要時他們可以來點批評的批評。瓦爾澤就是反批評的高手。早在1962年,瓦爾澤就根據自己在四七社的觀察和感受寫了一封《給一位初出茅廬的青年作家的信》,對包括賴希-拉尼茨基在內的幾個稱霸四七社的批評家進行了妙趣橫生、淋漓盡致的調侃和諷刺(四七社既是新作博覽會又是作家批鬥會)。1977年,瓦爾澤撰寫了《論教皇們》一文,對批評家們深信自身絕對正確表示詫異,因為這世界上除了羅馬教皇不可能有人絕對正確(梵蒂岡堅持教皇永無謬誤論)。1993年,他發表長篇小說《互不相乾》,裡面出現了一個無比自戀的批評家,大名叫威利·安德烈·柯尼希——柯尼希意為“國王”,綽號叫埃爾柯尼希,意思是“魔王”。1998年,賴希-拉尼茨基主持的電視書評《文學四重奏》指責瓦爾澤寫納粹德國的小說《迸湧的流泉》沒有出現奧斯維辛這個字眼兒,瓦爾澤隨即做出反應:“每一個受其虐待的作家都可以對他說:賴希-拉尼茨基先生,就你我的關係而言,我才是猶太人”(賴希-拉尼茨基恰恰是一個虎口脫險的猶太人)。2002年,瓦爾澤發表長篇小說《批評家之死》,給賴希-拉尼茨基畫了一幅惟妙惟肖、活靈活現的文學肖像,而且給他取了複姓埃爾-柯尼希即魔王諧音。

這裡所說的魔王,不是隨便一個妖魔鬼怪,而是那個在北歐和德語地區家喻戶曉的恐怖之王。據傳說,在一個夜黑風高的夜晚,一個父親抱著他生病的兒子在森林中騎馬奔馳。途中出現一個隱形的魔王,對小孩進行言語誘騙,最後還對小孩伸出了魔爪。小孩看見了魔王,也聽見魔王說話。他驚恐萬狀,不斷向父親報告、救助。父親斥之為幻覺,但同時策馬加鞭。趕到家時,父親發現孩子已死在他的懷裡。

魔王的傳說源自丹麥。最早由赫爾德譯成德文。1782年,歌德創作了敘事詩《魔王》。這首詩不僅膾炙人口、婦孺皆知,而且激發了音樂家們的靈感。包括貝多芬、舒伯特以及有“北德舒伯特”之稱的卡爾·勒韋在內的作曲家紛紛為歌德的詩歌譜曲。最後,舒伯特譜寫的藝術歌曲《魔王》(1815)脫穎而出,它和歌德的同名敘事詩一樣成為不朽之歌,世代傳唱。魔王的形象也常見於造型藝術,有多幅繪畫,還有一尊雕像矗立在毗鄰魏瑪的耶拿。

對於作家,作品就是自己的孩子和親生骨肉。因此,一個糟蹋文學作品的批評家,哪有比埃爾·柯尼希更合適的名字。

《批評家之死》書影

但是瓦爾澤萬萬沒想到,《批評家之死》引出了另一個魔王。時任《法蘭克福匯報》文學部主任的文學批評家弗蘭克·席爾馬赫發表了一封公開信,把《批評家之死》斥為影射小說和反猶小說!賴希-拉尼茨基本人則套用歌德的名言,指責瓦爾澤的小說就一個念頭:“打死他,這條狗,他是一個猶太人!”而歌德原話說的是:“打死他,這條狗,他是一個書評家。”這一回,瓦爾澤闖了大禍。

為什麽要逃避政治?

文學家瓦爾澤一生卻與政治有不解之緣,還數度出現在社會政治的風口浪尖。早年的瓦爾澤,為社會民主黨助過選(聯龐德國建國之後的頭20年裡一直是基督教民主同盟簡稱基民盟當政),堅定地反對過越戰,還一度站在德國共產黨一邊(德共1956年被禁,1968年改名重建),甚至短暫訪問過蘇聯,所以他被視為左派。從上個世紀70年代末起,瓦爾澤公開反對德國分裂(認可兩德分裂的現實是當時德國左派知識分子的共識),還與比基民盟還保守的基社盟(基督教社會同盟)議員過往甚密,所以逐漸被視為右派。

1998年,獲德國書業和平獎的瓦爾澤在德國的政治地標法蘭克福保羅教堂發表答謝演講。他談到德國歷史問題,並表示反對把奧斯維辛當“道德大棒”使用。為此,德國猶太協會主席布比斯指責他“精神縱火”。此言一出,立刻在德國媒體引起軒然大波。“瓦-布之爭”變成一場蔓延全國的燎原大火。

2002年,席爾馬赫譴責《批評家之死》的公開信再度在媒體引發燎原大火。從普通讀者到作家批評家、從學界精英到政界領袖,各界人士都卷入這場充滿情緒的大討論。這場持續一個夏天的媒體風波被稱為“聯龐德國文學史上的頭號醜聞”。之所以說醜聞,一是因為這場辯論始於小說尚未問世之前,參與討論的人多半不知道小說裡面寫了什麽;二是因為小說出來之後眾人發現,裡面基本找不出什麽可以支持反猶指控的文本依據。但是,後果卻很嚴重。在一段時間裡,瓦爾澤在德國什麽地方公開亮相,常常會遭遇抗議者。煩惱之中,他甚至考慮過是否需要移居奧地利。與此同時,英美國家中止了對瓦爾澤作品的翻譯和出版。

這兩次風波之後,瓦爾澤終於知道何為政治正確,他變得謹言慎行,常常如履薄冰,如臨深淵。

為什麽要逃避愛情?

瓦爾澤是一個永遠處於戀愛之中的男人。他一生戀愛不斷,也把自己的一樁樁情感經歷變成了文學,創作了一本又一本別具一格的愛情小說。

有愛,就有各式的痛苦和煩惱。愛情帶給瓦爾澤的最大痛苦和煩惱,在於愛的排他性。根據排他原則,你愛了一個,就不能愛另外一個。這是旁征博引的第十五章的核心話題。為了調侃和反駁排他原則,敘事者甚至搬出了阿多諾和基督教。阿多諾說:在奧斯維辛之後寫詩是野蠻的,敘事者則說:用道德通緝用情不專是野蠻的;基督教告誡信徒,你隻許信仰一個神,一夫一妻制度也是基督教文明的副產品,隻許愛一個人和隻許信仰一個神的戒律如出一轍,所以,敘事者不得不弱弱地問:現在宗教戒律有所松動,怎麽約束人際關係的鐵律卻依然雷打不動?

瓦爾澤逃脫沒有?

一方面,諸多跡象表明,瓦爾澤實現了勝利大逃亡。《逃之夭夭》開篇第一句話就是:“我的日子有點太美了。”這是敘事者對自身狀態的總結和概括。這句話反覆出現。如果說這部小說是一首歌,這句話就是一首副歌。敘事者的日子為何太美?因為他遠離世界,遠離塵囂,因為他不再相信烏托邦,不再有執念,不再對任何事情刨根問底。他在自己的美麗而富足的小天地裡悠哉遊哉,常常聽見自己念叨“做做夢就夠了”或者“宛若浮雲,遠在天邊”。他還把自己的生活比作“一座五星級酒店”。敘事者只想獨善其身,不想被外界打擾,所以,每當從什麽地方——譬如非洲——傳來求助的呼聲,他就趕緊把耳朵堵上。

這幅世外桃源圖也可以視為瓦爾澤本人生活現狀的寫照。在過去的15年裡,他的生活美好、充實而且平靜。他一如既往地在風光旖旎的博登湖畔生活、創作、鍛煉,他的別墅永遠面對湖光山色,永遠面對著瑞士和阿爾卑斯山。他是富裕的,幸福的,也是多產的。他幾乎一年出一本書(有人調侃說,這個世界天天在變,一年出一本書的瓦爾澤則是以不變應萬變),而且保持了旺盛的人氣。所以他不時地要離開他的博登湖畔,去不同的地方朗誦作品或者參加各類文化活動。其間他還三度來華訪問。批評家們也不再討伐他,他的宿敵也先後退出歷史乃至人生的舞台:賴希-拉尼茨基死了(2013),席爾馬赫也死了(2014)。他和政治也達成了和解。政治方面他說話不多,偶爾發話也很主流、很正面,譬如他呼籲保衛歐元,他對默克爾的難民政策表示讚賞,他還預言德國選擇黨將曇花一現,等等。政治不僅不再找他的茬兒,反倒暗中給他平反,並輸送溫暖。2007年,權威的政治學雜誌《西塞羅》公布了德國知識分子影響力排行榜,他在500個榜上有名的德國文化精英中間位居第二,僅落後於德裔羅馬教皇本篤十六。2009年5月,當瓦爾澤在魏瑪王宮朗誦其新作《戀愛中的男人》的時候,聯邦總統科勒還前往現場聆聽。對於自身這種幸福狀態,瓦爾澤曾用小說《童貞女之子》(2011)裡面的一個老太太的話做了一個俏皮而精辟的概括:“高壽,健康,保守,所以幸福。”

《戀愛中的男人》書影

另一方面,從小說判斷,瓦爾澤的幸福可能要打一點折扣。他和他的逃避對象之間還存在各式各樣的糾纏,他和它們的關係可謂剪不斷理還亂。

譬如,批評家死了,可他依然活著。敘事者在火車上請佔他座位的人讓座,對方紋絲不動。定睛一看,把他嚇個半死:這是他的敵人,是那個曾經對他大加撻伐但已經死去的批評家。事實上,敘事者從未真正擺脫這個可怕的批評家,批評家始終像幽靈一樣在他的生活中徘徊。批評家無名無姓,但是有各種各樣的代稱,如“全知者”、“那個人”、“副刊大咖”、“全城最有名的思想家”等等;敘事者也沒有描寫批評家的具體相貌,只是說“他周身掛滿了敵人的頭皮,就像一個凱旋歸來的印第安人”等等。由於有這個批評家的存在,敘事者對上帝很有意見,所以他拒絕接受萊布尼茨那句為無數人所稱道的名言:“我們的世界是眾多可能的世界中最好的一個”。

再如,敘事者雖然遠離了政治,但他一想起政治,就有些憤憤不平。我在政治上為什麽老是出錯、老是犯規?為什麽有些人總能做到正確佔位?看看馮·魏茨澤克家族:在納粹時期,最重要的一個駐外使節和國務秘書來自他們家,到了聯龐德國,他們家又出了一位最有良心、最有口碑的聯邦總統。再看看托馬斯·曼:1918年之前他因為諷刺民主而走紅,1918年之後又因為謳歌民主走紅。

再如,愛情和男女關係,敘事者同樣是往事不堪回首。曾和他共度良宵的艾倫與他再度見面時把他當成某個費爾迪南,然後對費爾迪南的往事津津樂道;大學女講師施派澤博士或者安娜瑪麗把他當作“記事本中的一個日子”;華沙的瑪格達萊娜和弗萊堡的亞歷珊德娜無事不登三寶殿,而且過河拆橋;萍水相逢的莉澤與他在賓館開懷痛飲,隨後卻倒地身亡;女作家莫妮卡異想天開,帶他參觀她設計和建造的舊愛墓地,等等。

最後需要指出的是,敘事者常常作為面壁者出現。他不僅面對一堵溜光的白牆,他還巴不得自己就是那堵溜光的白牆。但結果卻是他的腦袋受到歷歷在目的清晰回憶的殘酷折磨、輪番攻擊。對於他,往事不堪回首,往事並不如煙。他很清楚自己的逃之夭夭是怎麽一回事:“親愛的對手,尊敬的敵人,你們掐指算算,看我現在已經離你們多遠。我已逃之夭夭。但我未能逃避自己!還沒有。會有這一天的。啊,烏托邦!你堅不可摧!”

第三條道路

要逃之夭夭,還有第三條道路。這就是反諷之路,荒誕之路。只有借助反諷和怪誕藝術,才能實現精神超越,才能與上述的烏托邦取得某種和解。這既是卡夫卡所指引的道路,也是瓦爾澤自己走出來的路。

瓦爾澤1951年從圖賓根大學博士畢業。他的博士論文研究卡夫卡的敘事技巧,題目是《對一種形式的描述》。在德國,瓦爾澤是通過研究卡夫卡獲得博士學位的第一人。更為重要的是,卡夫卡不僅是瓦爾澤的研究對象,而且變成了他的藝術先師。從他的文學實踐看,他得到了卡夫卡的真傳,因為他擅長反諷和怪誕藝術。而且越到晚年,他的藝術就越是反諷,越是怪誕。《逃之夭夭》更是一部反諷和怪誕藝術的傑作。這部小說充滿變形、誇張和大膽的想象,所以字裡行間常常亦真亦幻,神神鬼鬼。

作家和批評家是什麽關係?作家坐在椅子上讀報,讀到批評家對自己的惡評的時候,他的身子悄然縮短一截,原本放在地上的雙腳,現在只能在空中打轉。相應地,批評家寫完對敘事者的惡評之後,身體立刻大了一圈,需要穿大一號的西服。但是,當作家跑到美國、從而逃出批評家的勢力範圍後,作家又恢復了原先的身高,批評家的身形則明顯縮小。毫無疑問,作家和批評家是此消彼長的關係。

批評家能把作家嚇成什麽樣?《逃之夭夭》的敘事者策劃了一個題為《孤獨,一項歐洲的發明》的展覽。臨近開幕的時候,他變得憂心忡忡,因為他擔心開幕式將變成早已摩拳擦掌的批評家們的狂歡節。於是,就像《變形記》裡的格裡高爾·薩姆沙一覺醒來變成了一隻仰躺在床、蹬著無數細毛腿的巨型爬蟲,《逃之夭夭》的敘事者在展覽開幕的前一天一覺醒來的時候發現自己陷入了讓他無法動彈的四邊形狀態。換言之,批評家可以把作家嚇癱。

作家又如何對付批評家?午夜時分,一個名叫威廉瑪的卡夫卡妹妹出現在憂心忡忡的策展人的辦公室。她拉著他去找那個可怕的批評家,在批評家門口摁響了門鈴。他向批評家介紹威廉瑪,剛愎自用的批評家看不見威廉瑪,也不相信有一個叫威廉瑪的卡夫卡妹妹的存在,所以站在門口滔滔不絕、自說自話。最後,批評家因為長時間地站在露天說話而感冒,所以未能出席展覽的開幕式。就是說,作家可以憑發達的想象力打敗批評家。這個故事是否又有點像卡夫卡的《鄉村醫生》?

政治正確對人可以產生什麽效果?一方面可以產生類似手術的效果,因為敘事者說他的體內被莫名其妙地植入了觀察者,被莫名其妙地裝上了監控探頭;另一方面,它可以把普通人變成蘇格拉底,因為有一個內在的聲音在隨時警告敘事者不可以做什麽。

發明了“非理性”這一概念的“理性總管”是什麽人?他有滿滿的自信,有強烈的自我意識,說話總是粗聲大氣,走路總是昂首闊步。他的精神狀態類似《批評家之死》裡面那位因為“長期直立行走”而“落得骶骨疼痛”的韋森東克教授(圈內人都說是哈貝馬斯)。我們生活在一個高舉啟蒙和理性大旗的時代。

愛有多重要?敘事者應邀到大學講堂做題為“語音學要義”的講座。被主持人請上講台後發現自己把講稿忘在了家裡。折騰一圈後,他說其實不用講稿,因為語音學要義就一句話:只有一個聲音值得我們講授,這就是“愛”。

女人如何紀念舊愛?一位寫情色小說出名的女作家,在自家花園建造了一個露德聖母洞,然後以聖母洞為中心建造了一個扇形舊愛墓園。墓園由一個個扇形排列的花圃組成,一個花圃裡面種一種花,一個花圃代表一個昔日的情人,情人的名牌則掛在矗立在花圃前面的竹竿上面,竹竿象徵十字架,長眠在此的舊愛們正對著聖母洞時時敬拜……聖潔和情色、玩笑與正經、詩意和恐怖在此水乳交融。這難道不是絕無僅有的藝術景觀?如果有做裝置藝術的讀者,也許可以借助這一靈感進行創作,然後參加五年一次的卡塞爾文獻展。

讀這本小說,我們浮想聯翩,我們也問題連串:這說的是什麽人、什麽事?這應作何理解?自己猜吧,你想怎麽理解就怎麽理解。瓦老笑而不答。瓦老喜歡在雄辯中保持沉默,他還是公認的當代文學君主,完全有資格王顧左右而言他。

逃之夭夭,是一種令人好奇也令人景仰的文學不及物狀態。

本文發表於《文藝報》2019年7月8日5版

本期編輯 | 呂漪萌