重型顱腦損傷的病人早期處於高分解、高代謝狀態,能量消耗明顯增加,尤其是蛋白質高分解代謝,使病人處於負氮平衡,增加顱腦損傷的病死率和致殘率。營養支持治療顯得尤為重要,但由於重型顱腦損傷患者傷後早期禁食,控制入液量以及顱腦損傷及其併發症所致訴胃腸功能紊亂和機體代謝紊亂,使營養支持治療在臨床實驗中較為困難。胃腸外營養往往不能滿足顱腦手術操作後的高消耗,所以主張胃腸內營養,臨床上應用最多的是鼻胃管插管,適用於要素飲食、勻漿飲食,混合奶的腸內營養支持,我科對21例重型顱腦損傷病人實施腸內營養支持治療,效果良好,現報導如下:

一、資料與方法

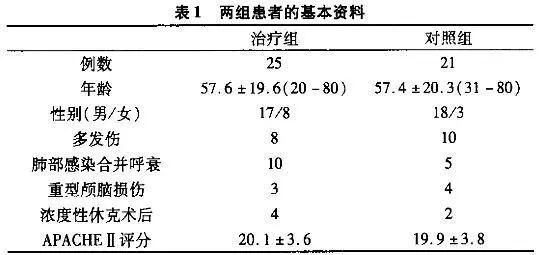

2005年1月間收治入院的21例重型顱腦損傷病人,男15例,女6例,腸內營養支持開始時GCS評分:≤分9例,6~8分11例,9~12分3例,其中17例接受手術治療。

病人入院後除進行常規治療外,未手術病人於傷後第3天,手術病人於術後第3天開始顱內營養支持,用魚湯、雞湯、牛奶的作為鼻飼營養液,第1天用量為500 m1,根據各人胃儲留量和臨床表現(是否存在返流,誤吸)判斷對腸內營養是否耐受,逐漸增加到1 500~2 000 ml,並維持治療。

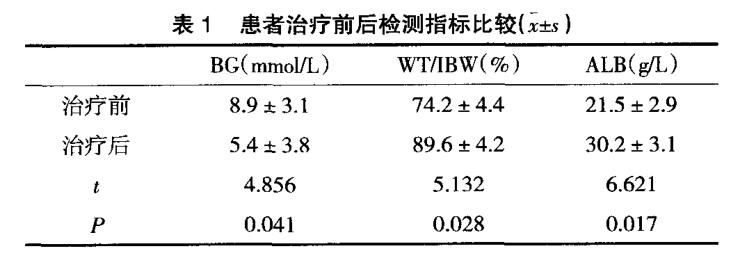

二、結果

19例患者能在傷後5~7 d內達到1 500~2 000 ml/d鼻飼量;2例因並發嚴重應激性潰瘍,1例因並發嚴重感染而在短時間內停止腸內營養支持,鼻飼一周後,2例患者因並發嚴重的高血糖和高血滲而暫停腸內營養支持。創傷後早期影響腸內營養支持的常見併發症是在傷後一周內的消化癥狀,以腹脹、嘔吐、胃內容物反流和誤吸多見,一周後則以腹瀉和便次增多為主。4例患者因而暫停腸內營養,經對症處理後,在短期內好轉並恢復腸內營養,本組21例病人中,5例在鼻飼早期曾發現胃液呈咖啡色,隱血試驗呈陽性,其中4例按常規開始腸內營養支持,耐受良好;僅1例因上消化道出血嚴重而行持續胃腸減壓和腸外營養支持。

三、護理

由於病人抵抗力低下,易引起腸道感染,管飼用物應嚴格清潔消毒,每天更換用物1次,每次管飼後空針、碗清洗後煮沸消毒,備下次用,操作者應洗手。

為了使病人能適應,開始管飼和滴注時營養液用量宜小,如管飼每次約50~100 ml,持續滴注每小時約50 ml,以後逐漸增量,液體的濃度也應由低逐漸增高,避免開始時就引起明顯的液體高滲狀態。

每次管飼前應檢查並確定胃管在胃內方可進行。檢查方法有:一是直接抽吸胃液;二是聽診器置於胃部,同時從胃管注入10 ml空氣,有氣過水聲即在胃內;三是將胃管末端放入盛水碗中,無氣體逸出即在胃內,如有大量氣體逸出,證明在氣管內。

長期鼻飼者,每周更換胃管經鼻腔重新置胃管1次。置管鼻腔每天滴液體石蠟油1滴,以減輕胃管摩擦力,防止鼻黏膜乾燥糜爛。

由於不經口飲食,要特別重視口腔衛生,以防真菌感染、腮腺炎等,每日口腔護理3次,並觀察口腔黏膜狀態。因病人處於昏迷狀,應定時翻身拍背,預防痤瘡和墜積性肺炎。

一旦出現不良反應,應對症處理,並根據血液檢查結果行相應抗炎治療。

進行管飼飲食前,應先吸凈痰液,抬高床頭45°或半坐位抽吸胃液觀察消化情況,如未消化,應暫不餵食。

進食半小時後,再降低床頭,此段時間內盡量不要吸痰,以免造成胃內容物反流而吸入氣管和肺內造成吸入性肺炎。

四、討論

隨著社會的進步和發展,顱腦損傷也成為一種常見疾病,其發生率可佔全身所有外傷的第2位,而致死率卻高居第1位,且傷者多為青壯年男性,對社會、家庭造成很大的壓力與負擔。在重型顱腦損傷早期,有效改善患者營養及免疫狀況並保護腸黏膜屏障與院前急救,復甦、手術時機及其方式選擇等居於同等重要的地位。腸內營養是目前國際醫學領域普遍提倡的營養支持方式,是在患者口、鼻、胃等部位插入與腸道直接連通的管道,經管道注入雞湯、魚湯或各種配置好的營養製劑,以補充人體所需的營養物質。腸內營養符合人的生理過程,只要在腸道尚存功能且能安全使用的情況下,患者應首先選用腸內營養,因為腸道不僅具有消化和吸收功能,還有重要的免疫功能。通過腸內營養支持,可以有效地維護和利用腸道正常功能,減少併發症,同時降低治療費用。