高端對話

本期高端對話丁香園直播,我們邀請到天津醫科代謝病醫院的張秋梅教授,以「 一針一片,直擊核心 」為主題暢談,為大家分享相關知識,精彩內容可點擊下方視頻觀看!

文稿摘要

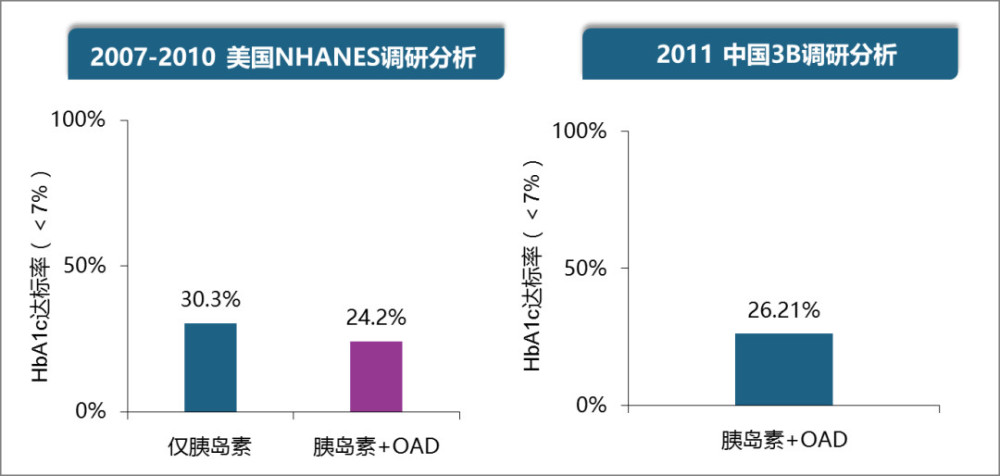

T2DM 既往的管理模式著重於降低血糖,而非糾正高血糖的病理生理缺陷,故血糖控制效果往往難以長期維持。調查顯示,中國 T2DM 患者 HbA1c 達標率僅 47.7%,新診斷 T2DM 患者胰島素分泌缺陷比胰島素抵抗更嚴重,隨著疾病進展,T2DM 患者β細胞功能下降,胰島素抵抗逐漸增加。有效改善血糖控制可逆轉β細胞在高糖的作用下發生去分化和轉分化,因此β細胞是降糖的核心所在。

「一針一片」——即基礎胰島素聯合口服降糖葯(OAD)便是直擊降糖核心的治療方案,該方案的療效與安全性已經得到多項研究的驗證。

下方滑動查看全部文稿

01

一針一片作用機制

一針一片指基礎胰島素+口服降糖葯(OAD)進行組合的糖尿病治療模式,而格列美脲是 FDA 批準唯一可與胰島素聯合治療的磺脲類(SU)藥物1。其中,基礎胰島素起著補充外源性胰島素從而彌補內源性胰島素不足的作用;而格列美脲既可促進胰島素分泌,亦可改善胰島素抵抗。

促胰島素分泌

一項體外實驗曾探究了格列美脲對人體胰島細胞的作用。該研究將分離的胰島細胞放入不同濃度的格列美脲和葡萄糖中培養,並在每一葡萄糖濃度下,評估 0、1、10、100 μmol/L 格列美脲對胰島素分泌的影響,以確定胰島細胞對不同濃度葡萄糖和格列美脲的反應。結果顯示,在相同劑量下,格列美脲促泌作用隨著葡萄糖濃度的升高而增加,同時格列美脲的促泌作用也與藥物劑量相關;而在低葡萄糖濃度下,增加格列美脲的劑量,促泌作用卻沒有顯著增加2。

改善胰島素抵抗

促泌的同時,格列美脲具有獨特的增敏作用。具體機制為:格列美脲通過誘導葡萄糖轉運體 4(GLUT4)去磷酸化,提高其在細胞膜上的表達,增加葡萄糖轉運,增強外周肌肉、脂肪組織對葡萄糖的攝取,改善胰島素抵抗3。

圖 1. 格列美脲的增敏機制圖

一項研究共納入 172 例接受傳統 SU(格列齊特或格列本脲)治療 HbA1c>7% 的日本 T2DM 患者,受試者被隨機分為兩組:轉為格列美脲治療組、繼續接受格列齊特或格列本脲治療組,旨在探究受試者轉為格列美脲治療的有效性。結果表明:由格列齊特/格列本脲治療轉為格列美脲治療 6 個月後,可有效改善胰島素抵抗(HOMA-IR 較基線變化:0.25 vs.-0.36)?。

促使β細胞再分化

β細胞去分化的一個顯著特點是β細胞喪失分泌胰島素的能力,胰島素分泌功能衰竭,主要表現為胰島素顆粒的減少和胰島β細胞的減少,而 SU 則可以逆轉β細胞功能,保護胰島β細胞?。一項研究通過選擇性表達 KATP 通道功能的轉基因小鼠(Kir6.2-V59M)模擬人新發糖尿病,以考察慢性高血糖對胰島細胞結構與功能的影響。結果發現:接受胰島素或 SU 藥物治療,控制血糖正常化可逆轉慢性高血糖引起的β細胞損失或功能紊亂,促使轉分化的β細胞再分化,其中 SU 藥物幾乎可完全逆轉β細胞的結構變化?。另一項基於經誘導的可逆性高血糖小鼠模型(βV59M)的研究中,實驗動物被分為未治療對照組(n = 4),以及通過 SU 使血糖正常化治療組,分為治療 1 天(n = 4)、1 周(n = 3)、4 周(n = 2)3 個亞組,並與對照小鼠進行對比。結果在對照組中發現很多溶酶體與胰島素顆粒融合的空泡狀複合體,而在治療組該類溶酶體複合物數量明顯減少,分泌自噬*作用得到緩解?。

圖 2. SU 促進β細胞再分化的可能機制

*分泌自噬:β細胞通過溶酶體降解胰島素顆粒的過程

02

一針一片臨床獲益

改善血糖控制

一項隨機、雙盲、安慰劑對照的交叉研究,納入 43 例糖尿病病程 10 年以上,接受胰島素聯合二甲雙胍治療的 T2DM 患者 (平均 HbA1c:7.10%),受試者隨機接受格列美脲或安慰劑聯合胰島素+二甲雙胍治療,共治療 3 個月,其中洗脫期 6 周。結果顯示:格列美脲組 HbA1c 下降 0.6%,而安慰劑組血糖水準無顯著變化?。另一項多中心、開放、自身對照的觀察性研究,入選 161 例 T2DM 患者。受試者在原預混胰島素或聯合 2 種以下非胰島素促泌劑治療方案基礎上,聯合格列美脲降糖治療 12 周。觀察預混胰島素治療控制不佳的 T2DM 患者聯合格列美脲治療後胰島素劑量和血糖水準的變化情況。結果顯示:在原有胰島素治療基礎上聯合格列美脲的患者 HbA1c 顯著降低(8.68% vs. 6.71%,P

圖 3. 格列美脲聯合胰島素治療的全天各時點血糖

一項為期 24 周的開放、單組研究,納入 100 例 OAD 治療失效的日本 T2DM 患者 (HbA1c:8.0-11.0%,FPG ≥ 7.78 mmol/L),給予格列美脲 3 mg/天+甘精胰島素治療,旨在評估格列美脲聯合甘精胰島素治療的療效和安全性。結果顯示:OAD 治療控制不佳的 T2DM 患者,接受格列美脲聯合甘精胰島素治療後,C 肽指數*明顯上升(1.52 vs. 3.76 , P

*C 肽指數:C 肽指數反應內源性胰島素的分泌情況。C 肽指數 =[(負荷後 C 肽濃度峰值)-(負荷前 C 肽濃度)]/(負荷前 C 肽濃度)

減少胰島素劑量

一項多開放、隨機對照研究,納入 56 例胰島素治療控制不佳的 T2DM 患者,隨機分配到胰島素劑量增加組和格列美脲+胰島素治療組,共治療 24 周。研究表明:胰島素治療控制不佳的 T2DM 患者,添加格列美脲治療後,血糖水準得到顯著改善,且胰島素使用劑量顯著降低?。

圖 4. 兩組受試者基線及治療 24 周後 HbA1c 與胰島素劑量變化

減少低血糖風險

一項為期 72 周的回顧性調查研究,共納入 63 例胰島素治療血糖控制不佳的 T2DM 患者,受試者分別接受胰島素聯合格列美脲 (n = 31) 或單用胰島素 (n = 32) 治療,評估兩種治療方案的療效與安全性。研究顯示,相比單用胰島素治療組,格列美脲聯合胰島素治療在持續改善 HbA1c 控制的同時,不增加低血糖事件風險(低血糖發生次數:0.25 vs. 0.26 , P = NS)12。另一項多中心、開放、隨機研究中,364 例接受 SU 聯合二甲雙胍治療血糖控制不佳的 T2DM 患者隨機接受每日一次甘精胰島素+格列美脲+二甲雙胍治療,或每日兩次預混胰島素治療,共治療 24 周。結果發現,接受格列美脲+二甲雙胍+甘精胰島素方案治療的 T2DM 患者總低血糖頻次(5.59 vs. 11.39,P = 0.01)、經確認的低血糖頻次(3.68 vs. 9.09,P = 0.008)均顯著低於預混胰島素治療13。

對體重影響較小

一項多開放、隨機對照研究,納入 56 例胰島素治療控制不佳的 T2DM 患者,隨機分配至胰島素劑量增加組和格列美脲+胰島素治療組,共治療 24 周。結果顯示,胰島素+格列美脲治療組受試者治療 24 周後體重較基線(66.9 vs. 66.2 kg)無顯著變化,而繼續增加胰島素劑量組體重(69.8 vs. 69.8 ,P

03

一針一片適用人群

使用 OAD 治療血糖未達標的患者

OAD 治療血糖控制不佳的患者接受格列美脲聯合胰島素治療,可顯著改善血糖控制1?。一項前瞻性研究共納入 28 例繼發性 SU 失效的 T2DM 患者,改用甘精胰島素+格列美脲±阿卡波糖治療 3 個月,評估 24 小時血糖及 HbA1c 情況。結果顯示,相比僅使用 OAD,甘精胰島素+格列美脲±阿卡波糖治療組空腹血糖(5.4 vs. 11.6 mmol/L,P

使用胰島素聯合/不聯合非 SU 口服降糖葯血糖控制不佳的患者

一項多中心、開放、自身對照研究,共納入 100 例胰島素治療劑量 ≥ 50U/d(胰島素單用或與 ≤ 2 種非胰島素促泌劑聯合應用) 的 T2DM 患者。加用格列美脲治療 12 周。結果發現,相比未加用格列美脲,胰島素聯合/不聯合非 SU 類 OAD 治療血糖控制不佳者加用格列美脲可強效平穩降糖、顯著減少胰島素使用劑量(66 vs. 50 IU/d, P

總結

隨疾病進展,T2DM 患者β細胞功能逐漸下降,而一針一片是直達降糖核心β細胞的治療方案,發揮著補充外源性胰島素、促進胰島素分泌、改善胰島素抵抗、促進β細胞再分化的作用,適用於使用口服降糖葯血糖控制未達標和使用胰島素聯合/不聯合非 SU 口服降糖葯血糖控制不佳的患者,全面改善血糖控制、減少胰島素使用、降低低血糖風險、維持體重穩定,是 T2DM 患者的安心之選。

參考文獻:

1.Briscoe VJ, et al. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2010,6(2):225-235

2.Del Guerra, et al. Acta Diabetol 2000;37(3):139-141

3.Müller G, et al. Mol Med, 2000,6(11): 907-933

4.Inkai, et al. Diabetes Research and Clinical Practice 2005,68:250-257

5. 李俊男, 等. 胰島β細胞退分化在β細胞功能衰竭中的作用. 中國病理生理雜誌 2018,34(2):371-374

6.Brereton MF, et al. Nat Commun 2014,22;5:4639

7.Brereton MF, et al. Diabetes Obes Metab 2016,18 Suppl 1:102-109

8.Nyb?ck-Nakell ?, et al. Diabetes Res Clin Pract 2014,103(2):286-291

9. 格列美脲臨床研究協作組. 國際內分泌代謝雜誌. 2011,31(6):361-364

10.Kawamori R,et al. Diabetes Res Clin Pract. 2008,79(1):97-102

11.Li CJ, et al. Diabetol Metab Syndr. 2014,6(1):41

12.Ose H, et al. Endocr J. 2005, 52(5):563-569

13.Janka HU, et al. J Am Geriatr Soc 2007,55(2):182-188

14.Li CJ, et al. Diabetol Metab Syndr. 2014,6(1):41

15.Kawamori R ,et al. Diabetes Res Clin Pract. 2008,79(1):97-102

16. 魏愛生, 等. 甘精胰島素聯合格列美脲及阿卡波糖治療 2 型糖尿病患者 24 小時動態血糖變化. 中華內分泌代謝雜誌 2006.22(4):325-326)

17. 馮憑. 格列美脲聯合胰島素治療 2 型糖尿病的多中心臨床研究. 國際內分泌代謝雜誌 2010,30(3):151-154

頭圖來源:站酷海洛

插圖來源:賽諾菲公司提供

編輯:顧益