⊙杜厚良 ○編輯 吳曉婧

沃倫·巴菲特被公認為歷史上最偉大的投資家之一,人們稱其為“股神”。其偉大之處除了體現在投資業績長期跑贏大盤,更是在於他的投資理念和風險認知深深影響著一代又一代人。但在過去10年間,伯克希爾的業績相對於標普500並沒有顯著的相對收益,且遠落後於納斯達克指數的漲幅,不少投資者質疑“股神”是否已跌落神壇。

筆者並不認同此觀點。按照格雷厄姆的研究,投資中沒有萬能公式。在迥異的市場環境中,針對類型繁雜的股票,最有效的投資方法顯然並非只有一種。過去10年,以Facebook(FB)、Apple(AAPL)、Amazon(AMZN)、Microsoft(MSFT)和GOOGLE母公司Alphabet(GOOG)為首的科技股貢獻了美股超過40%的漲幅,而巴老在科技股領域的投資涉獵甚少。所以,並不是巴菲特神奇不再,而是過去10年科技股的盛宴也許並非巴菲特最適應的市場環境。考慮到這個因素,伯克希爾的業績能跑贏標普500已經是非常優秀了。

認知自己的能力圈,不懂的不做

試問,為什麽巴菲特甚少投資科技股?除去較早之前投資的IBM,就只有最近重倉的蘋果、新入的亞馬遜。其實,在歷次致股東的信中,巴菲特曾親自給出過答案。他曾說過:“很多事情做起來都會有利可圖,但是,你必須堅持隻做那些自己能力範圍內的事情,我們沒有任何辦法擊倒泰森。如果我們不能在自己有信心的範圍內找到需要的,那麽我們就不會擴大範圍。我們只會等待。”

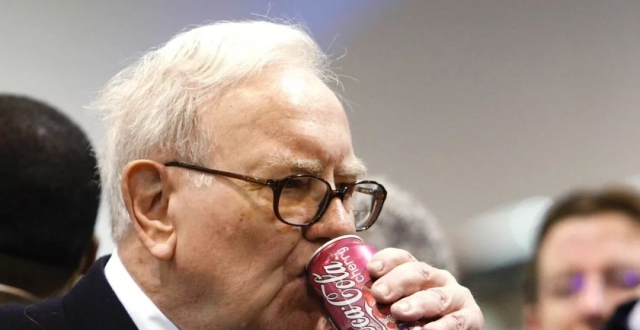

簡單來說,就是每個人都有自己的能力圈,不懂的不做。段永平在一次接受採訪中說:“巴菲特有很多保險和金融的投資,我基本沒有,因為我還不懂,總覺得不踏實。我投了一些和internet相關的公司,巴菲特沒投過,因為他不懂。他認為可口可樂是人們必喝的,我認為遊戲是人們必玩的。”

所以,既然巴菲特在自己熟悉的金融、消費甚至航空領域有深刻的認知,也有持續賺錢的能力,又何必要花費大精力去投資自己不熟悉的科技互聯網股票呢?每個投資者的人生閱歷不同,專業稟賦不同,擅長的領域也不同。只有確認自己的能力圈,在自己熟悉的領域做投資,才更容易戰勝市場。就像彼得.林奇所描述的,從身邊的和熟悉的入手,賺自己能力邊界內的錢。

科技互聯網類股票有其獨特性,

PB-ROE估值體系不一定適用

從選股的維度來說,巴菲特青睞的投資框架是在低PE或低PB時,買入高ROE的品種,其主要擅長的領域是金融股和消費股。這種投資框架成立的原因我在之前發表的《摸清科技類股票,調研要從哪幾方面入手》中解釋過。股票定價,理論上是對未來自由現金流的折現。無論是PB、PE還是ROE,其實都是相對靜態的指標,理論上是不能對未來做預測的。因此,PB-ROE這個模式要在滿足兩大前提假設之一時才奏效:1)相信均值回歸的力量(適合周期類股票的投資);2)靜態的ROE水準對未來公司的盈利能力有很強的指引作用。

在巴老擅長的金融和消費等領域,因為需求端往往是接近線性向上或者周期波動的,剛好分別滿足了以上兩個條件之一。因此,這個估值模型有了其適用性。從眾多投資界大神多年的經驗來看,這個投資框架是應用最廣泛的,結果上看可能也是做價值投資最有效的估值模型。當然,除了估值體系,巴老的成功與其對金融、消費等行業和企業的發展前景、商業模式、競爭壁壘、企業文化等方面的深度認知也是分不開的。

不過,科技互聯網類股票有其獨特性,PB-ROE估值體系也許未必適用。

科技互聯網類的股票中,

ROE能否代表其盈利能力?

ROE被認為是衡量公司盈利能力的最好指標,它重點考量了股東對資本投入的利用效率。但在過去5到10年間,尤其是以FAMMG、阿里、騰訊為首的科技互聯網巨頭中,由於其商業模式好(成本以人為主,當到達盈虧平衡點後,邊際的營收增長帶來的利潤規模增加是指數級的)、壁壘足夠高(核心產品的市佔率90%以上),靜態的ROE更多反映的是企業的盈利意願,而非盈利能力。

這些巨頭之所以沒有完全釋放盈利能力,我認為更多的是對用戶使用習慣的維護,也就是想延長商業壁壘的持續性。舉個例子,騰訊2018年朋友圈的廣告營收是160億元,大概平均每個用戶每天會看到2條廣告。如果按照頭條或者Facebook每5-10條信息流放一條廣告的頻次,騰訊朋友圈每年可貢獻的廣告營收大約是700億元(假設目前廣告填充率大概在3%-5%,有4-5倍的填充空間),而這增加的500億元基本上都是利潤。所以,我們評估盈利能力的時候如按照700億元算會更接近真實的盈利情況。

再比如微軟的Office,目前在美國每個家庭每年的收費在79.99美元,如果漲到99.99美元,用戶基數會不會下降?如果不會,那麽微軟的盈利瓶頸究竟在哪?

我們發現,這些壟斷的互聯網巨頭壁壘主要體現在兩方面:第一,替代品的使用體驗與其差距巨大。第二,與其他行業不同,用戶使用與否的決定權往往不是自己能掌握的。比如可樂,你可以自己決定喝或者不喝,喝可口可樂還是百事可樂。但微信呢?除非決定跟周邊朋友沒有互動,不然很難某天自己決定不使用微信。只有在足夠多的人同一時間都決定不用微信的時候,微信的壁壘才會鬆動。

所以,一些國家和政府也看到了這些互聯網科技巨頭的壟斷風險,不斷對其進行反壟斷監管。相應的,政治風險也成了目前這些巨頭最大的風險。這些公司的營收在高市值的背景下仍能保持20%的年複合增長率,也是其沒完全充分釋放自己盈利能力的體現。這種增長速度在此前歷次的經濟權杖大轉移中極其罕見。

在成長型的科技互聯網領域,

PB低是不是一定好?

PB是股票市淨率的縮寫,是指股票價格與账面價值的比率,反映的是上市公司是否具有償付能力。通常來說,企業的債權人會更關注這個指標。因為傳統行業有穩定的經營模式,有足夠長的歷史周期去比較,所以PB對金融、周期、消費等行業公司的估值水準的衡量相對客觀。但對於成長型企業來講,PB低未必是一件好事。

比如,若成長型企業銷售業績不佳導致存貨大量積壓,或者存貨和固定資產減值不充分(產品升級迭代)導致淨資產增加虛增,而增加的淨資產實際不會增強企業盈利能力,但卻讓表觀的账面價值增加,導致PB變低。這個時候的低PB就不一定好。

此外,對於新興的科技互聯網類公司來說,由於成本構成主要是人,每年會產生大量的研發費用,而這些對未來的投資對當期的PB和ROE水準都有很大影響。所以這個時候,我們要評估這些Capex會對未來產生多大的收益,是不是會帶來未來ROE水準的大幅提升,而不是關注當下靜態的PB-ROE水準。

比如,亞馬遜是世界上每年投入研發費用最高的公司,又因為它的雲業務和會員費都是預收款的商業模式,所以反映在當期利潤上的金額很少。如果算靜態的估值水準,是個PB(18倍)、PE(70倍)雙高的公司,考慮到靜態28%的ROE水準,很難列入可投資標的範圍。但如果我們對Amazon在電商和雲領域的護城河持續下去有充分信心,再次去研判亞馬遜的未來的ROE水準,用P/FCF(股票價格/自由現金流)去橫向和縱向對比作為估值的錨,那麽在評估亞馬遜公司的價值上面可能會更客觀。

芒格說投資是賭馬,是勝率和賠率的遊戲。而科技類股票通常被看成是高賠率、低勝率的品種。對於研究科技股來說,估值方法可能只是個錨,更多的是重在做好深度研究,提升對行業和公司的認知,從而加強對企業未來自由現金流包括ROE判斷的置信度,以提高勝率。

(為中泰證券(上海資產管理有限公司專戶投資主辦、權益投資部總經理助理)