文 |《財經》記者 熊平平 特約作者 袁建勝

編輯 | 朱弢

歷經20年的“城鄉土地雙軌制”,既是推動過去中國經濟高速發展的“底層算法”,如今也漸顯與現實脫節的“疲態”,以土地謀發展的基層政府在發展模式上積重難返。如何重新設計土地制度,進一步釋放政策與資源紅利,已被正式提上議程。

2019年5月5日,中共中央、國務院頒布《關於建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系的意見》(下稱《意見》)。要求著力破解體制和機制障礙,以此促進城鄉要素的順暢流動和公共資源的合理配置,最終實現城鄉融合發展的重大戰略目標。

土地是農村的最核心要素。作為城鄉融合發展的一個重點,《意見》提出改革完善農村承包地制度,穩慎改革農村宅基地制度,建立集體經營性建設用地入市制度,完善土地徵收制度,縮小征地範圍,規範征地程序。

事實上,農村土地制度改革在基層已有初步嘗試。

2015年1月,北京市大興區等33個地方被確定為試點,展開集體經營性建設用地入市,以及宅基地、征地改革的探索。2018年底,全國人大常委會決定將試點延遲一年。過去四年間,這些改革試驗田都做了哪些事?各自經驗背後有著怎樣的改革邏輯?

為了回答這些問題,《財經》記者分赴多個試點地區展開調查。其中,浙江義烏在農村宅基地制度上嘗試創新,廣東南海、貴州湄潭則在集體經營性建設用地入市上走在前列。三地改革各有側重,東西對比,更能窺見廣袤中國土地改革內涵之複雜。

記者調查發現:這三個地區原本都面臨同樣問題:農村土地產權沒有開放的情況下,大量土地與空間資源無法經由重組,帶來更高的使用效率和收益,從而無法實現更大價值。這也是全國農村土地的普遍問題,解決的方法只有一個,那就是還權賦能,將封閉在集體內部的產權,向更大的社會與市場開放。

分隔城鄉的土地之牆

“說起我們平洲,玉器行業無人不知。”陳梅說,“北京潘家園古玩市場裡很多貨都來自這裡。”平洲玉器市場被業內人士認為是國內四大玉器市場、三大緬甸翡翠玉器加工生產批發基地之一,若論成品銷量,也是全球之冠。

玉器市場只是一個村莊的部分。市場位於廣東省佛山市南海區桂城平東村,被各類翡翠、玉鐲、配飾裝滿的玉器店、賭石城、珠寶商城隨處可見,繁忙、喧鬧、快節奏,儼然是一座微型城市。

(廣東南海,平東村的玉器市場。1平方米的櫃台可改變一家人的命運。攝影/本刊記者 熊平平)

陳梅提到自己的店鋪、平洲市場和平東村之時,總喜歡在前面加上一個“我們”,她在此地經營了20多年,心中感激它改變了自己和家庭的命運。

陳梅已年過四十,來自廣西貴港,幼時家境貧寒,小學沒畢業就出門闖蕩。

如今陳梅是一家玉器店老闆,在佛山買了房子,女兒考入大學,兒子還在讀高中。陳梅從較落後的廣西農村走出來,進入千里之外的小康生活。

陳梅是這裡一位普通店主,她說,勤快一點,這裡家裡有數百萬元存款的“外地老闆”很多。

這是她口中來自外鄉的“我們”,每一個故事背後,都有很多各地同鄉羨慕的眼光,但在陳梅自己眼裡,羨慕的是平東村的普通村民——“他們”。

平東村本地村民不需要這麽辛苦,也不用起早貪黑地工作,只需要出租一樓店鋪和樓上幾層的住宅,每年租金就可達100多萬元。

這100多萬元顯然比陳梅開店要好賺得多,陳梅的老家如今還是以農業為主,村子裡已經人煙稀少,買下一間房子也不過幾萬元。

同樣一塊土地、一套房產,廣西貴港和廣東南海兩地的農村卻有著天壤之別,從這100萬元的差價可以看出,土地作為最基本的生產要素,隨著人口逐漸聚集,土地愈發稀缺,誰擁有土地,誰就獲得發展權。

然而,在傳統的制度環境中,這種發展權卻無法得到充分的釋放。

中國現行的土地制度有兩個基礎——全民所有製和集體所有製,依《憲法》規定,土地以城鄉劃界,城市的土地屬於國有,農村的土地屬集體所有。

城市國有土地依法有償使用,即除法律規定範圍內劃撥土地外,其他一切國有建設用地須進入市場走招拍掛流程實現使用權的交易。

農村土地分為農田、建設用地(宅基地和經營性建設用地)和其他土地,農民可依法承包農田經營使用,無償獲得一塊宅基地用來建造房屋,參與分紅集體經營性建設用地產生的利潤。但依照法律,農民和村集體組織都無權改變集體土地的性質,也不能進行任何形式的土地相關權益的交易。

市縣政府是唯一的土地供應主體,農村各類土地只有被徵收為國有建設用地後,才能進入土地市場交易,土地的屬性和用途也由此改變。

中國人民大學經濟學院院長劉守英對《財經》記者說,這套“城鄉雙軌”的獨特制度及其變革是創造“中國奇跡”的秘密。

上世紀90年代中期以來,城鄉之間圍繞土地資源設置的這堵“牆”,使得包括土地在內的各種要素不斷單向流往城市,在實現了中國快速城市化、工業化的同時,失血的鄉村日漸衰敗。

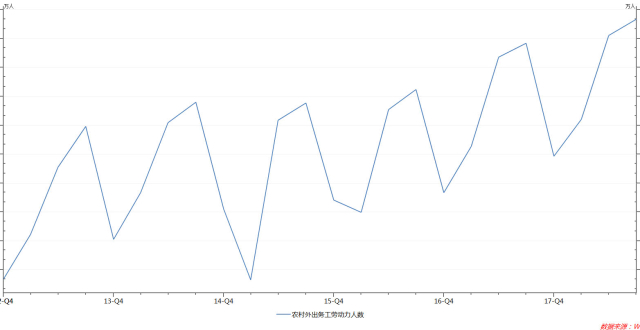

失去了發展空間的大量農民只能離開故土,將自己的勞動力投入到更賺錢也更容易改變生活水準的城市,原有的土地和房子作為資產遺留在農村,無法與城市發展一起增值。清華大學政治學系主任張小勁將此稱之為“農民自帶乾糧進城”。

南海和義烏的發展歷程都是如此,越靠近城市的農民資產,越容易升值和間接變現,距離稍遠一些,資產就會趨向固化。

義烏市坑口村距離市區20公里,村子勞動力多是外出打工,村莊日漸凋敝,村支書徐登林告訴《財經》記者:“2015年一場大暴雨澆塌了好幾幢老房子,幸好沒有壓死人。”

長期以來,坑口村村民年平均收入約1萬元,遠低於義烏農村人口平均收入。“不是我們村民不想修,改善老屋,當時主要是沒地、沒錢。”徐登林說。

貴州湄潭也有類似的故事,勞動力外流到東部,高附加值產業的缺位,外來資本只能在鄉村外部徘徊,無法與當地資源產生更高效的互動。分隔城鄉的這堵“牆”不僅在城鄉之間,也豎立在東部與西部之間,發達地區與欠發達地區之間。

將農村的門開大一點

湄潭縣是典型的西部山區,以茶葉、水稻、辣椒等農業生產為主,風景優美、氣候宜人,距離重慶只有四五個小時車程,在炎熱的夏季裡卻像是兩個世界。

作為西部改革示範地區,多年來湄潭縣經濟持續增長,但仍與東部的義烏與南海無法相比。

有知情人士對《財經》記者介紹,湄潭縣每年財政支出大約15億元,縣財政收入只能覆蓋三分之一,其他均由中央和貴州省轉移支付解決,城市發展所需公共設施及服務的費用,都來自於“土地財政”。

“有時候縣裡領導開玩笑說,我們趕緊賣地呀,不然工資都發不出來了。”他說,“但大家都清楚,沒有外來資源的集聚和產業升級,僅靠土地財政是很難持續下去的。”

2010年開始,貴州試圖打通與廣東沿海發達地區通道,集中興建了100多個縣級工業園區,準備承接來自東部的產業轉移。然而,產業轉移如此迅速,它們並沒有把這裡當作主要目標,直奔東南亞而去。

“湄潭的產業園區還算可以,有企業入駐,還能開工,有不少縣甚至只是做到了土地集聚、三通一平,連建築物都沒有。”上述知情人士說。

作為多山地的地區,沒有經歷過南海鄉鎮企業主導的工業化進程,集體經營性建設用地資源本就缺乏,此次產業承接戰略,又耗掉其中的大部分。湄潭縣農村改革試驗區辦公室主任陶磊介紹,全縣集體經營性建設用地總量5000多畝,目前有條件入市的1000多畝,最終做到入市的120畝。

在湄潭縣國土局改革辦主任梁鴻看來,全縣大約10萬戶農民,農村建設用地總量9.4萬多畝,在全國近3000個縣中排名中遊,土地資源其實不能算缺乏。

“集體經營性建設用地只是其中一小部分,再去除農村公用設施佔地,大量資源沉澱在宅基地裡,按照每戶200平方米無償劃撥面積計算,只需要3萬畝宅基地,實際上有些地方遠遠超過規定面積,有的農戶甚至超過一半。”梁鴻說。

此次土地制度試點改革,湄潭縣設計了一個邏輯嚴密的路徑,以村集體為改革主體,將土地所有權、使用權、經營權分開,保持農村經營性建設用地集體所有權不變,建立集體土地市場交易使用權,尊重農民、使用權受讓人、承租人的經營權,其中經營權證和林權證、土地承包證、不動產證(農民房產)一樣可實現銀行抵押貸款。

這一做法意味著湄潭集體土地市場已初步建立,更為重要的是,此項改革有望打通城鄉土地市場。

按照正在推行的改革路徑,進入集體土地市場流轉的地塊,在出讓期限結束後,上遊對接城市土地市場,進入國有土地管理體系;下遊則在設計宅基地相關制度,在保證村集體成員居住的前提下,整理閑置宅基地和公共建設用地,有條件的轉化為集體經營性建設用地,挖掘更多土地資源進入集體土地市場流通。

湄潭縣農村改革試驗區辦公室副主任張雷介紹,湄潭希望通過此次改革,持續壯大農村集體經濟的力量,同時提高農民收入水準,這一目標的前提是能夠吸引更多的外部資源參與到湄潭城鄉融合的發展,一起做大“蛋糕”。

“沒有產業經濟怎麽發展,老百姓怎麽富呢?現在外來資本對進入湄潭農村地區,帶動產業發展有旺盛的需求,來自土地制度的支持是核心問題。”張雷說。

這一次,湄潭希望借由土地改革,將農村的門開大一點,讓更多的外鄉人參與其中。

(貴州湄潭縣龍鳳村村民出租房屋,每年租金12.8萬元。攝影/本刊記者 袁建勝)

放開集體土地抵押權

西式風格建築,在南海農村裡一片菜地之間格外惹人注目,這是一座被寄予“產業升級”厚望的幼兒園。

“(我們這裡)過去都是破舊廠房,只能出租給萬科做物料倉庫,村集體經濟很難有大的發展,但如今有了這座幼兒園,一定可以吸引高附加值產業,未來發展房地產都是好地段。”南海大瀝鎮太平村經聯社社長陳錦華對《財經》記者說。

這所幼兒園的投資人是本地村民陳亮峰,留學歸來後創業,由於政策的限制,他難以拿到國有土地,便想承租農村集體土地辦學。

2015年3月20日,南海區大瀝鎮公共資源交易中心《大瀝鎮太平北海村大坦土地租賃競投公告》顯示,這片1.57萬平方米的土地計劃出租30年。

也是這一天,原國土資源部印發了農村土地三項改革試點實施細則,南海成為33地試點之一,正好承接的是農村集體經營性建設用地入市改革。

半年多之後,公告由出租改為出讓使用權,期限仍然是30年,佛山市金順隆物業投資有限公司為唯一競拍部門,以底價5786萬元拍到了這塊地,陳亮峰是金順隆公司的法人代表。

當地知情人士告訴《財經》記者,南海希望此次出租改為出讓,為當地農地入市改革試點樹立一個典型和提供經驗。

同樣是30年,土地出讓金比租金更高,村集體獲利更大,陳亮峰付出成本更高,承擔風險更大,卻更願意接受出讓的方式。

其中的奧秘在於抵押權。

對陳亮峰來說,出租和出讓是兩筆不同的账,出租按季度繳納租金,不斷投入成本,再加上幼兒園建設的投入,回報與利潤被漫長的周期拖累;出讓則不同,他可以迅速融資拿下土地,馬上抵押給南海農商銀行,貸款6800萬元用於建設,隨後將貸款還清,再將土地和建築物一起抵押,從銀行貸款1.2億元,得益於金融資本的高效利用,幼兒園迅速進入運營軌道。

這塊土地的出讓,經過全村股東大會的民主投票通過,據《財經》記者了解,事後仍然有少數人覺得“賣虧了”,他們預期這塊土地的升值空間更大。

廣東省土地調查規劃院總工程師侯學平對《財經》記者表示,土地作為一種資源要素,在市場中價格本身就是波動的,不能以事後的價格否認當時的交易。

南海國土局工作人員陳思穎則和陳錦華一樣,關注的是未來該區域內所有資產的價格,她對《財經》記者表示,如果這塊土地明顯高出附近均價,肯定不會用於建造回報周期更長的幼兒園,高端幼兒園作為重要社會教育資源,對人才聚集和相關產業的隱性拉動,未來會推高村民自有資產的價格。

作為先行先試的“改革先鋒”,集體經營性建設用地入市流轉在廣東省早已不是新鮮事。但是因為土地管理法的限制,這個市場發展得並不充分,2005年-2013年,南海區通過公開交易平台出租集體建設用地達1464宗,但出讓集體建設用地只有88宗,出讓和出租比例為6∶100。

此次配合改革試點工作,南海區頒布了《佛山市南海區農村集體經營性建設用地入市管理試行辦法》,實際上是對多年來農村集體土地經驗的總結和系統化。

突破最大的,是集體土地抵押權的進一步開放,剔除了抵押權這根卡在南海集體土地市場的“魚刺”,實際上給土地使用權執行人賦予了更完整的產權內涵,由此開放金融資本參與其中的通道,集體土地的利用與產業產生預期更為良好的互動,農民資產快速升值。

政府和農民做“土地買賣”

義烏國土局調控科科長李榮俊稱義烏為“建在宅基地上的城市”。當地村民通常會在自家宅基地建起“四層半”的樓房,一層作倉庫,二三四層出租給外地人居住,自己一家人住在樓頂的“半層”,這些樓房包圍著整個城市。

(浙江義烏,新後傅村,農民的“四層半”群立。攝影/本刊記者 熊平平)

如今,大量的宅基地和部分村集體經營性建設用地與國有土地客觀上形成博弈,城市規劃發展需要空間,需要大量土地,需要改善義烏“四層半”群立的城市形象。

另一方面,隨著村集體經濟的繁榮和壯大,村集體也有發展產業的驅動力,現有集體建設用地已經很緊張,村民的宅基地關係到居住、租金生計和社會穩定,不斷推高的補償金也讓征地難上加難。

當地知情人士對《財經》記者介紹,因為市場需求的刺激,即使產權無法明晰、缺乏法律保障,城郊農民宅基地和“四層半”也早已以“長租”等不同形式,不分義烏內外居民,形成龐大的灰色宅基地買賣市場。

還有稍為偏遠的鄉鎮融入城市,縮小貧富差距的內驅力。

李榮俊告訴《財經》記者,隨著義烏城區的不斷擴張,許多落後的鎮村都被納入城市規劃紅線內,村民有較強烈的願望融入城市,但他們的知識、技能、財富積累都難以改變現狀,現行的土地制度也無法讓他們快速改變生活。

“如果自然發展,這些偏遠地區想要發展到縣城現在程度,至少20年。”李榮俊說。

同樣是“三權分置”,義烏市與湄潭縣有著不同的內涵,確立農民宅基地所有權、資格權(村集體成員及繼承)、使用權的制度設計,為城郊和偏遠鄉鎮的農民資產賦權,試圖激活“沉睡的資產”。

在明確落實宅基地所有權和保障集體經濟組織成員資格權的前提下,給符合條件的農民發放“不動產權證”,允許宅基地使用權有條件轉讓。

佛堂鎮湖濱村目前是一個典型的農業村,現有133戶309人,但通過義烏城鄉新社區集聚建設政策,90%以上的村民已經簽訂了易地安置協議,分到了蟠龍花園新社區新房。

蟠龍花園社區,距離市區約15公里,由多座20多層的住宅樓組成。

按照當地城郊農民建造“四層半”住宅的常規做法,義烏市採用1︰5的置換公式,即原有100平方米宅基地,可拿到500平方米國有土地上的建築面積,包含住宅、商業地產和工業倉儲,既保證居住,也可實現農民的租金收入。

李榮俊告訴《財經》記者:“比如一戶村民有120平方米宅基地及其上的“四層半”房屋,可分得600平方米國有土地上的建築,360平方米是建案,240平方米是工業倉儲和商業用房。可在新社區至少選到3套不同戶型的房,1套自住不允許買賣,其他可以去市場交易。除此之外,村民還有240平方米的倉儲可收租金,這筆買賣肯定不吃虧。”

不再征地拆遷,政府與農民做起了“宅基地買賣”,重新定義著農民宅基地產權的內涵,開放農村土地進入城市的另一條路徑——讓農民融入城市的同時,也將他們的資產與現有市場對接,實現保值與增值。

據義烏國土局提供給《財經》記者的數據顯示,截至2018年上半年,置換權益已成交1萬餘宗,成交面積約60萬平方米,成交金額約32億元。置換權益可以質押,現已質押2074宗,質押面積25.4萬平方米,質押金額15.25億元。

(義烏佛堂鎮橋西村。圖/IC)

建設用地的整合與分拆

在南海,宅基地並不是政府最感興趣的資源,按當地國土部門的說法,宅基地以及農民自有住房已完全嵌入城市,成為其中的一部分,如果政府基於公共服務的需要,只需要憑借財政實力征用,並按市場價格給予農民高額補償即可,這並沒有多少難度。

反而是集體經營性建設用地的整合與統一利用,成為南海的下一個難題。

在南海,過去“村村點火、戶戶冒煙”的粗放發展模式已近黃昏,隨著勞動密集型產業遷出珠三角,南海590個村級工業區大都面臨產業升級。

解決這一問題,涉及對土地進行重新整理、統籌、規劃,而農村集體建設用地的使用、開發管理權實際上一直掌握在全區2381個村級經濟社手中,無法成片區進行整治和統籌。

因此,南海區參照國有土地儲備制度設計了集體土地整備制度,即區一級成立集體土地整備中心,通過收購、託管等方式,對零星分散的存量農村集體經營性建設用地進行整合、土地清理及前期開發,以便未來進行統一招商和入市。

但這一制度執行起來難度非常大,據《財經》記者了解,整個2017年,全區僅九江鎮完成兩宗地塊整備,涉及土地面積120畝。

在市場規則日漸深入人心的南海,產權越來越成為村集體“珍視”土地的重要因素,他們對更加開放的市場和更加順暢的農村土地流轉更感興趣,但對政府主導的統籌與規劃積極性不高。

與之相比,“分拆”卻比“整合”好運作得多。

南海國土局政策法規科科長杜小剛表示,在現行的土地制度下,南海區所有的集體土地上的工商業建築,一宗地產只能擁有一個使用權證,承租這些地產的可能有多個企業,它們既無法為辦公空間進行資產登記,更無法拿到銀行抵押貸款。

由此南海創設了集體經營性建設用地的產業載體項目,按規劃、住建部門審定的建築基本單元進行分割登記、分拆銷售的開發項目,成為南海集體土地史上又一超前創設。

《財經》記者也見到了這一項目的落地,位於南海區石龍北路的南方生命健康產業基地,臨近馬路,基地內部建築規整,十多個樓宇整齊排列。

據夏南社區居委會委員何廣鐐介紹,夏南二股份合作經濟社通過一次性40年出讓這塊地,換得2億元土地入市收益。該產業基地與中山大學合作,重點發展高端生物工程與高端醫療產業,包括健康醫療、養生公寓等綜合項目。

“一部分是按照生命科技產業標準建設的車間,供生產研發使用,一部分為商業公寓,供辦公使用。這個產業載體項目的特色就在於可以對建築進行分割登記、分拆銷售。”何廣鐐告訴《財經》記者,負責基地運營的均堡公司以層為基本分割單元預售物業,每單元面積在90平方米-120平方米之間,每平方米均價6000元。

2017年1月,該宗土地辦理了集體土地使用證,隨後均堡公司以項目部分土地使用權為抵押物,向銀行申請抵押,獲得1.7億元貸款。

通過產業載體項目的方式,將更多產權權利賦予集體經營性建設用地,打通出讓、租賃、抵押等環節。“讓更多企業願意選擇集體土地,同時村民利益不受損,是南海對集體土地增權賦能的出發點。”杜小剛對《財經》記者表示。

城鄉並軌大勢

針對南海、義烏、湄潭的改革與努力,中央財經大學民營城市研究中心主任路乾對《財經》記者表示,三地代表了不同區域城鄉關係的不同形態,也因此對不同類型的土地和空間有不同的需求。

但是,無論是哪種產業形態,這三個地區都面臨同樣的問題,那就是農村土地產權沒有開放的情況下,大量土地與空間資源無法經由重組,帶來更高的使用效率和收益,從而無法為農民、政府、產業發展創造出更大的價值。

這三個地方面臨的問題是全國普遍的問題,具有廣泛的代表性。解決的方法也是一致的,那就是還權賦能,將封閉在集體內部的產權,向更大的社會與市場開放。

土地制度牽動“國本”,其改革進程異常艱難和曲折,學術界從來都是爭議不斷、共識甚少。

在既往工業化與城市化的發展趨勢下,各地方政府通過征地、賣地獲得大筆地方財政收入,又為工業發展和城市化提供空間,“以地謀發展”模式通過土地制度變革實現土地資本化,促進了經濟結構躍遷。

包括劉守英在內的諸多土地專家,也都指出這套制度背後存在弊端,尤其是城鄉二元土地使用制度,對農村集體土地使用上存在諸多不公。

主要表現在:是集體經營性建設用地與國有建設用地未享有同等權利,未能形成城鄉統一的建設用地市場;農村宅基地制度中有償使用制度和自願有償退出機制不明確,宅基地難以取得與宅基地規模擴張並存,宅基地集體所有權與農民的財產權衝突,難以實現宅基地的用益物權;現行農村土地徵收制度征地範圍過寬、征地程序簡單、補償標準過低、安置方式單一、社會保障不足、糾紛調處和裁決機制缺乏,不利於維護農民的合法權益。

自1986年土地管理法立法開始,關於集體土地的改革呼聲從來沒停過,歷經三次修訂,集體建設用地使用權入市流轉被立法者反覆斟酌考慮,最終都未能納入修法框架,熟知土地改革史的專家黃小虎,將之稱為“曲折前行”。

當前恰逢土地管理法第四次修訂,前三次修訂擱置的爭議再次帶入新一屆中央政府,2013年11月18日,十八屆三中全會《中共中央關於全面深化改革若乾重大問題的決定》(下稱《決定》)發布,再次強調圍繞使市場在資源配置中起決定性作用深化經濟體制改革。

全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦在多個場合肯定了十八屆三中全會《決定》中關於土地制度改革內容,“土地制度方面的改革不需要頒布新的文件,關鍵是把十八屆三中、五中全會和十九大文件的有關規定落到實處就可以了。”

土地之所以如此重要,它不僅是“三農”的基礎與保障,更是一種市場基礎要素及能量釋放的來源。在把蛋糕做大的同時,讓更多人有蛋糕可吃,又對蛋糕進行了公平的分配,這是現行土地制度解決的可能方向。

南海、義烏、湄潭的發展儘管各有特色、程度不同,但所經歷的邏輯都很明確——產業與市場發展的機會,在缺乏政策和管理的夾縫中迅速生長,如今已經觸摸到政策的“天花板”,原有紅利已漸消失,基層都在渴求進一步放開管制,在各地催生不同的做法,以賦能產業、經濟和社會再次升級。

路乾表示,來自基層的土改表明,原先集體經濟組織封閉的邊界和僵死的成員權,已經無法適應生產力的發展,需要更大的改變,開放權利,以吸引更多的資源進入。權利開放提高了農民、村莊、政府、企業各方的收益,是中國城鄉關係演進的必然趨勢。

(本文首刊於2019年5月13日出版的《財經》雜誌)