人都會有點愛好,能把愛好做到極致很難,而能把愛好做到全國數一數二的,大概鳳毛麟角。藏書家韋力就是這樣一個人。

他是中國藏書界的一個傳奇,據媒體報導,他堪稱“中國民間收藏古籍善本最多的收藏家”——儘管謙虛的韋先生本人從不承認這樣的說法。與此同時,韋力追蹤古跡、閱讀古書與寫作之勤,著述之豐,也常令人歎為觀止,他不同尋常的尋蹤探源之路和持續高產持續創作的狀態,讓所有熟知他的人和不熟悉他的人都心存敬仰。

本文系韋力先生新作《書坊尋蹤——私家古舊書店之旅》的序言,承蒙韋力先生俯允,轉載於此。標題為群學君自擬,但相信也代表了普天下愛書人的心聲。

當代私家古舊書店尋訪記 序言

文 | 韋力

來源 | “芷蘭齋”微信公號

韋力“芷蘭齋書店尋訪三部曲”(《書店尋蹤》《書坊尋蹤》《書肆尋蹤》),中華書局2018年

一

誰是中國的第一位舊書商,歷史資料未見記載,而關於中國最早的舊書店,禇樹青在《民國杭州舊書業》一文中說過這樣一句話:“書肆業,古已有之。據文獻記載,漢時就已萌芽,至宋元而備盛。”

可惜這樣的記載無法點出第一家舊書店的名稱,然後禇樹青在文中跨過宋元直接講到了明代,舉出的例子則是明末的汲古閣主人毛晉,他認為正是毛晉張貼布告征集宋版書,由此而將中國的書業作出了兩分法:“高額的利潤,使得以營利為目的的書賈隊伍,旋即分化成兩種經營方式:一為重營當代刻本者,一為專販宋元舊槧者。後一種書賈經營即成為現代意義的古舊書業了。”

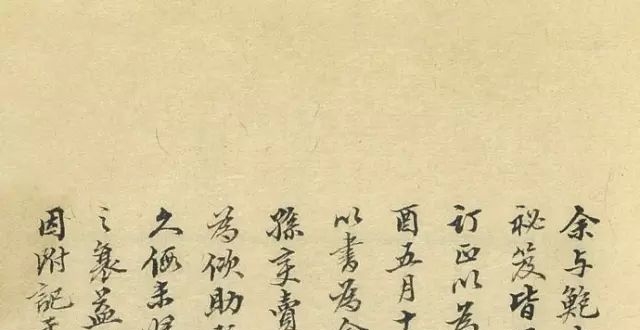

汲古閣刻本

是否將中國新舊書業的分水嶺定在明末,這樣的說法值得商榷。但從明中期開始,古舊書業確實興旺了起來,然而此行業的經營跟新書的區別較大,經營新書者無非就是低買高賣,在其他方面用不著費大多的心思,而經營古舊書業者則不同,從業者則需具有豐富的目錄版本學知識才能在此業中討生活。正是這個行業的特殊性,使得一些舊書業店主成為了目錄版本學界的行家。

張祖翼在《海王村人物》一文中舉出了這樣的例子:“至書肆主人,於目錄之學,尤終身習之者也。光緒初,寶森堂之李雨亭,善成堂之饒某,其後又有李蘭甫、談篤生諸人,言及各朝書版、書式、著者、刻者,歷歷如數家珍,士大夫萬不能及焉。”

海王村舊書攤

二

經過多年的修煉,一些書商在目錄版本學方面的水準超過了許多讀書人,以至於清代著名學者章學誠在其名著《文史通義》中說過這樣一段話:

老賈善於販書,舊家富於藏書,好事勇於刻書,皆博雅名流所與把臂入林者也。禮失求野,其聞見亦頗有可以補博雅名流所不及者,固君子之所必訪也。然其人不過琴工碑匠,藝業之得接於文雅者耳。……橫通之人可少乎?不可少也。用其所通之‘橫’,以佐君子之‘縱’也,君子亦不沒其所資之‘橫’也。

正是因為古舊書業的特殊性,由此而產生了多位書商中的目錄版本名家。

北京的琉璃廠乃是中國古舊書業最著名的集散地,在民國年間,文祿堂主人王晉卿、通學齋主人孫耀卿及邃雅齋主人董會卿是這方面的佼佼者。因為這三位的字號中都帶一個卿字,故被業界尊稱為琉璃廠“三卿”。這其中的孫耀卿就是《販書偶記》的作者孫殿起,而他所編纂的這部書直到今天都是業界研究清代出版物的必備書。

《販書偶記》

對於舊書店主在這方面的勤奮好學,郭子升在《琉璃廠的古舊書店》一文中寫道:

古書店的主人多是學徒出身,儘管讀書不多,但由於經常與書打交道,用心鑽研,大都精於版本目錄學。有的還博學多才,著書立說。不僅與專家、教授有共同語言,很多還是要好的朋友。書店的經營作風多數是規矩的,對待客人是誠懇的,利潤也是合理的,這是琉璃廠的一種好風氣。

雖然古舊書業有如此的特殊性,但其畢竟販書也是一種商業經營,而經營的目的就是為了賺錢,但由於書是特殊的商品,購書之人大多是學者文人,書商賺取這些人的錢顯然會令後者不滿。比如周越然在《余之購書經驗》一文中稱:“余之老練,余之謹慎,終不能敵書估之刁頑,終不能防書估之虛偽也。”

琉璃廠書商(Hedda Morrison攝)

三

“書估”即是書賈,將書商稱為書估究竟是褒是貶,周越然在文中解釋了他的觀念:

“書估”者,售書人也,惡名也,另有美名曰“書友”。黃蕘圃題識中兩名並用,但有辨別。得意時呼以美名,愛之也;失意之時,則以惡名稱之,賤之也。本篇通用“書估”,以括全體,無尊之之意,亦無恨之之心。篇中有騙書、騙錢、打罵顧客、舊書“典當”等等故事,想閱眾皆未之前聞也。

在周越然的觀念中,書估是句罵人話,但他也說,大藏書家黃丕烈遇到好的書商就會把對方稱為書友,遇到壞的書商就會將其稱為書估。由這句話可以品出這樣的概念:其實書商跟任何行業的經營者一樣,都是有好人有壞人。正如黃丕烈,他既是藏書家又是一位書商,如果他把書商都視做壞人,那他將如何來“以子之矛攻子之盾”。

所以,黃裳在《訪書瑣記》中並不認為黃丕烈經營書就變成了壞人:

黃蕘圃先是買書、刻書,後來又賣書,還開設了滂喜園書店,商人當然要重視廣告,在黃蕘圃那個時代,還沒有近代流行的種種廣告手段,於是有人就說他的題跋也就是廣告。這很丟了讀書人的面子,遭到譏笑是當然的。

王大隆題贈潘景鄭弟兄

《蕘圃藏書題識再續錄三卷》

黃丕烈給後世留下的最大遺產就是他寫的那些書跋,他的書跋被後世搜集在一起編為了《蕘圃藏書題識》一書。因為黃丕烈在生前並未將他所寫之跋留底,故後世只能將他的跋語從各種書中摘錄下來,然黃丕烈的跋語書寫方式別有生面,對於這些書跋的價值,傅增湘在《思適齋書跋序言》中給出了如下的高評價:

蕘圃當乾嘉極盛之時,居吳越圖笈之府,收藏巨集富,交友廣遠,於古書板刻先後異同及傳授源流,靡不賅貫,其題識所及,聞見博而鑒別詳,巍然為書林一大宗,舉世推挹之,宜矣。

看重黃跋者絕非傅增湘一位,黃跋的搜集也逐漸成為了一場運動,在光緒年間潘祖蔭就搜集到了黃跋351篇,刻為《士禮居藏書題跋記》六卷,之後繆荃孫又搜集到70篇黃跋,而後刻為《士禮居藏書題跋續記》,江標則刻有《士禮居藏書題跋再續記》。

《士禮居藏書題跋記》

民國年間,李文裿將收到的28篇黃跋刻為《士禮居藏書題跋補錄》,而後繆荃孫將前三部書匯輯在一起,刻成了十卷本的《蕘圃藏書題識》。此後,王大隆又在該書的基礎上出版了《續錄》和《再續錄》等等。可見,黃丕烈的跋語在書界是何等之受重視。

然而有人卻說,黃丕烈在書中寫這些跋語,其目的乃是為賣書作準備,這不過是一種廣告行為。在這個問題上,黃裳秉持相反的立場:

不過我覺得這種指摘並不公平。黃蕘圃在題跋中總是直白地記下了書價,書籍的抄刻先後,是否善本,是全本還是殘帙這些細節,而這作為廣告是不合適的。因此我懷疑他在買書的時候,是否就先已算計著出賣、獲利。

黃裳先生的所言甚有道理,因為黃跋中有不少記錄了買書時的價格,以及他所得到的該書有如何的缺點等問題,這顯然違反了廣告業的規則。反過來說,如果黃丕烈寫書跋是為了給賣書作準備,那當然要把該書寫得全是亮點,即便該書有明顯的缺憾,那也應當像魯迅在《人生論》中的所言“紅腫之處,豔若桃花;潰爛之時,美如乳酪。”既然並非如此,那麽把黃跋視之為廣告的這種說法,顯然有小人心和君子腹之辯。

1962年,琉璃廠來熏閣古舊書店

既然黃跋不是售書廣告,那麽跋語是否能夠兼顧這樣的作用呢?至少黃裳認為這種猜測能夠成立,他在《訪書瑣記》中直言:“真的把題跋、目錄作為廣告手段的是繆荃孫。”這句話指名道姓地點出恰恰是匯編黃跋的繆荃孫做過這樣的事,對於其具體作法,黃裳在文中有如下說法:

繆荃孫的辦法是刻書目,每當他聚積到一批書以後就急急地刻《藝風堂藏書目》,在每種書後面附加的版本說明,就大有廣告氣味,誇張的語句是經常出現的。從許多實物看,這種說明常常有錯誤;但並不是繆荃孫的鑒別力特別低下,只是他千方百計地想把這些書說成不可多得的寶貝而已。他的藏書目錄一刻再刻,以至三續,這就給書坊開了先例,紛紛印發書目,變木刻為石印,出版更為迅速,成為不折不扣的廣告了。

晚清民國間,有些舊書店開始印刷售書目錄,而後寄給潛在的買家。黃裳認為,開此先河的人物是繆荃孫。這種說法是否屬實暫且不論,但古舊書業原本就是一門生意,既然是商業行為,做廣告不但不是錯,反而是一種正常的行銷手段。到如今,廣告公司遍地,然絕無人指責做廣告是不光彩的一件事。雖然中國一向有重文輕商的傳統,但古人做廣告似乎也並未受到社會的非議。而繆荃孫的這種行為受到指斥的原因,以我的看法,並不是因為他給自己的書做廣告,而是他在遮掩讓人有了婊子和貞潔牌坊相互關係的聯想。

繆荃孫

三

在一般人眼中,古舊書業乃屬暴利行業,正是因為這個緣由,使得很多愛書人對書商有不滿之詞。但陳乃乾在《上海書林夢憶錄》中則說:“或謂業舊書者以賤值收進而昂價出售,一轉手間,獲利十倍,遠非他業所可企及;但事實則不然。”為什麽給出這樣的論斷呢?陳乃乾在文中解釋道:“惟舊書業之進貨,必從向有藏書之舊家;此種舊家,雖因中落或他故而售及藏書,而舊家之氣焰依然仍在,故其態度常在可賣與不賣、似賣與非賣之間,若不運用手腕,便無成交之望;且舊家不常有,非若工廠之日夜造貨也。此舊書業進貨之難,不同於他業也。”

琉璃廠舊書店

新書行業與舊書行業迥然不同,因為新書可以按市場需求來定產量,如果某書暢銷則可以大印特印,但古舊書行業則不同,即使社會上對某一類書需求大增,舊書商卻無法收到大量同類之書來迎合市場,而這也正是古舊書業的特殊性所在。

在資訊不發達的時代,某位學者想研究某一類書,只能靠書商代為搜集。雖然說這種作法會讓古舊書商賺取一定的利潤,但如果沒有這些書商的存在,單憑學者本人,可能要花費成倍的氣力都難以搜集到那麽多相應的資料。從這個角度而言,某些學者在學術上的研究成果也有古舊書商作出的貢獻。

來熏閣為何其芳先生(左)送書

正是因為這個原因,在書籍產生之後也就有了書業的經營,而這種經營就產生了書商。因為各種各樣的原因,有些書在使用之後又進行了二次流通,由此又出現了舊書商。舊書商的存在則使得一部書籍能夠傳閱到更多的讀者,因此說舊書商也是文化的傳播者,而舊書店則是舊書商的經營場所。

對於書店的稱呼,郭子升在《琉璃廠的古舊書店》一文中稱:“書店古稱‘書肆’、‘書坊’、‘書鋪’、‘經籍鋪’等。叫‘書店’、‘書局’、‘書館’是以後的事。”從這些稱呼可知,在歷史長河中,舊書店雖有名稱上的變化,但卻能延續至今。雖然歷史上有不少著名的舊書店,但能長盛不衰者卻極其少。朱聯保在《解放前上海書店、出版社印象記》一文中說:“掃葉山房,是舊中國歷史最長的一家書店,有四百多年歷史,創於明朝萬歷年間。”

一家書店能夠經營四百多年,真可謂是奇跡,可惜這家書店在民國年間歇業了。餘生也晚,我不僅沒能趕上掃葉山房,甚至琉璃廠在民國年間的輝煌時期也未能目睹。

三四十年代之琉璃廠書攤

四

上世紀五十年代,經過公私合營運動,北京的一百多家舊書店均合並進了中國書店中。在十年浩劫時期,中國書店跟其他城市的古舊書店一樣業務全部停頓。

周岩在《北京市中國書店建店五十周年記》中寫道:“1966年6月—1976年12月間,北京古舊書業遭到了嚴重破壞。中國書店曾被誣陷為‘三家村’黑店,琉璃廠、隆福寺多處古舊書刊收售門市部被迫關門,收售業務全部停頓。企業大量虧損,職工人心渙散,等著‘鬥、批、散’。1966年至1971年共虧損一百四十一萬元,等於中國書店‘文革’前十三年全部上繳利潤的總和。直到70年代後期,才有了有限的開放,古舊書的出售則根據內容分為了六類,而每一類對應不同的購買群體。”

1957年之琉璃廠(馬克.呂布攝)

改革開放後,中國古舊書業再次迎來了春天,在文革中抄家時被抄走的書大多數得以返還,而這些書因為各種原因又再次流入了市場。根據相應的政策,各地漸漸出現了一些舊書攤,若乾年後,這些舊書攤有的變成了古舊書店。從1956年合營時消失的私人舊書店又再次出現在了大街小巷之中。

經過三十多年的發展,再次興起的私人古舊書店,有如其他行業一般有起有落,這樣的起落除了正常的商業規律外,同時古舊書業也受到了網絡的衝擊。有不少的人喜歡網上購物,而不願意再到舊書店去費力淘書。同時,閱讀習慣的改變,使得一些年輕人喜歡電子閱讀,這也對紙本書市場造成一定的衝擊。

雖然如此,還是有不少的愛書人士喜歡看得到摸得著的紙本,而對於有著歷史痕跡的古舊書則更加有著深情的偏愛。以我的感覺,這樣的偏愛並非只是懷舊心結,更多者是紙本書尤其是古舊書給愛書人帶來的心理愉悅。雖然說,網上購書帶來了一些便利,但到實體店翻閱那些紙本給自己帶來的意外之喜,這是網絡購書所不能給予的,想來這也正是舊書店存在的必要性。

2018年10月,群學書院-十竹齋東方人文美學高級研修計劃北京遊學期間,幾位同仁登芷蘭齋,拜訪韋力先生。左起:陸遠、衛江梅、韋力、薛冰、陳衛新

有人把古舊書行業視為夕陽產業,我不想展開這樣的討論,畢竟社會處在巨變期,科技的加速度發展,使得很多歷史經驗不再值得借鑒。因此我也不知道舊書業的未來究竟在哪裡,但我覺得人們對快樂的追求決不會改變,而古舊書店的存在乃是愛書人最主要的快樂源泉之一。從這個角度來論,只要在這個世界上還有愛書人的存在,那就應當有古舊書店的一席之地。

登芷蘭齋,觀韋力先生珍藏,歎為觀止

近些年來,我陸續訪問了一些既有特色又有影響力的古舊書店,而後我將所見所感寫成了一篇篇的小文。如今,將這些文章匯為這本書,當然我去過的舊書店畢竟是現實存在中的少數,因此我不能說這些舊書店代表了整個中國古舊書店業的整體狀況,然而這些具有代表性的書店卻足膺管中窺豹一詞,它們至少代表了當下古舊書業的喜怒哀樂。而我的古舊書店之旅也並不會因本書的結集而止步,我還會繼續地走下去,去探訪更多的有特色私人書店,想以此來記錄下社會轉變時期的私人古舊書業實況。