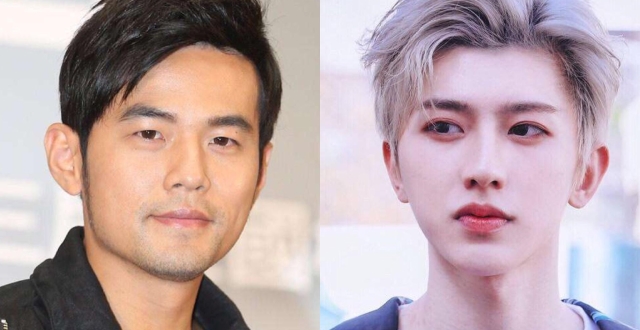

“周杰倫vs蔡徐坤”的粉絲流量大戰,以周杰倫超話數據周末登頂,蔡徐坤粉絲宣布退出數據競爭為結果落幕。經過一周的話題發酵,關於此事的評論呈現分裂的態勢。有人為蔡徐坤粉絲鳴不平,說“熱愛”不能被分為三六九等;有人為周杰倫所代表的前流量時代的大眾流行文化張目,斥今日的流量明星沒有作品傍身;還有人抱著“認真就是輸了”的態度,批駁一切意圖深入的討論,仿佛這場大眾參與的數據反諷,會因為討論而失去諷刺的意義,所有長篇大論,在他們看來就像粉絲圈用來自娛自樂的“小作文”。

然而,對此事的分析並非毫無意義。“周杰倫vs蔡徐坤”流量大戰事件有它發生的土壤,前流量時代的娛樂偶像向流量明星發起挑戰,在超話平台也不是第一次發生。它是當下大眾娛樂文化現象的綜合縮影,擁有非常豐富的延展維度——兩代偶像的文化意義之辯,青少年流行文化反叛涵義之辯,流量金融化與數據至上思維之下、產業對藝術創作壓抑與否之辯……

在種種討論中,有一種聲音反思了流量經濟中資本平台所應承擔的責任,它設計了一種扁平化的遊戲規則,將粉絲個體窄化為“為愛發電”的投票機器。粉絲就像流量程序中的“外掛”,日複一日地做著機械的行為,而且,遊戲化(Gamification)設計並非只限於超話平台,我們的生活,似乎正在向遊戲化社會的方向發展(可見微博ID@劉陽子I門柱 的觀點)。

未來設計者們對遊戲化社會有著樂觀的預計,認為它能夠幫助人類享受真實。然而事實情況是,設計者的設計一旦以盈利為導向,脫離“人”的向度,遊戲化社會的前景將成為一出真實版的“黑鏡”。這出“黑鏡”,如今已經在粉絲流量大戰中真實上演。

追星數據遊戲

真實版“黑鏡”的無奈現實

ikun與ilun

(分別為蔡徐坤與周杰倫家的粉絲昵稱)

的流量大戰,始於一名粉絲對周杰倫的超話數據表示不解:周杰倫的超話討論度那麽低,為什麽演唱會門票那麽難買?於是“夕陽紅”粉絲團決定讓小孩子們感受一下“超話數據”不是衡量一個藝人知名度的唯一尺度。這樣的事情在超話社區中不是第一次發生了。2018年《我不是藥神》大熱後,就有粉絲在網上發出了與質疑周杰倫句式相當一致的疑問:

“徐崢超話才22個人簽到,為啥票房號召力那麽強?”

這個令人同樣哭笑不得的疑問,已經在去年引發了粉絲圈被數據思維侵蝕到何種程度的感慨。徐崢的觀眾也開展了一場類似的數據反諷活動,在打榜的同時,用粉絲圈的慣常用語為“山爭哥哥”的數據短暫發力:

“哥哥連頭髮都沒有了,只有我們了……”

這位“山爭哥哥”粉絲是不是在配圖裡混進了一張張衛健?

反覆出現的流量之爭,體現了兩代偶像文化的差別。前流量時代偶像以作品為吸粉核心,個人性格隻做輔助作用,粉絲與偶像之間也沒有太多的接觸渠道。而在今天,粉絲與偶像之間的距離大大縮減。在這種情況下,偶像對粉絲而言,作品的吸引力已經不是全部,偶像還需要為粉絲提供人格吸引力、陪伴感,以及共同成長所帶來的成就感。很多萌新在喜歡偶像之前都曾對偶像文化表示不解,但是看過他們的舞台和作品之後,又會不自覺地被才華以及其他附加因素所吸引,如TFboys的青春朝氣,鹿晗的“傻”(傻麅子人設),肖戰的萌,王一博的耿直……這些吸引人的元素成為了他們業務能力之外的人設。而蔡徐坤在這場人氣競技中,最大的標簽其實是“寵粉”。他對粉絲的投入程度堪稱偶像“寵粉”的“業界表率”——把自己活成了一個完美的“偶像”,幾乎沒有私生活,時常把ikun掛在嘴邊,穿粉絲送的衣服,在表演中做出與粉絲約定的動作……與之相對,ikun姐姐們對偶像的忠誠和狂熱,在粉圈也是出了名的。

但粉絲們渴望在追星中獲得的快樂,正在被資本所設計的遊戲規則所利用。我們正處於日漸原子化的社會之中,難以抵禦這種門檻極低的陪伴感和快樂——只要花時間關注,一定能獲得你想要的結果。這種“愛”來得太過強烈,稍加引導即可成勢。資本看準了其變現能力,設計出各種投票規則,並製造出一套話語體系讓粉絲信服:你們為我們投票花錢,我們賺了錢,未來就能讓你的愛豆有更好的發展。數據背後的水分,有一部分來自於粉絲的“為愛發電”。他們會自己購買多個投票账號,以遠超“996”的工作激情為愛豆全天候無薪酬做數據,而人工刷票在粉絲眼中是正當行為:粉絲付出了努力,又不是機器刷票;粉絲獲得成就感,偶像和平台獲得人氣和利益,所有偶像的粉絲都可以在這樣的新規則之下平等競爭。

在這場追星數據遊戲之中,有太多遊戲化社會的設計理念痕跡。遊戲化系統設計有三個要點:點數、徽章和排行榜。點數即玩家積分、徽章即玩家獲得的成就標誌、排行榜即成果展示,這在超話社區中對應超話積分、級別和榜單。遊戲化設計之下,超話社區中的粉絲都不說“人話”了,像機器一樣複製黏貼打榜句式,只為讓平台機器能夠順利抓取,為人氣數據迅速添磚加瓦。然而,這除了讓平台獲得了流量,粉絲真正獲得快樂了嗎?流量雖然能為偶像帶來短期的利益,但除了讓偶像更快地被資本收割,對他的長期發展真的有用嗎?尤其在更大的藝術平台上,“流量”兩個字有多大的含金量呢?為此沒日沒夜做數據,用自己的時間和生命換取“人氣”的假象,真的值得嗎?平台說這是讓粉絲的精力有了宣泄的途徑,可這種宣泄,又何嘗不是一種消耗?

“夕陽紅”粉絲團看不懂複雜的超話打榜規則,只能複製黏貼固定句式和話題。這種行為在粉絲圈被戲稱為“抄作業”。

英劇《黑鏡》第一季中,有一集劇情表現了被遊戲化制度所操控的人生。每個人居住在虛擬的空間之中,擁有一個虛擬的形象,你需要通過騎車賺取點數,日常的其他活動則消耗點數。你也可以通過參加真人秀,通過人氣獲得點數……流量之戰仿佛一集真實版“黑鏡”。蔡徐坤粉絲不是不知道“流量”被貶的涵義,但他們被夾在進退兩難的局面之中:努力投票,要接受社會的嘲諷;若不努力投票,蔡徐坤流量第一的位置不保,同樣會受到嘲諷。粉絲們在遊戲規則的束縛之下,已經失去了想象另一種可能的自由。

遊戲化社會

遊戲向真實空間的“遷徙”

不止是粉絲圈,我們所生活的世界中,遊戲正在向真實空間大範圍“遷徙”。

古希臘歷史學家希羅多德,在他描述希波戰爭的作品《歷史》中記載了一件真假難辨的事情。大約在3000多年前,小亞細亞的呂底亞在全國範圍內發生大饑荒。起初人們毫無怨言地接受命運,可是災難並沒有因為等待而出現轉機。呂底亞人遂發明了一種奇怪的方法來抵禦危機——遊戲。他們用一天時間來玩遊戲,這樣便感受不到饑餓;次日吃東西,克制玩遊戲……這樣循環往複,呂底亞人堅持了18年,其間發明了骰子、爪子兒等常見遊戲。

美國未來協會遊戲研究主任簡·麥戈尼格爾引用這則故事討論了遊戲的本質。當普遍的意識認為遊戲是被動地逃離現實,麥戈尼格爾認為遊戲是經過深思熟慮的主動逃離。是遊戲,讓饑餓的人們在混亂的現實中找到了力量和秩序;是遊戲,讓人們適應了本來不足以為生的環境。

在麥戈尼格爾看來,今天的人們與呂底亞人相比沒有太多不同。我們依然生活在“饑餓感”的折磨之中,只不過這“饑餓感”變得更複雜更多元——對更滿意的工作的饑渴、對強烈族群感的饑渴、對更有意義的人生的饑渴。因此,那些思考社會制度設計的人們開始暢想一種新的未來:遊戲化社會。

《遊戲改變世界》,作者: [美] 簡·麥戈尼格爾 ,譯者: 閭佳,版本: 浙江人民出版社 2012年9月

世界範圍內,有數以億計的人正在把大量的時間投入到虛擬的遊戲之中。他們在遊戲中隱匿真實的身份,做系統任務升級、加入公會社交……經過精心設計的成就感和認同感獲得體系,讓玩家們在遊戲中獲得了現實所無法給予的滿足感。經濟學者愛德華·卡斯特羅諾瓦(Edward Castronova)將之稱為向虛擬世界的“大規模遷徙”,並對此做出悲觀的評論:這些脫離現實的人會引發一場社會氣候劇變,相比之下,溫室效應不過是茶杯中的一股暖流。

但遊戲化社會的倡導者,對此持有不同的態度。與其勸說玩家們親近現實,阻隔青少年與遊戲的接觸渠道,在文化上羞辱遊戲,不如將遊戲化思維投射到真實世界之中。利用遊戲的力量,創造更美好的社會。

“現實已經破碎,而我們需要創造遊戲去修複它。”——簡·麥戈尼格爾

2008年,簡·麥戈尼格爾對遊戲未來宏願的演講,引發了相關從業者強烈的共鳴,但事實上,在以各大互聯網技術公司為主導的網絡產品開發中,遊戲化設計早已萌芽,並隨著移動互聯網的普及逐漸影響了我們的日常生活——背單詞簽到打卡、健身計劃課程打卡、每日計步器排行榜、打開APP收取系統贈予的虛擬收益……人們正在以從未有過的精力,投入到以現實世界為平台的遊戲之中。

減少工作壓力、修正教育系統、治療肥胖抑鬱焦慮、提高民主參與度……這些均是遊戲化社會設計者們的宏圖偉願,但他們“但願所有人都能開開心心、精力充沛”開始一天的現實遊戲的初衷,到今天真的實現了嗎?

周杰倫與蔡徐坤的粉絲流量大戰,或許在告訴我們答案是“不”。在某些遊戲規則之下,我們沒有過得更好,反倒過得更糟。

市場上介紹遊戲化思維的出版物。遊戲化設計已經與我們的生活越來越貼近。

遊戲觀的轉變

有限的遊戲,與無限的遊戲

討論至此並非意圖否定“遊戲”的存在。人類離不開遊戲,從更廣泛的意義上講,人類文化有時就是“遊戲”本身。

荷蘭學者約翰·赫伊津哈對“遊戲”給出了泛化的定義,認為“文明是在遊戲中成長的,是在遊戲中展開的”。人類社會的宏大原型充滿了遊戲,語言的暗語是詞語的遊戲,神聖的典禮獻祭是精神化的遊戲,人類的文明活動扎根於原始的遊戲土壤之中。而遊戲的存在,對於人類社會的健康運行有著非常重要的意義。

一個人或一個社會如果沒有遊戲,就等於墮入了無意識的、陰屍路般的昏迷狀態。藝術和遊戲使我們與常規慣例中的物質壓力拉開距離……作為大眾藝術形式的遊戲,給所有人提供了充分參與社會生活的直接手段。

有些落後社會或部落猝然轉換為工業化、專門化、機械化的型態之後,往往難以設計出運動和遊戲之類的矯正劑……這些社會會陷入迂腐的泥潭。沒有藝術的人,沒有遊戲這種大眾藝術的人,往往像毫無意識的自動機器。

——《遊戲的人》

《遊戲的人》,作者: [荷] 約翰·赫伊津哈 ,譯者: 傅存良,出版社: 北京大學出版社 2008年6月

從赫伊津哈的上述論斷中我們可以看出,像“超話打榜”這樣的機械化的簡單遊戲,並不在他所認可的“藝術化”的遊戲之中。赫伊津哈認為遊戲最重要的原則是“自願”,服從命令的遊戲並非“遊戲”。“自願”或許可以這樣理解——充分認可人的自由意志,將玩家當作一個有自由決斷力的人。而目前許多遊戲化設計,從更大的層面上說,隻把參與者當作機械化的個體,行事邏輯停留於簡單的“刺激——反應”模式。這或許並非設計者的主觀意願使然,如“超話打榜”的機械化,可能源於討論數據關鍵詞抓取的“機械化”,但它客觀上造成了機械化的後果,讓粉絲成為簡單的“打榜工具”。

從這個角度上講,制度設計者們在對遊戲化社會持有樂觀預期之時,要警惕既定規則對個體自由的反噬。而若將“盈利”和“賺取流量”視為第一目的,這種反噬的存在,似乎正在成為一種必然。

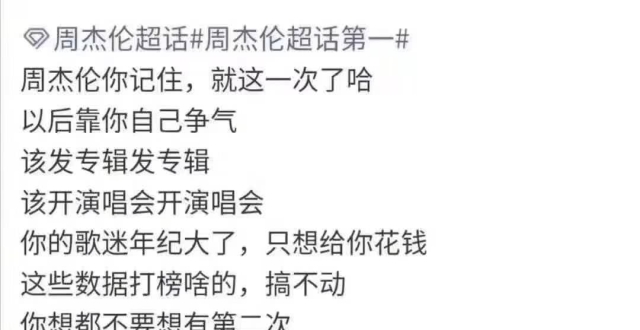

周杰倫“夕陽紅粉絲團”的流量挑戰,一日登頂遂功成身退,嘲諷了舊有的規則,引發大眾思考的空間。而蔡徐坤的粉絲組織也於本周宣布退出微博超話數據遊戲,將把重點放在蔡徐坤的個人發展和作品之上。“挺好的,孩子們長大了。”然而思考,可能不應隻停留於成人世界教追星的小孩子“如何做人”。我們可以借助學者詹姆士·卡斯的“無限遊戲觀”,從遊戲參與者的角度,再複盤一次這場可能以後能成為經典分析案例的流量之戰。

《有限與無限的遊戲》,作者: [美]詹姆士·卡斯 ,譯者: 馬小悟 / 余倩,版本: 電子工業出版社 2013年1月

世界上有兩種遊戲,有限的遊戲和無限的遊戲;有限的遊戲以取勝為目的,無限的遊戲以延續遊戲為目的。——詹姆士·卡斯

有限的遊戲不一定要決出最後的勝利者,也有可能是為了更高的排名,在遊戲過程中,為了得出結果,有限的遊戲規則不可改變。而無限的遊戲的規則必須改變——當它將被現有的規則決出一個結果時,當有的參賽者發現自己有輸的可能時,規則不改變的話將無法延續遊戲。

有限的遊戲的參與者將獲得頭銜,無限的遊戲除了自己的名字將一無所有。——詹姆士·卡斯

遊戲的頭銜在遊戲結束時獲得,當一個人因為“頭銜”而被人所熟知,人們關心的是他的過去;而“名字”是自己天生獲得的,當一個人因為自己的“名字”而被人熟知,人們關心的是他的未來。

所以,我們現在需要一種遊戲觀的轉換。在周杰倫與蔡徐坤的粉絲流量大戰中,無論是勝者還是輸家,都不該專注於輸贏本身。輸贏本身並沒有任何未來指向式的意義,它最大的意義在於打破了既定的規則,讓人們認識到規則背後站著的“權力”,是如何在無形中“強迫”人們做著非自由的機械行為。身居飯圈,雖然表面上看著自由,但依然有很多“身不由已”。“始於顏值、陷於才華、忠於人品”的飯圈男孩女孩,在成為粉絲組織的一員之後,要遵守的“飯圈鐵律”的體量,遠大於做數據的粉絲所要遵守的超話打榜規則。以偶像前途為目標,飯圈正在窄化為消泯自我的單一目的的組織,一切只是為了偶像的輸贏。

飯愛豆是一場娛樂遊戲,可它不止一種玩法,也不該只有一種玩法。

自我設限,即自我束縛。在適當的時候打破規則,以另一種玩法延續遊戲,則為打破束縛提供了可能。而這份流動感也賦予了我們無限的可能,遊戲永遠在繼續,故事永遠無盡頭。

作者| 呂婉婷

編輯| Vin;宮子

校對| 薛京寧