蔡徐坤周杰倫粉絲的刷微博超話熱度大戰,是近日最為引人矚目的大新聞。這場沒有硝煙的戰爭,參與者、監視者數量都非常龐大,簡直成了一起文化事件。其中,一個周杰倫粉絲的評論成為了點睛之筆:“這是一次面向流量大型嘲諷的行為藝術。流量是周杰倫最不重要的指標。杰倫以缺席的方式參與這場流量較量,一切戰績都帶著不屑但陪你玩的嘲笑。”

周杰倫和蔡徐坤在超級話題榜單上的對抗,既表征了兩個時代的不同,也是檢驗偶像標準之間的衝突:自稱“夕陽紅”的年長閱聽人對時下娛樂工業產品化偶像製造鏈條的不滿;流量明星霸屏實力卻與之不匹配圖景的反抗;對蜂擁而上為偶像買單的年輕粉絲的鄙夷等等。流量帝國、販賣夢境、造星神話……我們有無數個詞來形容當下看似瘋狂和娛樂至死的飯圈生態,但卻甚少試圖將其作為一個時代和社會的投影去解讀。當今粉絲流行文化,看似充斥著失去自我、全身心迷戀偶像的年輕人,但實際上,相比傳統的偶像崇拜來說,這是一種非常“粉絲核心”的文化,偶像反而成為了他們實現自我、情感消費和們參與社會的工具。

新時代的流量明星:粉絲力量的證明

偶像的意味的確隨著時代而變得不同了。

對於很多在青春期聽周杰倫的80、90後來說,都不曾想過周杰倫會有一天因為流量數據不好而被質疑。在這些粉絲眼中,周杰倫歌曲的創新性、傳唱性、大眾認可度等事實早就是一個歌手演藝價值的最好證明。作為“中介”橫亙在明星與粉絲之間的,則是演藝公司和媒體。創作、唱片、演唱會以及傳統媒體,構成了造星體系的幾個支柱,他們通過發布和宣傳明星的作品幫助明星獲得熱度。

然而,作品不太出眾的流量明星的出現意味著,這個長期而緩慢的口碑模式被打破,流量明星可以不靠作品,只靠強有力的粉絲組織就獲得成功。因此,偶像的誕生不假他人之手,而是與粉絲同步產生並相互依存,只有當一個偶像有了粉絲,他/她才能被稱之為“偶像”,控制權已經完全交付在粉絲手裡。“哥哥只有我們”是粉絲努力的動力。

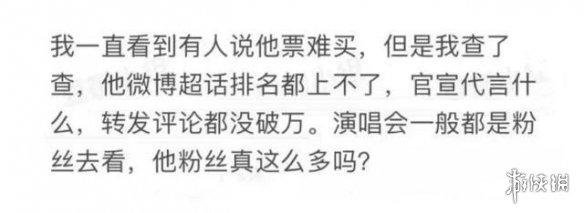

蔡徐坤正是一個流量明星的典型代表。2018年初,蔡徐坤在選秀節目《偶像練習生》中以斷崖式的票數第一名出道。而已經在節目中身經百戰、習慣為偶像製造人氣的粉絲們早已成為“打榜專業軍”,運作體系非常成熟,以極高的活躍度穿梭在各大平台上。舉例來說,蔡徐坤的歌曲《PULL UP》的官方MV發布才9天,轉發量就達到了一億次以上。如此龐大的轉發量,如果每人隻轉發一次,按照中國約14億人口來算,相當於每14個人就有1個轉發了蔡徐坤的微博。顯然,這種的努力也得到了相當明顯的回報——20歲的流量明星蔡徐坤已是Prada全球代言人。

蔡徐坤並不是特例,如今熱衷於打榜的明星粉絲比比皆是。另一個曾一度引起巨大爭議的新聞事件是,去年吳亦凡發新專輯,粉絲們尋找iTunes的各種漏洞,通過水軍刷票,讓在美國並不廣為人知的吳亦凡力壓Ariana Grande、Lady Gaga等人,霸佔了整個美區iTunes專輯總榜、單曲總榜、Hip/Rap專輯和單曲四個榜單的冠軍,引發北美與中國民眾激烈討論。雖然吳亦凡並沒有因此得到音樂成就上的社會認可,但他確實展現出了自己的影響力和受關注度。

從過去的投票到現在的打榜,粉絲支持偶像的形式雖然變化了,但內在邏輯是非常一致的。即粉絲掌握著偶像的命運。當然,熱火朝天的偶像工業也樂見其成,渲染和鼓勵粉絲的這種心理,讓粉絲堅信明星是由自己造就的,明星的成功完全歸功於他們,從而使他們感受到自己的重要性,繼而更多進行消費。相應地,追星的粉絲為了獲得參與感和成就感,願意建構流量同其偶像事業發展前景之間的關聯性。

同時,互聯網的普及進一步確證了追星對於粉絲是一個自我實現的過程。如果說過去粉絲的行為是隱匿的,那麽互聯網時期就是粉絲文化從私到公的重要轉折,喜愛偶像不再是個人欣賞的行為,而通過社交媒體走向公共空間,能夠更輕而易舉地被看見。發生在網絡空間中的轉發、評論、等都會被捕捉並轉化成為偶像的財富。這是數據時代,也是偶像製造時代。

流量明星的粉絲大多是95後和千禧一代,他們是互聯網原住民,沒有經歷過從卡帶、專輯到數字的娛樂時代變遷,但在大數據算法中耳濡目染。大數據 (big data) ,指的是一種以數量龐大為特徵的信息資產,具有極高的傳播速率和多樣性以及價值轉化性。在互聯網普及之前,雖然偶像的粉絲們對其保持討論和熱情,但沒有方法能對其進行捕捉和量化,並最終用於衡量一個偶像的人氣高低。

而隨著大數據算法的成熟與普及,技術上的障礙終於不複存在,一系列計量藝人網絡熱度的新媒體數據榜單也就應運而生。2014年7月新浪微博明星勢力榜上線,由“閱讀數、互動數、社會影響力、愛慕值”四項組成。當然,關於明星影響力的各種計算公式都不一定是科學的。但它的出現卻表明網絡熱度完全能夠通過技術手段被量化。如今,人們把這些數量統稱為“流量” (traffic)。“流量明星”因有一批數量極其龐大且穩定的粉絲保證流量而存在商業價值。由此可以看出,流量下的生產機制看似以藝人為核心,但實際上,藝人的粉絲才是“變現”的基礎。粉絲的重要地位由此得到明確的重視和保障。

通過偶像與個體的聯繫,是“養成”和應援,粉絲能夠明確感受到自己的力量正在把控偶像的未來。於是,粉絲和產業生成一種共識,即“數據越好的偶像越紅,不做數據不配當粉絲”。一名粉絲願意不斷參與到偶像工業的生產機制之中,實現自我認可和群體認同。有商家從中嗅到商機,創造新的生財之道。去年,一款名叫“星緣”的軟體允許用戶通過該軟體登錄新浪微博。充錢開會員後,可以綁定多個小號(幾十個到幾千個不等),實現轉發內容相同,轉發數量翻倍。這種刷流量的行為被稱作“掄博”,是飯圈的常用工具,而熱衷“掄博”的粉絲們則被稱為“掄博女工”。令人怎舌的是,在被查處之前,這款軟體上線不到一年時間就非法獲利近800萬元。源源不斷投入數據造假的真金白銀宣誓著粉絲們的願望——他們希望自己的力量由此能被世界看見。

販賣虛擬親密關係:新時代的偶像定位

另一個被廣泛提出,關於當代偶像-粉絲關係的重大誤解是:原來的明星賣作品,現在的明星賣人設。人們認為,明星的個人魅力(無論是真實的還是虛構的)是吸引粉絲的主要原因,因此非粉絲人群常常對粉圈的許多行為陷入迷思,不明白為什麽某個偶像能夠令粉絲如此癡狂。但實際上,這種“癡狂”正是粉絲追星的一種重要訴求。比起原來,當下的偶像-粉絲地位與關係發生了重大的轉變,導致滿足情感消費成為粉絲追星的重點。

曾經,粉絲和偶像之間的距離非常遙遠,地位也嚴重不平等。粉絲無法在偶像身上投射過多的感情,原因之一是交流不暢:偶像只有很少的一部分生活/工作能夠被粉絲看見,二是偶像與粉絲,粉絲與粉絲之間由於媒介限制而不自由,他們幾乎不能形成良好的互動。

但現在,偶像與粉絲的親密關係以“參與感”作為其精髓。互聯網提供了24小時不間斷的溝通可能。直播、社交媒體、等等打破了傳統線下演出在時空上的製約,顛覆了傳統演藝市場的生存鏈,達到了線上和線下的貫通,粉絲不再僅僅局限於來到現場的觀看者,也不只有單一的消費方式。在追星的過程中,粉絲還可以隨時與其他人進行分享和互動,這是“參與感”的最好體現,粉絲得以有一種更加親密的錯覺。我們時常看到,某個明星因為在社交媒體上發布私密生活的內容或者對粉絲進行調皮的回復而引發關注,而這一代明星中像周杰倫一樣不開微博的,則屈指可數。與粉絲交流甚至“交往”已經成為了演藝圈的常態。

比起單純地消費人設而言,看似親密無間的虛擬空間交流讓粉絲與偶像的關係有了更多的可能性。粉絲得以把自己在現實生活裡得不到或者比較難獲取的感情/親密關係投射到偶像身上去,他們追星的過程本質上是一種情感消費和情感釋放。在網絡上,各路粉絲高呼偶像為男/女友、老公/老婆、兒子/女兒等早已是司空見慣的現象。而粉絲也因此被劃分為渴望和偶像成為伴侶的“男/女友粉”,想要守望他們成長的“親媽粉”,喜歡觀看偶像愛情生活的“cp粉”,甚至渴望偶像能夠遵循自己的獲得成功的“事業粉”……有時候,粉絲的親密關係和情感想象也不只屬於特定的類型,而是會在多樣化的的內容之間自由變換。而粉絲得以體驗不同的人生角色和釋放多樣的感情。

美國精神分析學家唐納德·霍頓 (Donald Horton) 和理查德·沃爾 ( R. Richard Wohl) 在1956年提出“類社會關係” (para-social relationship) 理論,他們認為媒介接受者與他們所消費的媒介人物之間,會發展出一種單方面、想象性的人際交往關係。這種關係被認為是不現實的、病理性的。

深諳其道的偶像工業也鼓勵粉絲進行親密關係的想象,他們在線下舉辦粉絲見面會、粉絲活動,在線上拚命“寵粉”,讓明星利用一切機會對粉絲表達感激、愛意和親密。握手會、告白宣言、不戀愛承諾等“粉絲福利”(fan service)不斷主動回應和認可著粉絲的關係想象,為粉絲提供能夠讓他們與偶像親密的明證。

這也就是為什麽,偶像的緋聞和戀情常常令粉絲感到怒不可遏,例如鹿晗與關曉彤宣布戀情之後,無數粉絲在網上宣告脫粉。其中有一個令粉絲極為憤怒的細節是鹿晗在情人節發布過的一條微博。微博內容為兩件衣服,他詢問粉絲自己應該穿哪一件。對於粉絲來說,自己可以決定偶像在情人節穿什麽,顯然是一件曖昧而甜蜜的事情,是對彼此親密的關係的認可。但實際上,鹿晗穿上了“粉絲認可”的衣服去和自己的女友約會,卻諷刺地成為了對粉絲的“背叛”。這一有趣的現象揭示了虛擬關係的運營是偶像運營的核心,早就被內化在偶像工業的運營邏輯之中。偶像販賣的不止是隱私,還是一種親密關係的承諾,當他們不能滿足粉絲的情感需求時,粉絲就會棄他們而去。

不可否認,對於生活在人際關係疏離社會的大多數普通人來說,這類“類社會關係”雖然並不真實,但卻是一種簡單、便捷、快速獲取親密感並釋放感情的方式。而且,比起現實生活中平平無奇的社會關係而言,偶像與粉絲的“故事”既有親密的部分(粉絲感受到偶像在意自己,自己可以和偶像交流,可以靠自己的力量決定其未來),也有疏離但更加誘人的部分(俊男靚女、上流生活、娛樂圈大起大落的誇張故事)。所以,粉絲們紛紛迎頭而上,他們熱衷消費的不僅不是作品本身,甚至也不完全是作為人設的偶像,而是以偶像為原型構建出來的某種可以被放置於親密關係之中的形象。對於許多互聯網時代出生的年輕追星族而言,它幾乎就是理想愛情的模樣。

破壁出圈:粉絲的文化影響力

當周杰倫和蔡徐坤的新聞充斥著人們的視野時,我們不難意識到,粉絲文化已不再是圈地自萌的小眾愛好。類似,從反覆霸屏的選秀節目到娛樂八卦全民熱潮,人們逐漸發現,粉絲群體在網絡空間與現實社會的巨大影響力如今讓粉絲文化很難被看作是一種亞文化,其影響力絲毫不弱於主流文化,今天我們共享的社會文化熱點很多都來源於此。尤其在大眾最為集中的微博等社交社區,粉絲通過過度強大的消費能力、巨大的資金投入、不斷的文本表達呈現出自己的影響力,他們的“打call”實際上是一種自我表達和社會參與的特殊形式。以本次事件為例,周杰倫的粉絲通過刷屏行為表達的是自己對偶像的熱愛、對代際交錯的感歎以及對當下偶像創造工業的不滿等。

大眾文化理論家約翰·費斯克(John Fiske)認為,粉絲是一種特殊的文化決定因素。一方面,它是集約化的流行文化,形成於反抗官方文化的外部;另一方面,它剝奪並改造了自身反對的那種官方文化的某些價值觀和特徵。他將粉絲的生產力劃分為三種類型,即符號生產力、 聲明生產力和文本生產力,粉絲常常通過自己的生產力使粉絲文化在人群中傳播和定義,其作品持續地展現出“相關性”(relevance)、“賦權”(empowerment)和“參與”(participation)等特點。通過發布偶像相關的作品獲得關注與回應,他們仿佛獲得了偶像的力量。因此粉絲某種意義上成為了自己的偶像,並在自己的文化中建構和傳播具有特點的意見。

這一點在去年《創造101》中選手王菊身上體現得淋漓盡致。王菊的外形一開始被節目觀眾吐槽為“土黑壯”,與傳統印象中膚白貌美瘦弱的女團成員形成強烈反差,因此也被認為是最不適合做女團的練習生。但隨著多期節目的播出,王菊展示了與眾不同的談吐和獨立的精神、獨特的審美觀。不少網友“路轉粉”,被她對夢想的堅持與追求而打動。極其富有創造力的王菊粉絲們開始為其拉票並創造了許多相關的爆紅的流行語,製造了一場空前的“王菊現象”。網絡粉絲們表面上是在支持王菊,但實際上,觀察王菊的後續發展可以發現,她在比賽後期並沒有獲得太多的票數支持,不少瘋狂拉票的粉絲實際上只是在一段時間內借助王菊完成了自我表達:他們也希望自己成為一個不被身體羞辱(body shaming)困擾,擁有自己獨立審美,敢於勇敢追夢的人。他們創作的的表情包幾乎都是展現王菊自信、有趣、氣場強大的一面的,粉絲正是在這一文本再生產的實踐過程中構建特殊的身份認同。

不難看出,粉絲進行的創作是一種典型的再創作,是偶像文本素材的拚接和挪用,他們剪裁圖片或者視頻,將偶像打造成符合自己期待或者能夠表達自己的形象。就如同蔡徐坤和周杰倫在此次“大戰”中被剪切的宣傳視頻/動圖等,都展現著他們的粉絲認為其最動人的一面,實際也展現著粉絲的趣味和偏好。日本哲學家東浩紀認為,這是一種典型的數據庫消費。由於身處後現代的語境之中,觀眾已經不再熱衷於宏大敘事,而更關心具體碎片化的要素。作品的人物要素包括特定的著裝風格、髮型和性格特徵等,故事要素則包括特定的風格等,因此這些作品以及其中的任務,都多種要素的拚貼、集合與再循環。而粉絲們把對明星的提煉、臆想與自我理想放在一起完成了隻屬於自己的特殊作品。此類再次創作的形式和粉絲與偶像的關係一樣,是高度虛擬的,但對於粉絲來說,又無比真實。

這正是當今偶像-粉絲文化的獨特之處——既是狂熱虛無的,也是有跡可循的,粉絲既迷戀偽飾的部分,也投入真切的感情。偶像看似高高在上,卻又容易被遺忘。也許在這個被搭建起來的“帝國”中,粉絲和圍觀者們看到的只是自己的影子。