林教授年年體檢,除了血脂略高,各項指標都正常。今年他50歲了,醫生建議加做腸鏡檢查。結果一查,發現腸道內有多發性息肉,最大的直徑約4毫米。這一結果讓林教授有點恐慌:「我沒有任何不良嗜好,腸道也沒啥不適,為何一下子長出這麼多息肉?聽說腸道息肉會癌變,我很擔心。」

如果把人體比作一座工廠,腸道就是負責養分回收和垃圾排放的車間。成年人的腸道長度約為其身高的4~5倍,其中80%為小腸,20%為大腸,後者因蠕動較強、糞便成形,更容易出問題。「腸道息肉通常是『富』出來的病,如今越來越常見,近些年更是呈現年輕化趨勢。」重慶大學附屬腫瘤醫院消化內科主任陳偉慶對《生命時報》記者說,目前我國還沒有腸道息肉大規模的流行病學調查,但根據他們科室長期的數據觀察,腸道息肉發病率在40%左右,且隨年齡增加而上升,發病高峰年齡是50歲左右。但對於腸道息肉,公眾認識不足,很多人甚至一輩子也沒做過腸鏡,根本不知道自己可能有這方面問題。為此,《生命時報》整理了10個人們最關心的問題,請專家逐一解答。

1.什麼是腸道息肉?

陳偉慶:《說文解字》記載,「息,寄肉也」。現代醫學把人體黏膜表面的贅生物稱為息肉,一般以部位命名,出現在腸道裡就是「腸道息肉」。它通常是一種良性病變,小至幾毫米,大至幾厘米;有的長得像蘑菇,有的像桑葚,有的則像小山包;數量上可從一個至數個不等,甚至整條腸子都是,若某一部位有兩個以上的息肉,就是「多發性息肉」。腸道息肉一開始主要見於遠端結腸,隨著年齡增加,息肉逐漸由左向右發展。

2.腸道為何會長息肉?

南方醫科大學南方醫院消化內科主任劉思德:現代醫學對其病因尚未明確,可能與下列因素有關。1.飲食因素。長期吃高脂肪、高蛋白、低纖維素食物的人患病率較高,而蔬菜、維生素C攝入充足者較低。膳食中脂肪佔比超過40%是形成腸道息肉的重要因素,若脂肪攝入不超過膳食的15%,患病率就會顯著降低。另外,辛辣刺激性食物、醃製食物等也與腺瘤性息肉形成有關。2.疾病因素。免疫功能低下、動脈粥樣硬化、冠心病、糖尿病、胃十二指腸潰瘍行胃空腸吻合術、切除膽囊、接受癌症放療的患者及肥胖人群的患病率較高。3.炎症刺激。長期炎症刺激腸黏膜可引起息肉,如慢性結腸炎、慢性潰瘍性結腸炎、克羅恩氏病等。4.異物損傷。糞便粗渣和異物長期刺激腸黏膜上皮,以及其他原因造成腸黏膜損傷,都容易使細胞出現異常增生,形成息肉。長期便秘或頻繁使用瀉藥也會刺激腸壁生成息肉。5.遺傳因素。息肉的形成與基因突變密切相關,而突變的基因又會遺傳給後代。

3.腸道息肉有什麼癥狀?

劉思德:多數大腸腺瘤性息肉起病隱匿,無任何臨床癥狀,許多人是在常規體檢中無意發現的。少數患者會表現為大便習慣改變,例如次數增多,有不同程度的腹部不適,便秘和腹瀉交替反覆出現或伴有腹痛,便血或大便帶血痕。此外,有些人還會有消瘦、貧血等全身癥狀。

4.為何會突然長出很多息肉?

陳偉慶:除了特定遺傳因素(如家族性結腸息肉),腸道息肉生長速度並不快,從良性到惡性的轉變要經過十幾年的時間,通常不會有短期內出現很多息肉的情況。如果突然查出腸道內有多發性息肉,可能是因為之前的體檢沒涉及腸鏡,或體檢不到位,未能儘早發現。

5.哪些項目能查出腸道息肉?

陳偉慶:腸鏡是最直接的檢查方法,它不僅能在直視下觀察大腸黏膜的微細病變,還可以通過組織活檢和細胞學刷片檢查確定病變的性質,是發現和確診腸道息肉的最重要手段。建議45歲以上者,無論有沒有不適癥狀,都應做一次結腸鏡,早發現早診治。

6.哪些人尤其要注意腸道檢查?

劉思德:有癌症史、腸道息肉史者,或一級親屬(父母、子女、兄弟姐妹)有大腸癌史的人;慢性腹瀉持續3個月以上,或每年慢性便秘2個月以上者;有黏液或血便史、慢性闌尾炎或闌尾切除史、慢性膽囊炎或膽囊切除史者;有肝硬化等相關疾病者。

7.哪些腸道息肉會癌變?

陳偉慶:人體任何黏膜表面都可能生長與息肉類似的多餘腫物,之所以腸道息肉更受關注,是因為它可能會發展為大腸癌。一般來說,帶蒂、直徑小於2厘米、表面光滑、活動度好的息肉是良性的;黏膜下扁平、直徑大於2厘米、表面有出血或潰瘍的,往往提示息肉惡變。息肉惡變的概率與息肉大小有關,美國一項研究顯示,直徑小於1厘米的息肉,惡變率僅為1%,1~2厘米的約有10%,大於2厘米的則有46%是惡性的。

8.息肉到底要不要切除?

陳偉慶:數據顯示,95%左右的大腸癌是由息肉惡變而來。如果在息肉腺瘤階段就將其斬草除根,能有效防止腸癌。如果未切除腸道息肉,患結直腸癌的幾率將增加4倍左右。

劉思德:腸道息肉就像身體裡的一枚「定時炸彈」,應該儘早「拆」除。一般來說,直徑小於1厘米的息肉需要進行活檢,根據病理結果再做處理;直徑大於1厘米的息肉無需活檢,應直接切除;如果息肉是在乙狀結腸鏡下發現,且活檢證實為腺瘤,則需進一步檢查,排除近端結腸中可能存在的其他腺瘤或贅生性病變。

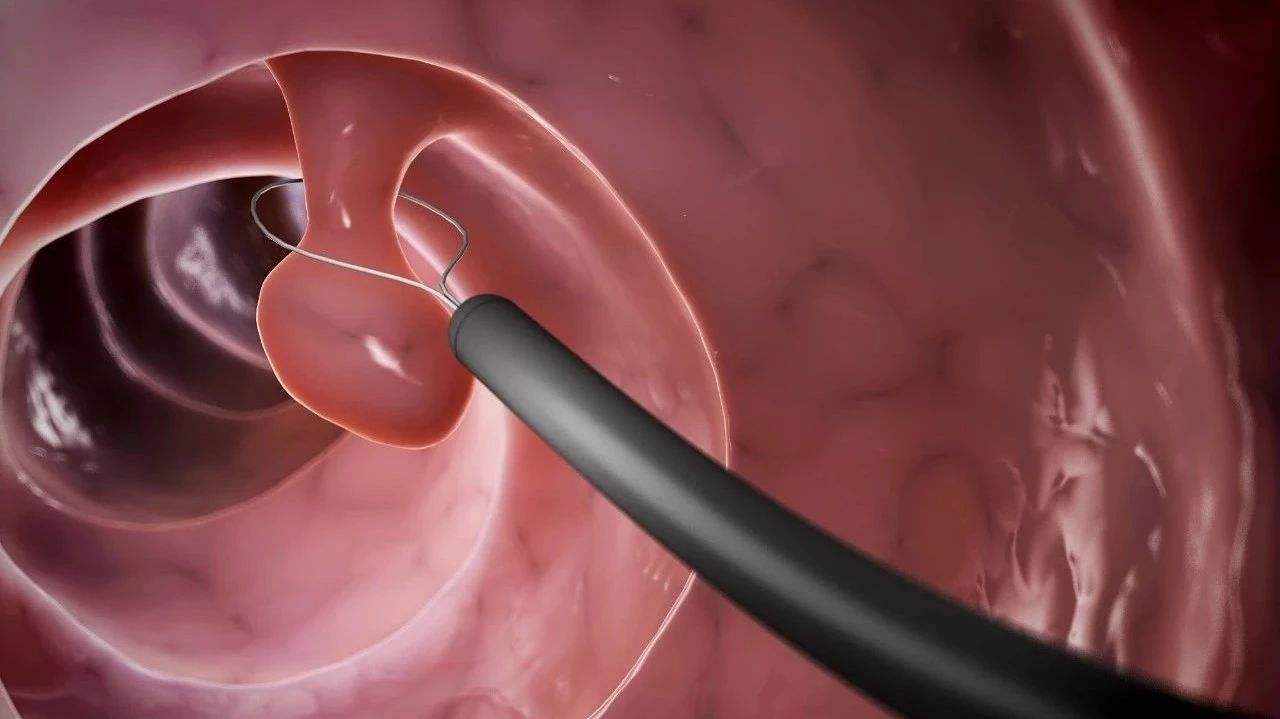

9.切除息肉有什麼新技術?

劉思德:隨著纖維內鏡特別是電子內鏡的問世,內鏡下息肉切除術逐漸成熟,其適應證包括各種大小的息肉和腺瘤;多發性腺瘤和息肉,數目較少且分散。如今,該技術已成為腸道息肉治療的常規方法,除了直徑過大、內鏡下形態明顯惡變或數目過多的腸道息肉,均可在內鏡下完整切除。

10.如何預防息肉的形成或複發?

陳偉慶:長期吃高動物蛋白、高脂肪食物,纖維素攝入較少者,應立刻改變飲食習慣,保持飲食清淡,多吃蔬菜水果等纖維素豐富的食物,避免便秘,少吃加工肉製品,戒煙限酒。此外,適當運動可增強胃腸蠕動,加速糞便排出體外,預防息肉的形成。

劉思德:大腸腺瘤切除後複發率高,有多發性腺瘤可能,應注意複查,及早發現病變並給予治療。服用阿司匹林和COX-2抑製劑可預防結腸癌患者長出新的息肉。