普洱茶的緊壓茶成於宋元時期,明代廢棄龍團鳳餅改飲散茶,但是雲南山高皇帝遠得以保留,恰巧把緊壓茶技術完美地保存下來了。正因為有了這緊壓技術,普洱茶越陳越香的特製才得以顯現得更為充分。

今天崑崙說茶就來和各位茶蟲們聊一聊,這緊壓為什麼可以造就跟優秀的普洱茶。

山高皇帝遠,普洱更秀美

普洱茶的雛形始於漢末。三國魏時張揖《廣雅》有製作緊壓茶的描述。「荊巴間采葉作餅,葉老者,餅成以米膏出之。」這裡所說製作法,正是餅茶製造工藝的萌芽階段。我要說明的是這不是普洱茶,但是雛形就是從這裡開始的。唐朝將餅茶的緊壓技術發揚光大,陸羽《茶經》中的製茶工藝已相當複雜。但還是要強調的是,那時的餅茶、團茶都是綠茶,不是普洱茶。

公元861年的時候,唐代樊綽在《蠻書》裡說:「茶出銀生城界諸山,散收無采造法。蒙舍蠻以椒、薑、桂和烹而飲之。」銀生就是今天普洱的景東縣,唐代南詔國時期的銀生節度,在現在普洱到西雙版納這一帶。由此可見,到唐代茶葉還沒有采造法,還是「散收」,這是兩個很重要的概念,《廣雅》裡說四川有餅茶了,唐代陸羽說有餅茶了,那是綠茶,這個時候還沒有普洱茶。

到明代明謝肇涮《滇略》言「士庶所用,皆普茶也,蒸而成團」。明代已經有緊壓茶了,但是明太祖朱元璋在中原地區取消緊壓茶工藝令,通通改為散茶。湖南、浙江、江蘇和北方這一帶的緊壓茶都被取消掉了。

緊壓茶在唐代還沒有,明代取消掉了,普洱茶的興盛期是在宋代至元代。普洱茶的緊壓茶成於宋元時期,明代廢棄龍團鳳餅改飲散茶,但是雲南山高皇帝遠得以保留,恰巧把緊壓茶技術完美地保存下來了,故明代這個階段稱之為普洱茶的發軔和發育階段,也是普洱茶在自然形態下的曼妙生長的歷史時期。

看到這裡,你一定會想,普洱茶,散的更方便,乾嘛非要壓成餅呢?

這裡面有普洱茶的一個講究。這個講究之處,不在於非要拿把茶針,咯嗞咯嗞開茶才有儀式感,更不是非要固守古老傳統,彰顯品位和腔調。現實生活中,也有過存放和品飲散茶(俗稱毛料,就是加工普洱茶的原料曬青毛茶)的經歷,你對比二者就會明白,這裡的講究在於:緊壓形態更能造就優質的普洱茶。

余秋雨先生的《品鑒普洱茶》在講到普洱茶的機密——微生物時,這樣寫到:

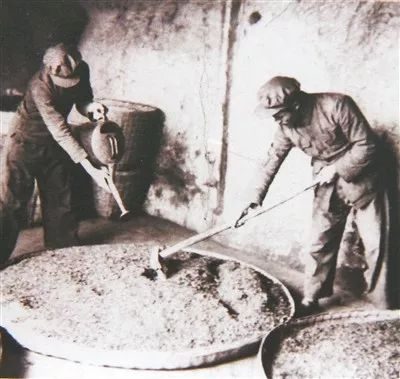

「更為重要的是,普洱茶的製作過程中,先要經過一次次重力揉撚,使微生物進入茶葉,然後又要用緊壓的方式變成餅、團、沱、磚的形狀,使今後的長期發酵獲得一個穩定的溫床。」

「照理,在普洱茶的各種發酵溫床中,磚形更便於密集存放和搬運,但是,為了微生物菌群在發酵過程中能夠流暢運行,還是讓餅形的數量大大超過磚形。這讓我聯想到田徑運動場、摩天大轉輪。」

餅、磚、沱,都是我們最常見的普洱茶形態,過去的貢茶還會壓製成金瓜。一餅緊壓的普洱茶,就像是微生物們的運動場,它們在這裡有序釋放活力,呈現精彩,讓一餅普洱茶越陳越香。

緊壓形態下,普洱茶怎樣進行「越陳越香」的轉化呢?

普洱茶最有價值的衍生物(大量對人體含有保健功能的化合物)都是在厭氧狀態下出現的,也是厭氧發酵的結果。普洱茶是有氧發酵與厭氧發酵連續轉換的發酵模式,離開厭氧發酵,普洱茶的功能性將大打折扣。而普洱茶的厭氧發酵必須依賴一種特殊的物理形態作為發酵載體。這個載體就是「緊壓」,即我們經常看到餅茶、沱茶、磚茶等形態。

普洱茶的陳化還是一種多酚類物質的酶促氧化,由微生物分泌的胞外酶和多酚氧化酶共同完成。在這過程中主要是受水分、溫度、氧氣、光線等因素影響為主。

水分會影響普洱茶物質的擴散和轉移,促進微生物生長,進而形成普洱茶品質的化學成份。散茶對於受到水分輕微變化時吸收與蒸發的影響比較直接,從而茶葉的物質和香氣都比較容易散失於空氣中,而留下的內含物中更多的為甜味物質。緊壓茶因為緊團,較少地受到外界水分等的變化影響,較於散茶而處於較為穩定的濕度,不僅物質及香氣變化平和均衡而不易散失,更有利於微生物的存活,發揮轉化作用。

但要注意,緊壓也不是說越緊越好,過於緊結的茶體反而又會影響到普洱茶的轉化進程。緊結成度,適度即可。茶磚的緊結程度往往大於茶餅,所以余秋雨先生也提到了「為了微生物菌群在發酵過程中能夠流暢運行,還是讓餅形的數量大大超過磚形」。

當然,普洱茶的「越陳越香」,不能忘記茶葉本身的品質是根本。在茶葉原料本身品質有保障的前提下,再輔以到位的工藝,緊壓成形,良好專業的倉儲,共同作用之下才能造就優質普洱茶。(來源:崑崙說茶;作者:茶者崑崙)

關於普洱茶沖泡,保存等知識,請加南茗佳人高級評茶員個人微號:6480348 交流學習。