∞《我發現了》,2019

愛倫·坡 著 曹明倫 譯

大魚文庫|湖南文藝出版社

愛倫·坡《我發現了》

1923年法文版序言

在《我發現了》的諸多譯本中,有兩個譯本因其譯者而尤其值得稱道:

1864年出版的法文版,其譯者是法國大詩人波德萊爾;1971年出版的西班牙文版,其譯者是阿根廷作家科塔薩爾。

在1923年新版的波德萊爾譯法文版中,保羅·瓦萊裡寫下這篇《關於〈我發現了〉》作為序言。

而在《我發現了》正文之後,波德萊爾曾留有一條譯者注:

《我發現了》在最後幾頁向讀者指出了作者賦予他在序的最後幾行所使用的“永生”一詞的含義。這個詞是泛神論意義上的“永生”,而非它通常包含的宗教意義上的“永生”。因此,“永生”在這裡意味著:神之存在的未定序列,或為集中狀態,或為離散狀態。

致呂西安·法布爾

[…………]

我在無趣又陰鬱的大師們的指導下所進行的研究使我相信科學不是愛;科學結出的果實可能有用,但它的葉子長滿尖刺,樹皮粗糲不堪。我認為數學是專門留給那類精確得乏味的思維的,這些思維無法與我的思維相提並論。

文學缺乏思想嚴密性、連貫性和必然性的一面常常令我大為震驚。文學的對象往往是瑣碎的。

法國詩歌忽視甚至恐懼一切智力上的傳奇與悲劇,儘管有時它也冒險涉足其中,但會因此而變得沉悶枯燥。盧克萊修和但丁都不是法國人,法國根本沒有博物的詩人。

也許我們對文學體裁之間的差別——或者說對思維的不同活動之間的獨立性——有著如此強烈的感受,以至於我們根本不能容忍將它們混合在一起的作品。我們不懂如何讓一個用不著唱歌的東西放聲歌唱。

但我們的詩歌在過去的一百年裡展現了如此豐富的資源、如此罕見的更新力量,未來也許很快就會授予詩歌這些具備巨集大風格和高貴嚴肅性、既能支配經驗又能支配理智的作品。

不消多時,《我發現了》便向我介紹了牛頓的定律、拉普拉斯的大名及其提出的假說,甚至讓我知道了人們從未對青少年提及的研究和推斷的存在,我想他們是怕青少年對此產生興趣後,就不再用做夢和打哈欠來衡量漫長得驚人的每一小時。於是,他們便將一切最能激發智力欲望的東西置於奧秘之中。

Paris, Michel Lévy frères, 1864

在這個時代,厚重的物理教科書隻字不提萬有引力定律、能量守恆定律或者卡諾定理;相反,它們偏愛三通水龍頭、馬德堡半球,以及受虹吸問題啟發的艱澀且脆弱的推論。

然而讓年輕人去懷疑世人胡亂甚至明顯前後矛盾地強加於他們身上的起源、崇高目標,以及那些極為枯燥的計算和命題在生活中的功效,這是不是在浪費學術時間呢?

這些被如此冰冷地教授的科學,卻是由對其抱有強烈熱情的人創立和發展起來的。《我發現了》讓我感受到了這種熱情。

我承認作者的自命不凡和雄心壯志、序言的莊嚴語調以及開篇的奇特方法論都讓我震驚不已,我一半相信又一半懷疑。不過坡在前幾頁就提出了一個主要思想,儘管它被罩上了一層神秘的外殼,而這種神秘感既意味著無能為力又意味著有所保留——熱情的靈魂不情願透露它所發現的最珍貴的秘密……但所有這些絕不是作者故意為之。

為了到達他所認為的真理,坡援引了一致性這個概念。要給坡所謂的一致性下一個清晰的定義並不容易。作者沒有這樣做,儘管他對其含義早已了然於心。

坡認為,他所尋求的真理只有通過立即歸附直覺才能掌握,這種直覺使被考察系統的各個部分、特性的相互依存關係變得在場,且讓思維也一並感知到。這種相互依存延伸至系統的各個連續狀態;其中的因果關係是對稱的。從宇宙整體性的觀點來看,一個原因與它的結果可被認為是相互的,可被看成是調換了各自角色的。

Publisher:Arion Press,1991

關於一致性有兩種見解。對於第一種見解,我僅限於提請注意,因為它可能會帶我們——無論是讀者還是我自己——繞遠路。目的論在坡構建的體系中起著重要作用。這一學說已不再流行,我既沒有能力也沒有欲望為它辯護。但必須承認的是,原因和適應的概念幾乎不可避免要通向目的論(更不用說由某些事實——例如本能的存在——所引發的重重困難乃至誘惑)。最簡單的途徑是對問題不予理會。我們所掌握的解決問題的唯一本領是純粹的想象力,儘管想象力更適用於別的地方。

讓我們轉向另一種見解。在坡構建的體系中,一致性既是發現的手段,也是發現本身。這是作者非凡的意圖;這是對適應的互動性的例證與應用。宇宙是在一個平面上形成的,在某種程度上,這個平面的內在對稱性存在於我們思維的內部結構之中。盲目地跟隨詩性的本能,應該會引領我們到達真理。

人們經常會在數學家身上遇到類似的想法。他們有時不把自己的發現看作是他們組合數學能力的“創造”,而是當成注意力從預先就存在的自然形式的寶庫中攫取的戰利品,而這一寶庫只有通過嚴謹、感覺和欲望三者的罕見結合才能進入。

並不是所有在書中展現的結果都總如世人希望的那樣經過精確的推導和清晰的組織。《我發現了》存在模糊和空白的地方;存在一些極少做出解釋的打岔;存在著一個上帝。

New York: George P. Putnam, 1848

對於一個愛好與智力有關的正劇和喜劇的人來說,沒有什麽比觀察一個發明家在與他自己的發明搏鬥時的創新、堅持、詭計和焦慮更有趣的了。發明家非常清楚自己的發明存在的所有缺陷。他必然想要展示它全部的美,發揮它全部的優點,掩蓋它的問題,並不惜一切代價使之成為他心目中的形象。商人將他的商品包裝精美;女人在鏡子前打扮自己;布道者、哲學家、政治家以及所有致力於向我們提出未知之物的人,通常都是真誠中帶著緘默(這還是最理想的情況)。他們不希望我們看到他們不予考慮的東西……

坡的根本思想同樣是一種深奧而至上的思想。

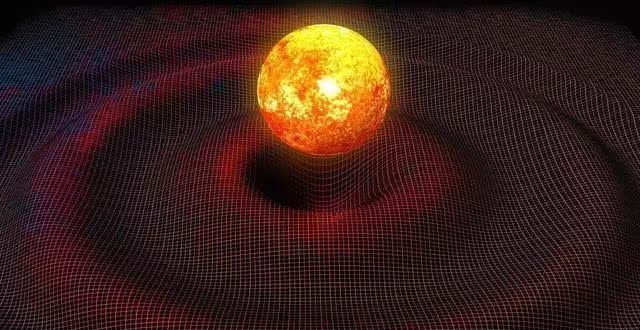

一致性理論從宇宙的內在屬性來定義宇宙,承認此番定義嘗試的正確性並非是在誇大一致性理論的範圍。在《我發現了》第八章[波德萊爾的法譯本將愛倫·坡一氣呵成的原文分成了十六個章節。]中會讀到作者如下的主張:每條自然法則在各方面都依存於其他所有法則。即使這不算廣義相對論的公式,至少也是對其精神的表達,不是嗎?

從這首詩對物質、時間、空間、引力和光之間的對稱與相互關係的斷言中,人們能夠明顯發現坡的上述傾向與最新觀念之間的近似之處。我強調“對稱”這個詞,因為愛因斯坦認為宇宙所呈現的本質特徵實際上是形式的對稱性。對稱的形式構成了宇宙之美。

然而坡並不僅限於談論現象的物理組成部分,他把生命和意識也納入了他的意圖。這是何等的振聾發聵!人們輕易區分物質和精神的時代已經過去了。以前,任何論據都是基於對“物質”——人們以為它被剔除了精神——的完備認知;總之,過去的一切論據皆以表象為基礎。

物質的表象是一種死去的實體的表象、一種潛能的表象,只有通過某種與其本質格格不入的外部乾預,物質的潛能才會變為現實。過去人們從這一定義中能得出不容辯駁的推論;但是,物質的面貌已經改變了。

實驗使物質呈現出了與人們純粹通過觀察所看到的表象完全不同的一面。可以說整個現代物理學為我們的各個感官建立了中繼站,它使我們相信人類過去所下的定義沒有任何絕對的或思辨的價值,它向我們展現了物質極大的多樣性以及物質不斷出人意料的面貌;物質是各變化的組合,這些變化越變越小,直到消失在渺小甚至無限的渺小中;我們了解到,永恆的運動也許可以實現。人體中就存在一種永恆的狂熱。

現在,我們不再知道此刻或以後隨便一個主體的某一碎片可能含有或不可能含有、可能產生或不可能產生什麽。物質概念本身與能量的概念無甚區別。一切都在攪動、旋轉、交換和異塵餘生中深化。我們的眼睛、我們的雙手、我們的神經都由這一切構成;死亡或睡眠的表象——物質、物質的被動性以及物質對外部作用的屈從性的率先表現——是在我們的感官中建立起來的,就像光線之間的某種組合使我們看到了陰影一樣。

所有這一切都可以概括如下:物質的特性似乎隻取決於觀察者所處的數量級。

但是,物質的經典屬性——自發性的缺乏、與運動的本質區別、結構的連續性或同質性——僅僅是簡單而表面的,不再能與生命、感覺或者思想等概念截然對立。在粗略觀測的數量級之下,所有過去的定義都存在缺陷。我們知道一些未知的屬性和潛能表現在地下世界,因為我們已經有所發現,而我們的感官生來本不是為了感知它們。但是,我們既無法列舉這些屬性,也不能為物理學日益增多的名目確定一個有限的數量。

當我們的大多數概念所屬的領域是對我們自己的認知領域的限制和補助時,我們甚至不能確定這些概念不是虛幻的。所謂鐵或氫,是假定它們存在實體,我們只是通過持續時間頗短又具有極大局限性的實驗便確信了它們的永恆存在。更不消說我們沒有任何理由認為我們的空間、我們的時間和我們的因果關係在我們的身體不可能存在的地方還會保留任何意義。如果有人試圖想象事物的內在,也許他只能將其思維的慣常範疇應用於事物的內在。

但是,他的研究越推進,甚至他記錄現象的能力越強,他離所謂的最佳認知狀態就越遠。決定論在一些有著數十億變量的錯綜複雜的系統中消失了,在這些系統中,思維之眼不再能夠追蹤到定律,不再能夠發現保持不變之物。當不連續性成為慣例,想象力——曾被用來完善人用感知猜測、用推理編織出的真理——不得不宣告自己的無效。當我們判斷的對象是一些平均值時,這就意味著我們放棄去考慮事件本身。

我們的知識趨向於權力,並且偏離了對事物的協調性思考;要想恢復知識的某種統一性,就需要一些懂得數學精妙之處的奇才。

我們已經不再談論第一原理,因為定律只是一些永遠有待改進的工具,它們不再統治世界,卻與我們思維的弱點相匹配;我們不再能信賴它們的簡單性:總有某個尚未確定的小數如芒在背,喚回我們的不安和永無止境之感。

我們從上述見解中看到,人類自1847年以來的眾多重要發現,既沒有推翻也沒有證實坡有關物質、精神和形而上學宇宙總體構成的先見。其中坡的某些觀點甚至可以輕易地被納入相當新近的觀念中去。

埃德加·坡通過實現所有可能的元素組合所需的時間來測量其宇宙的持續時間,這讓我們想到了玻爾茲曼[Ludwig Boltzmann,1844-1906,奧地利物理學家、哲學家,熱力學和統計物理學的奠基人之一]的觀點和他應用於氣體動理論的概率計算。

《我發現了》還預言並借助擴散機制演繹了卡諾定理。無畏的勇士們把宇宙從必然滅亡的邊緣拉了上來,而本書作者通過一段無限短暫的旅程,穿越一個可能性甚微的狀態,似乎早已走在了他們前面。

目前我並不打算對《我發現了》進行全面的分析,所以我幾乎隻字未提作者對拉普拉斯星雲假說的使用。拉普拉斯的研究對象是有局限的,他只打算重新構建太陽系的發展過程。他假設在冷卻過程中存在一個氣體雲,它具有一個已經高度壓縮的核心,氣體雲繞著穿過其重心的軸自轉。拉普拉斯假定引力的存在以及機械定律的不變性,他把解釋行星及其衛星的自轉方向、軌道輕微的偏心率和較小的傾角作為自己的唯一任務。

在這些條件下,受到冷卻和離心力作用的物質會從星雲團的兩極流向赤道,並排列成一片區域,該區域在重力和離心加速度上相互平衡。於是一個星雲環形成了,它很快就會斷裂;而環的碎片最終會聚集而成一個行星……

《我發現了》的讀者將會看到埃德加·坡是如何擴展了萬有引力定律,一如他對拉普拉斯星雲假說的延伸。坡在這些數學基礎上構建起了一首抽象的詩篇,這是一個罕見的對物質和精神本原進行全面闡釋的現代典範,這是一篇宇宙起源論。

宇宙起源論屬於文學的一個門類,具有出色的持久力和驚人的多樣性;它是最古老的文學形式之一。

有人說,世界本身並不比創造世界的藝術古老多少。多一點學識,再更多一點智力,我們也許就可以從任意一本創世書中——不管它們來自印度、中國還是迦勒底,不管它們屬於希臘人、摩西還是斯萬特·阿倫尼烏斯先生[ Svante Arrhenius,1859-1927),瑞典科學家,1903年獲得諾貝爾化學獎。]——推斷出每個時代下思維簡單化的程度。可能我們會發現,人類天真的意圖自古不變;但必須承認的是,這門藝術與眾不同。

正如悲劇之於歷史和心理學,宇宙起源論觸及宗教,並在許多方面與宗教相混淆;宇宙起源論也觸及科學,由於無法證實,導致它又必然與科學相區別。

它包括宗教的經典、精彩的詩歌、既充滿美又遍布無稽之談的古怪敘事,以及深刻的物理數學研究——往往一個比宇宙更有意義的對象才值得如此深刻地研究。

但是,能夠在虛空上花費精力是人類的榮耀;並且這不只是專屬於人類的榮耀。在這種瘋狂的研究中通常孕育著不可預見的發現。不存在的角色是存在的;想象的作用是真實的;純粹的邏輯讓我們明白了假意味著真。因此,思想史似乎可以用這樣的話來概括:它因其追求而荒謬,因其發現而偉大。

[…………]

《我發現了》的讀者將會看到坡是如何擴展了萬有引力定律,一如他對拉普拉斯星雲假說的延伸。坡在這些數學基礎上構建起了一首抽象的詩篇,這是一個罕見的對物質和精神本原進行全面闡釋的現代典範,這是一篇宇宙起源論。

——保羅·瓦萊裡|王秀慧 譯

—Reading and Rereading—

愛倫·坡 著 曹明倫 譯

大魚文庫|湖南文藝出版社

編輯推薦:

愛倫·坡想象力和創造力的登峰造極之作!一部關於宇宙起源及其終極宿命的壯闊史詩、一本領先於時代至少一個世紀的“美國天書”

大詩人瓦萊裡 萬言長序 熱情禮讚

複旦教授馬凌 萬字導讀 冷靜點津

波德萊爾、科塔薩爾親自將它譯成法語和西班牙語。

愛倫·坡自我評價:

我不在乎我的作品是現在被人讀還是由子孫後代來讀。既然上帝花了六千年來等一位觀察者,我可以花上一個世紀來等待讀者。

在完成《我發現了》之後,我已經沒有了求生的欲望。我再也寫不出什麽像樣的東西了。

內容簡介:

《我發現了》是美國天才作家愛倫·坡最後一部重要作品,被他視為自己一生創作的最高成就與最後的總結。

《我發現了》集天文學、邏輯學、神學、美學為一體,探討了宇宙的本質、起源、創造、現狀及其命運,既是“一篇關於物質和精神之宇宙的隨筆”,又是“一首散文詩”。

《我發現了》以優美靈動的詩一般的語言,全景式地展現了愛倫·坡浩瀚而深邃的宇宙觀(其中提出的諸多觀點,更與“大爆炸”“熱寂說”“黑洞”“反物質”“多重宇宙”“熵”等現代天文物理學理論不謀而合),讀者可借此更進一步地了解他的藝術觀,從而全面而深刻地理解他的其他詩歌和小說作品。

目錄:

關於《我發現了》保羅·瓦萊裡

我發現了:一首散文詩

附錄

埃洛斯與沙米恩的對話

未來之事

愛倫·坡的宇宙 馬凌

題圖:愛倫·坡,1849

swanngalleries.com