本文來自 魯政委世界觀,作者:郭嘉沂 、付曉芸,興業經濟研究

本文中我們採用2年期美國國債收益率、美元指數以及WTI油價構建了強衝擊指標,以此研究強衝擊時期對於新興市場以及美國經濟的影響。

強衝擊時期發生後,新興市場危機數目往往會有一個快速的飆升,並在之後的1到2年達到階段性高點,歷史預警概率達到85.7%。衝擊強度越高通常導致發生危機的經濟體越多。

強衝擊時期疊加美國金融環境收緊或導致美國經濟見頂並走向衰退。2008年後美國超寬鬆貨幣環境使得美國自身對於強衝擊容忍度提高,加劇了美國與非美的分化。

當前我們處於新一輪強衝擊時期,新興市場將繼續承壓,個體風險除與外部衝擊強度相關外,還受到個體脆弱性差異的影響。未來密切關注美國金融環境趨緊後強衝擊對於美國經濟的負面影響。而美元指數走弱大概率成為此輪強衝擊結束的途徑。

關鍵詞:強衝擊時期,危機

2018年第一季度以來,新興經濟體遭受顯著衝擊,匯率和股市集體下行(詳見圖表 1)。通常而言,美國的利率越高或者匯率越強,新興市場遭受的資本外流壓力越大。而如果油價越高,新興市場中原油淨進口國受到的通脹壓力越大,也會影響本國經濟。與此同時,如果利率、美元、油價足夠高企,發達經濟體同樣也會遭受衝擊。所以本文中我們採用美國國債收益率、美元指數以及油價構建了強衝擊指標,以此定義強衝擊時期,用來觀察經濟體遭受外部衝擊的程度,以及強衝擊對於新興市場以及美國經濟的影響,最後觀察強衝擊時期結束的路徑。

圖表1:MSCI新興市場股票和匯率指標

資料來源:Bloomberg,興業研究

1

何為強衝擊時期?

我們採用2年期美國國債收益率[1]、美元指數以及WTI油價[2]定義強衝擊時期,選取1977年至今季均同比數據。將2年期美國國債收益率、美元指數以及WTI油價季均同比均為正的時期定義為強衝擊時期,三者均值定義為當季的衝擊強度。強衝擊持續時長與持續期內衝擊強度均值的乘積定義為總衝擊強度(詳見圖表 2)。

1977年至今,強衝擊時期一共出現過9次,持續時長在1至5個季度不等,不同時段衝擊強度存在差異。其中1984年的總衝擊強度從數量級上來看顯著低於其余幾次,我們認為忽略此段更為合適。忽略後1977年第二季度至今強衝擊時期共出現過8次,目前我們正處於2018年第三季度開始的新一輪強衝擊時期,呈現出部門衝擊強度很大的特徵。其中1989、1999以及2005年開始的4次強衝擊時期發生在產出缺口繁榮期(詳見圖表 2)。下文中我們將討論強衝擊時期對新興市場以及發達國家(以美國為代表)的影響。

2

強衝擊時期是新興市場危機加速器

分析強衝擊時期對新興市場的影響,我們首先需要明確何為新興市場危機。

通常提及的危機一般是指匯率危機、銀行業危機以及主權債務危機,這是在實際情況中經常會相互關聯的三種危機[3]。1980年後,匯率危機與銀行業危機經常呈現伴生狀態。通常銀行業危機的發生會早於匯率危機,而匯率危機的爆發又會加劇銀行業危機。當系統性銀行危機被匯率危機加劇時,政府不得不介入提供銀行債務擔保,收購銀行受損資產或者注資,這會危害公共財政。如果代價足夠大的話,這些救助措施又容易引發第三種危機——主權債務危機。當然債務危機也可能源於簡單的財政透支,而不一定源於某個金融部門的崩潰。隻不過債務危機一旦出現的話,匯率危機和銀行危機大概率也會跟隨。

通常三者同時大規模發生的時候就是嚴重的新興市場危機,1980至2011年間主權債務危機隻發生在新興市場國家。我們參考NBER Working Paper 17252以及“This time is Different[4]”,統計了1980至2011年間發生的新興市場系統性銀行危機以及主權債務危機。並根據兩篇文章中提供的標準,界定了2012年至今新興市場國家發生系統性銀行危機以及主權債務危機的個數。不過因為很多新興市場公開數據的有限性[5],所以我們的統計會與實際情況存在偏差。匯率危機我們採用Frankel 和 Rose在1996年設定的標準——名義匯率(本幣兌美元匯率)一年內貶值超過25%同時年均貶值幅度超過10%。

我們發現,新興市場危機與強衝擊時期關聯性非常密切。強衝擊時期發生時,新興市場危機數目往往剛探底回升或者處於階段性低點,而強衝擊時期則是新興市場危機的加速器。強衝擊時期發生後,新興市場危機的數目往往會有一個快速的飆升,並在之後的1到2年達到階段性高點(詳見圖表 3),除了1997年強衝擊發生當年危機個數持平第二年。1997年強衝擊結束於1997年第一季度,而亞洲金融危機大規模爆發發生於第二季度之後,實際上也存在時間差,不過在年度數據統計中無法顯示出時滯。對比強衝擊發生時期總衝擊強度與發生後兩年新興市場危機個數相較發生當年增量,存在一定線性關係[6](詳見圖表 4),但也存在較為特殊的兩次。

此外,我們發現,2000年後,新興市場危機數目整體較2000年前下降。這與2000年後新興市場逐步放開匯率浮動、增加外匯儲備以及舉債方式更多轉向國內有關。這些改變降低了新興市場整體風險,所以在21世紀最初的10年一度出現了新興市場或不再出現危機的市場幻覺。從近幾年的情況來看,新興市場危機還是會發生,隻不過總體力度較上個世紀確實出現了明顯下降。目前我們正處於2018年第三季度開始的新一輪強衝擊時期,不同新興經濟體各自受到衝擊的程度更多取決於其自身的脆弱性[7]。

1980年至今的7次強衝擊時期(不含2018年這次),6次均預警了之後1至2年新興市場危機個數的飆升,指示概率為85.7%[8]。而且其中5次強衝擊時期發生後危機個數的飆升都與衝擊期內的總強度較為相關。而根據Kaminsky以及Reinhart1999年[9]時採用M2、國內債務/GDP、實際利率、銀行存款、進出口、實際匯率、外匯儲備、工業產出以及股票價格等所設計的危機監測指標,對於匯率、銀行危機以及主權債務危機發生預測概率為57%至93%不等。可見我們設計的強衝擊指標對於新興市場危機集中爆發的預測精度已經較高。

3

強衝擊時期與美國經濟的關聯

通常美國產出缺口同步或領先於世界產出缺口一年。如果強衝擊時期對於新興市場造成衝擊的同時,疊加美國經濟的高位回落,則世界經濟存在高位回落風險(詳見圖表 5)。IMF近期已下調未來兩年全球經濟增長預期。

1980年至今美國的四次衰退中,1980年的衰退源於1973年之後油價在投資周期中數年的持續飆升(6倍),疊加美國當時進口量暴增帶來的高通脹,導致美聯儲貨幣政策超預期收緊帶來的去杠杆。而2008年的次貸危機是1929年大蕭條以來美國最嚴重的衰退,主要源於次級貸杠杆率過高、去杠杆誘發的大型通縮性衰退。拋開這些大型去杠杆帶來的大型債務危機[10],我們發現,強衝擊時期疊加美國金融環境收緊本身也足夠引發美國經濟進入一般衰退意義上的“小”危機。

1989和2000年,當強衝擊時期與美國金融環境緊縮期(相比平均水準)疊加時,恰巧是美國當輪經濟擴張期的高點,而且美國經濟都在之後進入衰退(詳見圖表 6)。從歷史演進的角度來看,當美聯儲剛開始緊縮之時,往往對應於全球經濟開始復甦。這時美聯儲相比其余央行更為前瞻的貨幣政策促使經濟復甦初期美元和美債收益率的上行,同時整體經濟的復甦也支持油價的走強,經濟的正向循環與強衝擊時期可以共存。而隨著經濟正向循環的演進達到臨界點,美元、美債以及油價的走強就會對處於經濟高點的美國和全球經濟造成衝擊。利率的走強會抬升美國企業以及居民的借貸成本,在利息的償還開始需要越來越多的靠借貸償還,疊加油價的飆升開始抑製終端需求之時,正向循環的演進就會發生反轉。而如果此時疊加美元的走強,除美國外其余經濟體以本幣計價的美元外債以及油價成本就會出現更顯著的飆升,進而對非美經濟體造成顯著的衝擊。

美國金融環境的寬鬆能夠緩衝強衝擊對其的影響。所以我們發現在以往美國金融環境尚處寬鬆之時,強衝擊並不會對於美國經濟造成實質性影響。目前從芝加哥聯儲美國金融狀況指數來看,美國金融環境尚處寬鬆。最新的9月FOMC會議上,美聯儲也認可美國金融環境尚處寬鬆,不過發言中特意刪除了之前紀要中均有的“美國貨幣環境尚寬鬆”的措辭。

次貸危機後美聯儲量化寬鬆的貨幣政策延長了本次美國金融狀況處於寬鬆區間的時間。而美國金融環境處於寬鬆時間越長,其對強衝擊的忍受時間越長。這更容易促使美國和其它經濟體狀況的分化,進一步加劇強衝擊的持續[11],進而對其余的經濟體造成更顯著的衝擊。我們發現,2008年之後,強衝擊出現次數是1980年以來美國幾輪完整經濟周期中次數最多的,這或與美國此輪對於強衝擊忍受時間更久有一定關聯。不過另一方面,美國金融環境處於寬鬆的時間越久,也未必就對於其經濟發展越有利。2015年起美國私人部門信貸持續下降,表明量化寬鬆政策對於經濟的刺激在當時已現轉捩點[12]。如我們在《興業研究G7匯率季度展望:非美迎來曙光——2018年第四季度G7匯率展望20180929》中所述,這兩年美國經濟復甦具有一定的特殊性,主要源於政府部門信貸的增加(詳見圖表 7)。而財政赤字的擴張不具有可持續性。我們認為,美國財政赤字惡化的風險並未得到市場足夠重視[13]。

目前來看,隨著美聯儲刪除“美國貨幣環境尚寬鬆”以及後續加息和縮表的繼續進行,美國的金融環境或會逐步轉向偏緊。不過隨著這些年來市場共識的中性利率的下降,也不排除此次緊縮並未到位經濟就衰退的可能性(主要指歐日,當然也不排除美國)。

歷史情況來看,強衝擊時期持續的時間都不會過長。因為強衝擊時期對於經濟的衝擊過大,使得2年期美國國債收益率、美元指數或者油價總有一個會因為後續經濟的下行而出現轉捩點。那麽接下來我們將討論強衝擊時期結束的路徑。

4

強衝擊時期結束的路徑

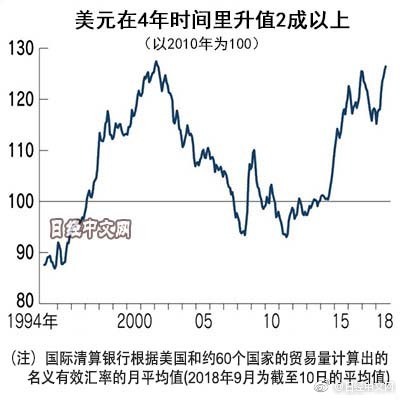

強衝擊時期的結束需要2年期美國國債收益率、美元指數或者WTI油價至少一個季均同比轉負。歷史來看,2年期美國國債收益率與美聯儲聯邦基金目標利率同步性很好。按照目前美聯儲的表態,未來或仍有4-5次加息可能,這使得2年期美國國債收益率短期內轉勢幾無可能。而伊朗問題主導的供給衝擊決定了油價在未來幾個季度仍將維持高位。綜合考慮2017年第四季度至2018年第三季度三者基期價格,以及各自未來走勢預期,美元指數在未來一年的走勢將決定強衝擊時期能否結束。

具體到未來一年來看,最具挑戰的是2019年第一季度。美元指數基期的低價,使得其必須在2018年第三季度均價基礎上累計下跌5.05%以上才能消除強衝擊持續的憂慮(詳見圖表 8)。從1979年至今美元指數兩輪完整的大周期來看,季度均價(T季度)相比2個季度前均價(T-2季度)下跌5.05%共發生過33次,其中32次發生在美元熊市中(詳見圖表 9)。最近的一次發生在2017年第三季度(未計入前面的33次統計值中)。也就是說,想要消除強衝擊持續的憂慮,需要美元指數就此開始大幅走弱。否則在目前的狀態下,新興市場未來1至2年仍存爆發危機的隱憂,程度將部分取決於總衝擊強度。而如果美國金融環境寬鬆持續時間越久,本次強衝擊對於其余國家造成的衝擊將會越大。而如果在強衝擊仍持續階段,美國金融環境已經結束寬鬆,轉為偏緊,則美國經濟至少會出現一般衰退意義上的“小”危機[14]。

注:

[1]3M Libor能夠更好反映美聯儲加息對於美元流動性的影響,但是時間序列數據較短,從1986年起才有統計。故本文中我們採用2年期美國國債收益率作為美元利率指標。

[2]1983年3月以前採用中東原油美國月度到岸價,1983年3月以後採用WTI期貨首月連續價格。

[3]參考文獻:Pierre-OlivierGourinchas, Maurice Obstfeld. Stories of the Twentieth Century for theTwenty-First. NBER Working Paper 17252, July 2011.

[4]參考文獻:Carmen M. Reinhart, Kenneth S.Rogoff. This time is different: Eight centuries of financial folly. Princeton,NJ: Princeton University Press, 2009.

[5]對於系統性銀行危機以及主權債務危機的界定,因為通常缺乏高頻以及公開可得的數據來觀測,而更多的只能以事件來界定,使得其界定起來存在較大的難度。而且即使根據事件也存在一些時點難以界定的問題。

[6]未統計2018年開始的這次。2016年開始的強衝擊時期後兩年增量暫按2017至2018年至今數據統計。

[7]可根據新興經濟體經常項目狀況、外債狀況、財政赤字、巨集觀經濟穩定性(增長和通脹)、匯率靈活性、危機歷史以及政治穩定性來綜合評斷。

[8]雖然2007至2008年新興市場危機與發達經濟體危機爆發的先後順序與以往存在較大差別。但是因為也符合我們1到2年的範疇,故而一並統計。

[9]Graciela L.Kaminsky, Carmen M. Reinhart. The Twin Crises: TheCauses of Banking and Balance of Payments Problems, American Economic Review,June 1999, 89(3), 473-500.

[10]定義參見:Ray Dalio. ATemplate for Understanding Big Debt Crises. September 2018.

[11]其他經濟體狀況不佳,反而更容易促使美元的走強。而美國對於強衝擊的忍受持續,有助於其經濟狀況的延續,使得加息得以持續進而繼續推高美債收益率。而油價從基數來看,同比為正仍將持續相當長一段時間。

[12]參照標準:Ray Dalio. A Template forUnderstanding Big Debt Crises. September 2018.

[13]詳見《興業研究G7匯率季度展望:非美迎來曙光——2018年第四季度G7匯率展望20180929》。

[14]大型債務危機不在本文討論範圍。