說明:

今年因為出了一本和抑鬱症有關的生活散文,在宣傳期舉辦了近20場讀者見面會,見到了許多人。因為書的題材和抑鬱症有關,所以在見面會上總會遇到這樣的問題:

患有抑鬱症的人是不是就是敏感的人?

抑鬱症不就是不自律嗎?我認為只要自律就會好。

在見面會上,周圍都是我的讀者,我尚且會被問到這些問題,我想在其他場合,其他人會面對的,可能比我要面對的問題更多和更複雜。

關於「抑鬱症歧視」這個問題,我被反覆問到。我想它可能是個重要的問題。在《不抓狂生活指南》這本帶有工具性質的書的序言裡,我想回答一下這個被問得最多的問題,作為這本書的一塊地墊——進入一間房子前,人們會在地墊上蹭蹭腳。

這個問題是這樣的:告訴別人你得抑鬱症後,你被歧視了嗎?

一

「歧視了,當然歧視了。」有一次在某個群裡,有個人說,「我可不想找抑鬱症的妹子當老婆。」另一個人說:「在我老家,這就是矯情。」有一些人在附和。

我當時想:這就是「抑鬱症歧視」了。我被歧視了!

但是,這些人除了這句話,其他的每句話也都讓我討厭。於是我說:「沒事,抑鬱症的妹子也看不上你。」

好吧,我反應並沒有那麼快,當時只是心裡想:「可是我也看不上你呀……」

我也歧視他們,這些所謂健康的人。他們還完全不知道自己的經驗是如此地少,如此地不可靠。

被人攻擊時,因為我早就紅了(?),所以較早就理順了自己的想法,其實我是心平氣和的。

有些人只是因為無知,所以敢於胡亂談論。還有一些人,可能是為了逃避自己的恐慌。比如有個和我曾經很親近的人,對我說過很過分並且歧視的話。我說:「醫生說是重度抑鬱,這可能和我們的關係有關,我真的很需要你幫我。」他說:「我認識你的時候你就這樣,你可不要賴我啊。」這在當時自然傷到了我。後來我想,他可能把這種現狀當成了指責,感到無法承受,所以慌不擇言吧。

這些情況,其實都是他們自己的缺陷,就跟這個不完美的世界一樣。我們可以投身其中去爭辯,也可以隨他去。如果體力很好的話,也可以當場打爆他們的頭。不管怎麼做,都是他在惹人厭惡,不是我們。

二

我覺得在對抑鬱症的汙名化和歧視裡,那種明顯由於無知造成的誤解,並不是很糟。更糟的是那種通情達理型的歧視。我最近遇到的一次,就在不久前發生。有人採訪我:「你說要把這些文章拿去換錢?」

我說:「對啊,當一個有錢的病人,還是比沒錢的好。」

這句話很簡單,聽到就會會心一笑,對吧?但他接著問我:「但是,對抑鬱症患者來說,不都一樣嗎?」

我被問得愣住了:「哪裡出的問題呢?為什麼會這樣認為呢?」

不管得什麼病,人還是在依據常識生活。「有錢比沒錢會舒服一點兒」,這就是個簡單的常識,並不會因為患的病不同就有所改變。

這種誤解,現在說起來荒謬得有點兒明顯,但它還有其他看起來更「合理」的變形。比如說,你在上班,你的同事們說:「不行,任務不要讓你做,因為你有病。」比如我這趟四處辦讀者見面會,和讀者見面。一起工作的夥伴們最開始總是有點兒緊張。他們中的許多人都告訴我,見到我之前他們都擔心過,害怕自己不小心做錯什麼刺激到我……

抑鬱症患者應該這樣被「關照」嗎?它不像那種由於完全無知而產生的偏見,可以不去管它。這種不一樣,表面上被照顧著,但這種照顧使你作為一個社會人的信用受到質疑,所處的社會環境都在潛移默化地被影響著。在一段時間內,似乎因為生病獲得了減少責任的「好處」,當然我們都知道,這樣下去就會失去工作,或者只要暴露自己是抑鬱症患者,就找不到工作。

照顧,就表示你是一個無法正常生活的人,你是不可靠的。你無法把生活進行下去。你不能工作,無法照顧孩子,或者承擔其他的責任。後來,「這個人有抑鬱症」與「這個人不可信任」,將慢慢劃上等號。總之,抑鬱症患者會失去作為一個社會人的權利。

三

經常有人問我,自己的親友有抑鬱症,該怎麼跟他們相處,怎麼幫他們。

我看到不少媒體在說:「不要跟抑鬱症病人說以下15句話」——類似這種的告誡有很多。

我其實是很反對這些「忠告」的。它好像是在說:「如果你周圍有個抑鬱症患者,那你身邊就多了一個不定時炸彈。你要非常小心噢,因為你如果說錯話、做錯事,就會逼死他。」

我覺得這是一種真正糟糕的誤解和汙名化。

你得了高血壓,或者得了糖尿病,又或者你近視,沒有人說「你不要對他說以下15句話,因為你說錯話,他就會死掉」。這些論調把抑鬱症區別成了一種「不一般」的東西。似乎它不應該依靠醫療科技,而是一些很玄又很死板,很難理解的東西,普通人輕易不要接觸為好。

這樣一來會造成什麼結果呢?

1.你一旦暴露出生病的事實,你周圍的人就要趕緊離開你。如果人們覺得自己一不小心就會害死你,誰能承受這種壓力呢?

2.如果你生病了,那你可能會先想辦法掩蓋病情,絕不求助,因為你不想讓自己被人看成一個炸彈怪獸。

我最想建議的,是你要先照顧好自己,要接受「你能做的很有限」的事實。你可以幫助別人,但不可能承擔別人的人生。他生病就生病了,誰身邊沒有生病的人呢?不是說你一句話就會把人逼死,每個人都是在求生的。如果他發展到自殺的地步,也不是你的問題,這是他生病導致的。我真的希望大家像這樣去看待抑鬱症。

生病了,就去找專業人士幫忙,這才是正確示範。照顧好自己,就是榜樣了。

有一件很好笑的事。我有一次跟我的朋友陳海賢在電話裡說:「我又有一種要交代後事的感覺了。」

他立刻大聲嚷嚷起來:「阿春啊,你可不要自殺啊。我一個心理學家,我的朋友抑鬱症自殺了,我這個臉往哪兒擱呢!」

幾年來,我想起這句話都覺得很好笑,又很溫暖。

我覺得,有患上抑鬱症的親友,你做自己,照顧好自己仍然是首要的。而且,你順便還會成為榜樣。

四

「歧視」讓人不舒服。最差勁的地方在於,本來只是來自他人的貶低,卻慢慢轉向內部,成了對自己的認識和攻擊。一切漸漸變成「因為我病了,所以被這樣對待」,「也許這是我應得的」, 「是我的錯,我活該」。這些想法都是錯的,沒有人「活該生病」和「活該被貶低」。

不過,就算抑鬱症好了,歧視還是無處不在。沒有病的人,也在被歧視,比如性別歧視、地域歧視、民族歧視、年齡歧視……「女孩上了初中以後書就念不過男孩子了」……「xx人全是騙子,xx人都是娘炮」……

有沒有誰是不會被歧視的人呢?

前些時候,我所在的健身房要搬家,原地址和新地址中間隔著上百米,還要上下6層樓梯。老闆覺得,咱們這兒十來個健身教練,個個這麼有力氣,請什麼搬家公司呢?於是,教練們把健身房所有的東西(包括那些巨大的商用健身器械),一個個搬到了新地址。我的教練說:「別的不說,光跑步機就有30台……」

看,沒有人活該身強力壯,他們本來不是離歧視最遠的人嗎……

有一次,我的朋友們開party。到半夜有些人醉了,大家把女生們送回房間去睡覺,草坪上還剩一個小夥兒躺著。服務生就過來說:「把他弄起來吧,夜裡草坪上很潮。」我說:「沒事的,大小夥子火力壯。」

他本來爛醉如泥地躺著,突然坐起來:「誰說的!我很虛弱的!快……把我抬走……」

默認男生不必照顧,他也被我歧視了。

所以,抑鬱症不是唯一被歧視的原因。大家本來就是一直這樣你歧視我,我歧視你的。抑鬱歧視就只是裡面的花樣之一——也沒什麼大不了的。

是為代序。

張春

2018年6月

於廈門

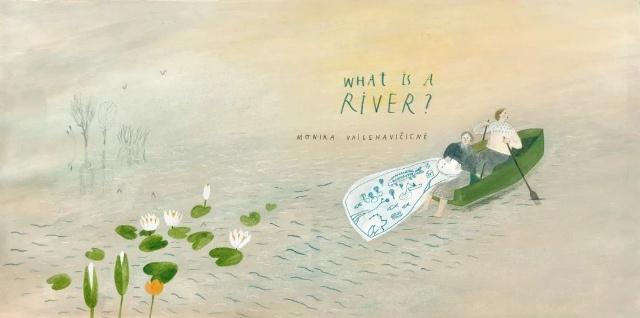

以上選自新書

「哪怕能使一顆心免於破碎,我這一生就沒有白活。」

——艾米莉·狄金森

英國女孩兒艾米麗·雷諾茲在二十齣頭時被確診為雙向情感障礙(躁鬱症)。在英國,約四分之一人口都有某種類型的心理健康問題。

自從確診以來,艾米麗就希望找到最好的方式和自己的疾病相處。她在這本書裡對精神疾病進行了坦誠的探討,打算把自己學到的有用知識都傳授給有類似經歷的讀者。艾米麗希望能做個陪伴者,讓人覺得這段旅程不那麼孤獨、不那麼令人生氣,也不那麼令人煩悶或厭惡。

假如你正在幫助他人度過精神狀況不佳的時期,這本書會讓你了解,你可以做哪些事情來緩解自己的壓力。

這是一本頗具黑色幽默、入情入理又極有幫助的書,十分隱私,也極其真實。這還是寫給互聯網一代讀者的書,這代人在精神疾病方面有越來越多的共性,這本書也許會成為新一代人的精神伴侶。

作者簡介:艾米麗·雷諾茲(Emily Reynolds),英國作家、廣播員。專業方向是心理健康、技術、科學和女權主義,是Buzzfeed,VICE和Wired等多家媒體的撰稿人。她在二十齣頭的時候確診了雙向情感障礙(躁鬱症),從那以後一直致力於提高全民對精神病問題的意識,以及支持那些有精神問題的年輕人。她還是二零一六年「女性發聲獎」(Words By Woman Awards)的聯合創始人之一。

譯者簡介:何雨珈,85後生人,自由譯者,文字與影像的狂熱追隨者,野生生活藝術家,譯有《當呼吸化為空氣》《權力之路》《紙牌屋》《再會,老北京》《東北遊記》等書。

你這麼累,不如回家種棵菜

為什麼你穿著時髦的衣服,卻總是時髦不起來?

閻連科:書房對於普通的讀書人,似與土地之於農民一樣