本文轉自微信公眾號“近代史研究”

摘要:中日兩國關於山東問題的矛盾衝突,讓威爾遜無法尋求“道德”與“政治”的平衡。畢竟,“道德”是救世主的理想,而“妥協”是政治家的選擇。

道德與政治:“背叛中國神話”與威爾遜的認同危機

在1919年4月28日的“三強會議”上,威爾遜在山東問題上作出妥協,即將山東的政治主權歸還中國,而經濟特權由日本保留。兩天之後,也就是4月30日,威爾遜的這一解決方案獲得“三強會議”的最終通過。同日,這一決定被傳達給中美兩國的代表團成員,立即引起軒然大波,對威爾遜的抗議之聲如潮水般湧來。

首先,在參加巴黎和會的美國代表團內部,以蘭辛、布利斯和亨利·懷特為首的絕大多數美國代表團成員認為,威爾遜在山東問題上背叛了中國。他們的理由是,威爾遜雖然讓日本把山東的主權歸還中國,卻讓日本保留了經濟特權;美國代表團新聞秘書貝克在給威爾遜的備忘錄裡指出,中國得到的不過是山東主權的“外殼”,而日本得到的卻是山東主權的“牡蠣”。蘭辛也堅持這樣的看法,他在1919年5月1日的備忘錄裡寫道:“中國得到的只是山東主權的‘外殼’,而日本得到了山東主權的‘核心’,也就是對山東經濟的控制權。”以上論斷反映了貝克與蘭辛關於國家主權的理解,他們認為經濟主權是國家主權的“實質內容”,是不容分割的。但是,威爾遜為了調和中日兩方的意見,卻人為地把山東的政治主權與經濟特權分割開來,並由中日兩國各取其一。顯然,威爾遜對山東主權的劃分方案以及由此造成的理解分歧,是美國代表團成員認為威爾遜叛變中國的根本理由所在。

《每周評論》關於山東問題的報導

其次,威爾遜的山東問題解決方案違背了他之前反覆強調的民族自決原則,也是造成公眾輿論認為威爾遜背叛中國說的基本原因。民族自決原則還引發一個關於巴黎和會議和準則的政治與道德的雙重標準問題:參加巴黎和會的廣大弱小民族國家的代表把民族自決原則視為一個實現國際社會自由、平等的道德公理,故而他們希望巴黎和會的討論遵循道德原則;但是,英國、法國、意大利和日本等強國則出於各自國家利益的需要而繼續奉行弱肉強食的強權政治原則,故而他們千方百計地抵製民族自決原則的道德訴求。在山東問題上,就體現為協約國與日本所奉行的強權政治原則與威爾遜提倡的民族自決的道德原則的對抗。最後,威爾遜在山東問題上屈從了強權政治原則,放棄了民族自決的道德原則。

只有威爾遜總統的特別顧問愛德華·M.豪斯(Edward M.House)上校以及美國公共情報委員會主席喬治·克裡爾等少數美國代表團成員支持威爾遜對山東問題的解決方案。豪斯與克裡爾都是國際政治的現實主義者,他們從協約國列強主導巴黎和會外交這一國際現實政治出發,認為威爾遜的山東問題解決方案符合國際強權政治的常態,不足為怪。故而,當蘭辛對豪斯說,“威爾遜把膠州給日本是拿重大原則做交易”,豪斯不以為然地回答說,“我們以前就這麽做了”。

喬治·克裡爾也為威爾遜辯護說,“山東問題不是一個抽象的學術問題,因為日本實際上駐兵山東,對那裡擁有絕對的控制權”,所以威爾遜的解決方案“雖然不是理想的辦法,卻是基於現實考慮的最好的選擇”;對於那些指責威爾遜“背叛中國”的人士,克裡爾很尖銳地批評說,“他們看上去對中國友好和同情,實際上卻是中國的敵人”。既然威爾遜的反對者和支持者各執一詞,而且雙方的說法各有其一定的合理性,那麽威爾遜本人如何看待他的山東問題解決方案呢?1919年4月28日晚上,威爾遜對貝克道出了他的心聲:“困難不在於發生爭論這一事實,而在於其中的政治。”這句話揭示出威爾遜最終處理山東問題的原則依據的是“政治”,而非外界所爭論的“道德”問題。在這方面,威爾遜與豪斯上校、喬治·克裡爾的立場是一致的。

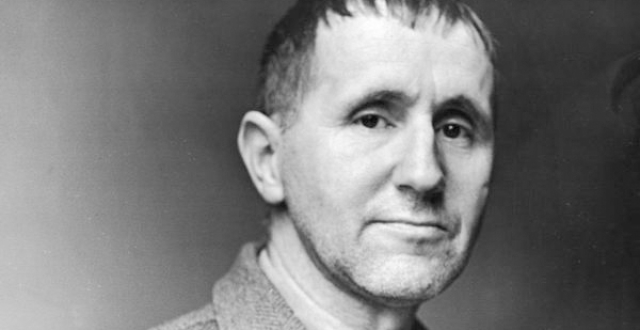

愛德華·M.豪斯

值得注意的是,威爾遜的批評者幾乎都是站在“道德”的立場來指責威爾遜“出賣了山東”,“背叛了中國”;而威爾遜和他的支持者則是站在“政治”的角度來辯護山東解決方案的合理性。由此引出有關山東問題解決方案的“道德”與“政治”的雙重立場之爭。1919年4月29日,在蘭辛和亨利·懷特的支持下,美國代表布利斯致信威爾遜,批評山東問題的解決辦法“在原則上是不道德的,對於中國是不公平的”。道德問題之所以成為公眾輿論用以批評威爾遜的主要“把柄”,其複雜性在於這不單是批評者的苛責,而且道德也是威爾遜政治哲學中的一個極端重要的精神信條。如威廉·E.道德所言,威爾遜主義的基本內容就是“建立公平與正義的國際秩序”,而公平、正義就是威爾遜的道德信條。

道德是一種情感信仰,政治是一種理性選擇。在山東問題的解決方案上,威爾遜對道德的情感信仰和他作為政治家的理性選擇發生了激烈的衝突。從情感信仰上看,威爾遜堅決主張山東主權直接歸還中國,反對日本佔領中國山東主權;但是在1919年4月的最後一周內,威爾遜因遭到英、法、日的強大壓力,不得不屈從於強權政治,作出了他認為是“一種盡可能圓滿地解決中國自身陷入的這場條約糾紛的決定”。在巴黎和會的危急時刻,威爾遜最終根據他的政治家的行事方式作出了山東問題的解決方案,但這是違背了他的道德信仰準則的。儘管他為此做出了最大的努力,將山東主權的損失降到最低程度,但是威爾遜的苦衷仍然無法被外界所理解。

即使威爾遜的心腹秘書約瑟夫·P.圖馬爾蒂(Joseph P.Tumulty)起初也認為,威爾遜在山東問題上向日本“屈服”了,也只有當威爾遜從巴黎回到華盛頓向其解釋了他所面臨的“複雜而微妙的世界形勢之後”,圖馬爾蒂才理解了威爾遜的苦衷,認為威爾遜方案“是擺脫嚴重困境的盡可能好的解決辦法”。然而,圖馬爾蒂畢竟是理解威爾遜方案的極少數人之一,絕大多數美國人以及中國公眾是不理解威爾遜的,他們依然認為威爾遜在山東問題上“背叛了中國”。

1918年1月威爾遜在美國國會發表十四點計劃演說

就當時的歷史情境而言,威爾遜背叛中國說之所以盛行,是因為存在兩種不同的評價標準:一種是道德標準,中美兩國代表團的絕大多數成員和一般公眾輿論都堅持這一標準,他們認為威爾遜應該勇敢地肩負起對中國的“道義責任”;另一種標準就是威爾遜總統和他的跟隨者豪斯上校、喬治·克裡爾等人堅持的現實政治原則,這種大國之間的“妥協和利益交換”的政治原則是主導巴黎和會談判方式的真正權力規則。誠然威爾遜是理想主義者,但也是政治家,他在巴黎和會上最終必須按照政治原則與歐洲列強和日本周旋。然而,道德與政治的雙重標準並不是威爾遜背叛神話產生的唯一因素。此外,威爾遜與國務卿蘭辛的權力衝突,威爾遜所在的民主黨與洛奇(Henry C.Lodge)為首的共和黨之間的政治競爭,也是造成威爾遜背叛神話廣泛流行的重要原因,並影響到後世歷史學家對山東問題爭議的歷史書寫。

國務卿蘭辛與共和黨的精神領袖洛奇都是用“道德”標準抨擊威爾遜山東問題解決辦法的典型代表,但是在他們的“道德旗幟”下隱藏著他們與威爾遜的權力之爭,這種政治競爭的隱秘事實被威爾遜“背叛中國的神話”給遮蔽了。威爾遜與國務卿蘭辛之間的矛盾由來已久,至少在1917年12月18日,他們的矛盾已經為豪斯上校所覺察。豪斯注意到:“總統仍然對蘭辛有敵意。蘭辛經常做些冒犯他的事情,而且通常是未經磋商便采取行動。”這裡所說的“未經磋商便采取行動”,表明了威爾遜總統與國務卿的權力之爭。蘭辛還是公共情報委員會的主任之一,他與常務主任喬治·克裡爾也時常因相關檔案的簽名順序而發生爭執,而克裡爾是威爾遜總統的親信,由此增加了威爾遜對蘭辛的敵意。到1918年年底巴黎和會召開前夕,威爾遜與蘭辛的權力之爭達到了頂峰。當時,國務卿蘭辛想擔任美國代表團團長,但是威爾遜決定親自率領美國代表團出席巴黎和會,使得蘭辛的願望落空。

儘管蘭辛位列美國出席巴黎和會的五大代表之一,但是在隨後的“四強會議”和“三強會議”討論中,威爾遜總統完全把主管美國外交事務的蘭辛排斥出局。故而,蘭辛對威爾遜極為不滿,為了攻擊威爾遜而隱瞞某些事實真相。比如,蘭辛在1919年1月指導米勒(David H.Miller)和詹姆士·B.斯科特(James B.Scott)起草了國聯草案。但是,蘭辛在其著述中卻隱瞞了這一事實,借以說明威爾遜在無端地排斥他。其後,蘭辛在山東問題上積極配合共和黨參議員洛奇,公開出面作證,批評威爾遜“背叛了中國”,這些說明蘭辛和威爾遜的權力之爭影響著他對山東問題的看法。至於共和黨參議員洛奇不遺余力地攻擊威爾遜的山東問題解決方案,很大程度上與美國共和黨與民主黨的政治競爭有關。

山東問題愛國傳單

正如克裡爾所言,“洛奇為首的共和黨人一直在頑固地抵製十四點宣言,而這些原則早已被協約國接受為議和的基礎”。美國共和黨人擔心威爾遜一旦成功地按照十四點宣言的精神“重建人類歷史上最偉大的世界秩序”,這將讓“共和黨的前途暗淡無色”。故而,當1919年4月30日威爾遜的山東問題解決辦法被巴黎和會接受後,立即引起洛奇長官的美國共和黨人的猛烈抨擊,並最終導致美國國會沒有批準巴黎和約,美國也未能加入國際聯盟。這一歷史事件被美國歷史學者托馬斯·貝利(Thomas A.Bailey)稱為美國對威爾遜主義的“大背叛”。

儘管威爾遜在1919年4月底為尋求山東問題的解決方案而苦苦掙扎時,還無法預料到美國國會將拒絕接受巴黎和約,但是他在那時已經陷入嚴重的身份認同危機。這種認同危機主要表現為威爾遜面臨兩種身份認同的抉擇:一般公眾輿論對威爾遜的“救世主”的身份認同,他們希望威爾遜在山東問題上扮演“救世主”的角色,捍衛中國的山東主權;以英法日為首的外交代表則努力把威爾遜限制在強權政治的國際現實中,要求威爾遜按照政治家的現實主義原則在山東問題上向日本妥協。由於威爾遜本人內心一直有強烈的道德感,故而上述兩種力量所產生的角色期待,直接加劇了威爾遜的身份認同危機。由於山東問題的不可妥協性,威爾遜無法同時保持救世主與政治家的雙重身份。

具有諷刺意味的是,一般公眾輿論對威爾遜作為“救世主”身份的期待,很大程度上是由於克裡爾長官的公共情報委員會自1917年以來進行了有效的國際宣傳,威爾遜主義因此風靡世界。特別是在中國,威爾遜主義所提倡的民族自決原則更是令中國人對威爾遜充滿了不切實際的期待。在巴黎和會前夕,威爾遜本人已經意識到他本人的實際能力以及殘酷的國際政治現實,將使他無法兌現威爾遜主義,也無法滿足公眾對他的救世主的角色期待。為此威爾遜不僅抱怨克裡爾長官的公共情報委員會過度地宣傳了他的主張,而且還為弱小國家的人民可能產生的巨大失望,表示深切的憂慮。

意大利總理奧蘭多率領意大利代表團出席巴黎和會

1918年12月,威爾遜對克裡爾說,“饑餓者希望我們提供食物,流浪者希望我們提供住所,生病者希望得到我們的治愈。所有這些期待都是迫在眉睫的需要,絲毫不能耽誤。……但是,你我都知道,這些問題的解決絕非一夕之功”。威爾遜說話時流露出絕望的表情。外界對威爾遜“救世主”的身份期待給威爾遜造成了巨大的精神壓力,讓他無法承受。當巴黎和會召開後,中國對威爾遜的救世主身份期待更是有增無減。1919年1月6日,美國駐華公使芮恩施向威爾遜傳達了中國人民對他的強烈期待:“在中國人民心目中,您已成為他們最美好的希望和願望的化身。”然而,威爾遜終究不是“救世主”,他作為一位大國政治家,在山東問題交涉上最終屈從遵循現實的國際政治原則,而他的身份認同危機也由此爆發。

1919年4月21日,威爾遜在“阜姆問題”上拒絕了意大利的領土佔有要求,此舉象徵著威爾遜在努力證明他是弱小民族國家的“救世主”,他似乎也從這種救世主的身份認同上獲得了滿足感。對此,威爾遜的反應是,“好像自己打了一次勝仗,這種洋洋自得的心態同時也伴隨著不安和懷疑”。但是,當日本代表隨後提出山東問題後,威爾遜的救世主身份認同就遭遇到英、法、日三國代表的強有力挑戰,他們要讓威爾遜放棄民族自決原則,要按照政治家的身份去妥協讓步。在4月25日,威爾遜在比較阜姆問題和山東問題的時候,竟然沒有看到“這兩個問題之間的相似性”。威爾遜告訴貝克,“他沒法清楚看到,他的原則在哪裡能得到適用”。實際上,阜姆問題和山東問題非常相似,兩者都與民族自決原則有關。既然威爾遜已經拒絕了意大利的主張,那麽他就沒法再在山東問題上對日本說“是”。正如布利斯所言,“這裡面牽涉到的是一個道德是非問題”。換言之,威爾遜如果屈從了日本的要求,就是一個道德問題,這意味著他放棄了外界對他的“救世主”身份期待。

事實上,山東問題的交涉困境是導致威爾遜陷入身份認同危機的主要因素。在很大程度上,身份危機不僅讓威爾遜沒法準確地回憶過去,甚至讓他開始討厭自己的歷史。他只是希望見到一個新的未來——國際聯盟,這是他關於新世界秩序的一個夢想。4月30日,威爾遜告訴格萊森醫生:“我的心裡滿是中日爭端這一問題。但是今天早上這一問題得到了解決。雖然對我來說這不是一個令人滿意的解決方案,但是我認為,我們可以稱之為一個‘平衡的暫停’。這是從‘肮髒的歷史’中得到的最好結果。”這裡所謂的“平衡”,恰恰揭示了威爾遜作為“救世主”與“政治家”兩種身份選擇的內在衝突。由於中國沒有完全收回山東主權,故而威爾遜曾對中國代表王正廷承認“中國冤屈”。但是,威爾遜也找到了他內心平衡的理由:“畢竟日本答應盡快從山東撤兵,將軍事權力還給中國,而且山東問題懸案將在國際聯盟裡得到最終的解決。”

威爾遜中風後的首張公開照片

中日兩國關於山東問題的矛盾衝突,讓威爾遜無法尋求“道德”與“政治”的平衡。畢竟,“道德”是救世主的理想,而“妥協”是政治家的選擇。故而,山東問題讓威爾遜“度日如年,身心受到極大傷害”。也如貝克所言,山東問題是威爾遜的“蒙難地”。

結 語

威爾遜關於山東問題的解決方案本質上是在英、法、美、日四強之間所展開的利益博弈。但這個博弈的過程是在威爾遜主義所營造的民族自決原則的公平與正義的道德語境下展開的。故而,山東問題的解決,集中彰顯了巴黎和會時期“道德力量”與“政治力量”之間的衝突。這兩種力量都聚集在威爾遜總統一人身上,對他造成了巨大的道德壓力和政治壓力。

山東問題解決方案公布之後,立即在中美兩國引發潮水般的抗議之聲。尤其值得注意的是,巴黎和會上威爾遜與國務卿蘭辛之間的權力衝突,以及美國民主黨與共和黨之間的政治競爭,使得山東問題的爭議在“道德”的面紗下潛藏著非道德的權力角逐。蘭辛身為國務卿,卻在巴黎和會山東問題的交涉上被威爾遜總統排斥出局,這滋生了蘭辛對威爾遜的不滿。故而,蘭辛在他關於巴黎和會的歷史書寫中竭力誇大威爾遜“背叛中國”的歷史敘述,貶低威爾遜的和會外交成就。可以說,蘭辛是威爾遜“背叛中國說”的始作俑者,並影響到後世歷史學家對這段歷史的認知。在很長的一段時間內,美國歷史學者都陷入“威爾遜是否背叛中國”的辯論之中。

然而,需要警惕的是,後世學者有關威爾遜背叛中國的爭論,不過是巴黎和會的歷史創造者和親歷者在不經意間所設定的一個歷史陷阱,而研究者們往往深陷其中而不自知。本文無意去計較威爾遜“背叛中國說”的“是”與“非”,而想說明的是,威爾遜“背叛中國說”產生的過程更值得今人關注。那些批評威爾遜出賣中國的人,如國務卿蘭辛、美國共和黨參議員洛奇等人,他們雖然高舉“道德”的旗幟攻擊威爾遜,實際上卻有著難以啟齒的個人恩怨和黨同伐異的派系考量。就威爾遜總統本人而言,公眾輿論對他“出賣山東”的尖銳批評,由此給威爾遜本人所造成的身份認同危機,以及威爾遜為擺脫這種身份認同危機而在山東問題的解決上所付出的各種努力,更值得深思。

(原文載《近代史研究》2017年第2期,注釋從略。本文經作者授權刊發。編輯:一行,圖片來自網絡。)

作者介紹

馬建標,複旦大學歷史系副教授,研究方向中美關係史、民國政治史。中國社會科學院近代史研究所博士後,美國加州大學(UCSD)訪問學者。在《歷史研究》、《近代史研究》、Journal of Modern Chinese History等刊物上發表30余篇專題論文。曾主持國家社科基金、教育部人文社科青年基金等課題。專著《衝破舊秩序:中國對帝國主義國際體系的反應》(社科文獻出版社,2013);譯著《中國與大戰:尋求新的國家認同與國際化》(上海三聯,2008),《第一次冷戰:威爾遜總統對美蘇關係的遺產》(北大出版社,2007)等。

這裡是每天帶給你驚喜的小石頭

微信公眾號:yimeishitou