三伏到了,該怎麼養生呢,做到三伏養生,一年輕鬆。一年之中最熱是時段已經開啟了待機模式,這三四十天期間是夏季最熱的,這段時間不僅氣溫最高,並且悶熱潮濕,讓人身體會感覺不爽或疲倦,容易上火、急躁、發怒等不適狀態,這就是我們常說的三伏天。

「伏」是中國古代五行學說對季節的解讀,表示陰氣受陽氣所迫藏伏在地下的意思。三伏是農曆中一段特殊的時期,按農曆的氣候規律,分為初伏、中伏、末伏。三伏出現在小暑和大暑之間,是一年中氣溫最高、最悶熱、最潮濕的日子。由於推算方法跟農曆節氣相關,每年入伏的時間是不固定的,中伏的長短也不相同,可能會出現伏天在某些年份為30天,某些年份為40天的情況。

今年7月12日開始我國正式進入為期40天的三伏天,隨著氣溫節節攀高,加之不當的生活習慣,可致各類健康問題接踵而來。

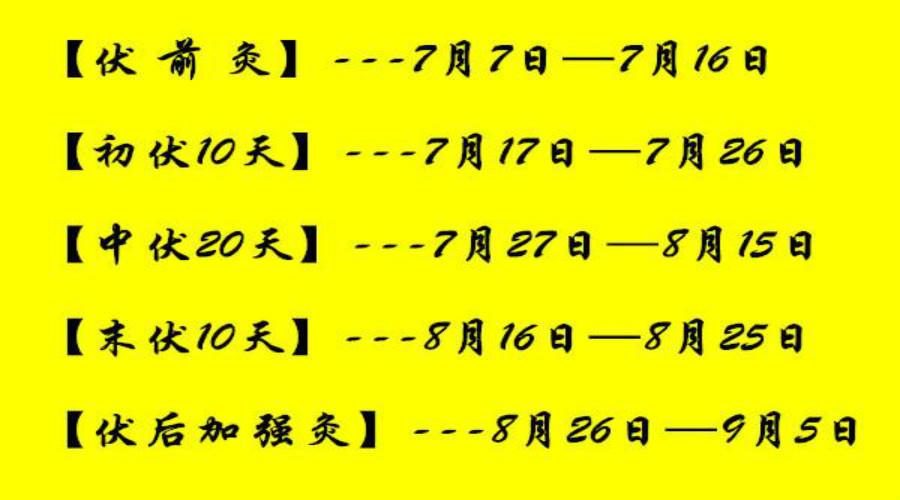

下面是2019年三伏時間表,是19年三伏天的具體時間供大家參考。

古語言「冬養三九,夏養三伏」,三伏天不養生就好比女人月子沒坐好,會影響一輩子的身體。

三伏天養生除了防暑熱,更要注重禦寒,沒錯就是禦寒。

「空調冷飲沙發躺」看似舒服,但倘若急於納涼而不得其法,反而病從中來。穿梭於高溫環境和低溫空調房間,機體還沒來得及反應,寒氣就突然襲來;脾胃被各種各樣的冷飲冷食澆灌,這些都會讓身體受到寒氣的侵襲,導致各種病症。

6類病症一定要注意防範

一、感冒發燒

一直待在空調房裡,空氣不流通,身體抵抗力變弱。而且,從炎熱的室外進入溫度過低的空調房間,本就容易感冒,有些人還會進而出現咳嗽,甚至會引起哮喘、肺炎等更嚴重的疾病。年輕人貪涼,容易把空調溫度打的很低,感冒發燒的較多,中老年人的一些基礎病如哮喘、支氣管炎容易被誘發出來。

二、頭暈頭疼

經常呆在空調房裡,常聽人嚷嚷說「渾身沒勁、頭暈頭疼、記性變差……「空調房的密閉空氣不流通,含氧量不夠。人在裡面待久了,大腦可能會因為缺氧出現多種不適,比如頭暈頭疼、記憶力減退、工作和學習的效率下降、犯懶打不起精神,更嚴重的有

人晚上睡不著,類似於神經衰弱的癥狀。

三、腹痛腹瀉

冷飲吃的多了,或者冰箱裡的飯菜不加熱就食用,容易引起急性胃腸炎。另外,經常在空調房裡,寒氣會一步步深入到體內,損傷我們的陽氣,導致脾陽的虧虛、消化功能失常,引起腹痛、腹瀉。

四、心梗

從低溫的空調房與高溫的室外的來回切換,血管猛的收縮又迅速擴張;反反覆復的折騰導致血壓波動大,可能誘發心梗,特別是血管脆弱的老年人還可能發生猝死這樣的心臟事件。而且,冷熱交替還容易受涼感冒,如果再並發嚴重感染,也可能危及心臟。

五、頸肩腰腿痛

夏天穿的少,雙腿雙臂長期暴露在空調的低溫環境中,肩關節、膝關節、腰部等長時間受寒涼刺激,關節容易受涼,出現關節疼痛、肌肉疼痛等癥狀,多發於著短裙短褲的女性、患有骨質疏鬆的老年人,還容易誘發原本的頸椎病、肩周炎等。空調冷風刺激引起的頸肩腰腿痛不是非常嚴重的病,如果本身沒有器質性的疾病,病情一般不會加重,只是腿部有些不舒服。

六、痛經

中國人從小喝熱水、女性經期也一向注意保暖,如果一段時間內長期待在空調房裡,環境的改變會讓機體因不適應而出現一些應激反應。若是例假期間,胞宮受寒,寒氣集結,氣血瘀滯,經血下行不暢,可能引發痛經,體質偏寒的女性更容易中招。

那麼三伏該如何養生呢?

夏季心氣旺出汗多,傷氣陰,只需養心三式

清火。夏季「滅火」要分人群、分類型。心思過重的女性在夏季多有心火和肝火:心火導致的心煩失眠、口舌生瘡、舌紅等癥狀,可用竹葉5克泡水代茶飲,平時吃些苦瓜、草莓等降心火的食物,經常按摩少府(握拳後小指按著的手掌處)、少沖(小指內側,距指甲角0.1寸)穴位;肝火導致的愛發脾氣、頭痛、頭暈、口苦等癥狀,可以用菊花5克泡水喝,降火明目,配合按摩太沖(足大趾和二趾間縫隙向上的凹陷處)、行間(足大趾和二趾連接處)。

養陰。春夏之時,自然界陽氣升發,養生宜順時而養,養護體內陽氣,謂之「春夏養陽」。但夏季不能一味養陽,因為臨床上單純的「陽虛」或「陰虛」很少,多見陰陽兩虛偏於陰虛或偏於陽虛,故而應「養陰扶陽」。

補氣。夏季悶熱潮濕,動不動就大汗淋漓。「衛氣屬陽,行於脈外」,意思是說人體的衛氣如同衛士守護著我們的體表,衛氣虛就會導致「衛表失固」,門戶大開,體內的津液易於外泄,人體表現為異常多汗。中醫認為「氣隨汗脫」,汗出得越多,衛氣流失就越多,形成惡性循環,所以夏季養生要注重補氣。

三伏的養生之道——冬病夏治

人與自然是一個有機整體,自然界的運動變化直接或間接地影響著人體,使機體發生與之相應的變化。《黃帝內經》提出「春夏養陽」的觀點,三伏為自然界陽氣最盛的階段,人體若能順應自然界以養陽氣,會獲得事半功倍的效果。因此,「冬病夏治」就是最好的三伏養生之道。

「冬病」是指受到寒冷刺激(包括秋冬季和夏季空調所致的氣溫過低)病情複發和加重的疾病,常見的有呼吸系統疾病(體虛感冒、過敏性鼻炎、慢性支氣管炎等)、關節病(風濕、關節炎、月子病等)、消化系統疾病(慢性胃炎、結腸炎等)。

「夏治」就是在三伏期間,通過多種方法調節人體的陰陽平衡,祛除頑疾,實現有病治病、無病強身的目的。

三伏天裡,人體內的血管處於擴張狀態,肌膚腠理開泄,藥物最容易由皮膚滲入穴位經絡,通過經絡氣血直達病處。因此,冬天手腳冰涼、畏寒喜暖者在夏季治療最有效果,對於頸肩腰腿痛的朋友可以在這期間貼敷太一齋膏貼,可以去某寶上找,也不貴,或者搜索太一齋公眾號即可領取包郵體驗。

一份寒氣一份毒

「寒氣」,指的是人體受寒時所產生的東西。中醫認為:寒氣具有陰冷、凝結、阻滯的特性,是萬病之源。

那麼,三伏天如何去寒氣?吃羊肉、貼「三伏貼」、做三伏灸、刮痧等皆有效用。不過並非人人都適合,需根據實際情況找到適合自己的療法。

三伏天應注意4項

1、吹風不忘護頸腰膝

因為夏天貪涼引發腎病腎衰的病例實在太多了!從外面一身汗回來或者在運動後,對著風扇或空調吹,濕氣會藉機順著張開的汗毛孔進入人體,損傷陽氣。對著風扇或空調吹,濕氣會藉機順著張開的汗毛孔進入人體,損傷陽氣夏天吹風,尤其不要對著肩頸和腰部、膝蓋吹,這些部位都特別容易被寒濕等外邪侵襲。

2、切勿冷水浴

三伏天,張開的毛孔受到突如其來的冷水刺激會迅速閉合,造成熱量不能散去,反而滯留體內,從而引發「閉汗」,出現中暑癥狀。熱天冷水洗浴、涼水洗頭很容易導致「寒邪」入體,產生肌肉血管收縮、神經緊張、血壓升高、心悸氣短胸悶等癥狀。如果是高血壓、冠心病、心肌缺血等心、腦血管疾病的患者進行冷水浴,更極易誘發腦出血、腦梗塞、心絞痛、心肌梗死等危急重症。

夏天無論如何炎熱,熱水澡遠比冷水浴降溫效果好,如果是運動過後,一定要等汗歇了再洗澡。雖然洗熱水澡當時感覺可能更熱,但稍微休息一下,就會感覺到涼意和舒適,有一種神清氣爽的感覺。

3、喝水最怕快

請避免急飲、牛飲,加重腎臟負擔,最好喝溫開水,別等渴了再喝,經常小口小口喝!

無論是喝什麼水,都應慢飲、少量(100~150毫升)、頻飲為好,建議每天喝水量多於1200毫升。

4、起居靜養心

春夏養陽,貴在養心,在中醫理論體系中,中醫也認為「夏氣和心氣是相通」,所以養生要「靜養」,在起居養生方面要保持身心愉悅、心情暢達,防止心火過旺而引起疾病。

三伏膳食很重要,酷暑去火食補是必備

蔬菜水果怎能少:如苦瓜、黃瓜、西瓜、西紅柿、薄荷葉等清涼蔬菜和時令水果要常食用,多吃點富含鉀的蔬菜水果,如香蕉、香瓜、西紅柿、南瓜、豆類、土豆及芹菜等。

來點開胃湯:菜湯、肉湯、魚湯、蛋湯等,餐前少量飲用還能增加食慾。

穀物不可少:出汗會丟失B族維生素,而穀類是B族維生素的良好來源。

蛋白質一定有:適當吃些瘦肉、魚、豆奶、雞蛋等。

小貼士

1.起居要規律,不經常熬夜,保證充分的睡眠

2.空調溫度以26℃為宜,室內外溫差盡量不超過8℃。

3.夏季氣溫高,容易睡不好,補個15-30分鐘的午覺。

4.睡前用40℃的溫水泡腳,可祛濕,還能提高睡眠質量。

5.室內環境要保持清潔衛生,透氣通風,不可長期悶在空調室內。

6.不提倡進行爬山等在室外、白天進行的劇烈活動,建議可選擇游泳、傍晚出門走一走,不要整天泡在空調房,微微出汗對身體好。

7.冷飲適當吃,長期過量的冷食物進入胃,會使胃黏膜下血管收縮,粘膜層變薄,出現粘膜水腫和糜爛。

8.不宜過量飲酒。人體在夏季受氣溫影響極易積蘊濕熱,而濕熱過盛又是誘發皮膚髮生瘡癰腫毒的病因,若大量飲白酒,更會助熱生濕,無異於火上澆油。

9、炎炎夏日,人難免會心浮氣躁,但激動情緒傷身體。比如生氣時,血壓會上升,我們的臉會漲紅,血管以及心臟部位所承受的壓力比正常情況下高出3倍以上。過分激動,對心臟也是有傷害的。建議:當情緒激動時,要理智消解,通過轉移注意力等方法來消除怒氣,使心情得以平靜,更多養生知識,請關注太一齋公眾號。