世紀之交的2000年,發生了一件在中國古代典籍收藏史上震撼人心的大事。清朝同光兩代帝師翁同龢的翁氏藏書,由上海圖書館以450萬美元的巨資收購,從此80種、542冊稀世古籍從海外回歸故裡,入藏於上海圖書館。翁同龢的五代孫翁興慶(字萬戈),在戰亂時期把這批家傳古籍運抵美國,妥善保管整理,直到年邁之時,為它們找到了一個最好最安全的歸宿。

關於這件文化盛事,曾有許多文章報導和評論,其中以《常熟翁氏文化世家》一書尤為詳細。該書由常熟理工學院人文學院曹培根教授所著,2009年8月廣陵書社出版。

但是在閱讀該書時,發現了幾處不符合事實的錯誤,損害了與此盛事有關人的名譽,有必要予以糾正。

書中第一章“翁氏藏書世家”第17-18頁敘述翁興慶如何繼承、如何保護並整理祖傳典籍、最後又如何給這批珍貴寶藏找了一個最好的歸宿,其中說:

翁興慶(1918-)字萬戈。翁之憙第三子。1918年生於上海,2歲時過繼為翁之廉嗣子,成為翁同龢一房的玄孫。早年就讀於上海交通大學機電工程專業,1938年赴美留學,學習美術,一生從事繪畫、電影等工作,為國際社會活動家、學者兼書畫鑒賞家。其前妻即為著名出版家和版本學家張元濟的孫女張祥保。1947年翁興慶回到祖國,因國內戰事不斷,便將其過繼父親翁之廉傳給他的翁氏藏書精品,交由開灤礦務局一艘煤船由天津運抵上海。正好這一年其後妻程華寶的父親程遠帆就任中央信託局局長,由此關係,這些書畫古籍較為順利地裝上了由滬赴美的海輪,於1949年初運抵紐約,後藏於自己寓所“萊溪居”。翁興慶1953年入美國籍,他帶去美國的翁氏藏書是百年來不為人知的孤本秘笈。

這段文字裡,有幾處嚴重錯誤:

首先,張祥保是張元濟先生的侄孫女,並非孫女。她是張元濟長兄張元煦的孫女,是我的堂姐。由於她幼年喪母,父親在鐵路上工作,常年在外地奔波,所以她一直是和我們一起生活的。

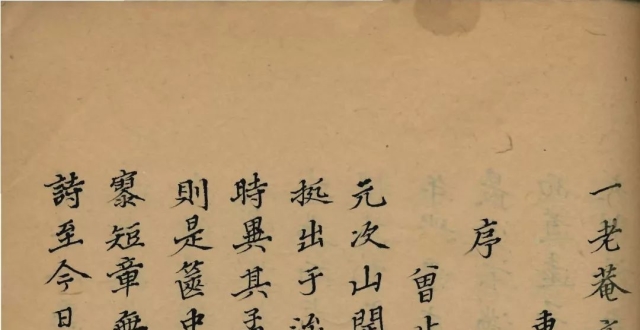

張瓏與堂姐張祥保1938年攝於老宅花園

其次,張祥保確實曾經和翁興慶訂過婚,但並沒有結婚,因此“前妻”之說不能成立。此事有明確的記載,可見於《張元濟全集》第二卷(商務印書館2007年9月出版)349-350頁張元濟致張樹源信,摘錄如下:

1938年5月3日 “祥保姻事,數月以來翁世兄於星期放假日常來我家,與祥保面談,有時我亦留伊晚飯。察其人品行純正,不失舊家規矩。……今夏交通大學畢業後即往美國留學。渠曾向祥保露求婚之意,料不久必托媒人來說,祥保亦無拒絕之意。”

1938年6月11日 “祥保親事翁氏托媒人正式來說,我擬允許。但不願即行結婚,同出洋之說更不能行。”

1938年7月31日 “訂婚已於本月26日舉行,雙方同在國際飯店設備茶點款待戚友。……是日我處戚友到81人,……用訂婚證書,請瞿良士先生證明,媒人、家長、訂婚人各蓋章。”

祥保姐姐訂婚時我9歲,但至今印象清晰。1938年,她經人介紹,認識了翁興慶。交往一段時間後,因翁已在上海交大畢業,決定去美國深造,故雙方家長決定讓他們先行訂婚。當時我們家住上海極司菲爾路40號,樓下東南角有我父親張樹年先生專用的書房兼會客室,我小時候稱它為“爸爸書房”。它是全樓裡布置得較為精致的一間,翁興慶每次來訪,都請他在那裡坐。他們訂婚是在上海國際飯店,包了一個大廳。母親為祥保做了一件白底五彩花的旗袍,很是靚麗。我也做了新裙子去參加訂婚典禮。

翁氏赴美後,與祥保魚雁不斷,直到日軍偷襲珍珠港,太平洋戰爭爆發,上海完全淪陷,通信幾乎斷絕。有時一封信輾轉數月才能遞到。記得翁曾來信迫切希望祥保去美國。但那時如要從上海去美國,唯一的辦法是冒險穿越炮火連天的戰線,跋涉去大後方,再設法從大後方去美。對於一個年輕女子來說,路途遙遠而又險惡,是不可想象的。就是在那種情況下,雙方同意解除婚約。

1946年祥保應當時的北大校長胡適之聘,到北京大學英語系任教。後經胡適介紹,與留美歸來的王岷源教授結婚,胡適作為證婚人出席婚禮(見下圖)。此事可見《張元濟年譜長編》(張人鳳、柳和城編著,上海交通大學出版社2011年出版)第1280頁張元濟1947年11月21日致胡適信:“……弟曾以侄孫女祥保姻事相托。蒙舉王君以告,謂彼此已有交際,甚感垂注。近得祥保來信,謂王君已露求婚之意。”同頁有11月30日胡適信,介紹王岷源情況:“王岷源先生是北大西方語言文學系的副教授,近年我在哈佛大學往來,見他寄住在趙元任先生的家中,見他溫文勤苦,故去年邀他來北大任教。王君人甚清秀,中英文都很好,寫漢字甚秀雅,情性忠厚溫文。我在美國觀察此君,很喜歡他的為人敦厚。”

王岷源、張祥保於1948年8月10日結婚。婚後他們家庭幸福美滿,兩個兒子現在都是美國大學的終身教授,去年還慶祝了張祥保的百歲誕辰。把張祥保說成翁氏“前妻”,嚴重地損害了她的名譽,也為她的後代們所不能容忍。

張祥保並非翁興慶前妻,那麽把翁興慶的夫人程華寶說成他的“後妻”,也就不符合事實。

2012年8月13日東方早報曾登載一篇鄭重的文章《萊溪居訪翁萬戈》,他在美國訪問了時年已94歲、居住在美國一所僻靜的莊園“萊溪居”的翁興慶。文中說道:

談起萊溪居,翁先生不無自豪地說整個建築是他自己設計的。他於1938年負笈來美國留學,1940年在紐約就業,1944年與程華寶花開連理,到他60歲退休之前,和夫人口誦陶淵明“少無適俗韻,性本愛丘山”之句,在萊姆小鎮的半山叢林中置地百畝,架椽築屋,屋旁鑿地為潭,又將坡下無名小溪命名為萊溪,以示和常熟老家綵衣堂老萊子的故事一脈相承。退休之後,遷居於此已有三十四年矣。

從這段文字中可以了解到翁興慶和程華寶是1944年結婚的,到2000年,已經結縭56年,且夫妻恩愛。

在《常熟翁氏文化世家》中,程華寶的名字先後出現兩次:第一次就是前面所引第18頁中提到的“後妻程華寶”等相關文字,第二次則出自第31頁:

2000年1月18日,嘉德公司向國家文物局和國家文化部提交了《關於美籍華人翁萬戈先生擬將珍藏中國古籍善本送回大陸拍賣情況報告》……2月22日,翁萬戈夫人程華寶女士攜翁氏世藏古籍善本分裝在9個大行李箱內坐飛機從美國抵達北京。

上述引文中“2月22日,翁萬戈夫人程華寶女士……”的行文意為這些古籍是翁夫人程華寶女士運來的。那麽,翁本人有沒有親自護送這批寶物來華呢?根據別的有關文章的報導,都是說“翁萬戈先生夫婦”。這個問題雖與我此文主要批駁的錯誤沒有直接關係,但也說明該書作者在敘述史實時是不夠嚴謹的。

吾輩從小受祖父張元濟先生教誨,深知對待歷史須持敬畏之心。如因草率從事而造成錯誤,非但愧對前人,貽害後世,對研究者本人的聲譽也會造成不良影響。在對常熟翁氏藏書的敘述中,所涉及的人物今尚在世,寥寥數字之差,對他們和他們的後人帶來了相當大的困擾和損害。我希望本文的糾錯能挽回影響,也希望歷史研究者在研究或敘述歷史時有一顆敬畏之心。

2018年7月20日

本文刊於2018年8月2日《文匯報 筆會》