1、

先來想一個問題:

你父母退休了,空閑時間很多。

老倆口閑著,不習慣,快閑出病來了。

這時候,你父母對你說。

他們想出去打份工,掙點錢。

你會不會支持?

大部分人,不會。

再來想一個問題:

我們都終將成家,步入婚姻,有自己的孩子。

我們很忙,忙於工作,忙於渾渾噩噩。

沒時間照顧孩子,只能求助於父母。

這時候,父母告訴你。

他們不想成為你們家孩子的保姆。

想趁老了,有空,去做一些自己的事情。

你會不會支持?

大部分人,不會。

2、

為什麼不會?

最根本的原因,是人們對於「老年人」這三個字既定的,固有的印象:

例如:

按照中國人的傳統,退休之前,累死累活,為兒為女。

退休之後,就應該頤養天年。

幫子女帶帶孩子,享受天倫之樂。

為什麼要出去打工?

例如:

老年人就應該在家呆著,沒事提著鳥籠,到處溜達溜達;

老年人就該不出遠門,只能家周圍轉轉;

老年人就該一日三餐,打打太極拳,看看人民日報,等著太陽下山,等著《新聞聯播》升上來,看看京劇和央視,準時9點睡覺。

為什麼要出去打工?

甚至會有人擔心,父母都退休了,還在外邊工作。

這不是讓別人罵自己不孝嘛。

不支持,打死都不支持。

這些固定的、既有的印象,你第一眼看,確實如此,沒什麼問題。

如果你思考深一層,從另一個角度看。

你會發現,這些印象,是年輕人的自私,對老年人真的很殘酷:

所謂頤養天年,某種程度上,也是混吃等死;

所謂不出遠門,某種程度上,就是圍困著他們;

所謂天倫之樂,某種程度上,就是用自己的孩子綁架他們。

代入一下,同樣的要求,對你自己,做得到嗎?

大部分年輕人,做得到。

老年人70多歲還在打工(前提是自願,下同),就真的是不幸嗎?

支持70多歲的父母出去工作,就真的是不孝嗎?

我的觀點是:

70多歲的老年人,能在外面工作(自願),是一種幸福,真的是福氣;

而明晃晃地支持70多歲的父母出去打工,不僅非不孝,而是至孝。

3、

獨居老人去世,無人知曉

去年12月21日,南京一個小區。

接到社區報警,當地警方來到了小區一戶人家門口。

敲門,沒人響應。

再敲,還是沒有迴音。

警方決定破門而入。

一打開門,迎面撲來的,就是一股屍臭味。

人們這才驚訝地發現。

在這間偌大的屋子裡,只有一個80多歲的老人的屍體。

屍體已經腐爛,散發出陣陣惡臭味。

這屍體就靜靜地躺在臥室門後面。

經法醫證實,已經躺了2個多月。

換句話說,老人家已經去世2個多月了。

而這期間,竟然無一人知道。

不知道的,以為老人家是個失獨老人,沒有子女。

其實,他有兒有女。

只是兒女都在外地,離得比較遠,來往也並不多。

警察發現老人家屍體的當晚,就聯繫上了老人家的兒子,來為老人料理後事。

你真的很難想像,一個老人,有兒有女。

去世兩個多月,兒女竟然毫不知情,第一個發現老人已經去世的,居然是鄰居。

這是老人家去世前,用毛筆字留下的一封遺書:

我於昨晚(農曆八月十五)走了,走時心如止水。

無比唏噓,無比感慨,卻同樣無比無奈。

▲南京獨居老人留下的遺書

在中國,有一群特殊的老年人群體:

獨居老人。

上述這位老者,就是中國獨居老人生活的縮影。

類似的故事,還有很多。

例如:

獨居老人患絕症,自己去醫院,去世時,無人知曉。

▲來源:央視網

例如:

廣西一位獨居老人在家中死亡,無人知曉。

而跟隨老人家一起生活的3歲孩子,只能每天靠水維持生命。

▲來源:廣西日報

更可怕的是:

廣西一位65歲的獨居老人,在家中猝死。

兒女都在外地,也沒有社交關係,沒什麼朋友。

屍體在屋裡橫放了很久沒人發現,竟然被自己養的兩條狗分食了。

▲來源:當代生活報

不得不承認,這就是中國獨居老人面臨的現實:

一個人,獨居,獨食,獨來獨往。

兒女不在身邊,更要命的是,也沒什麼社交圈和社會關係。

平時,就這麼自己一個人,孤零零地杵在人世間。

4、

1800萬被榨乾晚年的中國老人

寫完了「獨居老人」,再來看看中國另一群特殊的老年人群體:

老漂族

你聽過「北漂」,聽過「上漂」,你大概沒有聽過「老漂」。

這是一個專門用來形容老年人群體的詞語。

所謂「老漂族」,就是指那些離開家鄉,離開故土,離開自己熟悉環境,跟隨子女,遷往另一座城市的老年人群體。

去年有一則新聞,關於老漂族,很火。

一位山東64歲的郭阿姨,為了給兒女帶孩子,一年要跑三個省。

暑假寒假要到杭州帶孫子,九十月份要回山東割玉米種小麥。

剩下的時間,她還要去江蘇帶外孫。

郭阿姨自稱自己是救火隊員,哪裡需要就去哪裡。

這是典型的老漂族。

把自己退休後的晚年,貢獻給子女。

具體來說,就是幫子女帶孩子,做家務,處理日常家庭瑣事。

也許自己也有想做的事情。

也許自己也有想去的地方,想見的人。

甚至,就是想回到故土,回到熟悉的環境,有自己熟悉的社交圈。

但礙於子女,不得已,只能圍著下一代轉。

不少人覺得父母能帶孫子外孫,應該會很高興。

畢竟中國人講究的,就是人老之後,兒孫繞膝,享受天倫之樂。

寫這個選題時,和許天討論。

許天說:「他們(這些老人)帶著自己的孫子,應該也會很開心的吧!」

我嚴肅地告訴他:

不好意思,老人家帶孫子很開心,很滿足,這很可能只是年輕人的一廂情願。

《長江日報》的報導,67歲的王奶奶,由於要幫女兒和兒子帶孩子。

於是,長期和老伴分居兩地。

王奶奶在武漢這邊帶孫子,老伴在山東那邊帶外孫。

王奶奶有心臟病,心絞痛時要死要活,很需要老伴在身邊。

可此時,陪伴在她身邊的,只有女兒女婿。

年輕人不怎麼搭理老年人,在陌生城市,能聊得來的人,也少。

久而久之,王奶奶就失眠了。

失眠之後,吃了葯也不好。

情緒明顯低落,除了給孩子做飯,其它時候,都呆在房間裡。

焦慮、抑鬱、思念老伴。

去醫院一看,被診斷為抑鬱症。

這樣的例子,很多。

有一位老人,因為女兒生了孩子,於是去北京幫女兒帶孩子。

辛辛苦苦,每天給孩子做飯、做家務、照顧他。

終於拉扯長大,能上幼兒園了。

本來以為可以喘口氣。

沒想到女兒又懷了二胎。

老人沒辦法,只好繼續留在北京,幫女兒帶二寶。

三年連續帶兩個孩子,這是什麼情況?

我想,有過生育經驗的,帶過孩子的人,都應該知道其中的難處。

很難很難,很累很累。

最後,老人兩個月暴瘦十多斤,被活活累出了抑鬱症。

▲來源:武漢晚報

累,其實只是老漂族的一面。

從一個熟悉環境,拋棄朋友和熟悉社交圈,來到一個陌生的城市。

隨之而來的,還有無法避免的、巨大的孤獨感。

這也是老漂族令人無比心酸的一點。

想想你自己,你下班回來,躲進房間,自己看書,或是玩遊戲。

不進房間,在客廳,坐在沙發上,也是自己看著自己的手機。

你何曾想到,你媽辛辛苦苦累了一天。

從早忙到晚,做家務、接送孩子、洗衣做飯,此刻,她一言不發。

她知道你也累,回到家不願意多說話;

她知道你也忙,所以不願意打擾你。

可你是否知道,她也是人,也需要陪伴,也需要傾訴,也需要被聆聽。

孩子圍著她轉,可孩子無法排遣她的孤獨。

她從故土來到這片陌生的土地,放棄了習慣幾十年的故土和那邊的老朋友。

她本可以活得悠然,活得自在。

她本可以在剩下不多的餘生中,按照自己的意願去活,到處走走,到處看看。

為了子女,她放棄了。

這是她付出的機會成本,或者說代價。

這代價,非常巨大;

這代價,是餘生十幾年的晚年生活。

這就是老漂族面臨的現實:

累,孤獨,沒人聊天。

即使兒女在身邊,也處於孤身一人的狀態,只能做單調的家務活,感受不到太多價值感。

甚至能預感到自己的晚年正在被榨乾。

一份數據顯示,在我國2歲半一下的兒童中。

由祖輩負責照顧的比例,高達60%-70%;

3歲以上的兒童,這一比例為40%。

很多隨遷老人的晚年,被死死綁在兒孫身上。

說句不好聽,這些老人,某種程度上,都是義務保姆。

▲一位隨遷老人家直言:我們都是來做保姆的。

那麼,你猜中國隨遷老人的數量是多少?

國家衛健委給出的數據是:

1800萬。

1800萬中國老人的老年,正在被榨乾。

這不是恐嚇,不是誇大。

這是明晃晃的事實。

5、

另一種老年人生活方式

以上,是中國最典型的老年人群體生活方式之一。

無論是獨居老人,還是隨遷老人,他們都有一些共同點:

比較慘,基本沒有社交圈和社會關係。

獨居老人沒有,自己一個人呆著;

隨遷老人也沒有,時間和精力被子女兒孫捆綁著。

看到這,你會想:

難道大部分老年人真的就註定會過得很慘?

難道晚年真的就註定不能過得比年輕時候更加自由自在一點?瀟灑一點?

當然不是。

有一些人的老年生活,就相當精彩,相當瀟灑。

美國德州有4對夫婦,他們是認識超過20年的好友。

孩子們長大了,自己也老了。

於是,他們就聚在一起,商量著買一塊地。

這塊地,位於一片草原上,靠近Llano湖泊,風光很美。

他們在湖邊建了4座連在一起的房子。

每個房子都是獨立房間,但同時又都相互連通。

屋內設計陳列,也很精緻,很舒服。

有雨水收集器,有太陽能供電板。

他們買了書,買了吉他,買了各種有趣的玩兒的。

閑暇之際,可以一個人呆在房間裡看書,也可以聚在一起開派對,彈吉他。

你看,這種老年生活,一點都不慘。

相反,老了是一個愈加瀟灑,自由度愈加高的過程。

他們漸漸放下事業的雄心、對孩子的責任。

到了這個年紀,是時候為自己多考慮一些了。

自己的愛好,自己的夢想,自己的感受。

當然,這是美國。

那麼,中國有沒有類似的例子?

一樣有。

6、

李軍老人已經84歲了,是個獨居老人。

李軍身材瘦削,但依然硬朗,耳聰目明,步履矯健。

用他自己的話來說:

老年人的常見病,我一樣都沒有。

同樣是獨居老人,怎麼做到的呢?

原因很簡單。

如今84歲的老人家,退休很長時間了,但他依然在工作。

他現在在做著一份特殊的工作:

人體模特。

簡單來說,每次上班,他都要去大學,給學生們當人體模特。

脫下所有的衣服,赤裸著,找到一個舒服的坐姿,然後保持身體不動,供學生們素描臨摹。

每到課間休息,他就四處走動一下,和年輕人攀談。

挨個看學生們的畫作。

老人家很喜歡品畫,如果看到有畫得非常好的,他就會很開心,欣賞很長時間。

▲李軍老人工作。

老伴去世十幾年了,小兒子也去世了。

剩下兩個女兒和一個大兒子,每個月過來看他一次。

他是非常典型的獨居老人。

但李軍自己說,不獨孤,不寂寞,有一份工作挺好的。

「我不想一個人就這麼無聊地過日子。」

他對這份工作看得很重,很有意義。

「應該用藝術的眼光看待人體模特。」

這份工作收入多少呢?

不多,一個月大概也就一千來塊。

但能帶來成就感和價值感。

一個人,往那一坐,所有人齊刷刷盯著自己,全神貫注開始畫,然後自己就出現在別人的作品裡。

你會發現,自己是被需要的。

這就是價值感。

要想一個老人家活得充實且快樂,有多難呢?

不難。

不需要太多錢。

只需要給他一些自由空間,讓他隨意去做自己想做的事情;

能感知到自己是能給自己做主的。

然後,獲得報酬,獲得尊重;

能感知到自己是被需要的,是有價值的。

然後,收穫熟悉的朋友和穩定的社交關係;

能感知到自己是不孤獨的。

就夠了。

7、

讓70歲的老媽出去打工,是至孝

《北京晚報》的報導,家住西二環的郝大媽,退休了近10年,一個月退休金4000多。

在晚年消費上面,完全沒問題。

這10年時間,相繼完成了環遊世界、去老年大學上課、公園健身之類的夢想。

之後,她還是決定,要繼續找一份工作。

不然日子太無聊了,生活太沒有意義了。

哪怕只是一份普通的保潔員呢。

▲北京晚報

已經70多歲的曹大媽,退休前做的是會計,對企業帳目管理,很有經驗。

退休後,最多時候,連續兼職了6家公司的會計。

每個月集中出報表的時候,拉上老伴一塊兒幫忙,彷彿又回到了年輕時一起打拚的年紀。

用曹大媽自己的說法:

「我並不覺得累,相反很是充實。要不是退休後有份工作,我真不知道乾點什麼好。」

▲北京晚報

再以我為例。

我是典型的廣漂,畢業之後直接來廣州。

一個人吃喝拉撒玩樂,找工作,創業,全都是自己的事兒。

父母基本不管。

我謝天謝地,不管太好了,管了反而不好。

那我爸媽在乾嘛呢?

他們已經到退休了年齡了。

但我媽還在在工作,找了一份在婦幼保健院打雜的工作。

每天十一點多上班,晚上7點下班。

每天和一幫與她同齡的大媽做做事,吹吹牛。

嘮嘮哪家女兒又出嫁了。

嘮嘮哪家兒子還沒結婚。

嘮嘮誰家孩子工資高,結婚生兒子快。

基本上到這個年紀,聊這些話題,是老年人的剛需。

不和同齡老人聊,就得和自己的兒女聊,或者憋著。

問自己,如果你爸媽和你聊這些,你受得了嗎?

平心而論,我受不了。

不如她去打工,不如她去和她的閨蜜姐妹聊。

每次我打電話給我媽,感覺她都很爽。

下了班,不是在和閨蜜姐妹扯淡聊天,就是在樓下打牌。

打牌的聲音嘩嘩響,感覺每天手氣都很好。

我固執地認為,這是一種很好的狀態;

我固執地認為,我媽過得比我好。

煙塵中,硬硬地撐著她自己的字牌和遠方。

我爸比我媽大,也到退休年紀了。

但沒有歇過,在一個地方做監理,簡單來說,就是管工程質量。

然後,幾十歲的退休老人家,現在要開始各種考試,各種過關。

天天在我家群裡發各種雞湯動態:

例如:學習學習再學習。

我估計是他在上課。

例如:抱怨課程好難,都聽不懂。

預估考試可能會掛科。

我通常看了會哈哈哈哈哈哈哈。

笑得很幸災樂禍。

讓你小時候總是逼我考八九十分,現在知道難了吧。

你看,這是多麼好的狀態。

父母子女,各司其職,各自有各自的事兒,各自相互關心,但不會過分干涉。

我媽勸我考過公務員。

我說不考。

後來,不考就不考了,就算了。

我姐性子野,從我家出發,在全國野了一遍,才又回來。

我爸媽從來就沒有催婚過。

可能是自己太忙了,懶得催。

子女成年後,有責任,也有義務能管好自己的生活,對自己負責。

這個時候,父母以任何形式強硬地插一杠,

例如找工作,非要你找什麼什麼工作;

例如結婚,非要你什麼時候結婚,和什麼人結婚。

對子女來說,是噩夢。

對父母來說,子女一旦反抗,也是噩夢。

為什麼我說70多歲還能出去打工(自願)是一種福氣?

而支持70多歲的父母出去打工,是孝順?

因為老年人能夠忙,忙就意味著充實。

意味著融入到一個社交圈,意味著是被需要的。

這當然是福氣。

閑是最可怕的事,閑出萬病,閑出萬事。

本來沒事,閑著閑著,也有事了。

支持父母出去打工,本質上,就是老年人不被困在獨居生活裡,不被困在子女手上。

能夠去忙自己的事,在需要自己的地方,找到價值。

8、

具體來說,打工式養老,好處顯而易見。

1、老年人更有目標感/價值感

對於老漂族來說,他們最需要擺脫的,就是對子女的依賴。

或者說,子女對他們的捆綁。

如果有精力,他們更應該找到適合自己的生活方式。

哪怕去工作,去做自己喜歡的工作。

退休後還在工作的老人,往往更健康,也更年輕。

美國密歇根大學的一項研究顯示:

有目標感的老年人,往往更長壽,晚年生活質量更高。

2、有自己的社交圈

獨居老人最可怕的,就是沒有自己的社交圈。

獨來獨往,一個人。

最極端的情況,就是去世了,無人知曉。

工作能避免這個問題。

工作能讓老人家融入新的群體和社交圈,通過工作本身和社會發生交集。

人有了朋友,就沒了孤獨,生活也就沒了大部分的陰影。

社交一直是硬剛需。

年輕人下了班要去擼串玩吃雞。

這一點,老年人一樣。

3、預防老年癡獃癡呆

老年癡呆有多可怕?

喪失記憶,智商退化,大腦退化,行動不便等等。

但工作起來,能極大助於老年人預防老年癡呆。

俄羅斯阿爾茨海默氏症研究中心的科學家們對284名中老年患者的記憶裡進行研究。

結果表明,那些從事與人類交流工作的老年人,患老年癡呆症的幾率更小。

支持老人家出去打工,認識一幫新朋友,沒事打打牌,聊聊天,扯扯淡。

本身就是老年癡呆症最好的預防。

4、絕對能有效緩解家庭矛盾

家庭矛盾的產生,無非來源於兩個方面:

父母看子女不爽。

子女看父母不爽。

最好的狀態,是父母過父母的生活,子女過子女的生活。

父母有自己的事兒要做;

子女有自己的事兒要做。

沒有任何一種關係,經得起長時間零距離的考驗。

親子關係也一樣。

隔開一定的物理距離,剩下的都是美好的關心和掛念。

父母一旦忙起來,哪有時間管你,不會強摁著你的頭讓你做這做那。

父母一旦忙起來,你送過去的,都是關心。

9、

父母沒有義務貢獻自己的晚年給你。

有位老人家總結了自己的醫生,差不多也是中國老人的縮影:

(我們這一生)十年在鬧騰,十年在學校,之後又是上山下鄉,又計劃生育……

老了之後,我們中國人又養成這個習慣,傳統習慣一樣,需要來照顧小孩。

你看,他們也是真的很無奈啊。

我看到過一個新聞,一位老人家,明確拒絕女兒的要求她過去照顧孩子的請求。

然後,和老伴買了飛機票去三亞玩。

理論上來說,老年人,退休了,又有閑錢,當然可以自我主宰自己的生活,甚至可以更自由一點。

結果女兒發飆了,說她自私,完全不顧子女,甚至放出狠話:

你現在怎麼對待我,以後你真正老了,你看我怎麼對待你。

這種話,很傷人。

傷人最深的,往往就是最親近的人。

我不是來討論對錯,只是這種觀念,很流氓,很自私。

帶著年輕人特有的流氓與自私。

年輕人必須要意識到一點:

父母沒有義務把自己的晚年貢獻給你,供你壓榨。

哪怕理由很高大上,例如照顧孩子之類的。

孩子是你的,憑什麼甩鍋給父母呢?

年輕人在遭遇婆媳矛盾的時候,知道大喊:

讓你媽不幸的,是你爸,憑什麼找我?

如果話語權在老年人手裡,老年人也可以大喊:

孩子是你生的,你憑什麼綁著我去給你照顧?

我照顧好你,就完成了自己當父母的使命。

沒有義務再把自己的晚年,貢獻給你。

這是一種新的養老觀念,但對老年人本身,是最好的。

年輕人,我們,都需要轉變觀念:

1、一個人的晚年,應該是自由度更高,更瀟灑的晚年,而不是更受束縛的晚年,畢竟忙碌了半輩子。

2、父母沒有義務替你照顧你的孩子,照顧你成年後的基本起居,這是你自己的事兒。

3、如果老人家決定出去打工,自願出去打工,應該支持,至少不能強迫老人家留下來。

4、打工,只是一個代名詞;更深層次的意思,是希望老年人即使在退休後,在晚年,依然能熱愛生活,找到自己的價值。

最牛的,例如《活出生命的意義》一書作者,維克多·弗蘭克爾。

67歲學開飛機,80多歲登上阿爾卑斯山。

他可以,我們的父母也可以,到我們老了,一樣也可以。

5、任何一種關係,都經不起上時間零距離的考驗,包括親子關係,夫妻關係。

保持一定距離,是必須的。

和父母最好的狀態是,他們有自己的事兒,你有自己的事兒,相互關心與觀念,保持定期頻率見面和通電話,但不互相強行干涉。

我知道這比較難,需要自製力,好的觀念,需要家人的支持。

但好的生活,一向是比較難的。

參考文獻:

[1]桂世勛.獨居老人廣義居家養老保障狀況及其精準關愛——基於中國大城市城區70歲及以上獨居老人的問卷調查[J].華東師範大學學報(哲學社會科學版),2019,51(03):141-151+176.

[2]李強,徐剛,張震.城市高齡獨居老人的孤獨感及其影響因素研究[J].華東師範大學學報(哲學社會科學版),2019,51(03):160-171+177.

[3]張瑩.隨遷老人在社會工作融入中存在的問題探討[J].法制博覽,2019(13):298.

[4]廖愛娣.中國流動老人研究現狀及展望[J].成都大學學報(社會科學版),2019(02):13-20.

[5]董博,張麗娟,宋艷麗,王雪.城市社區隨遷老人應對方式、社會支持與主觀幸福感的關係研究[J].護理研究,2019,33(05):766-769.

[6]冀雲. 老年人權益保障工作需得到更多重視[N]. 中國人口報,2019-01-07(003).

[7]劉艷花.高齡老人居家養老現狀調查——基於五位獨居老人的個案訪談研究[J].勞動保障世界,2018(33):18-19+21.

[8]杜海蓉.我國老年人力資源開發困境及出路[J].合作經濟與科技,2018(21):109-111.

[9]楊屹鴻,李家文.老年人音樂學習對自身認知加工速度、工作記憶容量和流體智力的促進效果[J].中國老年學雜誌,2018,38(14):3426-3428.

[ 好書推薦 ]

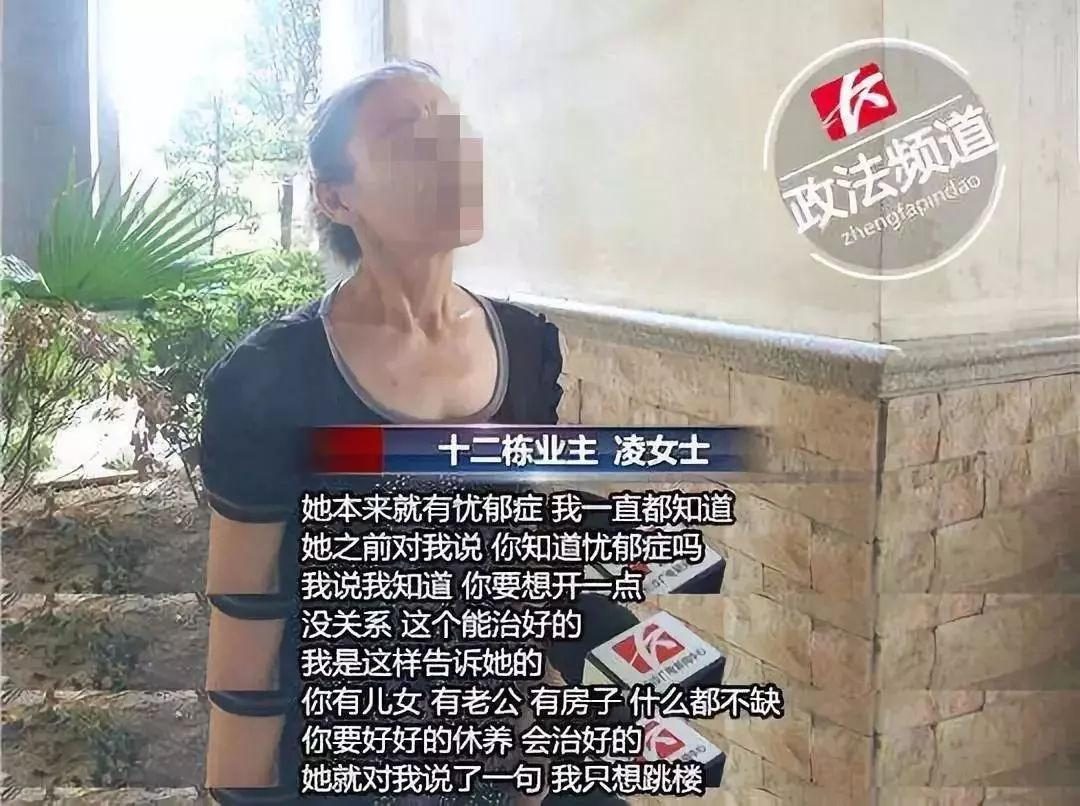

抑鬱症在全球都是最普遍的心理健康問題。實際上,有五分之一的女性和十分之一的男性在其一生中都有過抑鬱的經歷。因為抑鬱症過於普遍,所以有時候會被稱為心靈感冒。然而這種認知未免失之輕率,容易讓人誤會得了抑鬱症也沒什麼大不了的。如果你或者你的親朋中有人得了抑鬱症,你就會知道抑鬱症會讓人變得格外脆弱,會顯著地影響日常生活。

當你被診斷患有抑鬱症,在尋求康復的道路上,你可能會有一些疑問。也許你想知道什麼是最佳的治療方案,想了解自己的治療是否取得進展,以及你應該告訴誰你得了抑鬱症。本書的目的就是為抑鬱症人士及其家人提供一套通俗易懂、易於上手、以證據為基礎的策略,幫助他們應對和解決自己的問題。通過閱讀本書,你將知道:

·什麼是適合自己的治療方法;

·在康復中你有望獲得什麼;

·睡眠與飲食習慣的微小改變就能帶來不同;

·如何監控自己的治療進展;

·隨著狀況的好轉,如何調整治療策略;

…………

有了這份指南,你可以與無數從抑鬱症中康復的人士一樣,變得更為強壯、健康和快樂。

播放GIF

播放GIF