最近十年來,我基本上不再買書了,一則沒地方放,再則沒時間讀。但2009年中華書局的《近代藏書三十家》剛剛出版不久,我就去北大一個書店買了一冊。其實,這書我早就讀過原版的,覺得興味盎然,非常有意思。所以,這次引進台版,又勾起了我自購的興趣,再讀之後,還做了一些筆記,以表敬意。而南京圖書館沈燮元先生,也曾幾次跟我說起此書,讚許有加。我對這書的作者蘇精一直非常關注,希望他在這方面的新作,不斷湧現,以饜眾想。但看他在新版的後記中說,他的興趣已經轉移至傳教士,不禁感覺有些失落。也因此之故,對他的其他著作一直沒有關心過。

最近因工作所需,得友人一瓻之借,讀到了蘇精先生的《鑄以代刻》,才發覺原來他的新作,依舊精彩紛呈,令人忘倦,不僅完全可以彌補作者不再從事藏書家研究這一領域的遺憾,還能持續予人以新知。衰年變法,而又如蛹化蠶,實在是難得一見的學術先鋒,令人景仰不已。

石印才是真正危險的殺手

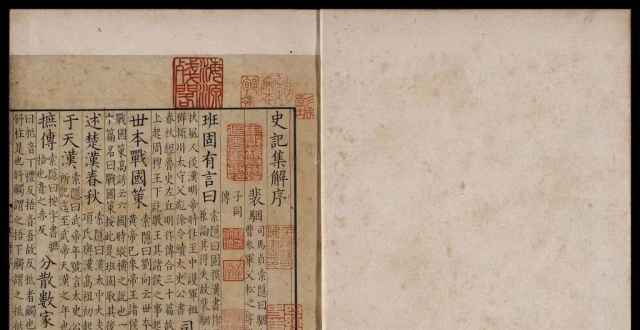

《鑄以代刻》其實是一部論文集,不過主題非常集中,完全能夠自給自足。綜而論之,就是講述了墨海書館、英華書館和美華書館這三家在中國近代出版史上舉足輕重的機構的前世今生,勾勒了傳教士以及他們所帶來的活字印刷,對傳統中國的雕版事業所形成的顛覆性的變局——其中一以貫之的論點,就是本書的題目:鑄以代刻。

從結局上來說,這一觀點顯然毫無問題,但事實上,格於本書的研究重點所限,書中甚少涉及的石印,才是在十九世紀後半葉對雕版印刷構成真正危險的殺手,而非書中所述的中文活字印刷。從道光初年(1826)石印術傳入中國,到民國晚期基本上退出出版領域,這百年左右,石印對傳統的雕版,幾乎形成壓倒性優勢,其中的關鍵,正如楊麗瑩博士在新著《清末民初的石印術與石印本研究:以上海地區為中心》中總結的那樣:

一,無論照相石印,還是手寫石印,都與傳統雕版印刷出版物有許多相似之處,它對中國人的閱讀習慣沒有發生大的影響;二,石印技術是一種適合小規模生產的印刷技術。我國原有的雕版印刷業本身就是規模較小的手工業,所以容易轉型;因此,沒有對原有的民間書業產生巨大的衝擊。三,在鉛印技術尚未取得突破,工業化程度不高的時期,石印技術快速簡便的特點,順應了當時中國社會對各類書籍出版的需求,包括對傳統典籍重印和新學書籍出版的需求。

只是,民國中期以來,因鉛印等更加便捷的現代印刷手段的發明與引進,廣義的“鑄以代刻”才真正成為現實。從這個層面上來說,蘇先生這個標題,是有些以果代因了。

西式中文活字印刷至上

從明末的耶穌會士入華開始,傳教士除了口頭宣講福音之外,還有四大輔助手段,即印刷出版、醫藥治療、學校教育及慈善救濟。當時的天主教士大都接受以傳統的中國雕版印刷,作為其傳教或宣傳知識的方法。與此同時,在東南亞一帶向華僑傳教的教士,也採用了木刻這一技術,如菲律賓的西班牙多明我會傳教士所刊行的高母羨(P. Juan Cobo,1546-1592)《無極天主正教真傳實錄》(Pien-Cheng-Chiao Chen-Ch’uan Shih Lu,1593,馬德裡國家圖書館藏)、《天主教理》(Dotrina Christiana en Letra y Lengua China,1593,梵蒂岡圖書館藏)和佚名撰《天主教理》(Doctrina Christiana en lengua espanola y tagala,1593,美國國會圖書館藏)等。

這一傳統,直至第一位來華的基督教傳教士倫敦會的馬禮遜(Robert Morrison,1782-1834)時,仍然被遵循不悖——他的二十一種中文著作中,有十九種都是由雕版印刷的。但嘉慶以來,因教案逐漸增多,朝廷對傳教嚴加控制,使得馬禮遜處境唯艱,雕版印刷對他和他的傳教同道而言,不僅在技術上,而且在成本上,都越來越難以承受。正是基於這一點,馬禮遜開始嘗試引進西方的印刷術,來繼續其傳教事業。事實上,馬禮遜不僅嘗試採用了西法鑄造中文活字,中國內地第一台石印機器,也是由他引進的。

石印技術在馬禮遜的繼承人麥都思(Walter Henry Medhurst,1796-1857)手中得以發揚光大,在巴達維亞(Batavia)印刷所時期,麥都思甚至發明了將活字與石印合二為一的印刷方式。但是,由於當時手工寫樣的石印術較為落後,墨海書館搬遷到上海之後,又缺乏石印所需的印石與油墨,最終倫敦會在上海的印刷所最終並未採用石印這一技術。

馬禮遜在雕版印刷屢屢受挫之後,便開始設法採用活字,並力推活字。他的這一指導性意見,一直為後來的麥都思等人遵循。在先後嘗試了印度雪蘭坡(Serampore)活字、湯姆斯(Peter P. Thoms)活字、戴爾(Samuel Dyer,1804-1843)活字之後,倫敦會所屬的這個印刷所,最終在遷往上海的墨海書館時期,迎來輝煌巔峰。但墨海書館持續不過短短二十三年,便因偉烈亞力(Alexander Wylie,1815-1887)的離去以及人事問題關門大吉。而此後的傳教士印刷所,便由美國長老會(Presbyterian Church)的美華書館(The American Presbyterian Mission Press)一家獨大了。

美華書館壯大的關鍵人物是薑別利(William Gamble,1830-1886),他也是秉承西式中文活字印刷至上的原則,來管理這一基督教在遠東最大的出版印刷機構的。美華書館的活字資源非常豐富,除了上述的戴爾活字之外,還有原在寧波華花聖經書房的柯理(Richard Cole)受香港英華書院之聘後,在戴爾活字的基礎上,完善的兩套小型鉛字字模,即香港活字。另外,還有薑別利指導寧波刻工王鳳甲打造的上海活字大小兩種、貝爾豪斯(Augustus Beyerhaus)打造的柏林活字、李格昂(Marcellin Legrand)打造的巴黎活字等,一共大小六副活字。不僅如此,長期主持美華書館的薑別利甚至還發明了電鍍銅板,用於中文印刷,從而大大節約了重複排版的時間、費用,也避免了許多校對的問題。

對這一發明的意義,薑別利本人的看法最為直觀,他在1868年的美華書館年報中稱:“在美華書館的歷史上,剛結束的這一年將以成功開始電鍍銅板作為標誌。”他認為:“一旦金屬版可以生產的像木刻版一樣便宜,中國人可能會接受我們的方法,同時放棄他們的方法。”

在回復實際上執掌美國長老會外國傳教事務的婁睿(Walter Lowrie,1784-1868)信中,薑別利也說到了電鍍銅板的優越性:

從各方面考慮後,我認為我們生產電鍍銅版會比中國人生產雕版大為便宜。果真如此的話,我毫不懷疑一段時間後他們將會放棄木刻印刷方法,改用我們的電鍍銅版,至少總會有些人採用我們的電鍍銅版來經營印刷生意。因為中國的圖書銷售緩慢,他們以木刻印刷時每次都隻印一至兩百部,並將雕版保存留待以後再印。因此他們總是說,我們的活字印刷方法儘管精巧,對他們而言卻不實用,因為只為重印少數幾百部而重新排版根本不劃算。

可見,薑別利對自己的發明充滿信心,認為可以從此完全替代中國傳統的印刷方法。

活字美感的先天不足

事實上,傳教士們鑄造的這些活字,都有一個先天的不足,就是美感。而正是這一缺陷,成了傳教士的活字最終被替代和摒棄的主要原因。這種漢字的視覺美感,對中國計程車大夫而言是非常重要的,它形成於飽經文化浸潤之後的對美的認知,幾乎細微至不可言說,但又異常重要。從二十世紀初期開始,商務印書館就開始尋求新的活字字體,意圖替代這些傳教士活字。終於在上世紀二十年代中期以後,中國的本土出版企業發明和引進了楷體、粗體、宋體和仿宋體,這四種新的字體,開始在中文印刷中起到主導作用。

來華傳教士也很早就注意到這個美感問題。浸禮會傳教士馬煦曼(Joshua Marshman,1768-1837)在孟加拉塞蘭坡(Serampore)用中文活字印製其《中國言法》(Elements of Chinese Grammar,1814)時,在序言中就曾言及此事,但他卻認為,這種美感上的欠缺,不會影響到書本的易讀性。之後,倫敦傳道會的馬禮遜對漢字排印的美感也異常注意,他曾在其所編《華英字典》(A Dictionary of the Chinese Language)的導言中說道:“漢字非常優美而且令人印象深刻,精美的中文書寫體……給人生動的印象,它的力量與美麗是字母文字無法企及的。”

正是出於這樣的認識,當時的傳教士也在不斷反思,努力提高漢字活字的美感。1833年,一位傳教士曾投書《中國叢報》(“Literary Notice”,Chinese Repository)說:“(新東印度字體)不僅不精致,而且非常外國化。在可以使用雕版印刷的情況下,我們是不會使用這種字體來印刷《聖經》和其他福音書的。雕版印刷比我們在澳門、馬六甲或者塞蘭坡見到的金屬活字都要好。”也正是因為這種對美感的不斷追求,傳教各會才不惜巨資,反覆嘗試,希望能夠鑄造出最符合中國審美的字體。但遺憾的是,他們的這些努力,最終還是因為種種原因付之東流。

拚合字是個偉大的創舉

在蘇精的書中,還提到了一個極具價值的拚合活字的方法,即拚合字,巴黎活字就是較早的拚合字實例。

為了節約成本和時間,李格昂的巴黎活字對大多數的漢字都采取按照偏旁部首拚合的方式,只有無法拆解拚合的字才逐一打造。據其1836年所編的宣傳小冊(Chinese Metallic Types:Proposals for Casting a Fort of Chinese Types by Means of Steel Punches in Paris)所言,他計劃打造八千八百四十八個活字,只有無法拆解拚合的漢字才打造全字,若是可以拆解拚合的漢字,則分別打造部首偏旁與其他部分的活字。一個部首活字,可以拚合數個以至數百個漢字。這樣一來,八千八百四十八個活字就可拚合成三萬個以上的漢字,省下打造字范、翻製字模的大量成本和時間。

與李格昂的巴黎活字有異曲同工之妙的,是柏林活字,也採用了大量的拚合字。到1859年,薑別利編印了貝爾豪斯柏林活字的樣本( Specimen of the Chinese Type)一書,包含全字兩千七百一十一個,三分之二大小的拚合字一千兩百九十個,一半大小的拚合字二十個、三分之一大小的拚合字一百零九個、數字和句讀符號十七個,加上部首兩百一十四個,一副柏林活字,合計四千三百六十一個字。而且字形和筆畫還算勻稱而清楚,相當接近中國人熟悉的文字樣貌,也沒有巴黎活字中一些顯得怪異或滑稽洋相的活字。但這種拚合字,尤其是上下拚合,很難在美感方面達到傳統雕版的高度,與中國士大夫的審美格格不入。

對這些缺點,傳教士們也認識得很清楚,如對華傳教士婁理華(Walter M. Lowrie,1819-1847)在給父親婁睿的信中就曾說過,希望廢除上下拚合的活字,並認為巴黎活字有四個缺點:一、直豎筆畫比平直筆畫粗重;二、筆畫結束時拖曳得過長;三、每字各筆畫間大小長短位置不勻稱自然;四、以同一個部首拚合數十甚至數百字,容易形成可笑怪異的字形。

事實上,對解決中文印刷中需要大量漢字活字這一問題,拚合字應該說是個偉大的創舉。雖因種種緣由,拚合字僅僅存在數十年就被徹底淘汰,但這種思路所蘊含的原理,從《說文解字》的五百四十個部首,一直到當代的漢字五筆輸入法,都是一以貫之的。

拚合字在中國也有實際的影響力,如出版世家金山錢氏的錢國寶就曾因此受到啟發。他在《江南北大營紀事本末序》中說:“近於上海設文富樓,用鉛字活板擺印諸書,有匯印《平寇叢書》之志。”又在《務民義齋算學三種序》中說:“今年余自造便捷器及泥鉛活字,廣印書籍,雖亦參用西法,而得古法居多。”

根據內蒙古圖書館研究員何遠景先生的研究,錢國寶這裡所說的就是漢字拚合字。而參照他的序言,則錢國寶可能不僅利用了拚合字,還自行研製了相關的印刷機器——便捷器。錢氏到底用他的新方法印製過多少書籍,現在還不能完全確定,但其《江南北大營紀事本末》一書,則毫無疑問是採用了大量的拚合字印成的。雖然錢氏自言“雖亦參用西法,而得古法居多”,但幾乎可以斷定,錢氏的活字必定受到傳教士活字的啟發和影響。

何先生關於錢氏活字是拚合字的論斷無疑極為精確,但他誤信錢國寶的宣傳,以為錢氏真的自鑄活字,卻是千慮一失。如果仔細比對所謂的錢氏活字與美華書館活字,可以發現其實二者就是同一副活字。也就是說,當年錢氏不過是請美華書館為其代印書籍而已,所謂自造泥鉛活字,也只是故作狡獪罷了。

無論如何,出身出版世家的錢氏願意採用拚合字來印製書籍,足以說明這種新的印刷手段的精彩特出之處。而蘇精書中多處論及巴黎活字與柏林活字,無疑可以幫助我們更加深入了解拚合字的緣起以及影響。如果他能專力將這一問題辟為一章,予以更加細致的解讀與說明,可能更有利於對這一科技史和印刷史上具有重大意義的發明做進一步研究。

結語

蘇精的書中,還提供了很多我們之前注意不夠的文獻線索,比如美部會檔案、美國長老會外國傳教會檔案等。這些資源,都是過去我們所不太詳知的文獻,對相關研究而言也是極大的寶庫,是域外審視禹域的極佳范例。而蘇精此書的成功,無疑就是這些文獻價值的最好注腳。如果國內相關研究者,以此為出發點,不斷深入探研,則不僅對近代的出版研究,也對基督教入華史、中國近代史研究,都會有極大的推進。(文/柳向春)

本文轉自澎湃新聞 http://www.thepaper.cn/