“活著為了著書,著書為了活著”:司馬遷的工程

文/[美]宇文所安

這是一個永遠都沒有答案的但仍然十分重要的問題:在寫下《史記》的最後一個字、捆上最後一卷竹簡之後,司馬遷怎樣了?在完成《史記》之後,司馬遷又是誰?這個問題指向一個我認為在當時還很新的“作者”(authorship)的概念。對於這個沒有答案的問題,一種可能的回答是:在完成《史記》的那一刻,司馬遷變成了他現在仍然還是的那個“寫了《史記》的人”。《漢書·司馬遷傳》對於他生命中的這一階段保持了耐人尋味的沉默。我們也許可以把他的《報任安書》視為這一階段的產物,不過,在這封有名的信裡,司馬遷談到他的著作時,口氣似乎是“未來完成時”:我們很容易把他的“仆誠已(李善注《文選》作‘以’,此處據《漢書》改)著此書”理解為“我將要完成這部書”。但是,無論我們怎樣理解這句話的時態——已經完成還是將要完成,它都是以一種回顧的口氣說出來的:完成意味著沒有遺憾,“雖萬被戮,豈有悔哉!”我們把這句話當成對未來的忖度,是因為司馬遷談到他的現狀充滿了痛苦和悔恨,而《史記》的完成會結束這種痛苦與悔恨的狀態。

司馬遷比大多數生活在他以前的作家都更喜歡為寫作這一行為尋找明確的先例。而且,他比任何先賢都更多地談到寫作(也頻繁地談到閱讀)。孔子作《春秋》這一典範在他的腦海中明顯佔據著突出的地位。但是,雖然上古時代後期流傳著孔子希望通過《春秋》為後世所知的說法,孔子仍然是“孔子”——聖人,一位比他的著作更偉大的人物。相比之下,司馬遷是一個激進意義上的“作者”;在他自己眼中,他的著作是他惟一的存在理由,千秋萬世之後,我們只是因為《史記》才知道他,他也只是因為《史記》才引起我們的興趣。

這部書的寫作經歷了兩代人:司馬遷和父親司馬談。它是一個浩大的工程——查找、閱讀資料的困難,以刀、筆在竹簡上書寫本身的困難,遠非有了紙、筆和標準字體的時代所能想象,它改變了寫作和一個人的生活之間的關係。這種寫作工程,不僅僅是一個人在他的生活中所做的眾多事情之一,不是一個人對於他生活中某種臨時情境的回答,也不只是寫下在書寫之前即已存在的思想(如我們想象哲學家的寫作那樣)。這是一部在其特定的內容被發現、研究和書寫之前就已經決定了其目的和意義的著作。這樣的工程,與思想家把寫作當成保存和傳播思想的工具,意義截然不同。

我認為,司馬遷是第一個把著述當作“工程”的人。這樣的說法,自然會招致反對意見。一方面,當時通行的看法是孔子就是以“完成工程”的方式寫作《春秋》的;另一方面,還有諸如《呂氏春秋》這樣的集體著述工程,《呂氏春秋》作為一個整體被規劃和組織安排的事實使得它成為《史記》的先例。但是,毫無疑問,司馬遷和他的著作之間的關係,完全不同於據說是《春秋》作者的孔子和《春秋》的關係,也不同於呂不韋和由他主持編寫的《呂氏春秋》的關係。孔子和呂不韋都僅僅把著述視為他們生活的一部分,他們生命的真正重心在別處。司馬遷卻主要是一個“作者”,他的著作是一個極為具體的實物,他能夠想象、也的確想象了它的未來。雖然司馬遷不斷把自己比作那些在身體遭到殘害之後發奮著書的前輩,但是他忽略了一個基本的事實:那些前輩寫作,是因為他們遭受了痛苦;司馬遷卻選擇了忍受痛苦,是因為他要繼續著書。而且,在接受了宮刑之後,如果不寫作,如果沒有這個偉大的工程,他就失去了生存下去的理由。

在司馬遷為他自己樹立的前輩典範——演《易》的周文王,作《春秋》的孔子,賦《離騷》的屈原,寫《國語》的左丘明和著兵法的孫子——中,他尋找一種“指向未來”的寫作模式。在上古中國的後期(戰國、西漢),寫作(不是抄寫以前的文本)是指向現在的:寫作是一種傳播的技術,用以影響現世,為作者博取聲名。雖然司馬遷為自己找來那麽多先例,但是據我看來,他第一個激進地提出了一種與時尚相左的觀點:他宣稱,這是一部僅僅為了未來而存在的著作,既不是用來給當代讀者增長知識,也不是為了改善作者的名聲。在《報任安書》中,他說他要把此書“藏之名山,傳之其人通邑大都”,也就是說,要把它留給一個能夠傳己書於通邑大都的人(非常特別的措辭)。這部著作的流傳和閱讀都是作者的身後事,至少是超出了作者的控制範圍。這樣的話,把我們帶回到司馬遷所想象的在著作與作者之間存在的獨特關係上來。

與據說寫作了《春秋》、希望通過《春秋》為後世所知的孔子不同的是,司馬遷為自己的書做出了十分具體的計劃。在他的想象中,《史記》經歷了隱藏、發現、傳播這幾個過程——與西漢時期“古文”經典在孔子家牆壁夾縫裡面的重新發現有著奇異的相似之處。

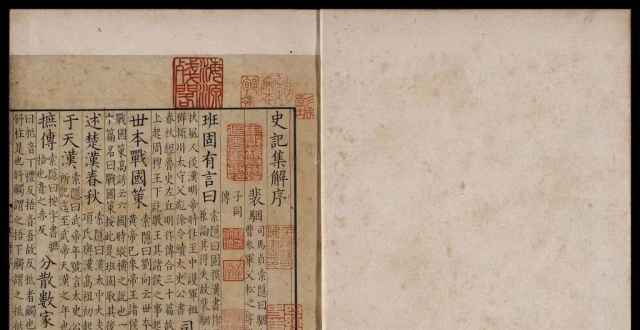

《史記》宋刻本

當司馬遷引述他的前輩典範時,曾用過一個十分有趣的詞。在《史記·太史公自序》中,上大夫壺遂說:“孔子時,上無明君,下不得任用,故作《春秋》,垂空文以斷禮義。”在《報任安書》中,司馬遷提到左丘明和孫子時說:“思垂空文以自見。”“空文”是一個特殊的語匯,因為與它相似的“空言”“空語”都明顯是貶義詞,在《史記·日者列傳》中,“空文”曾作為貶義詞出現過(“飾虛功執空文以罔主上”),意味著“沒有基礎的言論”。人們對《太史公自序》和《報任安書》中的“空文”做過很多褒義的或者至少是非貶義的解釋。這些“文”顯然不是“徒勞無功”(“空”的這個意義,《史記》沒有用到)的文字,雖然也許在某種意義上是“沒有基礎”(“空”的另一意義)的。這裡,“基礎”指在文本裡出現並對其文本做出解釋的作者和他的參照世界。因此,我想我們應該把“空文”理解為“文字而已”——也就是說沒有作者的文字。但是,通過這些文字,以作者身體的缺席為標誌,作者的判斷卻能夠在行文中顯示,作者從而得以“自見”。

如果這是“空文”的含義,那麽,這是一個具有重要文化意義的時刻:它代表了後面有人的文字和後面沒有人的文字之間的對立。在《春秋》《國語》和《孫子兵法》這些例子裡,“空文”的說法並非對寫作的批評;相反,這種說法包含著一種特殊的彌補作為平衡。作者們被置於晦暗的境遇,被流放、疏離;寫作正是這種疏離和隱藏起到的作用。他們的著作在他們身後流傳,使他們“自見”,向對於他們來說屬於缺席的讀者呈現他們的面目。那麽空文——沒有作者的文本——同時也是作者得以再現的媒介。想到司馬遷對於身體的摧殘、自我毀滅以及內在自我身份的著迷(看看豫讓、聶政、侯嬴、左丘明、孫臏),我們不難理解,為什麽在一個人完全地呈現於世界之前,身體必須首先被摧毀。

就連班固似乎也明白在司馬遷的個人神話中,生命與寫作之間的彌補性平衡。如果我們在《漢書·司馬遷傳》裡面尋找司馬遷完成《史記》之後的生活記載,我們一無所得。但是,我們發現了一個典型、簡略而含蓄不盡的陳述:“遷既死後,其書稍出”——在司馬遷身後,他的著作逐漸地出現在世間。

這把我們帶到就司馬遷與《史記》之間的關係來說應該被提出而又是最難回答的問題之一:這部書和家族的男性後嗣之間是一種什麽樣的關係?讀《自序》和《報任安書》的時候,沒有人會不注意到司馬遷強烈的家族觀念。除了《離騷》中對於祖先家世的宣告之外,很難找到這種來自個人的對於家世的關懷——真找到的時候,往往是在《史記》裡面。在後來的中國傳統中,把自己放在家庭、家族的背景之下進行定義變得司空見慣,所以,使人很容易忽視這種做法在這一時期的奇特性。

很難說這到底在司馬遷遭受宮刑之前就已經是司馬家族所特有的自我意識之形態了呢,抑或這是宮刑帶來的結果。不過,當一個被閹割的人對自己的家族世系一直追溯到遠古、並做出詳細的描述時,我們不太可能忽視個中內涵。當這個人聲稱他的著作並不是為了現世而寫,而是為了在未來再現他的時候,這同樣應該引起我們的注意。這部書將成就他的“名”,這部書是他父親工作的繼續,也是據說曾經在上古時代負責“世典周史”寫作的司馬家族世世代代的宏偉目標。延續家族之“名”(姓氏、名聲)的工作在司馬遷這一代從身體轉入文字:所謂“成一家之言”。有意思的是,在司馬遷死後,這部巨著的保存,也就是“家族之名”的延續,轉到了司馬遷外家的手中:據班固記載,是司馬遷的外孫楊惲擔負起了“祖述其書”的任務,從此《史記》才得以傳揚。“祖述”這個詞後來變得很普遍。在《中庸》裡,它的意思是“以之為典範”,“祖”這個字的本來意義——祖宗——被象徵性地使用,“以之為祖而繼述之”。楊惲所做的,正是把祖述這一詞從字面上加以實踐——他“繼承並弘揚了祖先的著作”,於是,祖述的標準含義漸漸變成了公開的宣傳。

書與男性後嗣(延續祖宗的姓氏、為祖宗帶來光榮)之間的想象性關係本身不能解釋為什麽司馬遷如此獨特地理解寫作,也不能解釋他為什麽從未來著眼思考這部著作,但是,它可以成為解釋的一部分。

《史記》如今的形態,很大程度上取決於它的資料來源,有些還存在,有些現在已經佚失了。我們不能把《史記》中的一切都歸於司馬遷的個人體會、個人經驗,就像不少後代學者所做的那樣。不過,無可否認的是,司馬遷常常把對歷史的解讀和自己緊密地聯繫在一起。除了這些個人判斷和回答之外,司馬遷還以如下幾種方式,在形式與體例方面,遠遠地超越了他采取的資料。首先,是《史記》這部著作的著述本身:它的革命性質往往會被滿滿一書架的正史所埋沒。我們要記住,這是一部個人和家族的工程,不是官方欽定的工程。這部書以及它的寫作和太史公的官位沒有關係——惟一的聯繫是司馬遷可以利用職守之便利查找歷史資料。在司馬遷生活的時代,“史”並不具備後來——中古、近代——“史家”的意義。是司馬遷,通過他非官方的著作,把漢朝的“古文獻家”改造成了這麽一種研究過去、記述過去的人物。不過,這種改變,就和他的著作一樣,都要等到未來才被認可。

電視劇 《漢武大帝》劇照

司馬遷對歷史資料所做的第二種形式上的改造是“列傳”的體例。正如司馬遷為了某一特殊的目的而重新創造自己的生命,他也同樣把“生平”作為佔據了這部巨著一半以上篇幅的敘事結構原則(著作的其他部分則以“世家”——也就是“家世”——為重心)。我們如今已經對史書的傳記體例過於熟悉,因此,還得做出一番努力才能想象得出司馬遷這番自我作古的創舉,在當時是多麽新穎、多麽革命。從史書裡面的人物傳記,到墓碑上面的碑文,這個傳統是直到司馬遷的《史記》廣為人知之後才開始形成的。上古中國的復仇史詩,特別是歷時悠久的吳越之爭(其中包含了伍子胥的故事),也許曾經在敘事上把人的執著追求、意志、長期目標和行動緊密聯繫在一起。但是,是司馬遷,找到了一個最適合表達目標與行動之結合的形式。《左傳》和《國語》的敘事原則十分不同,它們在講述那些復仇故事的時候,總是零星分散。《左傳》的編年體有臃腫、肥大之嫌,因此,後世的選家和編者往往“斷章取義”,從頭緒紛亂的編年記事中抽取段落或將其重新組合,以造成更接近於《史記》那樣的敘事形式。在戰國和西漢時期,敘事的統一性、完整性更多的時候是情節、事件的統一與完整。惟有“列傳”,體現了一個人被種種目標統一起來的生平,傳記裡面的敘事因素基本上都旨在講述這些目標的實現,而傳記的開頭與結尾則分別記敘了此人的祖先與後嗣。這種創舉出於一個把自己的生命視為完成某種工程、某種使命的作者,應該不是出乎意料的事情。

司馬遷惟一沒有想到的,就是一部著作會孕育其他的著作,而那些其他著作會多多少少留下祖宗的影子。每次我們看到一套奉《史記》為源頭的二十五史,我們都應該想到那位失去了生殖能力的先人,當他把世系從身體轉移到文字的時候,開創了一個子孫綿長而傑出的家族。

他山的石頭記;[美]宇文所安 著 田曉菲 譯

本期編輯:如斯非也