倪瓚與子久的交往可能是因為子久曾與倪文光同在徐琰門下共事,又先後學道於金蓬頭,所以子久常出入於倪宅,成為“清閟閣中一老友”,有時一住就是數月。子久在四十多歲時尚“自感專心用力,而未有得”,而倪瓚平生好蓄古法書名畫,子久在此經常欣賞、研究歷代藝術佳作,對提高自己的藝術格調、增加繪畫的“古意”有很大的作用。子久雖長倪瓚32歲,然而倪瓚成名很早,在當時雖然沒有受到社會的普遍重視,但二十餘歲便已名重上層社會,作品被公認為山水畫的最高品第“逸品”,藝術水準在“元四家”之上,可見雖有年齡差距,二人卻差不多是同時代聲名顯赫的大畫家。子久也認倪瓚為畫壇摯友,因為他的簡淡清遠一路的山水畫,“惟雲林能賞其處為知已”(黃公望題《江山勝覽圖》)。據《聽帆樓書畫記》載,倪瓚題黃公望《楚江秋曉圖》可知,至正九年(1349年),子久在倪瓚處居留月余,嘯詠書畫,成《楚江秋曉圖》,倪瓚“觀其江鄉野店,絕壑奇峰,複有匡廬洞庭之想”,於是歎曰:“清閟閣中更得一老友矣!”至正十三年(1353年)五月,子久又在清閟閣中用雪版箋與倪瓚合作《溪山深遠圖軸》。倪瓚對子久的畫藝讚賞有加,在二人歷時十年合作完成的《江山勝覽圖》上,倪瓚題道:“子久契友,雅志丘壑,潛心於繪事,而能獨造其妙……固為知已……”在題子久《溪山雨意圖》時,又言:“黃翁子久雖不能夢見房山(高克恭)、鷗波(趙孟頫),要亦非近世畫手可及。”二人均以董源為宗,有共同的藝術愛好,相近的審美情趣,所以經常在一起合作、切磋,相互在畫作上題寫詩文,關係非比尋常。子久早期的山水畫用筆濕潤、墨色淋漓,後期則常乾濕兼用,可能受倪瓚畫好用乾筆枯墨的影響。倪瓚五十歲左右家境衰落,可能要以賣畫貼補家用。他常向黃公望索畫,又常將黃畫加題贈予他人,可能並不是贈,而是賣給別人,因為倪瓚本人的畫太雅逸,不為一般人所接受,而子久的畫卻很受歡迎。

(《清悶閣集》卷九)又說:“大癡畫格超凡俗,咫尺關河千里遙。

倪瓚嘗題其畫雲:“本朝畫山林水石,高尚書(克恭)之氣韻閑逸,趙榮祿(孟頫)之筆墨峻拔,黃子久之逸邁,王叔明(蒙)之秀潤清新,其品第固自有 甲乙之分。然皆予斂袵無間言者,外此則非予所知矣”

危素,字太樸,博學善文,亦工書法,他比黃公望小30多歲,與黃是忘年交,也是向黃公望索畫最多的人。

從現有資料記載,黃公望55歲時,畫名尚未顯露,危素即開始向他求畫。雖然那時危素還只是二十出頭的毛頭小夥,但黃公望幾乎從不推辭,滿足他的要求。

黃公望60歲時,就為危素作了《春山仙隱》、《茂林仙閣》、《虞峰秋晚》和《雪溪喚渡》四幅畫。黃公望62歲時,畫名大震,也就在這一年,危素拿出從不示人的家藏宋紙二十方,請黃為他作畫。黃公望65歲那年十月,又為危素作《秋山圖》。曹知白題曰:“癡翁為危承旨作此,年過渭老,而目力了然,筆法古雅,大有荊關遺韻。仆之點染,不敢企及也。”黃公望67歲那年,相繼畫成了《柳市桃源》、《春林列岫》、《柳塘漁舸》、《桃溪仙隱》、《亭林蕭散》、《純溪歸棹》、《春江花鄔》、《長林逸思》、《秋江漁棹》等二十幅,終於完成了六年前危素拿宋紙囑其作畫的任務。

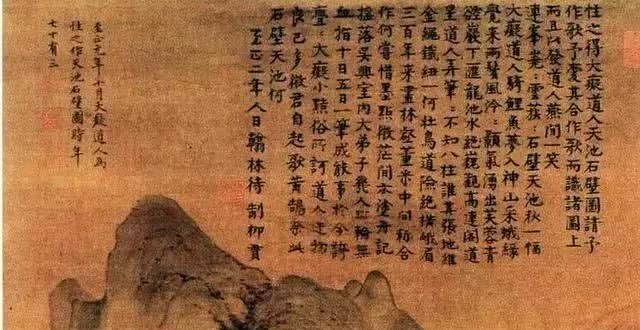

至元五年(1339),黃公望71歲,總結自己畫畫已經四十年,“每問水尋山,探奇歷勝,觸景會心,覺筆端生意勃勃,然尚感有所未逮”,於是,動手作《仿古二十幅》。過了兩年也就是至正元年(1341),危素遊虞山,觀七檜,涉桃源,泛尚湖,到黃公望寓所拜訪,看到他的《仿古二十幅》已完成過半。又過了兩年,黃公望畫完了《仿黃筌春林圖》、《仿巨然》、《仿趙乾》、《仿李思訓》、《仿王晉卿》、《仿王摩詰松岩夕照》、《仿項容》、《仿李昭道》、《仿關仝秋山圖》、《仿洪谷子》、《仿王示元》、《仿董源》、《仿范寬》等二十幅。是年八月三日,危素又去拜訪黃公望,見《仿古二十幅》已經完成,觀摩欣賞不忍釋手,轉而問黃公望:“寫此冊將自為珍乎?將為贈友以播傳乎?”意思是“你畫這套畫是為了自己珍藏呢,還是贈送朋友使其能流傳於世呢?”黃公望說:“君愛之,當以相贈。”——“你如果真喜歡,就送給你。”這是何等的慷慨大度。危素高興之情,當然是可想而知了。黃公望76歲時,危素又捧著上好的宣紙請黃作畫,黃公望就採用唐代王維的《捕魚》、《雪溪》二圖和楊升的《蓬萊飛雪》圖筆法,融入自己的構想,作了一幅《為危太樸畫》,又作了一幅《複為危太樸畫》,畫中峰巒疊嶂,筆勢爭雄。吳鎮評題曰:“……如老將用兵,不立隊伍,而頤指氣勢,無不如意。……”至正六年(1346)春二月望前一日,黃公望畫成了巨幅《萬裡長江圖》,圖中層巒疊嶂,煙雲出沒;平坡慢流,魚鳥翔湧;有千里之勢,四時天氣。這也是應五年前危素所囑而畫的,此時黃公望已78歲高齡了。

黃公望為什麽對危素有求必應?

我們從《寶繪錄》記載的元天歷元年(1328)危素的一次索畫中,知道了其中原因。那年黃公望60歲,他為危素畫了《春山仙隱》、《茂林仙閣》、《虞峰秋晚》和《雪溪喚渡》四幅畫的同時題了一段文字:“太樸先生頗喜余畫,每有所委,必婉詞相慰。蓋亦知繪事之不可急取也。此四幅興發則揮,思適則止。雖淹留五載,而先生不我責,稍有可觀,先生又為之欣然色喜矣……”原來,危素不但與黃公望交情非同一般,而更重要的是他懂畫,理解創作之艱辛,能夠與畫家分享藝術創作過程中的艱辛與快樂,並珍惜畫家創作的成果,可謂高山流水遇知音,對於畫家來說,沒有比這更快樂、更滿足的了。

我們再來看,元至順元年(1330),黃公望62歲時開始畫名大震,而就在這一年,危素取出家藏的二十方宋紙向他求畫。這些宋代的宣紙經歷長久,質地古樸,非常難得。危素平常珍藏家中,從來不給別人看,他“以為非大癡筆不足以當之”。也就是說,只有黃公望才有資格使用這批宣紙。可見他對黃公望繪畫藝術的折服程度。黃公望得到這麽珍貴的畫材,當然是喜不自勝。因為這批紙張極其珍貴,也無疑增加了作者的心理壓力。因此他“沉心構思,至於竟夕,未能數筆;偶以心事作惡,經月棄去,故淹滯六載”。可見畫家繪事之認真,構思之艱苦。經過了6年時間的苦心經營,直到至元元年(1335)67歲時,才相繼完成了二十幅作品。這些作品清而雅,秀而潤,畫法精妙,《寶繪錄》還說它全得於遊覽之助。推想這期間,他是一邊雲遊,觀察體悟自然山水,一邊攫取繪畫素材,經營構思,興之所至,成竹在胸,才訴諸畫筆。好紙配高手,才能畫出如此精妙的作品。這也成就了黃公望創作的第一個高峰。

危素求畫與壽之逼畫的對比

繪畫創作需要靈感的觸發,心境的伴隨,筆觸墨韻才能自然流淌於腕底,作品才能生動感人。尤其是中國畫創作,需要畫家在深入觀察體驗的基礎上,精心構思,反覆推敲,成竹在胸,然後付諸筆墨。因此,唐代大詩人杜甫在《戲題王宰畫山水圖歌》中“十日畫一水,五日畫一石,能事不受相促迫,王宰始肯留真跡”的創作狀態,成為畫史流傳的經典。而一幅畫“歷經數年”創作過程,這在黃公望身上也是經常發生的。最典型的《富春山居圖》的創作,就經歷六七年之久。他為危素所作宋紙二十幅,也足足畫了六年。他的《為顧善夫八幅》(另一位朋友),也畫了一年零七個月,畫好後,在題記中寫道:“……書,心畫也;畫,心華也。苟不愜意,徒兀兀搦管終日,而一無所得。以故予之作畫也,稍有惡障縈心,遂棄去,若此冊,悉於閑中所作,亦不敢謂為得意,然孰視之,頗有生色。善夫知我,當矜其短。而采其所長……”至正八年(1348)黃公望80歲時,完成歷時十餘年的平生得意之作《江山勝覽圖》,這是他為好友倪雲林所作的長卷,自識雲:“余平生嗜懶成癡,寄興於山水,然得畫家三味,為遊戲而已。今為好事者征畫甚撥迫,此債償之不勝為累也。余友雲林亦能繪事,伸此紙作畫,久滯篋中。余每遇間窗,興至輒為點染,迄今十有余年,以成長卷為江山勝覽,頗有佳趣。惟雲林能賞其處為知己……”

《石渠寶笈》記錄了至正十一年(1351)黃公望83歲時的一段題跋,非常生動地道出他對逼畫的感冒。那年六月二十日,他為一個叫壽之的畫了個《山水小幅》,但畫好後卻題曰:“壽之持此半張紙,便要癡翁畫山水。談笑都無頃刻間,收汗揮毫三伏裡。翻思古人畫難得,五日一水十日石。壽之如此相促逼,王宰定不留真跡。”平心而論,六月的酷暑氣象,人剛坐下,話都還沒有說上幾句,這個壽之就拿了半張紙催他作一幅山水畫,也許是他礙於情面,只好揮汗動筆,但手上雖然在畫,心裡自然很不情願,想想古人五日畫一水,十日畫一石,要畫一幅好畫多麽不容易,在如此逼迫下作畫,難怪他憤憤地發出了“王宰定不留真跡”的心聲。雖然我們已無緣見識畫給壽之的《山水小幅》,但可想而知,絕對不可能是黃公望的得意之作。壽之求畫與危素求畫的態度形成了鮮明的對比。

危素與黃公望的交往,不僅體現兩人非同尋常的友情,也充分顯示出危素那敏銳和獨到的藝術眼光,同時還深刻揭示出藝術創作的客觀規律。黃公望正因為深諳畫家三味,把握藝術創作的客觀規律,才創作出了許多膾炙人口的傳世傑作,成為中國山水畫史上具有劃時代意義的大師。

原文來源網絡分享,如有侵權請聯繫刪除。文字中引用了黃公望、倪瓚等古人的詩畫分享, 原圖文歸作者所有。