人民文學出版社

本文選自“重溫《圍城》”速記

錢鍾書1929年到清華來,那時候還有一位相對比較年輕的老師,這個老師對清華的外文系(錢鍾書就是來讀外文系)的貢獻特別大。現在說到外文系大家可能覺得外文系的人主要學外文,其實在那時候外文系的人中文創作能力特別強。我也曾經在中國社科院的外國文學研究所工作,錢鍾書先生和楊絳先生,社科院剛成立的時候,他們都是西方組的,後來都是劃歸外國文學研究所的,所以那時候外國文學所裡面作家特別多,錢鍾書先生後來借到文學所去選著《宋詩》,做這項工作。

楊絳先生她自己也是一個作家,那時候外文所還有一些,像馮至先生寫詩,也寫小說、散文。像卞之琳先生,他對新詩的貢獻也非常大。還有做法國文學的李建吾先生,他的筆名叫劉西渭,他跟楊絳、錢鍾書在上海的時候關係特別緊密,李建吾先生散文寫的好,創作也是很強,他創作了大量的戲劇。

錢鍾書先生在清華念書的時候有一個同學,這個同學就是曹禺,曹禺是中國現代戲劇的開山鼻祖。當然錢鍾書怎麽評價曹禺,我不大敢說。但是我們如果仔細看看的話,錢鍾書的《圍城》裡面有一個人叫家寶(褚慎明原名褚家寶),這個家寶背後是不是有一點暗通曹禺?我不敢確定。錢鍾書寫東西不大有顧忌,他自己興之所至,隨手拈來,有時候他要跟人開玩笑。

那時候錢鍾書有一個老師,說到這個老師,錢鍾書絕對不會在自己任何著作裡面開他的玩笑。這個老師跟他同一年到清華的,這個老師叫I.A.Richards,中文叫瑞恰慈。我們稍微知道一點歐美文學的批評在二十世紀發展的話,(就知道)瑞恰慈就是新批評派(New Criticism)的一個先鋒。他原來在英國劍橋大學,在劍橋大學的時候他還比較年輕,寫了幾本書,在整個英語世界影響特別大的,比如有一本書叫《實踐與批評》,有一本書叫《文學批評的原則》,這些書影響特別大。這些書都是他到清華來之前的寫作,他到清華也是1929年。他來的時候錢鍾書正好在清華,所以錢鍾書聽了瑞恰慈的課。

出版社: 人民文學出版社

出版年: 2002-1-1

評論起人來一點不留情面

錢鍾書在清華的時候就會寫文章,他是1929年-1933年(在清華),1930年、1931年、1932年的時候給國內比較有名的文學刊物寫文章。他的筆墨非常老練,他評論起人來一絲不苟,而且一點不留情面。所以那時候他已經是一個非常成熟的書評家,而且我們從他的早期的書評也看得出來,他不僅學養好駕馭語言的能力出奇地強。他早期在清華讀書的時候,當時寫的評論裡面講到過他的老師瑞恰慈。

瑞恰慈對中國文學有一點影響在哪裡?瑞恰慈在自己的英語著作裡面,他對一些閱讀現象是持批評態度的。比如瑞恰慈有一個概念叫“濫情”,他覺得不管是閱讀的時候還是創作的時候,不能太濫情,你不能動不動就被裡面一個人物感動得流出眼淚,瑞恰慈覺得這種情況不太好,他對濫情的分析非常尖銳。錢鍾書先生學到這一點,所以錢鍾書以前講到過這種濫情的弊病。一個大學大學生已經意識到這一點很不容易。

而且我也要強調一下,他批判濫情也是跟他的幽默感有聯繫的。因為錢鍾書先生跟中國傳統文人不一樣。中國傳統文人一般怎麽樣?我們看大量的古典詩詞,因為我們現在在講優秀傳統文化,但是有一點強調的不夠。中國傳統文化裡面詩人或者寫文章的人,一般對自己評價都是特別高的,如果是這樣的話,幽默感就會比較少。

如果你有幽默感的話,你看這個世界,這個世界總是有小小的毛病,你不一定憤怒地譴責它,但是你會學的比較寬容,你會看到任何東西有毛病,光是這一點還不夠,還需要有一點自我嘲諷的能力,傳統的文人沒有自我嘲諷能力的,這跟他們缺少幽默感有關係。我們看錢鍾書的作品,處處是反諷或者是自我嘲諷。

在錢鍾書的筆下沒有一個太簡單的理想的人物

在錢鍾書的筆下,沒有一個太簡單的理想的人物。我們千萬不要把錢鍾書跟方鴻漸完全等同起來。方鴻漸是一個在很多方面看起來有些缺陷的人,但是他並不會因為有缺陷而不那麽可愛,人總是要有一點缺陷才好,錢鍾書寫《圍城》的時候把握得特別好。

一方面我們覺得他駕馭古典文字的能力特別強,錢鍾書這個年齡段的同輩,像他這樣如此嫻熟地用古文寫作不大有的,但是他的外文也特別好,他的外文跟他的中文底子結合在一起。

有的時候我會覺得,你如果只是中國文字特別好,你沒有外國文學的知識,外文不是很好,你的表達就受到局限。錢鍾書不是,錢鍾書能夠從我們的古文裡面汲取營養,他還能從不同的外文裡面借一些修辭的手段,來豐富自己的文字的武庫。就是文人也有武庫的,他的武庫就是他的文字。所以有的人特別厲害在哪裡?他的文字資源豐富,最終他的武柯瑞面修辭的武器特別多。錢鍾書這一點吸收了中外不同文化的長處,他這點非常過人。

同時他又是對自己特別警覺的,錢鍾書先生不大喜歡回憶,他說有的人寫回憶文章或者寫自傳的時候,他們的想象就變得特別豐富,真的讓他寫作的時候,想象力不過如此,十分平庸。

他實際上知道人家有很多人借著回憶自己的身世來自我標榜,叫他寫回憶文章,他說我是絕對不做的,他說一旦我要寫回憶文章,我心裡面就有一個小鬼要跳出來跟我作對。這個小鬼是什麽?就是希望錢鍾書先生自己為自己美言幾句,他說人有時候禁不住要受這種誘惑,他說我是不能來寫回憶錄的,我要來寫回憶錄的話這個小鬼肯定要捉弄我。

所以他是這樣一種態度,實際上跟他當時的生活(不管在中國什麽地方)的經歷有關係。因為從晚清開始中國不斷派留學生出去,當然晚清也派官員出去考察,比如光緒二年的時候中國把一個非常重要的官員郭嵩燾派到英國做公使,這是非常重要的事情,從那之後中國慢慢跟其他國家建立有平等主權的外交關係,在這之前我們傾向於把其他國家看作是低我們一等的藩屬國。

所以那批人出去以後,中國開始有了對外交往,有了一個新式的學堂。北京大學原來是由一個外語學院發展而來的,其實就是叫同文館,同文館1826年設立的時候主要是學習外語。在同文館的基礎上,後來京師大學堂建立起來。又有一系列其他歷史的原因促成了清華大學的誕生。那個時候新式學校裡面各個學科的吸引力不一樣,在外國文學領域裡面有很多人,他們是有志於學外文,同時從事中國文學的創作,所以到五六十年代的時候,我們看看中國當時的知識界,比如以中國社會科學院為例,我覺得我們的外國文學所在創作上力量好像比文學所的研究人員強一些,文學所有俞平伯先生,但是外文所創作力量更強一些,這跟外國文學從晚清開始就在中國取得了一個特殊的地位有關係。

陸建德

中國現代文學的很多奠基人,像魯迅那一輩人,他們往往也是翻譯家,魯迅、周作人,我們看其他所有人,他們翻譯作品都很多,茅盾也做過翻譯,老舍也做過翻譯,巴金更不用說了。他們這些人又有一個特別好的駕馭中國文字的能力,同時外國文學方面,他們的修養是特別好的,因為自己直接做過翻譯。

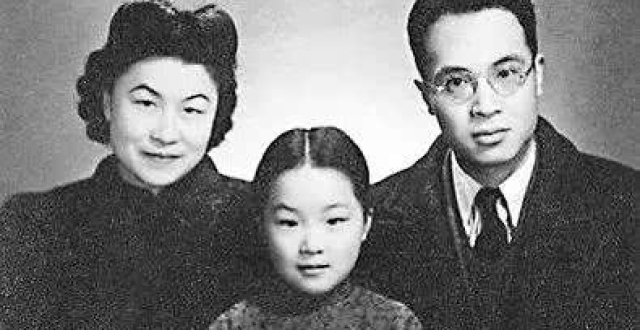

錢鍾書先生不太願意做翻譯,楊絳先生翻譯做的很多,她翻譯《堂吉訶德》,楊絳先生有的作品的翻譯在很多時候也會跟錢鍾書先生一起切磋討論,所以在某種程度上是他們的一個合作。

錢先生寫作的時候有一種傲氣

在抗戰時期,錢鍾書先生的經歷其實挺坎坷的。他們開始想到西南聯大去。錢先生也到昆明去了,但是他還需要回到上海,還要回到他家裡,從上海再去,後來發現再回到昆明很困難。曾經有一度他和他的父親到現在的湖南師范大學教書。錢先生寫作的時候,我們會看到他有一種傲氣,但是他在家裡還是很聽話的,他父親錢基博是一個老式的文人,所以錢基博叫他到湖南師范大學去,錢鍾書不得不去。

他到藍田去教書的經歷對他的創作來講極其有幫助,他一路怎麽去的,看到一個中國內地的學校裡面有很多老師,這些老師裡面,這些世態人情怎麽樣,都慢慢地跟《圍城》裡面的三閭大學有某種聯繫。我不能說三閭大學裡面誰是誰,一一對號入座,一個是十分不禮貌,另外一個也是有失風趣。但是我們會看到大量的人物,錢先生把他們幾個人捏和在一起創造出一個新人來。楊絳先生在這本書裡面給了大家一些提示,有一些提示她不能說得太詳細,只能讀者自己去體會。但是她有大量的提示,我們會看得出來錢鍾書把他生活裡面從小長大的很多很多的見聞和閱歷都寫到《圍城》裡面。包括他把小時候有一些親戚,也都寫進去了。

《圍城》在1944年開始創作,1946年寫完,1946年以後他們在上海認識了鄭振鐸,原來在商務辦過文學刊物,後來1949年以後,尤其1952年以後社科院文學研究所成立,52年、53年的時候不叫社科院文學研究所,那時候叫北京大學外國文學研究所。鄭振鐸在很長時間是這些機構的領導。鄭振鐸跟錢鍾書、楊絳夫婦在四十年代、在上海的時候交往特別多。我們現在要對抗戰時期的上海的文化生活有一種豐富的想象,我們千萬不要以為那個時候文化生活特別單一、不豐富,不是這樣。因為很奇怪的,一方面上海那時候是備戰,另一方面上海的出版事業極其發達。中國傳統的版畫,最最漂亮的中國版畫,鄭振鐸先生收集以後,抗戰期間在上海出版,那時候有一個良友出版公司,那些版畫非常非常精美,而且是套色。所以那時候文化生活蠻奇怪的,它有它的一種風氣。

鄭振鐸先生在那時候有一個雜誌,叫《文藝複興》,錢鍾書把作品寫好以後,這個雜誌在1947年開始連載《圍城》,連載完以後,《圍城》再作為單行本出版。所以《圍城》在解放之前已經有一個全本。

錢鍾書在《圍城》的前言裡面有一個短短的重印前記,非常短,兩頁多一點。其實最開始寫的時候只有一頁多。他說他曾經想做一部作品,這部作品是《圍城》寫好之後的另一部,叫《百合心》,他說這個稿子後來丟掉了。

所以錢鍾書先生隻寫成了《圍城》這麽一部長篇小說,《百合心》沒有寫出來,我們看《百合心》這個題目,實際上他是受到西洋文學的影響。我們如果吃過百合的話,南方人很喜歡吃百合,現在的百合不是很好吃,原來的百合帶點苦味,很好吃。一個百合,我們把它一瓣一瓣剝下來以後,百合裡面是空的,沒有東西。我們如果吃一個牛油果,裡面會有一個核。很多水果裡面都有一個核,但是百合剝開以後裡面是空心的。這一點我想起在西洋戲劇裡面就有過,我印象特別深的有一個戲劇叫《培爾·金特》。《培爾·金特》也是這樣,它說人就像剝洋蔥——它不是用百合,我不知道其他國家有沒有百合,百合可能是中國特產,但是洋蔥很多國家都有。洋蔥剝到裡面最終是空的。所以了不起的劇作家要用百合或者是洋蔥來看人內在是不是有著一個堅定不移的東西,很可能人是不是也跟百合、跟洋蔥一樣,內在可能是空的?我覺得錢先生有可能在探索這方面的話題。

改革開放之後,這本書最初是1980年再出的,那時候反響不一定很大,真的反響大是到了八十年代末、九十年代初的時候,當時拍了電視連續劇《圍城》。那時候《圍城》拍成電視連續劇以後,在全國造成極大的影響,錢鍾書和楊絳夫婦變成家喻戶曉的人物。

電視連續劇還是會留下很多的遺憾,因為那個電視連續劇我也看了,我深深的覺得電視連續劇不及小說豐富,而且小說裡面有大量的內容拍成電視劇以後看起來好像消失了。因為錢鍾書先生喜歡諷刺挖苦的,他的諷刺挖苦無處不在,你一不當心,沒有注意,他的有趣的目的就逃過了讀者的眼睛。

我再回到民國期間的中國學界。民國期間的中國學界很多人以留學生標榜自己,但是那時候很多留學生出去到底讀什麽書?究竟拿什麽學位?其實在國民黨時期它的教育部門沒有一個嚴格的審查制度。不像現在,現在留學生回來以後,首先你的學位要到教育部下屬的一個機構去認證,那時候沒有。所以中國讀書人還是有這一點虛榮心,這是傳統文人身上大都有的。很多傳統文人覺得自己應該做大官,應該做宰相、做總理。沒有做到大官,如果讓他做縣官,他們就滿腹牢騷,中國文學史上我們說這個人叫“屈居下僚”,

其實這種話我們都應該反省批判,做縣官有什麽不好呢?不是直接可以接觸民眾?為什麽一定做宰相?但是中國那時候讀書人確實是這樣的,即使像李白、杜甫他們也都懷抱這種夢想。其實讓他們做事不合適的,他們有這種意向以後,自己出洋了,再回到中國來,有時候他就會把自己在國外的經歷要重新描畫一番,這時候就要把種種的修辭手段、繪畫手段拿出來,甚至還會描金燙紅,他要把自己在國外的經歷說的好,要把自己的地位說的高。

像這種人,在民國年間的知識分子中間是常見的,錢鍾書作為一個相對年輕一點的知識分子,他又不能直說你這個學位是騙人的,你這段經歷是造出來的,實際上不是這麽一回事情。所以他就通過小說的形式來諷刺挖苦。

所以我們打開《圍城》,很多諷刺挖苦我們都不大注意到,比如在紅海這條船上,錢鍾書跟楊絳從法國回中國就是坐船,坐船是特別有趣的經歷,我們現在如果從歐洲回北京大家會坐飛機,那時候是坐船。坐船就複雜了,因為船分艙,頭等艙、二等艙、三等艙。坐船時間很長,一批人臨時聚在一起,他們形成了一個小小的社交圈子,有時候人數還不少。這些小小的圈子裡面,大家都是天涯過客臨時在一起,這時候怎麽樣交往特別有趣。而且這時候人也可能相對對自己的要求低一些,因為他知道所有同行的乘客不是自己的同學,也不是自己的家裡人,更不是自己家鄉的人,今天在一起,明天上岸大家走開,這時候大家在某種程度上,在甲板上也是一個戲台。

錢鍾書先生跟楊絳先生當時從法國坐船回中國,他們坐的一艘船是法國的郵輪,這個船的名字叫AthosⅡ,他們有大量的有趣的經歷,就是看台上人怎麽表演,有一些表演的細節也是改頭換面進入到《圍城》裡面。所以《圍城》開始說紅海早過了,他們的船怎麽一路過紅海,這艘船也是法國的船,上面有很多人,中國人互相關心自己國人的行為,對外國人的觀察不是很細致,但是對中國人在遊船上的行為怎麽樣,這個敘述者(也就是錢鍾書)特別關注。

方鴻漸所在的這個船上面,有一位女士是蘇文紈,我們千萬不要以為蘇文紈是特別正面的角色,方鴻漸是正面角色,其實都不是,方鴻漸在國外讀了幾年書,好像什麽都沒讀成,最終他寫信給美國的一個愛爾蘭人,為什麽是愛爾蘭人?因為美國那時候愛爾蘭人地位稍微低一些,這些細節大家都要注意。愛爾蘭人原來在英國殖民統治下,愛爾蘭這個地方特別窮,在英倫三島地位比較低,當然愛爾蘭在二十年代的時候獨立了。但是愛爾蘭人在美國,大家會覺得是家世比較貧寒一些的。愛爾蘭人因為自己比較窮,所以他在社會上要尋找活路,有時候尋找活路就會走捷徑,其中一個捷徑職業就是專門給外國人賣假文憑。所以方鴻漸在國外讀了幾年書沒有正式畢業,沒有好的學校,他只能通過這種特別手段,寫信到紐約找這個愛爾蘭人,花錢打折扣,最後這個折扣還是很便宜的,大概只有30美金——不過那時候30美金數字也不小。然後混到一個假文憑,這個假文憑是克萊登大學。方鴻漸有了克萊登大學的假文憑,後來他就回國了。

所以錢鍾書說克萊登大學這個事情,我們千萬不要以為他純粹虛構,實際上是有類似事情的。有一些中國人出去以後沒有好的學位,希望有一個文憑糊弄家裡人。尤其出國以後回來,你要面對家鄉父老,這是巨大的壓力。不然的話好像你不是衣錦還鄉,你一定要做一個成功的表象。所以他也安排方鴻漸專門去弄一個假的學位。

但是相對來說,錢鍾書還是對方鴻漸比較友好一些,但是所有這些人都有著人性的弱點,其實《圍城》裡面每個人都有可笑之處。方鴻漸、蘇文紈,每個人都是。我在開始的時候也講到錢鍾書先生有幽默感,他會自嘲。

後期沒有寫小說太可惜

錢先生在早期的時候,因為瑞恰慈的關係,因為清華的特殊地位,還有清華其他的很多老師,所以他對在歐美最最新的創作動態非常熟悉,所以到了本科三四年級的時候可以寫非常好的書評,到上海光華大學之後他繼續寫書評。我自己覺得有一點可惜的是,錢鍾書先生的這個才能,他在1949年以後沒有寫小說,《百合心》不知道是他故意燒掉還是丟失了,他不創作太可惜了。

我覺得他應該做非常好的文學批評家,因為從他早期的這些評論文章來看,這個絕對對中國人來說是有益的一種批評意識養成的營養素,但是他後來的學問變成《管錐編》《談藝錄》式的學問,寫一萬字到兩萬字的批評論文比較少,我在改革開放以後看到他寫批評論文,他寫的有一篇批評論文叫《詩可以怨》,這是改革開放以後他寫的最有名的一篇論文。但是總體來說他還應該寫早期的一些評論文章,要絲毫不客氣的,充滿反諷的批評文章。這種批評文章對整個讀書界來說幫助太大了。所以他早期的這些文章,後來浙江文藝出版社在九十年代後期出版,這些批評文章放在一起,再跟他的創作結合一起看,這個收獲特別大。但是可惜他後來大量的變成學問式的、筆記式的學問,我覺得這是中國文學和中國文學批評界的一個損失,他實際上應該做大量這樣的東西。他早期的創作談都不談,為什麽?在社科院的文學研究所,當時在57、58年反右以後,曾經一度要拔白旗的,楊絳先生就是白旗,錢鍾書的《宋詩選注》也曾經要作為白旗,這種觀念特別強之後對於創作是一種壓製。

我曾經做過《文學評論》的主編,我看五六十年代文學評論的時候,錢鍾書在創刊之後有幾篇東西寫的特別好,包括《詩可以怨》也是改革開放以後最初發在《文學評論》。但是《文學評論》到62、63年以後慢慢有點變了,很多人覺得這本書裡有問題,大家不是欣賞它,而是變成看問題,那時候慢慢的開始批判了,這種批判文章多了以後對於創作就是一種負面的作用。

所以我有時候也在想,錢先生在英國讀書的時候,他在那個特殊的環境裡面要說笑話什麽的完全沒有限制,所以他是那種場合來的,慢慢的他還保持了楊絳先生說他身上有一種“癡氣”,這種銳氣都是反映在小說裡面。到後來他不創作真是太可惜了。文學所的一些先生回憶起他們跟錢鍾書先生在一起開會的時候,他們覺得錢鍾書先生老是會給人帶來很多歡樂的,因為他有很多妙語,而且不管是中國文學還是世界其他國家的文學,他是通吃的。他說起話來,我印象最深是,他們開會,有兩位研究《紅樓夢》的專家,他說“紅樓二猖”來了,這話說的很不客氣,但是他就是這麽一個人。後來你讓他寫成文字的話他不會,但是他隨口會說。現在老先生裡面如果發動起來,請他們來回憶一下錢鍾書的妙語錄,我覺得這是很可愛的,《圍城》裡面這種妙語處處都是。