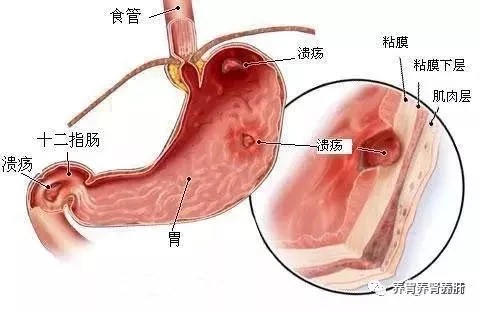

胃潰瘍是消化性潰瘍的一種,是臨床上常見的消化系統疾病,可發生於食管、胃或十二指腸。

主要癥狀是上腹部疼痛、飯後脹滿、噁心和嘔吐等,嚴重時會出現出血、穿孔等併發症,並且對內科治療反應不好,時常複發,對患者的生活質量和身體健康帶來了嚴重影響。

胃潰瘍患者幽門螺桿菌可分布於全胃,對胃竇及胃體部造成的損傷程度相同,均有明顯的淋巴細胞浸潤、腸上皮化生、腺體萎縮及腺體上皮細胞增生。

而胃黏膜廣泛性損傷、腺體萎縮及壁細胞破壞是胃潰瘍患者胃酸分泌低於正常的重要原。

在胃潰瘍患者中,幽門螺桿菌及腸上皮化生具有很高的檢出率。

由於幽門螺桿菌使胃黏膜屏障破壞,形成慢性炎症,進而導致黏膜糜爛,胃局部免疫功能減退。

胃黏膜腺體萎縮,血供減少,以及對幽門螺桿菌清除能力下降,因而幽門螺桿菌感染率增高,胃竇部或小彎側腸化生並導致胃潰瘍。

胃黏膜腸上皮化生是對有害因子刺激的適應性變化,腸上皮化生過程是一動態演變過程,在同一個腺體中,既可為小腸型化生,也可為結腸型化生。兩者代表了分化成熟的程度,不遜在本質的區別。

胃潰瘍伴胃黏膜腺體萎縮、腸上皮化生及腺上皮細胞過度增生均為發生癌變的重要因素,而幽門螺桿菌又是促使上述病變發生發展的中藥因素之一。

十二指腸壺腹潰瘍的形態雖然與胃潰瘍相似,但幽門螺桿菌感染的機會很少,且不存在腸上皮化生問題,這可解釋為什麼胃潰瘍發生癌變的機率明顯高於十二指腸壺腹潰瘍的原因。

綜上所述,幽門螺桿菌病人有較輕的腸上皮化生即可導致胃潰瘍,但是幽門螺桿菌不是影響腸化生進展的唯一因素。

有幽門螺桿菌感染的腸上皮化生病人,根治幽門螺桿菌可使30%以上病人的腸上皮化生消退。因此對腸上皮化生的病人必須根除幽門螺桿菌,以防發生胃潰瘍。

微信jkzx808