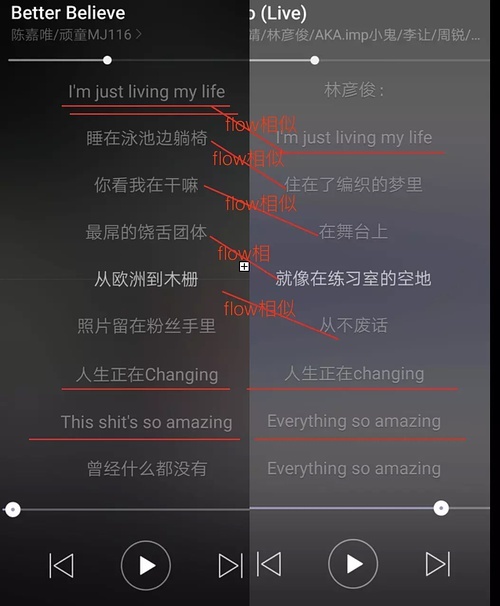

“好像一個因為‘尋夢環遊’而承受太多辛苦的靈魂,你如此喜歡這個世界,但你終將離開”

本文首發於南方人物周刊2019年第5期

文 | 本刊記者 張蕾 發自成都

全文約7778字,細讀大約需要16分鐘

聚光燈

成都N-TALK演講會現場,75歲的陳彼得右手捧著籃球,腳上踩著迪斯科舞步,一搖一擺地走上台。

“一,二,三,四,五……你們跟我一起數啊!”他手裡掂著籃球向台下的觀眾吆喝。觀眾似懂非懂,笑呵呵跟他一起數著——對照眼前這個扔籃球的“怪老頭”,人們回憶起他年輕時唱《遲到》《阿里巴巴》的樣子,又想起他2018年初在《經典詠流傳》上的那首搖滾版《青玉案·元夕》——這次,人們好奇地架接著“音樂教父陳彼得”與“籃球”之間的關聯,期待他給出新的、令人驚喜的答案。

“我很抱歉,像我這樣一個老大爺帶著球到處亂走,”陳彼得頓了頓,“這是醫生交代我的,我上個月才出院。他說,每天帶個球運動,這樣我的血液循環才會好。所以,為了見你們一面,我帶這個球玩了一個月。”他掏出口袋裡的講稿,顫巍巍坐在一把折疊椅上,戴上老花鏡,開始找“演講”的開頭。

“今天我帶了一份稿——你看看,字這麽大,還要戴個眼鏡,以後可能就要用望遠鏡了。”他把稿子翻給觀眾看,台下笑聲落了一地。

1947年,陳彼得隨父母從成都遷往台灣,此後每每踏上故土,他都百感交集。

“1988年開放探親,我很高興,迫不及待地回來了……”談起當年成都的觀眾蜂擁來看他的演唱會,陳彼得情緒激動。“小時候閩南語講‘又哭又笑,惶恐拉尿’,不知道你們會不會這樣講?”

他用摻著四川話的台灣口音跟觀眾聊天,觀眾被他逗得又哭又笑。他哽咽著唱起新歌《遊子吟》:“慈母手中線,遊子身上衣。臨行密密縫,意恐遲遲歸。”歌詞重複好幾遍,陳彼得眼淚掉了又掉。“成都我愛你,祖國母親我愛你!”聚光燈下,他把緊緊握著的左拳高舉至頭頂。

天性與天命

倚在酒店客房的長沙發上,頭頂射燈直挺挺地照在陳彼得臉上。燈光勾出他臉上的皺紋,頭髮和鬍子上的銀絲被襯得鋥亮。他用手抵著額頭,雙眼微閉,兩頰凹陷,與聳立的鼻梁構成立體的光影區間,整張臉讓人想起一片皺縮的老樹皮。——這是演講的第二天,與前一天聚光燈下的他大相徑庭,他把在舞台上穿的白色T恤、藍色小西裝和淺色牛仔褲換下,套上一件單薄的棕色毛衫和一條迪卡儂灰色運動褲。

“我昨天講的應該不錯吧?”“他們肯定覺得這老頭是個神經病”“我知道他們喜歡我,我從他們的表情看得出來”……陳彼得喃喃自語,帶著自足的神情,但很明顯,疲憊已經洞穿其身,他把力氣都使在了舞台上,此刻的聲音小到幾乎聽不見,採訪中不斷用交替抬腿的動作驅趕困意。

“這是醫生告訴我的,用來促進血液循環,”陳彼得指著他的腿。

“醫生”“健康”“血液循環”……年輕時的陳彼得從沒想過,在自己75歲的時候這些東西會成為他人生的關鍵詞。他熱愛運動,飲食也遵從自然法則,一直以為自己很健康,直到去年11月。當時為了錄製《經典詠流傳》和央視春晚歌曲,他連續熬夜一個禮拜,11月9日早晨,他發現自己“動作和講話有點不一樣,”“說話含糊,歌也唱不出來。”夫人巴度趕緊把他送進急診。

“血壓高達170、180 mmHg,狀態接近腦梗。”陳彼得大受打擊,他一向喜歡挑戰,“從一個頂峰跨越至另一個頂峰”是他的天性,而當天性遇到天命,身體發出警告,他才意識到:人是有極限的,他是個過分接近極限的老人。

於是他在醫院裡安安分分躺了三天,也隻三天。第四天,他就躺不住了,他跟巴度說自己“想要逃走”:“我情願死在家裡,死在舞台上,也不要死在醫院裡。”

北京的冬天,室外零下六七攝氏度。陳彼得開始在常營森林公園的馬拉松步道上競走。他怕冷,裹著羽絨服、圍巾和棉帽,依然凍得哇哇直叫——“嘿!吼!”“I love you! Yes I do!”——句子都是胡言亂語,但發出聲音讓他感覺自己活著,“必須要和寒冷戰鬥,除了戰鬥,你別無選擇。”

這種較量讓陳彼得在寒冬裡流汗,汗水使他想起自己年輕時在台中的日子——那時他一天打幾個小時乒乓球,汗流浹背,臉上卻精神奕奕——那是他關於健康的記憶。於是,出門帶籃球成了他75歲培養的新習慣,對著鏡子,他很滿意這個新形象:籃球使他看起來不那麽像個糟老頭,更重要的,它幫助身體完成血液循環,這讓他“對生命保有安全感”。

被“三高”包圍之後,失眠和抑鬱症也相繼到來。陳彼得開始早睡、早起,關閉電話,解除高負荷的社交狀態,同時用運動讓自己勞累,“通過排解乳酸的方法讓副交感神經上升,從而降低大腦的焦慮。”

“誰會害怕失眠呢?睡覺是天生的事。我告訴自己——沒有失眠這回事。你累了就會睡,早起就會睡,運動就會睡。身體不睡?那我就讓你勞累!我就讓你待著!你還睡不睡?我看你睡不睡?”

陳彼得沒意識到自己越說越激動。他睜開眼睛,“噌”地從沙發上爬起,用手指著天空,氣衝衝地朝自己的“身體”喊了一句:“只有傻子才會害怕失眠!”

2014 年1月15日,台北,高凌風(右)在出道四十周年演唱會宣傳活動上和陳彼得合唱

“你的心跳,就是節奏”

時間倒退50年,那時的陳彼得大概沒有想過自己有一天會因為“三高”、失眠和抑鬱症煩惱。像他在自己歌裡唱的,“阿里,阿里巴巴,阿里巴巴是個快樂的青年……”在最開始做音樂的十幾年間,陳彼得毫無疑問就是那個“快樂的青年”。他生命的原動力是“加分”,“加分”給他的生活帶來驚喜與快樂,他只是沒想到“加分”同樣會帶來負擔和失落,就像節奏強烈的歌,樂音的波峰和波谷總是分外顯眼。

上世紀60年代,搖滾樂席卷全球,台灣亦掀起西洋音樂熱潮。陳彼得當時還在上中學,聽著漂洋過海而來的貓王、滾石、甲殼蟲,他大受震撼。他狂背幾百首英文歌,研究其中的歌詞、旋律,拿著歌譜在教室裡放膽練唱,做吃午餐唱歌的“便當歌手”。

西洋音樂就此給了他最初的滋養。大學畢業後,陳彼得放棄了在民航機場的工作,毛遂自薦到歌廳駐唱。當他拿著4000塊台幣的工資回到家中,媽媽吃了一驚,“機場也只有1000塊工資,你怎麽可能有4000塊?”陳彼得洋洋自得,因為勤奮跑場,他最高時甚至能月收入過萬——這是他同學的十倍。憑著對音樂的熱愛,陳彼得很快就過得風生水起。

但僅僅唱歌無法讓他滿足,他開始嘗試自主創作。“我有很好的sense、taste和feeling,我很客觀,我能讓我的靈魂走出來,去評判我自己寫的歌。”對陳彼得來說,把一首歌寫流行從來不是一件難事。1972年,陳彼得第一次給別人寫的歌就火了:當時他和余天坐在轎車裡正要去趕場,他隨口吹了幾句口哨,這些旋律後來構成了《含淚的微笑》,這首歌和《榕樹下》《北國之春》一起,將余天捧到了台灣歌壇紅極一時的位置。

彼時,民歌運動剛剛在台灣興起,翁清溪、莊奴等老一輩音樂人正以《小城故事》《甜蜜蜜》式的“甜歌”使鄧麗君紅遍亞洲,羅大佑、李宗盛等人又攜文詞清新的校園民謠後來居上。陳彼得身處其間,總感覺歌曲基調太過綿軟,為了一振台灣歌壇面貌,他從搖滾、布魯斯、迪斯科等西洋音樂風格中汲取養分,開始為台灣流行音樂注入嶄新“節奏”。

“這跟人的個性有關,羅大佑很少用舞曲,估計他也很少參加舞會。我不一樣,我看《Saturday Night Fever》,我喜歡周末狂歡,大半夜了我還到處找人狂歡,結果沒人狂歡,嘿,都去睡覺了!”提起年輕時代,陳彼得總是回味無窮,“你看,我的歌跟他們是不一樣的,《遲到》是country rock,《阿里巴巴》是disco加一點說唱,《也是情歌》裡有穆斯林音樂的節奏,還有很多funky音樂,都是節奏感很強的,我等下放給你聽。”

節奏感,這對陳彼得來說至關重要。它不僅代表情緒上的快樂,也是他作為一個“人”的物理狀態:“你的心跳,它就是節奏。”

上世紀80年代,陳彼得的生活節奏也開始加快。當時台灣唱片業正值全盛時期,十幾家唱片公司同時出片,唱片、歌手之間的較量熱火朝天。“那種較量是很凶的,鳳飛飛和鄧麗君的,劉文正和和高凌風的,他們都要較量,而每個製作人就像教練一樣,擔負輸贏的任務。”陳彼得與羅大佑、李宗盛等人團隊創作的方式不同,他依然堅持單打獨鬥。他寫歌速度極快,“最誇張的時候,一個月做4張唱片,寫40首歌。”有陣子他和羅大佑在一個錄音棚錄歌,一個月過去,羅大佑那首《亞細亞的孤兒》還沒錄完,陳彼得已經做好40首歌,“但是他(羅大佑)的質量會顯得還不錯,所以他得到應有的掌聲。”

那段時間,陳彼得的作品幾乎是爆發式地湧入市場:費玉清的《一剪梅》,鳳飛飛的《牽情》,張行的《一條路》,薑育恆的《昨日夢已遠》……最厲害的時候,電台排行榜上前三名都是他的歌。在音樂上站穩腳跟之後,他開始思考更深入的問題。“讓朋友掙錢的活得久”,陳彼得喜歡《教父》裡的這句台詞,他是獅子座,A型血,好出頭,熱衷給朋友排憂解難。上世紀80年代,台灣女藝人演出費用頗高,不少男藝人的待遇受到打壓,陳彼得深感不平。他自出資金,成立“台灣藝人工會”,從台北到高雄,一路說服當時有影響的藝人加入工會。在陳彼得的幫襯下,男藝人的演出待遇和條件得到很大提高,之前出場費僅一千塊的“三級跳”至一萬塊,演藝界也樹立起新的規矩。

由於主導工會事務,陳彼得成為演藝界的領軍人物,加上音樂成績斐然,他一路馳行在“加分”人生的巔峰。夢想、工作、生活,重音接連不斷,在超強負荷的壓力下,陳彼得開始感到疲憊。他決意改換節奏。

2008年9月9日,台北,陳彼得(中)與兒子陳熙(左)參加張菲(右)主持的《綜藝大哥大》節目

野性的呼喚

擔任工會主席不久,陳彼得被繁重的工作壓到喘不過氣。一邊是工會的瑣碎事務,一邊是大量的唱片製作邀約,完整的音樂創作時間被壓縮,陳彼得直言,“當時的確寫出很多爛歌。”

“你寫了一堆歌,也不紅,也不好聽,你對自己失望,覺得這個行業乏味,唱片公司也不會找你,因為你不能讓他們賺錢。”陳彼得喜歡讀《野性的呼喚》,也深諳“適者生存,優勝劣汰”的叢林法則,他把當時的自己比作生病的牛,“非洲大陸上誰會故意要淘汰誰嗎?不是,是牛自己生病了,你老弱病殘,那獅子老虎當然吃掉你。”

這頭生病的“牛”最終從舞台上逃走,回到了山林原野中。1985年,在歐陽菲菲的演唱會上,陳彼得突然抑鬱症發作,他扔下一句“不唱了”,就頭也不回地離開了台灣舞台。他開始不接電話,不見朋友,穿布鞋,吃素食,一個人拄著根藤條,鑽進了台灣的大小山川中。

“他曾經講過很重的話,就是說自己不願意成為一個複印機,每天複印自己,對同樣的觀眾,唱同樣的歌,說同樣的話:他說對一個創作者來說,這是很大的墮落。”好友凌峰說道。

1988年,抑鬱症康復歸來,陳彼得給凌峰創作了歌曲《吾愛吾國》。當時適逢蔣經國去世,島內政治空氣緊張,歌曲還未發行已被台灣當局禁唱,他深受打擊。當年,陳彼得跟隨父母從成都來到台灣,“外省人”的稱呼就曾不絕於耳,但他始終覺得奇怪,“為什麽要講‘本省人’‘外省人’?這有什麽不同?”

時值兩岸開放探親,台灣唱片業也正日漸萎縮,想象著對岸廣袤的土地,陳彼得毅然踏上了“回家”的路。1988年,他發行專輯《歸雁》,歌詞裡正是他自己的寫照,“我是一隻孤雁,飛過高山飛過大海,不知走過多少歲月多少時光……終於找到自己出發的地方。”辦理探親手續需要數月時間,心急的陳彼得乾脆從日本轉道上海,迫不及待回到自己出生的城市——成都。他還清楚記得,飛機途經上海,看到空中幾朵白雲他都差點掉下淚來,“眼前突然就模糊了,什麽都看不清楚。”

1988年5月,受到成都市台灣事務辦公室的邀請,陳彼得在成都、重慶和武漢連開20場演唱會,場場爆滿,他激動得熱淚盈眶。毫無疑問,他喜歡成都,喜歡熱情的故鄉人,也喜歡道地的擔擔面和鍋盔,但閑不住的個性,使他注定無法在熱衷享受生活的成都久留——很快,他又開始了輾轉於廣州、北京、台中三地的生活。

1991年,他在廣州洛溪新城附近找了一處居所,安定下來。“搞了一個小工作室,教學生,寫歌,也在提升自己。”按陳彼得的話說,那段時間他“在事業上並沒有大發展”。但1993、1994年廣州音樂創作大爆發,他踩著節點,給楊鈺瑩、陳明、毛寧寫了幾首歌,“也參與了一下廣州音樂的全盛時代。”

“他一直想深入了解大陸的文化和行事規則,但奇怪的是他與大陸的現實之間仿佛有一塊他無法越過的玻璃。”在廣州時,媒體人薑湯與他有頻繁交往,“無論我怎樣和他交流,他看待大陸的事物總是很平面、不立體,我們覺得大的事他認為很小,我們認為很小的事他卻認為大。”薑湯認為,這是陳彼得那段時間變得邊緣的一個原因。

2001年,《同一首歌》邀請陳彼得擔任音樂製作人,他又將家搬到了北京。看著窗外的喜鵲築巢,陳彼得給自己新建的錄音室取名“喜鵲棚”。何勇、竇唯、崔健、謝天笑、鮑家街43號……許多音樂人是“喜鵲棚”的常客,陳彼得親自下廚給他們做飯,還自掏腰包支持年輕人搞音樂,“很努力也很辛苦,看到他們就想起自己年輕的時候。”

因為互聯網的衝擊,錄音棚經營遭遇困難。陳彼得帶著一家人回到廣州,在麗江花園盤下一個12平的小店,取名“77g”,開始了“大隱隱於廚房”的生活。不用做歌,不用跟市場競爭,每天採購新鮮食材,給夜歸的都市人做“自然食物”和清甜奶茶,在夫人巴度看來,“那是一段最幸福的時光。”

“老師自創很多菜色,什麽冬陰功面、棒棒雞涼面、雪菜墨魚涼面”,說到這些,巴度幾乎笑得直不起腰來,“也沒人敢說他的面不好吃,他就像個小孩一樣——你愛吃不吃,不吃拉倒!”

新人

油鹽醬醋的生活是平靜的,陳彼得做飯、寫歌、陪伴家人,沒預想自己年至古稀又被推到聚光燈下。

“東風夜放花千樹,更吹落、星如雨。寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動,玉壺光轉,一夜魚龍舞——煙火,馬車,音樂聲,很美。”陳彼得的思緒浸在詩詞裡,夜裡12點,說話聲猶如夢中囈語。

古詩詞《青玉案·元夕》常被他掛在嘴邊,也是路人頻頻問他的問題,“你是《經典詠流傳》裡唱《青玉案》的那個人嗎?能不能……?”陳彼得總是很自然搭過手去,摟住問話者的肩膀,笑一笑,讓對面手機拍兩張照片。

2018年,因為上了幾檔節目,陳彼得的曝光度驟增。被眾人稱作“音樂教父”,受到媒體和觀眾景仰,他一度有些遲疑:“我真的火了嗎?火的究竟是什麽?”

見採訪提綱裡提到“過去的陳彼得‘歌比人紅’”,他思考良久。“你說得沒錯,過去的我是‘歌比人紅’,人家看到我都不知道我是誰。”陳彼得覺得這個問題很有意思:為什麽同一個人,年輕的時候不紅,老了卻反而火起來?

他能想到的答案是“真實”。年輕的時候他在乎錢,在乎包裝,在乎排行榜上的名次和點擊率,可錢賺得盆滿缽盈,他卻反而更加迷失:你真的快樂嗎?朋友是否因為錢與你接近?錢賺到了,你下面還能做什麽?

到這個年紀,陳彼得決定不再思考這些問題。他把頭髮剪了,白鬍子留著,不剃,然後換下一身阿迪達斯、耐吉和他最愛的Lanvin牛仔裝,穿上迪卡儂和回力。“怎麽方便怎麽來,實用就好。”

這幾乎是一個新的“陳彼得”,不論對陳彼得自己還是對觀眾而言,都是。他覺得這樣很好,人們不知道他的過去,也仍然喜歡眼前這個老頭子;他也不再關心外物,將精力全都放在“作品好不好”“唱得合不合適”和“是否堅持自己的想法”上。

“我更像我自己。我希望我更堅持我自己。”陳彼得說道。

鑰匙

古詩詞音樂是陳彼得眼前最要緊的事。“古詩詞是我進入天堂的鑰匙。我的事業,我的理想,剛剛進入它最好的位置——最好的一個paradise,我的香格裡拉。”他說。

十年前,陳彼得偶然在電視上看到埃爾頓·約翰、保羅·麥卡特尼等同齡的藝術家演出,他突然意識到國內音樂和國外音樂仍有巨大差距,其差距就在於音樂的內涵。“歌曲代表的不只是昨天的記憶,你所居住的城市,你的時代,還有你的情感,你的愛,你的恨,還有許多東西。”他對經典的英文歌詞情有獨鍾,“Sometimes I wonder, why I spend The lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie,And I am once again with you……”望著窗外星空,陳彼得隨口唱起:“旋律縈繞我腦海,我就再次與你在一起。”這是陳彼得眼中最好的音樂狀態,歌詞將旋律和聽者的感觀串聯,這正是音樂的“內涵”所在。

在他看來,最好的歌詞素材其實近在眼前。“漫天春雪來,才抵梅花半。最愛雪邊人,楚些裁成亂……你看,心愛的人隨手剪裁,就把花擺成很好看的形狀,你說美不美?”陳彼得幾乎是陶醉在古詩詞裡,3個月時間,他寫了一百多頁手稿,用布魯斯寫歐陽修的《把酒祝東風》,用R&B寫李清照的《一剪梅》……陳彼得把這當成自己的使命,“古人雖然離開世界,但他們的精神還在,他們可能希望某個人來把他們壓箱底的好東西展露給世界,那麽,我就來做他們的志工。”

古詩詞成為他新的夢想,也成為一把沉重鎖鏈,將他和故土情懷、“落葉歸根”緊緊拴連在一起。只是這次他對自己不那麽自信了,過去,一首歌流行與否全在他掌握之中,可現在,他越來越看不真切——市場上充斥著淺薄情愛,沒有真正的音樂“廝殺”,平台和觀眾也更喜歡“短平快”的消費品,古詩詞音樂走向何方,他有時感到迷茫。

2018年錄製《經典詠流傳》,陳彼得與節目組爭辯了兩個小時,力主將歌曲素材從《回鄉偶書》換成《青玉案·元夕》。“第一次錄《青玉案》,許多人聽完是無動於衷的。”巴度說道,“3月3號,老師把兩首歌的小樣都做出來,經過開會討論,他們定了《青玉案》,5號出樣品,6號彩排,7號錄製,17號播出。《青玉案》是這樣出來的,可能這也是這首歌的‘天命’。”在巴度看來,2018年並非是他們主動選擇出現在大眾視野中的,“選擇權不在我們手中,不是我們可以選擇我們的命運。”

可陳彼得還是與自己較量。古詩詞音樂“大眾化”不易,如何兼顧流行性與藝術性,陳彼得每晚與巴度爭論至夜半三更。高強度的熱情和工作使他的健康出現問題,他的情緒也因此劇烈波動。躺在病床上那幾天,含混的思考在他腦中翻來覆去:親人、故土、理想、生死……他想到自己“百年”後家中無人照料,想到父母離世,弟弟衰老,美好的事物終將逝去,又想到手中的古詩詞“鑰匙”在最好的時刻被命運沒收,突然間對未來不知所措。

健康的威脅使他變得多愁善感,提及“葉落歸根”,陳彼得每每哽咽痛哭。“好像一個因為‘尋夢環遊’而承受太多辛苦的靈魂,你如此喜歡這個世界,但你終將離開,所以,這是一個注定憂傷的世界”。

在這個注定憂傷的世界,陳彼得在痛苦和振奮間來回遊走。他一會兒與憂傷搏鬥,旋即又與世界和解,在意志的喧囂裡,他偶爾會露出幾句自嘲:“做人要無欲則剛”“學會用哈哈鏡看世界”。他知道自己一把年紀抱著籃球上演講台,說著不知所謂的笑話,“不是神經病也是精神病”,但成功與否並不重要,“能給觀眾帶來一個快樂的下午就好。”

在他看來,鼓噪、壓抑、寂寞的城市讓人們“生病”,但“love will keep us together”,人與人的互助終將抵消來自城市的傷害。

“你說我要不要再做幾個演講,就用我的親身經歷,講失眠,講抑鬱症自治,講健康飲食,講古詩詞音樂?”

想到還能給世界“加分”,他又變得快活起來。

“下次我騎個自行車出場!”

比劃著自行車的形狀,陳彼得哈哈大笑。

中國人物類媒體的領導者

提供有格調、有智力的人物讀本

記錄我們的命運·為歷史留存一份底稿