「慢性淺表性胃炎」或者「慢性非萎縮性胃炎」 是一種比較模糊的診斷,或者說「百搭」。有時候,就是類似於正常,誰去做胃鏡沒有點胃炎。

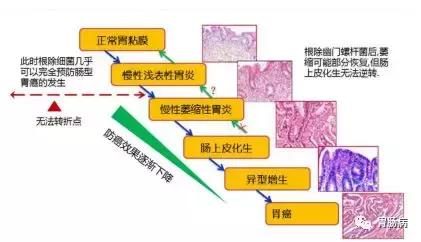

這是胃黏膜呈慢性淺表性炎症的疾病,為消化系統常見病,屬慢性胃炎中的一種。慢性胃炎通過病理活檢的結果又可以分成:慢性淺表性胃炎、慢性萎縮性胃炎,腸上皮化生、異型增生。

淺表性胃炎是其中最最輕度的一種慢性胃炎。

慢性胃炎的產生原因:

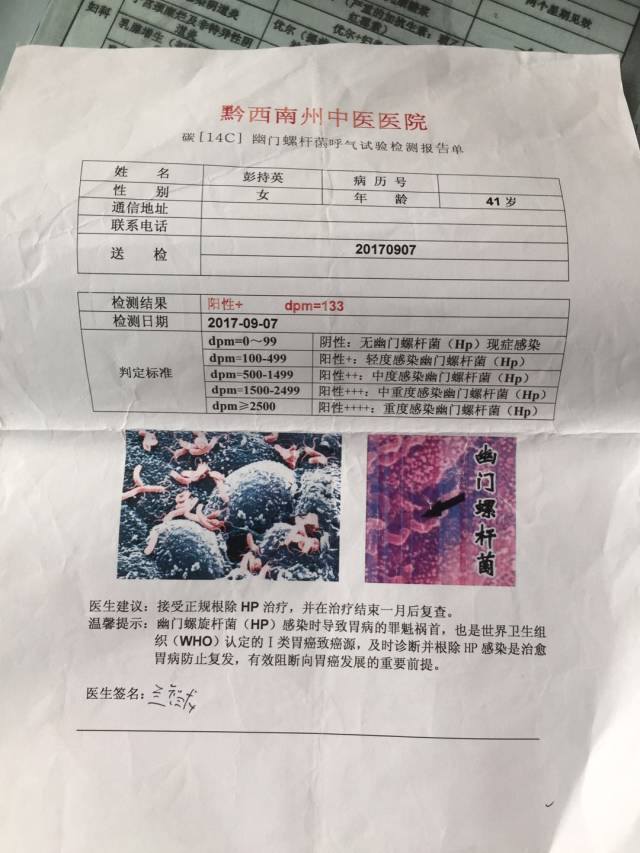

原因尚不是很明確,和很多因素有關:細菌、病毒及毒素,吸煙,藥物,刺激性食物,循環及代謝功能障礙,膽汁或十二指腸液反流,幽門螺桿菌(Hp)感染,心理因素。其中幽門螺桿菌感染和慢性淺表性胃炎的關係最為密切。

因為慢性淺表性胃炎指的是胃黏膜的變化,所以我們很有必要了解下胃黏膜的變化最新的分類和標準,就有助於讓我們明白這個病到底嚴不嚴重。

胃黏膜改變的最新分類:

原來大家對慢性淺表性胃炎的理解並不是很透徹,也僅僅停留在內鏡診斷的層次上。隨著幽門螺桿菌和胃炎關係的確立,放大胃鏡的使用,把內鏡和病理結合其他看以後,對於胃黏膜的改變有了更加深層次的認識。

大家都已經知道了幽門螺桿菌和胃炎的密切關係,根據幽門螺桿菌感染與否,可以把胃黏膜分成三種類型:

1、幽門螺桿菌未感染的正常胃;

2、幽門螺桿菌感染導致的慢性活動性胃炎;

3、幽門螺桿菌感染導致的慢性非活動性胃炎。

以往我們都認為,只要是胃都是有胃炎的,也就是不存在正常的胃,所以就有了「淺表性胃炎」這個百搭的診斷。但最新關於胃炎的《京都共識》和相關的教材提出了其實是有正常的胃黏膜存在的,換一句話說,有一部分診斷是「慢性淺表性胃炎」的病人可能胃是正常的,不存在胃炎。

哪些「慢性淺表性胃炎」是需要重視的?

上面說到其實有一部分診斷的「慢性淺表性胃炎」其實在最新的分類裡面是屬於正常的,那哪些是要緊的,或者是需要重視的呢?

從分類中看,是2、3,特別是2,是需要我們重視起來的「慢性淺表性胃炎」,下面讓我們看看第二點的致病過程。

幽門螺桿菌感染導致的慢性活動性胃炎以及進展、萎縮的發生

幽門螺桿菌在嬰兒、幼兒期感染,先是感染胃竇,然後細胞毒性較強的東亞菌株向胃體部小彎移動並導致全層性的炎性細胞浸潤,逐步的發生萎縮,炎症向胃體大彎移動,萎縮進一步發展就變成了腸上皮化生。這就是慢性胃炎的發展過程。

拿到報告我們怎麼辦?

我們的病人拿到「淺表性胃炎」這個診斷報告後怎們辦呢?最後就講一講流程:

第一步:放鬆心情,因為有一部分是屬於正常的胃,也就是沒有問題;

第二步:如果有病理活檢,等待結果。結果一般可以分為炎症慢性活動期、萎縮、腸上皮化生等等,如果是這樣,那你就是屬於有問題的淺表性胃炎,那就要了解下他們到底是怎麼發展的,要去查一查幽門螺桿菌;

第三步:如果幽門螺桿菌陽性,那就屬於第2類,如果幽門螺桿菌陰性,那就屬於第3類;

第四步:根據不同的分類,來醫生這裡進行針對性的治療和製訂隨訪策略。

總結一下知識點:

1、慢性淺表性胃炎是個非常模糊的診斷,包含了一部分正常的胃;

2、最新的分類分為三類,後兩類是需要重視和治療的;

3、拿到報告後跟著我們的四步法來走,不用慌張;

4、慢性淺表性胃炎是胃部疾病中最輕微的疾病。

(圖片均來自網路)

關注我,關注消化健康,我是消化內科博士、副主任醫師、副教授