從古至今,中國的飲食文化一脈相承,千百年前的古人吃什麽,我們現在也還基本都在吃,比如說雞鴨魚肉等等,但相同的之處肯定也有所不同。就拿漢朝來說,當時古人食用動物的標準和現在不一樣,究竟是在什麽方面有差異呢?下面小編就來給您揭秘。

(本文所有圖片,全部來自網絡,感謝原作者,如侵犯您的權利,請聯繫本號作者刪除。圖片與內容無關,請勿對號入座)

在揭秘之前,小編有必要給您說一下馬王堆漢墓,因為問題的答案盡在其中。1971年12月底,正是湖南長沙最冷的時候,但是工人們還是頂著嚴寒,在馬王堆施工修建醫院。讓人意想不到的是,一位工人在挖地基時,竟然一鏟子戳出來個碗口大的窟窿。

工人們看著神秘的窟窿都疑惑了,尤其是窟窿裡還不斷的釋放出難聞的氣體。有的工人感到好奇,便用火柴去點,結果“撲哧”一聲,只見窟窿中竄出來一團藍色的火焰,久久沒有熄滅。工人們都嚇壞了,便緊急聯繫當地的博物館,要知道,出土一座火坑古墓,這對於哪個省市來說,都是一件大事。

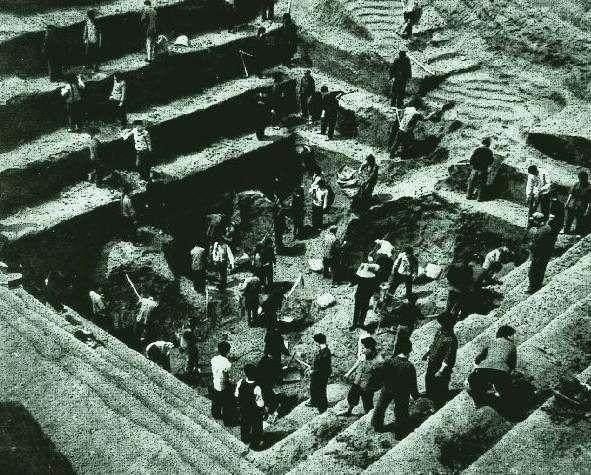

經過考古專家們的勘察,確定了該處是一座漢代古墓,因為在地下掩埋了千年,所以沉積了大量的可燃氣體(沼氣等)。專家們為了對古墓進行妥善的保護,隨後便展開了深入的發掘和清理……

震驚世界的馬王堆古墓被發現了。經過專家們對出土文物的研究,確定了墓主人為西漢長沙國丞相利倉,並且在之後的發掘過程中,又出土了大量精美的木器漆,絲織品和竹簡帛畫等。

值得一提的是,專家們還在墓室中,清理出了大量的糧食和動物遺骸。比如有稻穀、秈谷和大麥等等,說明了當時的北方人主要吃麥,南方人主要吃米,他們和我們如今南北方的飲食習慣完全一樣。不過出土的動物遺骸就非常有意思了。

專家們通過生物科學的鑒定,確定在大量的遺骸中,有著豐富的動物種類,比如最常見的雞鴨,豬狗和牛羊等等。當然,也還有不常見的野味:大雁,仙鶴和海魚等等。專家們經過研究,結果有了一個驚人的發現,那就是漢代人食用動物的標準和我們現代有很大的差別。

專家們總結了鑒定結果後發現,馬王堆出土的動物遺骸都很“稚嫩”,比如其中的豬,它們的生長時間都不超過半年,多數都只在3個月左右,而此時的豬也還只是小豬仔。我們現在養豬,一般的出欄時間都在1年左右,因此在時間上差了9個多月。

其次還有狗,墓室中狗的生長時間也很短,大部分都只有1年左右,而我們現在吃狗肉的話,一般都喜歡吃3-5年的老狗,因為老狗的肉質更香,且回味無窮。還有其中的牛羊,它們的生長時間也不長,只有一兩年左右。由此可見,漢代人喜歡吃幼畜和壯畜,而不喜歡吃老畜,與我們現在食用動物的標準截然不同。專家們就疑惑了,為什麽漢代人要這樣選擇呢?

其實道理也很簡單,主要是因為當時的圈養衛生條件很差,導致家禽家畜容易生病,而當時又沒有多少獸醫,一但生病很快就會死掉,再者當時還經常爆發瘟疫,故此,還不如將它們早點吃掉,以滿足口腹之需,不然等死了就沒得吃了。另外,還有一個原因也不可忽視,因為當時人們的糧食匱乏,導致很多家庭的糧食都不夠吃,所以也就不會將家禽家畜養的很久,畢竟連人都吃不飽了,索性等家禽家畜剛長大一點就直接殺掉了。

飲食是一門大學問,承載著中華文明五千多年的發展脈絡,因此當我們在探討和研究飲食的時候,也是對歷史和文化的一種思考和回憶。不同的年代,有不同的飲食標準,什麽該吃,什麽不該吃,古代先民自有適合他們的最佳選擇,而其中蘊含的深刻的道理,也值得我們去細細的思考