“大家最看不起水墨畫,又不時髦,我到美國第二天就有人跟我講,畫水墨畫,在這兒最好的前途,是到中國城教富太太畫畫花鳥和竹子”

“我改變了他們對中國文化的看法。他們看到人們送禮都送點山水畫花鳥畫,認為中國水墨畫就是禮品畫。我通過自己的實踐,不斷讓他們看到我的作品,改變他們,因為我的存在,水墨畫變成了一種值得尊敬的繪畫語言。我讓他們知道,這是值得驕傲的藝術語言,而不是簡單的禮品畫”。

本文首發於南方人物周刊第578期

文 | 本刊記者 李乃清 實習記者 杜莉華

全文約8279字,細讀大約需要18分鐘

“石”至,名歸

畫家劉丹鮮少在公眾場合露面,看似“閉門不出”的他,悠悠然道:“平日讀書讀畫,等於天天出遠門。”

“成都·蓬皮杜:國際藝術雙年展”期間,劉丹攜其巨幅水墨紙本《杓園太湖石》現身“東郊記憶”主場館,畫作高愈三米、寬近兩米,畫中山石亭亭靜立,紋理起伏精妙靈動,面對周遭各樣斑斕龐大的裝置藝術,劉丹筆下這塊灰調子的“米萬鍾”巨石,兀自神秘地微笑著。

“石”至,名歸——建築大師貝聿銘曾為劉丹個展題寫賀詞。多年前,貝聿銘在華盛頓設計中國駐美大使館,邀請劉丹擺石造園。“我喜歡劉丹的作品,第一次見到的是他畫的民國小辭典,那巨大的畫作給我印象至深。劉丹筆下的湖石山水也是非常的美,集傳統與現代為一體。”

好友阿城眼中,劉丹是個感性而深刻的藝術家,“劉丹以怪石為題材,種種怪石,應該是心與道的關係映射……他的畫作同時具有中國心道合一的傳統,具有古代、現代、當代的連續與重疊的意義。”

劉丹旅美期間,西方多位芭蕾舞者為其意境豐沛的水墨畫作折服,“他們說,做夢都想在我那幅21米的《山水長卷》前跳舞。”

類似感動也曾出現在西方藝術史家蘇立文生前最後的研究中。“無論是對中國藝術史還是對自然的認識,劉丹思想的來源是中國獨有的……他欣賞疊石為山的‘太湖石’或者案頭供石,不僅因為它們引發對自然的遐想,也因為它們本身的造型……我們不妨一邊聽著音樂一邊去讀他的山水全景長卷,慢慢地去體驗;而他的單體石頭畫作回蕩著豐富的諧波和弦。”

雙年展開幕第二天,在成都方所書店,劉丹與汪建偉、劉索拉等人舉行了一場論壇,探討各自的藝術實踐。他穿一身考究的深色毛料中山裝,上衣兜裡別著銀筆,長髮在腦後齊齊扎住,兩眼炯炯有神。

對他而言,出席活動和接受採訪都是盛情難卻的非自願行為,“我這次露面,是因為雙年展項目總執行人寧琤是我的好朋友,我很敬佩她的工作精神。我覺得採訪不要集中在故事上,我非常不喜歡故事,藝術家現在都在賣故事,有些故事可能都是現編的,特別討厭!”

金陵人在紐約

畫作題跋中,劉丹常自稱“金陵人”,他1953年生於南京一個知識分子家庭,孩童時期多由祖父照看,自幼習練書法。“一般而言,一個人的繪畫水準應該與他的年齡相對應,但如果你的童子功夠好,能讓你筆鋒上敏銳——也可以說青春,延續得更長。”

少年劉丹對歐洲文藝複興時期的素描感興趣。13歲時,他在小紙上用鉛筆臨摹一幅歐洲畫,女人的線條、眼神,房屋、花朵的細節,被他繪得惟妙惟肖。

“文革”期間在江蘇鄉下插隊,劉丹的同學在外國畫冊被扔進火堆前偷拍了不少西洋名畫,那些放在掌心只有指甲般大的黑白底片,幾乎要屏氣凝神才能看清,然而,觀摹這些微縮畫片的經歷,照亮了劉丹日後的藝術生涯。

“當時眼睛好,也不用放大鏡,你觀察這麽個小小的黑白東西,模糊不清的混沌狀態,你要在當中找到星辰,那對我眼睛的訓練非常關鍵。我當時收了一百來張,有戈雅《裸體的瑪哈》等名畫,裸體的給朋友借去都沒還我。”

今天部分畫作鈐印中,劉丹還保留了早年本名“若僧”,“本名其實是若曾,因為母親姓曾,但後來給治印的人演繹成若僧,還有人演繹成劉僧若,讀著蠻好聽的。四年級時母親改成劉丹,不知她為何要改名,大概是怕我去當和尚?!”

十年插隊生涯似乎沒在劉丹身上留下太多痕跡,返城後的他,高領毛衣、半長髮,桀驁的眼神直視前方,像是剛從巴黎遊學回來的公子哥。“年輕時靠荷爾蒙畫畫,那時的作品今天不一定能做出來。”

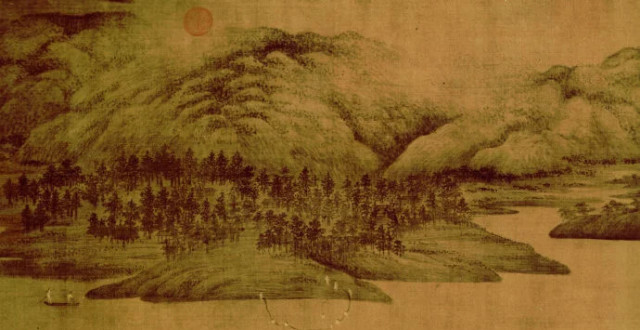

劉丹19歲師承亞明先生習畫,“文革”結束後考入江蘇省國畫院讀研究生。1970年代末,劉丹去敦煌莫高窟研習臨摹,繪製了一批佛教題材畫作,工筆線條流暢,水墨暈染純熟。“敦煌壁畫的顏色很豐富,因為是礦物質顏料,比如鉛粉白發黑有很多變化,但它產生這種斑斕效果,加上歷史沉澱,給你營造出一種特別神秘的氛圍。早年在洞裡臨摹的經驗不可複製,它是個學習過程,學到以後要通過悟性去創造性地發展。現在很多年輕人獲取傳統圖式、中國元素,都是為了裝飾和媚俗,那些畫裡一點靈魂都沒有。”

1981年,金陵人劉丹移居美國。前往美國時,他猶疑著要不要帶毛筆和硯台,一個美國藝術家朋友告訴他:“你去月球帶什麽,來美國就帶什麽。”

“這些工具就像是你的結發夫妻,不能因為出國就扔了。現在還有人說我,你那麽有才,為什麽會選這些傳統材料來創作?事實上,我選的是最難的,大家最看不起水墨畫,又不時髦,我到美國第二天就有人跟我講,畫水墨畫,在這兒最好的前途,是到中國城教富太太畫畫花鳥和竹子。”

劉丹自認,他赴美“覺醒”後的第一幅作品是1987年創作的《血田》(Aceldama),這是一件由六幅立軸和一幅長卷組成的山水巨作,二維進入三維的裝置效果改變了傳統觀看中國卷軸的方式,極具當代感和視覺衝擊力,畫作卷軸開頭用朱砂色繪製,它的意象源於劉丹此前對燭光的觀察。“我看到的不是火苗,而是圍繞四周由於光的跳躍產生的形似片狀的層層景觀,就在那個瞬間,我知道我抓住了什麽。”

《血田》在夏威夷藝術博物館展出後贏得一片讚譽,但劉丹沒有朝這個方向繼續發展。“當時只有我的一個好朋友大衛·季德提出批評,他說我拿個剪刀給你剪掉,你是個偉大的藝術家,不應該憑點子吃飯。我覺得他說得很對,尤其對於今天的畫家來說更是如此,我不是有意排除‘點子’,但‘點子’總和‘機會’關聯,藝術實踐中,‘點子’確實不構成我的‘興奮點’”。

旅美二十餘年間,劉丹展開對不同題材的探索。檀香山時期,他創作了一系列即興素描、自畫像及夏威夷山水,移居紐約後深入花卉和賞石題材,其間亦有水彩繪製的巨幅“字典”系列,細致精微,引人入勝。

據劉索拉回憶:“那時劉丹的牆上掛著一幅巨大的工筆畫,是本老字典,字典像是剛被打開,每一張老黃紙都在牆上掀動,問是什麽字典。劉丹從桌上拿起一個小絲綢包裹,打開,裡面有個手掌般大的字典……劉丹將它畫成一面牆大,把書的細部全活活勾畫出來,推到人眼前,似乎是在展示它又黃又脆的紙,破舊的絲綢包裝及精美書法,但別被他唬了,這絕不是一幅寫實主義作品,劉丹是一個放大現實的專家……喜歡以絕對的精確構成似真非真的假象,他好像一個魔術師,必須用真實的東西來騙你的眼睛……給一個沒有意義的現實世界製造非常真實的幻覺。”

提及那本“小辭典”,劉丹強調:“我的目的不是向觀眾展示細節,也不是展示某種膚淺的繪畫語言。超級寫實主義是一種物化,人們在其中感受不到藝術家的激情。但在我的這幅畫中,觀眾可以從每個筆觸中感受到我的激情……我常想,一個人在讀一張畫的時候,也應該嘗試問一下自己——這幅畫是否也在同時讀你。因為一幅畫能夠給你帶來多少,完全取決於你心靈對作品的開放程度。只有當你的目光和畫中投向你的目光交叉相遇時,開放性才能真正實現。”

玲瓏山石,微觀境地

“20世紀50年代DNA雙螺旋結構的發現,為我們的時代帶來了新的景觀。數位、納米、基因工程、分子生化等等,已無孔不入地融入了我們的日常生活。這個大風景是前人所不能夢想的。也正因為有此背景,我才能把‘山水’這個古老的題材由對巨集觀世界的觀照引入對微觀世界的體驗中。”

罌粟花、向日葵、玲瓏石,在劉丹的靜物畫作中,總是流淌著戲劇張力。他喜歡摘錄古文典籍或隨性感悟題於畫上。在水墨紙本《向日葵》中,他摘寫了梵高留給弟弟西奧的一句話,“親愛的西奧,我去阿羅了,一到就會寫信給你,我在牆上掛了我的幾張畫,使你不忘記我。”

畫作中,劉丹以精微筆觸繪製向日葵的背面,莖葉纖毫畢露,配以梵高書信,別有妙趣地實現了中西畫家跨時空的“穿越”。藝術家徐冰初見此畫,也很欣賞——居然還可以這麽弄。

“我很高興這種即興連接能給人一種‘穿越’的興奮。書畫合璧本是前賢特有的一種優雅形式。在我的繪畫裡,這種形式也經常得到延續。我喜歡在熟悉中創造陌生感,有次觀察這個花,偶然發現反面比正面有意思,其實許多事物都是反面更有意思,真實往往體現在被隱藏的部分。這件作品影響不小,但後來很多人畫畫也開始‘親愛的這個’、‘親愛的那個’,突然弄得水分有點大。”

自古以來,賞石是中國文人精神生活的重要內容之一,劉丹多年創作中貫穿著對石頭的描繪。“上個世紀80年代,我由石頭的題材入手,開始探索山水畫的結構問題,從中認識到石頭對於中國山水畫的結構有著‘幹細胞’的作用。與此同時,它在中國古代文人對如何營造精神空間與物質空間的價值觀裡,承擔著一種轉換時空的致幻功能。”

同行徐累對好友劉丹的畫作尤為讚賞,“說到今日畫石翹楚,劉丹是不可繞開的高手。”在劉丹一系列“賞石”佳作中,徐累印象最深的是一套取名《雍穆》的作品,關於一件古代著名“玩石”的十二個視角。

“這套作品是一位美國藏家1994年間的訂件,他酷愛東方文物,也是美國最重要的中國古代賞石收藏家和研究者。當時他想向我定製一件作品,請我去他家見面、商量,我遍覽他的收藏,那些藏石都很好,賣得也很貴,然而皆不是我想象中的那塊,我建議他再找,如能尋到有十二面獨立成章者便可動手。他見我不肯將就,二話不說當即在電話裡知會各地大小古玩商盡力搜羅。半年後說是尋到一件,我去了一看,果然面面俱佳,配有紫檀木盒,包裝講究,盒蓋上刻有清代小玲瓏館主馬曰璐記載此石的美文。當下更無廢話,攜石回去花了一年完成此畫。”

劉丹強調,這則多年前搜石作畫的經歷並非簡單的商業行為,“你要對物產生特有的共鳴。我對石頭的選擇跟功利無關,當你沉浸在一種特殊狀態時,石頭會向你呈現出一種表情,當這種表情跟你的內在表情契合時,才能產生作品,所以我讓他等,他要沒找到的話,我到現在也不會畫的。”

劉丹的創作,在於“通過對於一塊石頭的凝神冥想去轉化出一個超越的世界”,因為這塊石頭望去“雍容肅穆”。他後來給畫作取名《雍穆》。據說,劉索拉受到這塊文人靈石的啟發,以此創作了音樂作品。

“超以象外,得其環中”,劉丹回國已有十多年,回首當年選擇,他更自信了:“有時我甚至認為我的手的結構是為了一支毛筆而設計的。工具的好壞不在於它的新舊,而在於它是延展你的能力還是限制你的能力。我們現在很多選擇被動在哪裡?就是為了求新、求時髦,受到很多外部因素影響,我的選擇是從內在出發的很自然的選擇。今天這個時代,很重要的一點是內在的需求。我的工作基本上是怎麽擴大藝術語言的張力,讓它脫離今天所有對國畫認知的局限,產生一種新的表現力。”

米萬鍾的石頭對今人仍有啟示

人物周刊:你現在每天有沒有規定的創作時間?

劉丹:大家都被時鐘的時間推著往前走,我生活在靈魂的時間裡,不是身體的時間,我的自律性在我的生命的時間上,不在每天朝九晚五這個時間上,不是說每天必須花幾小時作畫,大量時間我會用來閱讀,或者和朋友相聚交談,彼此激發。

人物周刊:說說這次展出的《杓園太湖石》,邊上的題跋配文是如何考慮的?

劉丹:其實也沒考慮太多,畫的是北京大學賽克勒考古與藝術博物館裡米萬鍾的一塊石頭。米萬鍾收藏石頭造園,他做杓園時,從房山找了塊巨石要把它拉回園子裡,但剛把它拉出山就走不動了,太重了,費了九牛二虎之力。他作為中國文人很幽默的地方在於,他給石頭寫了一封信,說你為什麽出了山還不肯來,我的園子如何美之類的。然後他有個朋友薛岡,就代石頭給他回了封信,跟他解釋為什麽不去他的園子。對比兩篇文本,實際就是道家和儒家思想的一個辯論,很有意思。

我覺得米萬鍾的石頭今天仍有啟示作用,道家一直強調退避,小國寡民、雞犬相聞、無用,他講這些。薛岡在回信裡寫我不要成為一個有用的人,你要我成為一個有用的人時,我害了你,也同時害了我自己,你如果真的愛自然,為什麽不跟我到山裡去?為什麽叫我到你庭院像個弄臣一樣站在那裡?薛岡給米萬鍾回信,談的就是回避的精神。這個時代,我們被一個非常抽象的所謂的進步觀念推著往前走時,完全失去了自己的選擇。你看《未來簡史》那本書,他最後一章裡有句話,在古代,你的力量來自於你掌握的資訊和知識,但今天,你的力量來自於知道如何回避這些,包括人工智能之類,你要作為一個靈魂自由地活下去,就必須學會回避。

人物周刊:如果可以選擇,你最想穿越回中國哪個朝代?為什麽?

劉丹:我肯定最想生活在現在,因為今天的科學風景,讓我們對生命的認識和對宇宙的認識要超越古人。穿越回古代,那都是自己騙自己的事。沒有一個藝術家會滿意他所處的時代,沒有,所以你最好能接受你自己的時代,把你能做的工作做好。

你有藝術人格,有社會人格,我們在社會中生活肯定會有不滿,但這跟工作沒有太大關係。作為藝術家,你要明白你的作用是什麽,關鍵還是你的繪畫實力,你是個畫家,你必須解決繪畫的問題,你的創作如果不能反映一種深刻的生命形式,不能給你同時代的人帶來一種新的感知方式的話,要你這個藝術家幹什麽?你無非就是個拿藝術來證明自己的市儈而已,不配做藝術家。我們今天藝術搞不好,就是因為大家都不願奮鬥,跨界去幹別的事,玩玩點子,當當畫家當當策展人又當當別的,什麽都乾,都是不安分的人。藝術界出現了大量機會主義者,他們利用各種機會,包括人類社會生活裡的悲劇,對他們來說都是出名的機會,我非常反對。

你必須回到混沌,才能跳出星辰

人物周刊:你通常如何選擇作畫對象?

劉丹:我看這個東西,它成不成為我的繪畫對象,完全在於它能否提供一種很大的表情,隨便它什麽東西,可能那些花瓣產生的褶皺特別具備這種可能性。中國的藝術創作關鍵在於“遷想妙得”,這是東晉顧愷之提出來的,“遷想妙得”什麽意思?要把自己挪開遷入你的內在,這樣我表達出來的東西是你,而不是我,我可以把我融到你那裡去,就是莊子講的你是蝴蝶還是蝴蝶是你,這種情況下才能產生創作。今天很多藝術家太主觀了,他沒有這種“遷想妙得”,就憑他的主觀感覺去表達一個對象,往往跟他的對象的精神靈魂沒有關係。中國藝術中最精妙的狀態是什麽?是陶淵明的那句詩——“采菊東籬下,悠然見南山。”今天很多畫家這個題目都畫錯了,畫成陶淵明采完菊花抱著菊花看著南山,這是不對的。只有一個人畫對了,就是清朝的大畫家石濤,他那畫畫得很美,陶淵明沉浸在采菊的狀態中,遠處一個南山作為他的知己呈現,人和山水是這樣一種關係,不是我來征服你,我來解讀你,我來看見你,不是主客體的關係,兩個都是主體。

人物周刊:提及《雍穆》那組作品,一件古代“玩石”的12個視角,讓我想到京都龍安寺裡那些移步換景的山石。

劉丹:日本人的賞石傳統當然是從中國過去的,但他們有自己的政治背景,深受島國文化影響,大部分沉埋在海底。你看龍安寺的石頭,現在呈現的只是石頭的頂上部分,三分之二的體積都在沙之下,這是日本一個特別的做法,跟中國人不太一樣。另外,它從中國宋代美學汲取影響。今天,如果我們看一個宋朝的石頭,它不像後來明清都放在案上或是立起來的,宋代對石頭美學的講究是橫著放,宋人喜歡在底下鋪上白沙,把石頭直接放上面,可能會有底盤盛沙的地方,但石頭往往很自然地放在沙子上面,不需要專門的底座。日本人受唐宋美學影響,基本上保留了石與沙的關係,像龍安寺這種就是典型的陳設。

人物周刊:你對日本枯山水的意境如何評價?

劉丹:我很喜歡,但我感興趣的不是他們傳統的擺法,而是更深層的美學基礎。2013年我在巴黎吉美博物館做展覽,他們策展人也問我,為什麽中國人那麽喜歡石頭?我跟他講,中國的石頭美學分兩種形式,一種是室內的供石,放在文人案幾上,還有一種放在園林裡。你走進中國園林,基本上都會看到以石頭為架構,做園林時,必須先把石頭的位置擺好,然後才談得上栽樹種花,石頭作為美學的一個骨乾而存在,沒有骨頭,就無處安放你的皮膚、肌肉,所以這個架構起到什麽作用?在一個有限的空間內延伸生命、延伸旅途,古人通過造這種假山,一方面寄托他們對山水的理解,同時也為他的旅行創造了一個虛擬空間,通過從這個孔洞到那個孔洞上上下下的遊歷,你的時空已經過多輪變換,本來兩分鐘可以走到目的地,結果花了兩個小時,從道家思想來說,以此延長了你的生命旅途,這是園林的功能。石頭的孔洞有致幻效果,如果你從洞裡看東西,一定比你直接看神秘得多。

人物周刊:說說你案幾上的那塊石頭?你覺得它美在哪裡?

劉丹:它的肌理和不規則形狀讓你產生一種特有的感知認識,把你帶入一種混沌狀態,就是尼采講的,你必須回到混沌,才能跳出星辰,我發現的這個石頭,它是能夠跳出星辰的一種。

人物周刊:類似於一見鍾情?

劉丹:當石頭給你提供一種特有的感知經驗,你的想象力就被激活了,它讓你回到一種未知狀態,然後從未知裡找到一個答案。 我們今天很多藝術家都是在已知中選擇答案,我的興趣在於從未知中發現答案。當你進入這種朦朧狀態時,你會開啟一種內在的視覺,投射到你所觀察的對象上去。

“因為我的存在,水墨畫在西方受到尊重”

人物周刊:在紐約生活多年,對你最大的影響是什麽?

劉丹:應該談我對他們最大的影響是什麽,我改變了他們對中國文化的看法。他們看到人們送禮都送點山水畫花鳥畫,認為中國水墨畫就是禮品畫。我通過自己的實踐,不斷讓他們看到我的作品,改變他們,因為我的存在,水墨畫變成了一種值得尊敬的繪畫語言。我讓他們知道,這是值得驕傲的藝術語言,而不是簡單的禮品畫。

上次有個西方畫家拿著他一幅風景畫來讓我提提意見,我說你結構什麽都蠻好,畫的氣氛也不錯,但是你的動作太野蠻了,沒有任何人文價值。我就拿毛筆使給他看,每個手指的作用,它對你肢體的延伸性,每一段鋒起的作用,怎麽用你的手腕手指和手臂來引導這個動作。跟他一講,他說你太高級了,這個才是一種文明。他那個樣子都不是拿刀叉,拿手直接啃動物腿了。

作為藝術家的創作主體,有三個關鍵工作必須要做:第一,你必須明白在藝術上什麽是人類共有的問題,比如造型問題的結構、解構、重構,哪些是共通的問題。關於生命形式的密度問題,人和自然的關係,在數學幾何這些跟造型有關的原理上,現有哪些共享的問題等等;第二,你要理解你的民族對這些共有問題有何特殊貢獻?了解了前兩步,便產生第三步,就是說你的特殊貢獻,如何讓它變成人類可以共享的一種語言。

每個國家都很自然地要向其他民族介紹自己的文化,我們這方面根本不感興趣,認為文化藝術就是個宣傳品,所以人家看你是禮品畫也是自然而然的事情。我們生活的年代是一個文化斷層,不斷地斷層,傳統基本上給消滅了,我們對自己的文化完全不了解,沒有了文脈傳承,原始儒家原始道家思想的精髓,它的普世性等等,這些我們都不知道。我們對文化藝術特有的意識形態,加上西方後殖民後現代理論帶來的意識形態,這兩種意識形態掩蓋了我們這個民族的文化真正的問題所在,當我們對自己民族文化歷代所產生的問題還沒有充分發現和覺悟時,西方的整套理論進來,把我們的年輕一代全部淹沒了,所以在對自己的文化了解方面產生了巨大的障礙。

畢加索也學過水墨畫,他最有名的一個說法是,我要是中國人,我就不畫畫,我要寫書法。他是個天才,直接進入你的文化核心,作為一個西方的大天才,他一看就知道你這個語言的核心是繪畫中的書法精神。

人物周刊:當年為何會對銀尖畫(silverpoint)產生特別的興趣?

劉丹:中國水墨呈現的有一種色調,尤其像生鏽銀子的質地,這種墨色我覺得是最美的,元朝倪瓚的畫裡就有這種墨色。在西方,尤其是從中世紀到文藝複興之間這批藝術家,非常喜歡用銀尖筆這個方法,利用金屬筆尖刮擦紙面造成刮痕,氧化後便會留下細微的線條痕跡,這個痕跡經過多年慢慢生鏽發黑,顏色加深,會產生一種非常華美柔和的調子,這種調子跟我們中國最高級的水墨畫的調子能夠平起平坐。我對銀尖畫的興趣完全在於它產生的色調,當我面對它時,會產生很多感知方面的經驗。

人物周刊:你追求一種精微的境界,我們如何理解這種精微?

劉丹:我覺得生命形式中很多解答、很多真理都隱藏在細節中,或者我們不講真理,我們講一個個真實都隱藏在細節中。藝術創作中的這種精微,當它跟你的精神密度產生某種共鳴時,程度最好。精細不是精微,今天很多孩子畫得也很細,但對我來說非常粗糙,因為他的精神纖維很粗糙,所以不可能產生精微的東西。