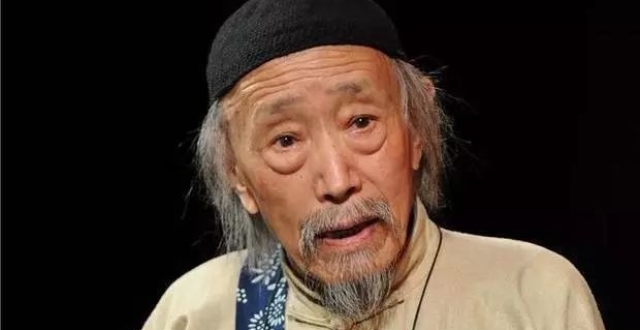

話劇《請君入甕》,於是之飾公爵,朱旭飾路奇歐

話劇是表演藝術。新世紀以來,在話劇演員紛紛去演電視劇的情況下,本職的演出品質普遍地降低了,甚至連台詞都說不好。同時,還有一些演員渴望將自己的表演藝術推向一個高峰,達到像石揮、金山、於是之那樣的表演境界;但是苦苦追求卻不能如願。話劇的舞台需要傑出表演藝術家來支撐。

1

我對朱旭先生的表演情有獨鍾。每次看朱旭先生的戲,還有他的電影,都佩服得五體投地,但卻不能道出他表演藝術的奧妙,更不能給予一個準確的評價。拜讀石揮的《石揮談藝錄》,其中有一篇小文提到當年上官雲珠看過石揮演的《秋海棠》說:“石揮的演技,確實已入化境,幾幕緊張的劇情,從容不迫地表現在大眾的面前”(《秋海棠觀後:附石揮上官雲珠之答案》)。這段話,讓我終於找到了對朱旭先生表演的評語,他確實是一位在表演藝術上達到“化境”的藝術家。

為什麽我今天特別要說說朱旭先生,我覺得在新時期戲劇的表演藝術家中,他是讓我感到最“神”的一位,他一出話劇、一部電影演下來,塑造了那麽多光彩照人的舞台和銀幕形象。讓人由衷地讚歎,拍案叫絕。

我記得當年看《嘩變》,真是為他扮演的魁格而傾倒。他那口若懸河的台詞功夫,震撼著觀眾的靈魂,不由自主地讓我們進入魁格形象世界中去。讓我佩服的是,儘管魁格為自己辯護時,有時達到狂躁的程度,但是,你卻覺得朱旭的表演是那麽從容自若。他在《屠夫》扮演的伯克勒,更達到表演藝術的化境。我曾在《看〈屠夫〉有感》中這樣評價他的表演:“我不知道他屬於怎樣一個表演派別,又是怎樣的傳承。我認為在北京人藝的老一輩藝術家中,他也是獨樹一幟、獨具一格的。他的表演有一種從容悠然的書卷氣,但他絕不是書呆子,也不是演什麽角色都像書生,而是一種由內而外的修養,一種內蘊深厚的氣質。因此,你聽他的台詞,其中的抑揚頓挫,都具有一番韻味。而他的舉手投足,絕對是具有分寸感的,具有尺度的。這分寸、尺度同樣來自對人物的深切的體會。”此外,他在《紅白喜事》中扮演的直率木納的三叔,以演技入微、原生原態,頗受行家讚譽;在《芭芭拉少校》中,他飾演的軍火商高安德謝夫,惟妙惟肖、出神入化,把蕭伯納的名劇推向了新的高度,充分顯示了他的表演功力。還有在《變臉》《洗澡》《刮痧》等影片中,他的表演也贏得了世界的聲譽。

1988年版《嘩變》,朱旭飾演魁格

朱旭先生的每一個舞台、銀幕形象,都是那麽的性格鮮明;而每一個形象又讓我們看到了朱旭先生。這是格外奇妙的表演景象。這似乎是進入表演藝術“化境”的一個標誌。幾乎所有的偉大的表演藝術家,都具有這樣的表演境界。黃佐臨曾說,石揮所演的“每一個角色就是一個個性強烈的活生生的人物,而每個人物又都含有他——石揮自己的一部分特色。觀眾看他的戲,是來看戲本身,同時又是來看石揮的。一個演員,能夠在角色身上把人物與自我融化得如此之協調,是難能可貴的,而他在眾多人物身上都取得了這種和諧,不能不說是個具有藝術魅力的、技巧嫻熟的天才的表演藝術家”(《石揮談藝錄·代序》)。黃佐臨對石揮表演的評論,揭示出表演藝術走進“化境”的秘密。

2

問題的關鍵在“我”是怎樣的藝術氣質、文化教養,尤其“我”具有什麽樣的世界觀和人生哲學。如朱旭先生,在我看來,他似乎是一位天生的幽默大師,一個天生喜劇家,任何悲劇,都帶著他的幽默的視野和喜劇的透視演繹出來。而一切的喜劇,他卻看成是悲劇的。這種審美的、人生的、藝術的、哲學的態度,自然地融入他的角色。同所謂現實主義的表演就大異其趣了。

表演藝術的化境,就是一個將“我”(演員)和“他”(角色)達到最完美最契合的境界。不但將人物的性格風采演繹得惟妙惟肖,而且讓觀眾看到就是“我”。一個惟有“我”才能演繹出來的“他”(角色),是他人不可企及的。這種表演藝術的化境,是非本色演員所能企及的。本色演員演得也很生動,似乎也讓人看到“我”,但是,如果這個“我”缺乏足夠的文化藝術的修養,缺乏對人生、對世界的哲學思考,也只能停留在本色表演的階段。

關於表演的化境,既是一個表演藝術的實踐問題,也是一個具有深刻理論內涵的問題。在我研究中國話劇表演藝術史的過程中,發現像黃佐臨、焦菊隱,以及表演藝術家石揮、金山、於是之,都曾經在他們導表演的藝術生涯中,從理論和實踐上不約而同地艱苦探索這樣一個“我”和“他”的問題。

金山和張瑞芳首演《屈原》劇照

先說表演中是否有“我”的問題。石揮就說:“文天祥中有我自己,王凱登中有我自己,同樣慕容天賜也有我自己。一個演員創造一個角色不可能沒有他自己,‘忘我’是胡說。你自己會有形或無形地存在在你所創造的角色上”(《慕容天賜七十七天記:從受胎·育成·產生·到滅亡》)。金山當年在重慶演《屈原》,他所塑造的屈原的舞台形象轟動山城,解放後,他飾演的保爾·柯察金,尤其是施洋大律師的形象,都是表演進入“化境”的創造。他在總結他的表演經驗時,同樣注意到“我”(演員)和“他”(角色)的關係。這是他在1961年演員的矛盾的討論中思考的一個問題,也是他重要的實踐經驗。他認為演員在演出中的“我”“自始至終是在統治著、指揮著自己,主觀上是很清醒的”。“在一些比較成功的演出中,我隻覺得我的確是‘他’(角色),但我的確又是‘我’(演員),不論角色處在怎樣的感情洋溢或痛苦萬狀的情況之中,演員不可能把自己完全忘掉”。“情感同理智的控制,二者在表演中應該統一起來,使演員處在一種清醒而又自我陶醉的妙境之中,這只是在‘我’和設想中的‘他’在情感上、精神境界上接近的刹那出現,從而得到觀眾的共鳴時,演員會感到一種創作上的滿足和幸福,這就是說,這個清醒的、理智的‘我’陶醉在自我享受的藝術的‘悲歡離合’的特定場合之中。”“一個頭腦清醒的要求嚴格的高明監督者。誰統治誰?演員統治角色,‘我’控制‘他’”(《恢復和發展我國話劇表、導演藝術的現實主義傳統》)。金山關於“我”和“他”的表演理論說得十分透徹,是他在長期的藝術實踐中,結合對斯坦尼、布萊希特、哥格蘭,尤其是中國古典戲曲的表演經驗而得出來的。

於是之的表演生涯中,有過苦悶,也有過極為艱苦的探索。他同樣在總結自己的表演經驗時,多次討論“我”和“他”的問題。在《演員創造中的“我”和“他”》一文中,根據他的表演實踐得出這樣的結論:“在演員整個的創造過程中,不管是排練,還是演出,一個‘我’字是離不開的。必須用‘我’!不止要用‘我’的身體作為創作的工具,而且還要把‘我’的心動員起來,與角色共甘苦,共歷悲歡。”“但是同時,在排練過程中,演員還必須有‘他’。但隻用‘我’不求有‘他’是不濟事的,是創造不出鮮明的形象來的。”“總之,必須讓‘他’在我心裡愈來愈顯得分明,終於要叫我看到一個活的‘他’。‘他’能夠活在‘我’的心裡,‘我’才能像‘他’那樣生活。”“這最後,才能從排練時的‘有他’達到演出時的‘無他’。”於是之和金山幾乎在各自演出的實踐中都遇到這樣的問題,他們從表演實踐中上升為理論,從而達到表演藝術的峰巔。當然,於是之在表演上也接受了焦菊隱的影響,走著同焦菊隱一樣的路線,將斯坦尼、哥格蘭、狄德羅等人以及民族傳統的表演理論,甚至包括梅耶荷德的表演理論加以吸收融合,從而使他表演走向“化境”。

3

對於怎樣使自己的表演達到一個崇高的境界?這裡沒有任何捷徑。於是之特別強調“功夫在詩外”的修養。他說:“魯迅說,我不相信什麽小說作法之類,現在咱們談的許多問題還沒有出‘小說作法’的範圍,總而言之說的還是方法問題,或叫體系,或是什麽戲劇觀之類,以及這麽訓練,那麽訓練,這些都是打基礎,而決定演員真正生命的是他的修養。”朱旭在回答一個演員怎樣才能達到一個崇高的境界,也是這麽說的:“一個演員要演好戲,講究的是戲外功夫。演員的道德修養,綜合文化素質,藝術造詣的高低,對其飾演角色的成功與否是至關重要的。”他說:“我是趕上了好時候,能有點成績,得歸功於‘人藝’,‘人藝’有個好傳統,講求演戲做人和讀書進取。40多年了,我演了不少戲,能有所收獲,主要是因為‘人藝’給我鋪就了成長的階梯。在‘人藝’大夥都能自覺讀書,精心演戲,這樣的環境真難得,我能有今天,全靠‘人藝’的栽培。”

我之所以冒昧地談這個題目,無非是希望以我國話劇表演大師的理論和實踐,期待著話劇界湧現出更多走向“化境”的表演藝術家。