學書叢話

沈尹默

要了解得書法中的道理,必須切實耐性下一番寫字工夫。

近幾年來,四方愛好書學的人們,不以我為不敏,時常寫信來詢問和商討,其中不少是在學校攻讀或其他從業的青年。有些問題,要一一詳答,非但時間不允許,精力也不夠應付;略為解說,仍難分曉,又等於不說。因此,往往久置,不能作答,致遭到許多責難,實亦無可奈何的事情。

我以前雖然寫過幾篇論書法的文字,但還是說得不夠通曉透澈。去年學術月刊同人要我寫一篇書法論,遂分為筆法、筆勢和筆意三段,根據歷來傳下來的說法,或加以證成,或予以糾彈,皆以己意為之,總成一篇, 略具條貫,也不能纖細無遺,讀者仍以為難曉,要我別為疏解。現在想借《文匯報》給我的機會,零零星星地寫一些與書學有關的小文,作為以前文字的闡發和補充。此事雖小,實亦非易,若果希望一看便了然,字就會寫好,恐怕還是無法辦到。要知書學單靠閱讀理論文字,而不曾經過一番艱苦持久的練習實踐,是無從理會得理論中的真實涵義的,正如空談食物之味美而不去咀嚼一樣。禪宗祖師達摩有幾句話,卻說得好:“明道者多,行道者少,說理者多,通理者少。”玩味他的語意,可謂切中時弊。想要精通書法這一門藝術的人,也得要不但能明它,而且必須要行它;不但能說,而且要照所說行得遺。這也就是現在所說的理論須用實踐證明的道理,因為實踐是真理的標準。書法的理論,大家知道,它也是歷來學書的人從不斷辛勤勞動中摸索體驗得來的,後人要真懂得它,真能應用它,除了也從摸索練習中去仔細探究,是沒有其他更為捷便的途徑的。

我現在想先把以前自學的經過,扼要地敘述一下,以供青年們的參證,然後再就前人留下來的成績和言論,用淺顯的詞句,詳為講說,並附以圖片,這樣做,或者有一點用處。這裡所說的參證,真正隻不過作為參證之用,不是要人家完全照我的樣子去做,各人是有各人適宜的辦法,很難強同,而且必須在自覺自願的原則下去發心學習,才能行得通,才能持續下去。

自習的回憶

(一)

我的祖父和父親都能書,祖父雖不及見,而他的遺墨,在幼小時即知愛玩,他是用力於顏行而參之以董玄宰的風格。父親喜歡歐陽信本書,中年浸淫於北朝碑版,時亦用趙松雪法,他老人家忙於公務,不曾親自教過我寫字,但是受到了不少的熏染。記得在十二三歲時,塾師寧鄉吳老夫子是個黃敬輿太史的崇拜者,一開始就教我臨摹黃書《醴泉銘》,不辨美惡地依樣畫著葫蘆。有一次,夏天的夜間,在祖母房裡溫課,寫大楷,父親忽然走進來,很高興地看我們寫字,他便拿起筆來在仿紙上寫了幾個字,我看他的字挺勁遒麗,很和歐陽《醴泉銘》相近,不像黃太史體,我就問:“為什麽不照他的樣子寫?”父親很簡單地回答:“我不必照他的樣子。”這才領會到黃字有問題。從此以後,把家中有的碑帖,取來細看,並不時抽空去臨寫。我對於葉蔗田所刻的《耕霞館帖》,最為欣賞,因為這部帖中所收的自鍾王以至唐宋元明清諸名家都有一點,已經夠我取法,寫字的興趣也就濃厚起來。這是我入門第一階段。

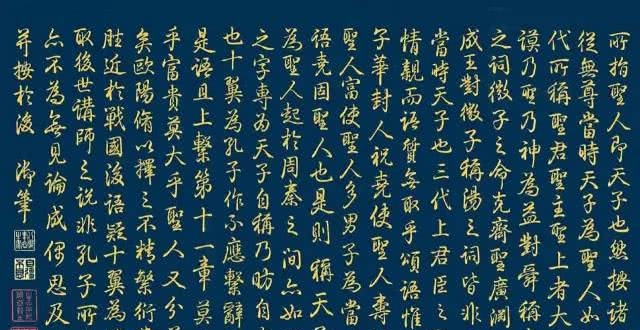

▲九成宮醴泉銘

▲爨龍顏碑

十五歲以後,已能為人書扇,父親又教我去學篆書,用鄧石如所寫張子西銘為模範,但沒有能夠寫成功。二十歲後,在西安,與蔡師愚相識,他大肆宣傳包安吳學說;又遇見王魯生,他以一本《爨龍顏碑》相贈,沒有好好地去學;又遇到仇淶之先生,愛其字流利生動,往往用長穎羊毫仿為之。二十五歲以前皆作此體。

(二)

二十五歲由長安移家回浙江,在杭州遇見一位安徽朋友,第一面一開口就向我說:“昨天看見你寫的一首詩,詩很好,字則其俗在骨。”這句話初聽到,實在有點刺耳。但仔細想一想,確實不差,應該痛改前非,重新學起。於是想起了師愚的話,把安吳《藝舟雙楫》論書部分,仔仔細細地看一番,能懂的地方,就照著去做。首先從指實掌虛,掌豎腕平執筆做起,每日取一刀尺八紙,用大羊毫蘸著淡墨,臨寫漢碑,一紙一字,等它乾透,再和墨使稍濃,一張寫四字,再等乾後,翻轉來隨便不拘大小,寫滿為止。如是不間斷者兩三年,然後能懸腕作字,字畫也稍能平正。這時已經是廿九歲了。

▲張猛龍碑

▲崔敬邕墓志

▲北魏元彥墓志(北京圖書館藏本)

一九一三年到了北京,始一意臨學北碑,從《龍門二十品》入手,而《爨寶子》、《爨龍顏》、《鄭文公》、《刁遵》、《崔敬邕》等,尤其愛寫《張猛龍碑》,但著意於畫平豎直,遂取《大代華嶽廟碑》,刻意臨摹,每作一橫,輒屏氣為之,橫成始敢暢意呼吸,繼續行之,幾達三四年之久。嗣後得元魏新出土碑碣,如《元顯傍》、《元彥》諸志,都所愛臨。《敬使君》、《蘇孝慈》則在陝南時即臨寫過,但不專耳。在這期間,除寫信外,不常以行書應人請求,多半是寫正書,這是為得要徹底洗刷乾淨以前行草所沾染上的俗氣的緣故。一直寫北朝碑,到了一九三〇年,才覺得腕下有力。於是再開始學寫行草,從米南宮經過智永、虞世南、褚遂良、懷仁等人,上溯二王書。因為在這時期買得了米老《七帖》真跡照片,又得到獻之《中秋帖》、王珣《伯遠帖》及日本所藏右軍《喪亂》、《孔侍中》等帖拓本(陳隋人拓書精妙,隻下真跡一等)的照片;又能時常到故宮博物院去看唐宋以來法書手跡,得到啟示,受益非淺。同時,遍臨褚遂良各碑,始識得唐代規模。這是從新改學後,獲得了第一步的成績。

▲雁塔聖教序

▲禮器碑

一九三二年回到上海,繼續用功習褚書,明白了褚公晚年所書《雁塔聖教序記》與《禮器碑》的血脈關係, 也認清了《枯樹賦》是米書所從出,且疑世間傳本,已是米老所臨摹者,非褚原跡;但宋以前人臨書,必求逼真,非如後世以遺貌取神為高,信手寫成者可比,即謂此是從褚書原跡來,似無不可。

學褚書同時,也間或臨習其他唐人書,如陸柬之、李邕、徐浩、賀知章、孫過庭、張從申、范的等人,以及五代的楊凝式《韭花帖》、《步虛詞》、宋李建中《土母帖》、薛紹彭《雜書帖》,元代趙孟頫、鮮於樞諸名家墨跡。尤其對於唐太宗《溫泉銘》,用了一番力量,因為他們都是二王嫡系,二王墨跡,世無傳者,不得不在此等處討消息。《蘭亭禊帖》雖也臨寫,但不易上手。於明代文衡山書,也學過一時;董玄宰卻少學習。

▲溫泉銘

回到上海的那一年,眼病大發,整整一年多,不能看書寫字。第二年眼力開始恢復,便忍不住要寫字,不到幾個月就寫了二三百幅,選出了一百幅,開了一次展覽會,懸掛起來一看,毛病實在太多了。從此以後,規定每次寫成一幅,必逐字逐畫,詳細地檢查一遍,點畫筆勢有不合法處,就牢牢記住,下次寫時,必須改正,一次改不了,二次必須改,如此做了十餘年,沒有放鬆過,直到現在,認真寫字,還是要經過檢查才放手。

(三)

一九三九年離開上海,到了重慶,有一段很空閑的時期,眼病也好了些,把身邊攜帶著的米老《七帖》照片,時時把玩,對於帖中“惜無索靖真跡,觀其下筆處”一語,若有領悟,就是他不說用筆,而說下筆,這一 “下”字,很有分寸。我就依照他的指示,去看他《七帖》中所有的字。每一個下筆處,都注意到,始恍然大悟,這就是從來所說的用筆之法,非如此,筆鋒就不能夠中;非如此,牽絲就不容易對頭,筆勢往來就不合。明白了這個道理,去著手隨意遍臨歷代名家法書,細心地求其所同,發現了所同者,恰恰是下筆皆如此,這就是中鋒,不可不從同,其他皆不妨存異。

▲米芾《蜀素帖》

那時適有人送來故宮所印八柱蘭亭三種,一是虞臨本,一是褚臨本,一是唐摹書人響拓本,手邊還有白雲居米臨本,遂發奮臨學,漸能上手;但仍嫌拘束,未能盡其寬博之趣。又補臨《張黑女志》,識得了何貞老受病處。又得見褚書大字《陰符經》真跡印本,以其與書《伊闕佛龕碑》同一時期,取來對勘。《伊闕》用筆,始能明顯呈露。又臨柳公權書《李晟碑》數過,柳書此碑,與其《跋》後,相隔隻一年,我從他題跋的幾行真跡中,得到了他的用筆法,用它去臨《李晟碑》字,始能不為拓洗損毀處所誤。這一階段,對於書法的意義,能有了進一步的體會與認識,因之開始試寫了一篇論書法的文字,分清了五字執筆法與四字撥鐙法的混淆。

▲李晟碑

▲跋

抗戰勝利後,仍回到上海,過著賣字生涯,更有機會努力習字,於歐陽信本、顏魯公、懷素、蘇東坡、黃山谷、蔡君謨、米南宮諸人書,皆所致力,尤其於歐陽草書千字及懷素小草千文,若各有所得,發現他們用筆有一搨直下和非一搨直下(行筆有起伏輕重急徐)之分,歐陽屬於前者,懷素屬於後者,前者是二王以來舊法,後者是張長史、顏魯公以後新法。我是這樣體會著,不知是否,還得請教海內方家。

我是一個獨學而無師友指導幫助的人,因此,不免要走無數彎路;但也有一點好處,成見要比別人少一些。我於當今雖無所師承,而人人卻都是我的先生。我記得在湖州時,有人傳說汪淵若的寫字秘訣,是筆不離紙,紙不離筆,又聽見人說李梅庵寫字方法是無一米粟處不曲。我聽過後,就在古人法書中找印證。同時在汪李兩君字體中找印證。結果我知道,這兩種說法,的確是寫字的要訣,但是兩君只是能說出來,而自家做到的卻都不是,因為“不離”不是拖著走,“無處不曲”不是用手指拈著使它曲,而必須做到曲而有直體,如河流一般,水勢流直而波紋則曲。此法在山谷字畫中最為顯著。

↗黃庭堅 跋《黃州寒食帖》

從十五歲到現在,計算一下,已經整整經過六十年了,經過這樣漫長的歲月學習,所成就者僅僅如此,對人對己,皆說不過去。這兩年來,補讀些未曾讀過的書,思想有了一些進步,寫字方面,雖不如從前專一,但覺得比以前開悟不少;或者還可以有一點進益,也未可知。俗語說得好,學到老,學不了。所以我不能自滿,不敢不勉